习近平总书记在全国教育大会上指出,要实施教育家精神铸魂强师行动。用教育家精神引领教师的发展,让更多的教师成为教育家是实现教育强国目标的重要保证。师者如光,虽微至远;师者若水,润物无声。土木与交通学院教师“团队风采”专题,通过展示身边榜样的力量,带您见证他们的优秀,聆听他们的心语,汲取奋发前行的动力。

本期介绍:华南理工大学土木与交通学院基础力学教学团队,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会教育家精神的丰富内涵,大力弘扬教育家精神,深耕教学一线,创新教学方法,在课程建设、人才培养等方面屡创佳绩,对教育精神的执着坚守和代代相传,成就了华南理工大学这支特色鲜明的“强师团队”。

一、基础力学教学团队的创建与发展

华南理工大学基础力学教学团队创立于2000年。成立之初,团队面临着诸多挑战,教学资源有限,课程体系有待完善。然而,凭借着对教育事业的执着与热爱,团队成员们齐心协力,逐步探索出适合本校学生的教学方法。

在早期,团队致力于夯实基础力学课程的教学基础,不断优化教学内容。随着时间的推移,团队逐渐壮大,吸引了一批优秀的教师加入。他们不仅具备扎实的专业知识,还拥有丰富的教学经验。近年来,团队对基础力学课程进行了全面的教学改革,在课程目标、课程内容、教学方法、学习评价及课程思政等方面提出了一系列改革措施。

通过不断努力,基础力学教学团队在教学实践中取得了良好的课程改革成效,得到了学生的高度评价和广泛认可。团队的成长,不仅为学校的发展作出了贡献,也为培养优秀的力学与工程型人才奠定了坚实的基础。

二、创新教学方法,培育卓越人才

1、教学方法的持续创新

在 “双万计划” 背景下,基础力学教学团队积极探索创新教学方法。他们以价值塑造、知识传授和能力培养 “三位一体” 为导向,致力于培养全面发展的人才。在教学过程中,注重将理论知识与实际应用相结合,通过案例分析、小组讨论等方式,激发学生的学习兴趣和主动性。例如,在讲解力学原理时,引入实际工程中的问题,让学生运用所学知识进行分析和解决,提高学生的实践能力和创新思维。同时,团队还充分利用现代信息技术,开展线上线下混合式教学,拓展教学资源和教学空间,满足学生多样化的学习需求。

2、工程意识与素质培养

基础力学教学团队深知工程意识和工程素质对于学生发展的重要性。他们将科研与教学紧密结合,通过实际工程案例培养学生的工程意识和工程素质。例如,在梁的弯曲变形一章,老师们将大跨度桥梁施工监控中桥面标高的控制、应变等力学问题与课堂理论教学相结合,让学生了解工程实际中的力学问题和解决方法。此外,团队还参与了手机冲击动力学分析等科研项目,将科研中相关的基础力学问题融入教学中,激发学生的学习兴趣。通过这些实例,学生不仅学到了理论知识,还锻炼了将实际问题抽象为力学模型的能力,提高了工程意识和工程素质。

三、教学团队特色彰显

1、“三位一体” 课程目标导向

基础力学教学团队以价值塑造、知识传授和能力培养 “三位一体” 的课程目标为导向,进行了多方面的改革。在课程目标上,明确了培养具有扎实力学知识、良好工程意识和创新能力的人才方向。在课程内容上,不断优化更新,将前沿科研成果和实际工程案例融入教学中,使学生接触到最鲜活的力学知识。例如,在讲解动荷载时,引入航空复合材料加筋结构的冲击动力屈曲特性研究等科研项目,让学生了解学科前沿动态。

在教学方法上,团队采用多样化的教学手段。除了案例分析、小组讨论和线上线下混合式教学外,还积极开展实验教学,让学生亲自动手操作,加深对力学原理的理解。通过这些改革,团队实现了良好的教学成效,学生的学习积极性大大提高,对力学知识的掌握更加扎实,实践能力和创新思维也得到了有效锻炼。

2、党员风采引领教学团队

党员教师在基础力学教学团队中发挥着重要的引领作用。黄小清、曾庆敦和张晓晴先后担任基础力学教学团队首席教授,他们坚持以生为本,备课详尽、细致,精心设计教案,善于结合工程实例讲解重点难点,把枯燥的理论转化为生动的语言。他们凭借出色的教学能力培养了优秀的学生,通过深入的科研工作为团队提供了强大的技术支持,在管理上又能凝聚团队力量,充分发挥每个人的优势,带领团队取得了显著的成绩。

图:(左起)黄小清、曾庆敦、张晓晴老师

基础力学教学团队的所有成员是中共党员,所在党支部具有极强战斗力、凝聚力和优良传统。曾 6 次获评中共华南理工大学委员会 “先进基层党组织”,2 次获评广东省高校工委 “先进基层党组织”。党支部的战斗堡垒能量辐射引导着教学团队,传承着良好的 “传帮带” 传统,每位新教师都要经过几年的 “千锤百炼” 才能正式 “出师”。在党员教师的带领下,团队积极开展教学改革创新,申报教研教改项目,不断提升教学质量。

四、建设成果斐然

1、课程升级与资源共享

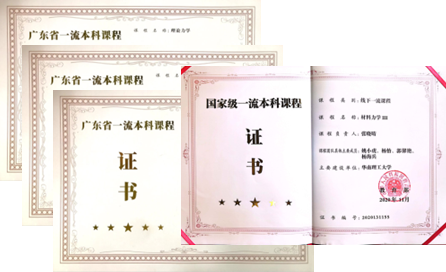

华南理工大学基础力学教学团队在课程建设方面取得了显著成果。《材料力学》先后被评为国家级精品课程、国家级精品资源共享课程、国家级一流课程和省级一流课程,《理论力学》、《工程力学》也都是省级一流课程。在课程升级过程中,教学团队对课程内容进行了精心打磨,融入了前沿的科研成果和工程案例,使学生能够更好地理解力学在工程实际中的应用。2019年团队建成了《材料力学》MOOC,目前已开课12个学期,有15所学校近8500人参加了线上学习。这些课程的建设,为学生提供了丰富的学习资源。2016年建成了基础力学在线考试系统,包含三门课程的6600道习题,教师能利用该系统进行线上单元测验、期末复习和考试。这些资源不仅为学生提供了多样化的学习方式,也为教师的教学提供了有力的支持。例如,学生可以通过观看教学视频,加深对复杂力学概念的理解;教师可以利用在线开放课程平台,开展混合式教学,提高教学效果。

图:一流课程证书

2、教学团队与平台课程建设实践

在平台课程建设方面,基础力学教学团队按照 “通识教育基础上的宽口径专业教育” 的要求,整合教学内容,优化课程体系结构。基础力学类平台课程由工程力学、理论力学、材料力学等若干门课程组成,通过设置不同的模块,满足不同专业学生的需求。例如,模块 1 的工程力学课程适用于工业设计、轻化工程等专业,模块 2 适用于交通运输工程、水务工程专业,模块 3 的工程力学课程则适用于能源、安工、过控等专业。这种模块化的设置,既整合了教学资源,又提高了教学质量和办学效益。

3、师资队伍建设

基础力学教学团队由首席教授和主讲教师若干组成,承担着全校基础力学课程的教学任务。团队一直致力于加强中青年教师的育人能力和课程思政能力建设,形成了职称、年龄构成合理、业务能力强的教学团队。团队不断完善内部合作机制,加强教学研讨和教改经验交流,促进教学工作的 “传、帮、带” 和老中青相结合。近年来团队成员承担的课程教学效果优良,学生和教师评价处于学院前列;承担 10 余项省、校级教学教改项目,指导 10 余项大学生创新创业项目;承担 10 余项国家级和省部级科研项目,将教学与科研有机结合。

华南理工大学基础力学教学团队通过稳定教学队伍、提高教学质量,为研究型大学的建设提供了坚实的基础。一方面,全面促进中青年教师教学能力发展。按照 “一人多课、多人一课” 的建设原则,优化 “团队建设 — 教师发展 — 课程建设” 的发展框架。每一门基础力学课程都由一名课程负责人和多名课程团队教师共同承担,充分运用团队讨论、老教师传帮带、集体备课、教材教案编写等手段,开展教学教育技能培养。另一方面,积极组织中青年教师参加课程思政专题培训活动,围绕全面落实课程思政开展专题教学研讨,提升中青年教师队伍的整体政治素养。近年来,团队有 1 名教师获得广东省杰出青年基金,1 人被评为南粤优秀教师,2 人评为全国徐芝纶力学优秀教师,2 人获广东省力学学会优秀教学奖,1 人被评为华南理工大学教学名师。

五、科研与教学相互促进

1、科研对教学的积极影响

科研为教学提供了丰富的教学资源和前沿的知识内容。以基础力学教学团队负责人张晓晴教授为例,其在冲击动力学、复合材料力学等科研领域取得了丰硕成果,发表学术论文 100 余篇,其中被 EI、SCI 收录60 余篇。这些科研成果可以融入到教学中,使学生接触到学科前沿动态,拓宽学生的视野。例如,在讲解材料力学时,可以引入关于航空复合材料加筋结构的冲击动力屈曲特性研究、泡沫填充混凝土的动态压剪实验、高含水率超软材料动态力学性能等科研项目,让学生了解实际工程中的力学问题和解决方法,提高学生的学习兴趣和实践能力。

科研还能促进教学方法的创新。在科研过程中,教师需要不断探索新的方法和技术,这些方法和技术可以应用到教学中,提高教学效果。例如,教师可以将科研中的数据分析方法、实验设计方法等应用到教学中,培养学生的科学思维和创新能力。同时,科研项目也为学生提供了实践机会,让学生参与到科研项目中,提高学生的实践能力和创新能力。据统计,基础力学教学团队近年来指导学生完成多项国家大学生创新计划项目,指导学生参加全国周培源大学生力学竞赛。

图: 组织周培源力学竞赛

2、教学对科研的推动作用

教学过程中,教师与学生的互动可以为科研提供新的思路和方法。学生的提问和思考可以激发教师的科研灵感,促使教师深入研究相关问题。例如,在课堂讨论中,学生可能会提出一些新颖的观点和问题,教师可以对这些问题进行深入研究,从而推动科研的发展。同时,教学也可以为科研培养人才。通过教学,教师可以培养学生的科研兴趣和能力,为科研队伍输送优秀的人才。基础力学教学团队注重培养学生的工程意识和工程素质,将科研与教学紧密结合,通过实际工程案例培养学生的工程意识和工程素质。这些学生在毕业后,有的继续深造,有的进入企业从事科研工作,为科研事业做出了贡献。

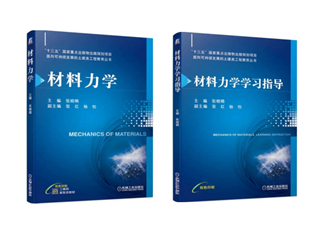

此外,教学还可以促进科研成果的转化。教师可以将科研成果转化为教学内容,通过教学将科研成果传播给更多的学生和同行,提高科研成果的影响力。例如,基础力学教学团队将科研成果融入到教材编写和课程建设中,出版了《材料力学》教材、《材料力学学习指导》、《材料力学数字课程》等教材,建设了材料力学 MOOC、广东省系列在线开放课程等教学资源,将科研成果转化为教学资源,提高了教学质量和科研成果的影响力。

图:出版的教材

六、结语

二十余年来,华南理工大学基础力学教学团队秉持教育初心,在发展历程中书写了辉煌篇章。团队精心打磨教学内容、创新教学方法,在课程建设、人才培养等方面屡创佳绩,成为教育领域的中流砥柱。这些成就背后,是团队对教育精神的执着坚守和代代相传。

面对“新工科建设”的时代使命,团队将继续努力,积极投身课程改革,让基础力学课程与新工科发展需求无缝对接,融入前沿知识和跨学科内容。进一步探索教学方法创新,培养学生创新思维和实践能力。加强校企、校研合作,为学生搭建实践平台,让他们在真实项目中锻炼成长。基础力学教学团队将传承教育薪火,为学校发展和学生成长不懈努力,向着更灿烂的教育未来奋勇前行。