9月27日,华南理工大学土木与交通学院姚小虎教授研究组在固体力学顶级期刊International Journal of Plasticity在线发表论文“Tailoring multi-type nanoprecipitates in high-entropy alloys towards superior tensile properties at cryogenic temperatures”。该研究工作使用热力学相稳定设计、力学性能测试和高精度微结构表征技术,成功在亚稳态多主元合金中引入了两种类型(球形和层状)纳米析出相,当测试温度从室温降为液氮温度时,这两种典型结构实现了强度和塑性的协同提升;通过研究液氮下纳米析出相的塑性变形行为,揭示极端低温环境下析出强化型多主元合金的应变硬化机制,建立纳米析出相与宏观力学性能间的关联机制;该研究成果为完善和发展以力学性能为导向的多主元合金调控策略提供依据,推进新型多主元合金在极端低温服役环境下的应用。

随着深空、深海探测及液氮运输存储等领域的快速发展,苛刻的低温服役环境对金属材料提出了更高性能需求。大多数金属材料在低温下表现出较低塑性,如何提升金属材料的低温塑性是目前亟待解决的关键问题。多主元合金基于新的合金设计理念,具备更广阔的成分设计空间,然而在多主元合金中低温强度和塑性仍呈现出此消彼长的倒置关系。非均匀微结构设计策略已成功应用于某些金属结构材料室温强度与塑性的协同提升,该策略核心是通过调控异质界面激发额外的异构应变硬化贡献。纳米析出型多主元合金具有天然的多界面特性,通过调控析出相的种类、占比和分布等特征,可深化对异构应变硬化机制的理解;然而非均匀微结构/纳米析出相的温度响应存在显著差异,使得目前关于极端低温下纳米析出相特性(例如类型和比例)与服役性能(例如强度和塑性)之间的关系仍未得到充分了解。

基于上述问题,姚小虎教授团队基于非均匀微结构调控策略,利用亚稳态相设计,在多主元合金中引入不同类型的纳米析出相;结合液氮拉伸测试和跨尺度表征技术,探讨其塑性变形机制,建立微观演化与宏观力学性能间的构效关联机制。

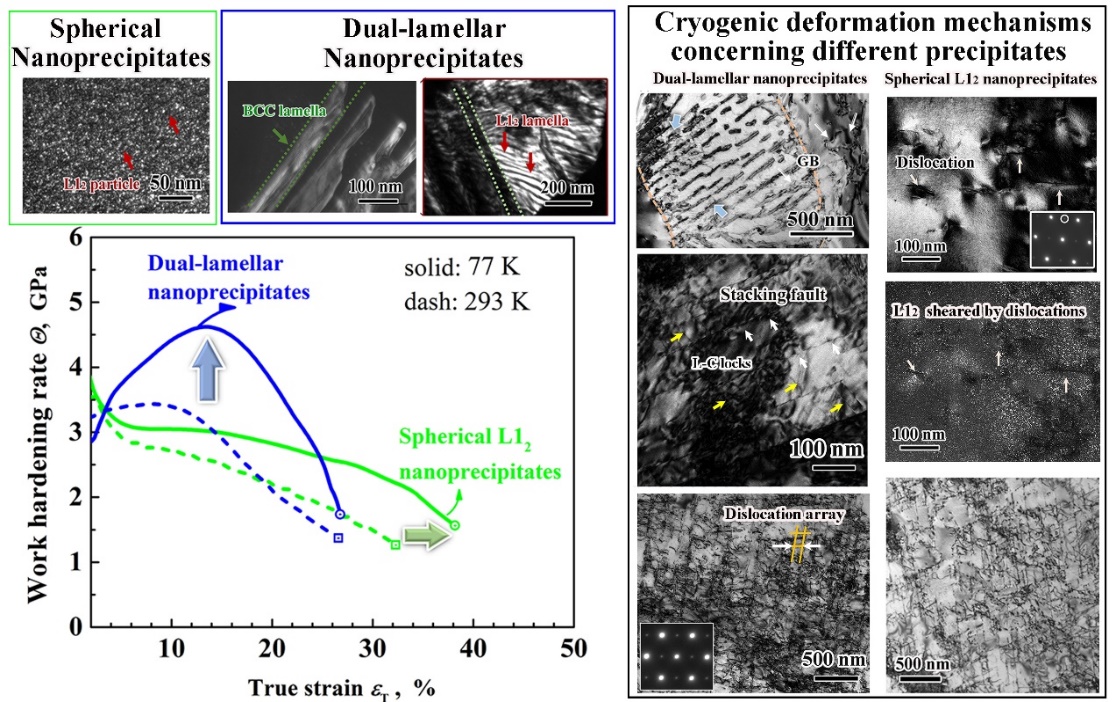

图1 极端低温下双层纳米析出相和球形纳米析出相的微观结构演化与宏观力学性能的构效关系;双层纳米析出相显著提升低温应变硬化能力,即提高抗拉强度;球形纳米析出相显著促进低温塑性变形能力,即提升塑性。

研究基于面心立方结构多主元合金的热力学相稳定性,引入了两种类型的纳米析出相:基体调幅分解形成均匀分布的球形纳米析出相;基体不连续析出形成了双层纳米析出相。对含典型纳米析出相的样品开展低温液氮力学性能测试,其中,含双层纳米析出相Aged_600样品的工程应力-工程应变曲线在屈服后出现了明显的拐点,表明加工硬化率出现峰值,如图1所示。相比之下,含球形纳米析出相Aged_500样品的加工硬化率呈现单调下降且无额外增强,说明两种类型的纳米析出相在低温下表现出不同的力学响应行为。结合应变冻结试验和跨尺度表征技术,揭示了不同类型析出相的低温塑性变形机制: Aged_600样品中析出相界面、位错硬化和层错诱导塑性变形机制的协同作用,使得双层纳米析出相样品具有较高的非均匀变形诱导硬化能力,即应变硬化率的显著提升;Aged_500样品展现出较高的相对塑性增加量,主要归因于位错与球形纳米相的交互作用,该切过机制可减轻应变局域化,促进均匀塑性流动。

近年来,姚小虎教授课题组围绕新型先进金属结构材料在极端服役环境下的力学行为与塑性变形机理开展研究,相关研究成果已持续在固体力学和材料顶级期刊发表,在该研究领域产生了积极影响。

华南理工大学为该成果第一署名单位,覃双副教授为论文第一作者,姚小虎教授与覃双副教授为论文共同通讯作者,合作作者有中国科学院力学研究所袁福平研究员。该工作得到了国家自然科学基金和中央高校基本科研业务费专项资金资助。(工程力学系供稿)

成果链接:https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2024.104132