师说心语

在华南理工大学土木与交通学院,有很多深耕教书育人一线,始终诲人不倦的老师;他们亦师亦友,营造良好教学相长氛围;他们用知识的力量筑起梦想的大厦,用智慧的灯塔引领未来的道路;他们用行动让高等教育回归“培养人”的本质职能……土木与交通学院 “师说心语”教师专题系列访谈,带你走近身边的老师,倾听他(她)们的教学理念和对专业的理解感悟。

本期教师简介

陈庆军,华南理工大学教授,博士生导师。国家一级注册结构工程师,注册岩土工程师,广东省土木建筑学会工程数字化专业委员会副主任委员。长期从事混凝土结构、钢-混凝土组合结构、高层建筑结构、木结构、结构冲击等研究。曾先后在澳大利亚新南威尔士大学、荷兰代尔夫特理工大学任访问学者。主持和参与包括国家、省自然科学基金在内的纵横向科研项目共60余项。获得省科技进步二、三等奖各1次,华夏建设科学技术进步二等奖1次。在国内外重要学术期刊发表论文100余篇;参编学术专著2部;获得发明专利8项。获得国家教学成果二等奖1项、省教学成果特等奖1项、一等奖2项、二等奖3项。指导学生参加全国大学生结构设计竞赛,共获得一等奖5次、二等奖3次,是全国第二位荣获全国大学生结构设计竞赛“突出贡献奖”的指导教师。主编住建部“十四五”规划教材——《结构模型概念与试验》。主持省一流线下课程“结构模型概念与实验”,是国家一流课程"混凝土结构理论”的主要负责人(2/5)。

采访实录

张雨圻(采访学生):

陈教授您好,很荣幸能采访您!您主讲的《结构模型概念与实验》这门课程广受同学们的喜爱,能否讲讲您是如何激发大家对这门课程的喜爱呢?

陈庆军老师:

根据本门课程需要,团队总结了十余年的教学成果,编写了一本住建部“十四五”规划教材——《结构模型概念与试验》。在教学过程中,我们引入了基于ARCS学习动机理论的游戏式教学法,在课程中设置了四、五个教学小游戏,将其分散在不同课程阶段中。当前大学生在学习过程中有时缺乏学习的积极性,很难集中注意力。为了激发学生的学习动机,我们精心设置了若干教学游戏来提升他们的学习主动性。例如课程中设置了一个与课程相关的知识竞赛,在此竞赛中,要让学生们具有信心,同时游戏也需要有挑战性,让学生产生一定的探究热情,否则又会过于无趣。我们也设置了仿真类结构竞赛模型游戏,可以让学生在其中进行交互操作,进行深入思考并有所收获。

我们课程组还进行了许多教学改革。比如应用“微教学法”,该方法利用微课、微信小程序等信息化工具,如本人编写了“混凝土结构工具箱”微信小程序,目前全国已有超过33000人使用。虽然“混凝土结构理论”这门课有些枯燥,但我努力去让学生认识到其实掌握它并不困难。从教20多年来,前辈老师带领我们一直进行教学改革,我从中得到很多启发,这也是教学的乐趣所在。

张雨圻:

您在教育领域有着丰富的经验,能否分享一下您认为重要的教学理念呢?

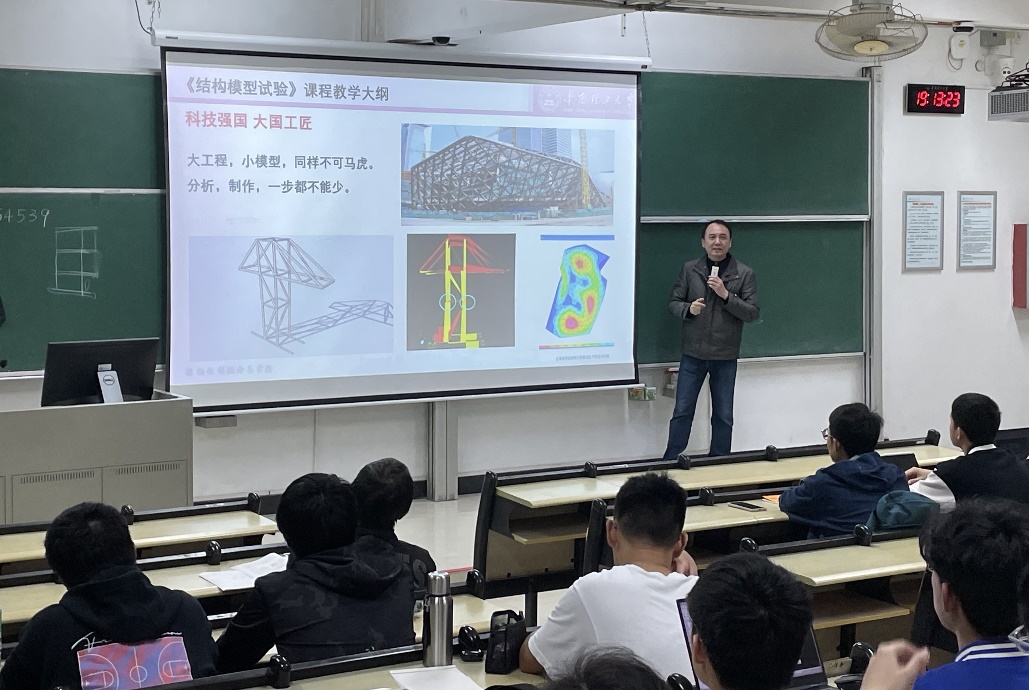

《结构模型》课程中关于“科技强国、大国工匠”的教学

陈庆军老师:

通过多年的教学,我逐步地认识到,那就是教无定法,与时俱进——每位老师都有自己的教学方法,并不需要使用固定的方法,需根据时代、听众不断调整自己的教学方法。2015年左右,智能手机开始深入到大家的生活,当时上课的学生的注意力比以前有所降低,经常会去碰手机,让我曾沮丧过一段时间。我后来思考,既然手机的使用已经是不可避免的过程,我就需要适应它。因此我采取了一些措施,在上课时设置一些互动环节让学生进行,减少他们对手机的使用。

张雨圻:

谢谢陈教授,您对未来的教学改革和课程变化有哪些期待或者愿景呢?

陈庆军老师:

近年来,人工智能发展迅速。我经常思考:人工智能出现后,它最有可能代替老师传授知识,那还需要老师做什么呢?对此我有很强的危机感。

我个人的建议是:新时代已经到来,我们必须做好准备去迎接它。那么如何迎接呢?第一点是将土木与新技术相结合。例如,本学期我新开了一门“WEB编程在土木工程中的应用”课程。近10年我在这方面做了不少工作,我认为应该将这些知识通过这门新课程教给同学们,利用新的计算机知识完成与专业相关的事情。第二点是关于教学方法和教学上的改革。比如加强在线课程,自从“混凝土结构理论”成为国家一流线上线下混合式课程以来,我们一直在进行这门课程的改革。目前全国已经有超过1万名学生报名了我们的课程,这比我们这几年在校内教的学生都多得多。

张雨圻:

您带队指导的学术学生多次在省级、国家级的结构设计竞赛中获得一、二等奖,请问您是如何帮助学生准备和取得成功的?

陈庆军老师:

我现在坐在这个模型课室里感触很深。身后的这些模型,它们从2005年第一届结构大赛保留至今,将近20年。2005年的第一届结构大赛在杭州举行,我们在那次比赛中被抽选为全国第一个顺位参加比赛,很遗憾的是第一个上场的模型就失败了。回来后进行了很多反思。在第二届全国大赛中,我们展示了自己的成果,获得了全国一等奖。在接下来的很多年里,我们共7次获得一等奖。

近年来全国大学生结构设计竞赛获奖情况

结构大赛需要花费大量时间制作模型并进行结构计算,最终通过试验得到结果,整个过程非常考验学生的能力。我有很多研究生都来自结构协会,他们都有一种坚韧的精神,在做模型时在实验室一呆就是几天,这是他们的优秀品质。大赛的过程也磨炼了他们的能力,许多学生在大二和大三时就已经开始使用有限元软件进行分析,这在十几年前是很难想象的,这为他们日后的研究生阶段打下很好基础。

张雨圻:

土木工程是一门理论与实践密切联系的学科,在学习时,我们应该抱有怎样的心态或期待?

陈庆军老师:

华工作为一所著名的工科学校,在南方地区享有盛名,因此有许多项目研究与工程密切相关。土木工程是一门实践学科,你必须多将科研与实际工程结合。例如,这门结构模型课就是一个很好的切入点。同学们必须动手制作模型,以检验模型的安全性。我们的研究许多与实际工程项目紧密联系,我之前读书时,天河体育中心的中信大厦正在建设中,我经常走到底下看着它,最终它建成了一个380多米高的高层建筑,在此过程中我感受到了土木工程的魅力。我希望同学们多多走动,发现身边结构的美。

张雨圻:

在漫漫科研路上,您能分享一些感悟或者经历吗?

陈庆军老师在科研项目“深中通道混凝土浇筑水化热研究”现场调研

陈庆军老师:

华工是一所工科学校,在多年科研经验中,我最大的感悟是——落地。土木是一个工科学科,许多科研成果最终需要形成产品。我们的许多科研都来源于实际工程项目,包括较早的广东省博物馆、广州大剧院、最近的深中通道,还有位于珠江新城的越秀金融大厦等,我们都深度参与其中。近几年,我正在主持国家自然科学基金项目,主题是装配式结构在冲击作用下的研究。前段时间广州沥心沙大桥的事故也给我们许多思考,接下来我们也将朝这个方向做进一步的深入探索。

张雨圻:

谢谢陈教授的分享!面对当前土木行业的发展情况,部分同学对未来感到迷茫,您有什么建议呢?

陈庆军老师:

我可以感受到同学们迷茫的感觉。我在华工30年的过程中也遇到过几次土木行业的波折。在我早期迷茫时,会询问前辈的建议。前辈告诉我:“行业波动很正常,你必须在低潮时不迷茫,调整自己状态,努力学习知识,会有所收获,当机会再次来临时,你就能迎接下一次的挑战。”这些建议给了我信心和动力。

当前时代,大数据和人工智能的发展速度非常快。正如我之前所说,我们应该适应这个时代,及时补充这些知识。去计算机专业,我们很可能只是一个非常普通的人,但如果能掌握计算机和土木工程知识,那么将会成为非常稀缺的交叉人才。

土木行业不会消失,它的技术正在不断进步。如果你们能够将计算机技术应用到这些领域,新的技术以及其他信息时代的数字化与土木结合,前途将非常光明。学好专业知识并将其与新知识相结合,便能创造无限可能。

(图文:土木与交通学院团委新媒体中心、研究生土木工程第一党支部)