导语:大洋彼岸一切皆未知,飞越了一万二千多公里,踏上异国他乡土地的一刻,这一行二十七位同学的故事便翻开新一页,从头越,未知沿途,牙牙如故。

没有人知道最终的里程究竟是多少,经过了一天的飞行,辗转了几回,2016年7月23日,22位土木工程卓越全英班学生和5位2013级土木工程同学在两位老师带领下来到了美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(UIUC),开始为期21天的暑期交流学习。

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校

玉米地尽头的名校

乘车从芝加哥机场到UIUC,沿途是连绵不断的玉米田,若是晚霞,连天与地皆是一片金黄,而UIUC便隐于这幽静的尽头。

UIUC是伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)的简称,创建于1867年,位于伊利诺伊州幽静的双子城厄巴纳–香槟市,是一所享有世界声誉的一流研究型大学。该校是美国“十大联盟(Big Ten)”创始成员,美国大学协会(AAU)成员,被誉为“公立常春藤”,与加州大学伯克利分校及密歇根大学并称“美国公立大学三巨头”。该校很多学科素负盛名,其工程学院在全美尤为出众,始终位于美国大学工程院排名前五,而土木工程更可谓是王牌专业,在USNEWS 2015美国大学研究生院排名中土木工程排名全美第二。

同学们在校园合影

纽马克土木楼的学习和实践

纽马克土木楼(Newmark Civil Engineering Laboratory)与校区的建筑风格保持一致,红砖白边,只是正门是一个全落地的玻璃幕墙,可能要靠路牌才知道这就是全美最大的土木工程试验中心,同学们的课程就是在这幢红楼里开展的。

每天上午的地震工程课,Ahmed Elbanna教授只用一支水笔和几张白纸,便在投影里一步一步从最简单的“单自由度结构动力分析”推导出后来的“拟位移”、“拟加速度”等等重要的抗震设计要素和概念;他时而踱步,时而坐在讲台上,一边拿着精巧的咖啡杯,一边讲解着结构抗震设计的方方面面。

下午,高等钢结构的课程则是由James M. LaFave教授和Larry A. Fahnestock教授分开两部分讲授,介绍了薄壁钢结构多向抗弯和开口构件受扭问题,以及钢结构塑性设计等内容。虽然一些内容在国内已经学过,但与国内上课更注重概念和应用不同,同学们感受到了美国大学对知识的推导过程十分重视,除了知其然,更强调知其所以然。

此外,说得一口流利中文的Billie F. Spencer教授盛情邀请同学们参观了这个全美最大的土木工程实验室,这里不仅有整洁干净的环境,当然,还有“镇店之宝”,即巨型反力墙上两组先进的多向加载作动器。Billie F. Spencer教授逐一介绍了实验室的仪器和试验过程,让同学们了解到国外的先进结构实验理念。

课后与James M. LaFave教授合照

Billie F. Spencer教授在实验室为同学们讲解

在先进的加载设备前合影

行走美国的收获

读万卷书,行万里路,两者不会矛盾,知识的增长与见识的增广皆是人生学习的过程,任一偏颇亦难有完满。在行走中,同学们体验了异国文化,认识了更宽广的世界。

在美国的三个周末,同学们分别走访了芝加哥(Chicago),斯普林菲尔德(Springfield)和圣路易斯(St. Louis)这三个城市。芝加哥有着绝美的天际线,毕竟,芝加哥的天际线是世界钢结构超高建筑的代表作,其中的希尔西大厦(Sears Tower)和汉考克中心(John Hancock Center)一早成为课本的经典案例。而斯普林菲尔德市则是美国第十六任总统林肯的故地,在斯普林菲尔德的各处,同学们追寻着他的足迹,在博物馆,在故居,在墓园,认识美国的历史,凭吊这一伟人。在圣路易斯,宏伟的“西部之门”(Gateway Arch)在密西西河畔伫立着,如飞虹优雅地展望着未来。

三言两语,实在难以勾勒沿途的故事,确实,如一千个读者有一千个哈姆雷特,在美国的城市里穿街过巷,与当地人的交往,感受另一种文化的气息,每一位同学的认知不尽相同,可是相通的一点便是欣赏世界的宽广。

同学们在芝加哥海军码头

林肯墓

西进拱门

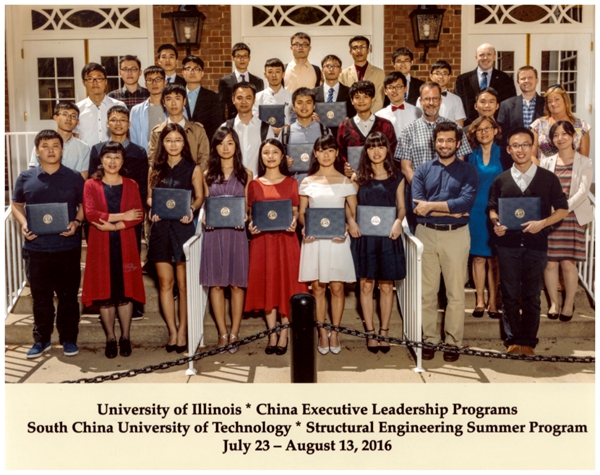

结业典礼

白驹过隙,两场考试检验了同学们这一行的所学成果。按照当地的礼仪,结业午餐上,同学们穿着正装,从教授的手中接过了证书,自此,如所有的完满故事,见识的增广,知识的增长,留下的美好记忆皆成以后的诗篇。(图 /黄建良 文 / 林昭王 黄建良)

课程毕业照