一、学院掠影—历史、学科与理念

华南理工大学软件学院成立于2001年,是首批国家示范性软件学院之一,开设有软件工程(国家一流本科专业),具有软件工程专业博士学位、硕士学位和学士学位授予权;设有软件工程博士后科研流动站。

学院2009年获准成立教育部“国家软件人才培养模式创新实验区”;2010年软件工程专业获教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点专业;2011年加入首批“国家工程实践教育中心”,并获批软件工程一级学科博士授权点,2012年获批该学科博士后流动站,软件工程列入教育部首批“专业综合改革试点”专业;2014年获广东省第七届教学成果一等奖;2015年软件工程获批广东省本科专业综合改革试点专业,2019年获批国家一流本科专业建设点,2021年软件工程专业通过工程教育专业认证,2024年作为牵头学院组织实施工业软件人才培养综合改革项目。

截至2025年9月,学院拥有教职工71人,其中专任教师39人(其中教授15人、副教授11人),本科在校生1458人。学院依照“以人才培养模式创新为核心,以办学模式创新为基础,以管理模式创新为保障”的办学理念,培养具有良好道德操守与规范的职业素养、家国情怀和全球视野兼备、“三力”(学习力、思想力、行动力)卓越、德智体美劳全面发展的“三创型”(创新、创造、创业)软件卓越人才。

二、育人之道—改革举措与成效

1、立德树人,筑牢思想根基

学院构建“党委引领、支部推进、全员协同”的思政工作矩阵,将思政育人与学科评估、专业认证深度融合。制定《软件学院师德师风建设工作小组议事规则》,开展负面清单自查与“最美教师”学习活动,外聘教师上岗前需完成师德师风专项培训。在课程思政建设上,打造“智能基座”特色课程,将国产化软件发展历程融入教学,剖析“卡脖子”技术突破案例;高年级实训环节联合企业开设职业伦理思政单元,实现“课课有思政、行行皆匠心”。自2016年起,学院连续十年开展“微长征·五早我争先”活动,至今累计参与已达2万人次,引导学生在晨跑、晨读中形成早睡、早起、早操、早读和早餐的良好习惯,锤炼“越是艰险越向前”的意志品质,在新时代的长征路上取得更好的成绩,切实增强思政教育的实效性与感染力。同时,推行课堂“智慧督导”,融合领导听课与录像监控,连续三年实现意识形态教学安全“零事故”。

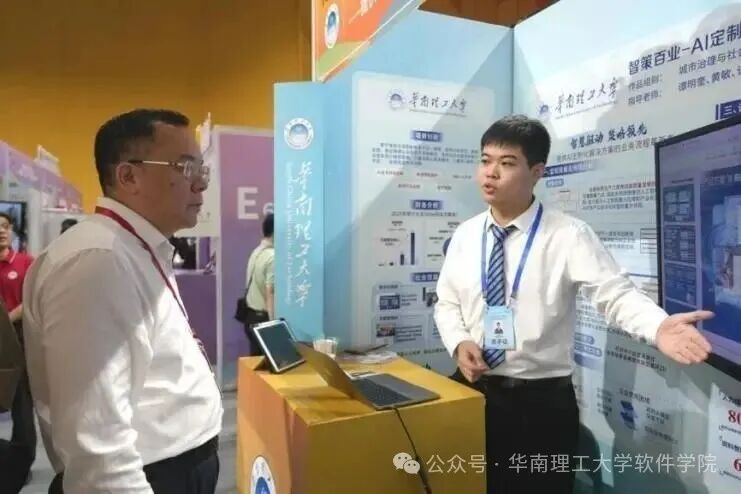

实训现场

微长征-早读场景

2、夯实基础,强化教学“新基建”

学院在专业建设上持续推进一流专业“双万计划”,在教学核心资源建设上,学院成果丰硕。专业层面,软件工程专业2019年获批国家一流本科专业,2021年通过工程教育专业认证;课程层面,2025年蔡毅教授主讲的《数据挖掘》获评国家级一流课程,2021-2024年7门专业课程获评为省级一流课程,1门入选省级课程思政改革示范项目,且专业核心课程均采用国际原版教材、双语教学;教材层面,近5年教师主编19本教材,覆盖软件工程、人工智能等领域;教学模式层面,持续创新,推广翻转课堂、AI赋能教学,提升课程“两性一度”(高阶性、创新性、挑战度);师资层面,建立“学院-系-课程组”三级管理体系,推行“老带新”机制,教授为本科生授课比例达到100%;实践条件层面,投入500余万元建设工业软件实验室,并与华为、中望等企业共建10个校企联合实验室,开设10门校企合作的专业理论课程和实训课程,《软件测试与维护》等课程引入小鹏汽车实战案例,实现“课堂-企业”无缝衔接。

与华为共建工业软件产教融合协同育人基地

与一汽大众进行校企合作

3、闭环管理,构建质量保障体系

学院以OBE理念为核心,制定《华南理工大学软件学院管理制度与质量保证体系》,包含《本科专业人才培养方案修订指导意见》《教学质量评价与持续改进实施方案》等20余份教学规章制度。建立“三级落实”质保机制:课程组每学期开展课程目标达成度评价和持续改进,专业负责人统筹培养方案修订,学院每两年进行课程质量评估;年均课堂听课覆盖率达100%,依托校企合作研讨会、专家评审会等载体,将产业标准融入教学规范。学院开展常态化的课堂观察与反馈(年均听课覆盖率达100%),行业专家参与毕业设计课题的选题与论文指导,形成产教协同评价体系。

4、激发潜能,深化创新创业教育

学院搭建“华工开源俱乐部”、“ACM俱乐部”等平台,将创新创业教育融入人才培养全过程。2024年学生获国际级奖项14人、国家级32人、省级58人,累计104人斩获奖项;典型成果丰硕:陈国强创立的音书科技获第五届全国“互联网+”大赛银奖,入选福布斯中国30岁以下精英榜;2024届本科生龙进开发的DragonOS入选开源之夏活动;2024届本科生张天宇以负责人身份获“挑战杯”创业计划大赛省级金奖,毕业后创办广州寰宇未来智能技术有限公司。同时,推动重大科研平台向本科生开放,鼓励学生参与国家重点研发计划课题等项目,以科研实践提升创新能力。

学生陈国强获2019全国大学生就业创业年度新闻人物

ACM集训队参加国际大学生程序设计竞赛亚洲区决赛

5、贡献社会,提升服务发展能力

学院紧扣国家战略与区域需求,围绕工业软件“卡脖子”难题,深化产教融合与科研成果转化。与头部企业签署协议,共同制定工业软件卓越班培养方案;校企合作中,企业专家参与课程设计、毕业指导,将国产工业软件技术融入教学,联合企业开发《工业软件实训》系列课程,企业专家进校授课率100%;科研成果反哺教学,如把工业软件核心技术研发经验转化为课程案例,推动“科研-教学-产业”协同发展。近五年科研合同经费超1.6亿元,获省部级科技奖10项。近年来,软件学院本科毕业生供不应求,就业质量高,进入世界五百强企业及中国五百强企业工作的比例高。毕业生深造率较高,不少本科毕业生进入美国哥伦比亚大学、卡耐基梅隆大学、新加坡南洋理工、清华大学、北京大学等国内外名校深造。同时,本科毕业生多数进入华为、腾讯、阿里巴巴、网易、中国移动、中国电信、中国联通、银行企业软件开发中心、字节跳动、三七互娱等知名IT类企业就业。学生就业的专业匹配度高,其薪资水平持续排在前列,并且能够有长足发展。

近年来教师获得的科研奖项

2024年开设工业软件卓越班

三、特色聚焦—育人品牌与亮点

学院打造的“三维联动”工业软件人才培养模式,是新工科教育改革的标志性举措,以“需求牵引、交叉融合、协同育人”为核心,通过“培养方案、产教融合、质量保障”三维协同,破解工业软件人才培养痛点。在培养方案上,构建“横向交叉+梯度递进”课程体系,融合数理基础、计算机技术与工业知识,采用“3+1+X”本研贯通学制(3年本科基础学习、1年企业实践、X年硕士核心攻关),配套“理论-案例-平台”三位一体资源,出版特色教材并投入500余万元建设工业软件实验室。产教融合维度,组建“双师双能型”团队,企业导师承担5-6周的实训教学和指导任务,开设《大型工业软件项目实训》等企业课程,推行“实习就业直通车”,2024年卓越班毕业生企业录用率达92%。

四、学子风采—成长体验与榜样力量

1、学习成长体验:在实践中锻造硬核实力

在软件学院的培养下,本科生通过深度课堂和项目式学习收获丰硕。例如:在《数据挖掘》国家级一流课程中,学生参与企业真实数据项目,并参加互联网数据挖掘竞赛,以赛事成绩反馈课程成绩,不仅掌握了AI技术,更学会了团队协作,有效地将课程学习融入实战;实验室科研场景中,2022级学生黄洁梅表示:“加入老师的工业几何引擎小组,进入工业软件实验室后,我亲手调试代码,学习行业的国产龙头软件,并在研究生师兄指导下参加工业软件应用创新大赛,获得佳绩,这种实践经历助力我从理论走向实战,从课堂走向行业。”

类似的成长场景在学院随处可见:《软件测试与维护》课堂上,学生基于小鹏汽车智能测试案例开展故障排查;《工业数据管理实训》课程中,在华为云导师指导下,将“空中楼阁”的理论知识落地到工业场景;开源俱乐部里,成员们协作开发开源项目,部分成果获openEuler社区推荐;国际交流中,学生赴剑桥大学、新加坡国立大学参与学术研讨,拓宽全球视野。学院以“项目式学习”“科研融入教学”为抓手,让学生在实战中提升专业能力。

学院学生获第十四届“挑战杯”大学生创业计划大赛省赛金奖

学院学生获第十七届全国大学生软件创新大赛全国总决赛一等奖、二等奖

2、优秀学生代表:在奋斗中绽放青春光芒

吴欣(2018届软件工程专业)作为主要研发人员,参与了 WPSOffice 幻灯片智能美化系统、华为难题攻关项目等多个产学研合作项目,研发成果累计服务用户超过 3800 万人,产生经济效益逾 33 亿元,项目获华为“火花奖”。“衷心感谢学院的悉心培养与广阔平台,让我得以在智能软件领域不断追求卓越、实现价值。”

吴欣与WPS团队成员

龙进(2024届软件工程专业)在校期间发起DragonOS龙操作系统开源社区,从0开发内核及用户态环境,实现Linux兼容性,该项目入选中科院软件所开源之夏活动。毕业后入职腾讯云任后台开发工程师,负责操作系统内核研发。“学院的开源平台和校企实训课,让我敢想敢做、能啃硬骨头,是华工软件给了我追逐技术梦想的底气。”

龙进与DragonOS团队

张天宇(2024届软件工程专业)以负责人身份带领团队获第十四届“挑战杯”创业计划大赛省级金奖,在校期间主导2项大学生创新创业训练计划项目。毕业后创办广州寰宇未来智能技术有限公司,担任CEO。“从竞赛备赛到创业实践,学院老师的全程指导和资源支持,让我从‘学生创客’成长为‘创业实践者’。”

张天宇获第十四届“挑战杯”创业计划大赛省级金奖

五、擘画未来—展望与愿景

立足本科教育教学审核评估与“十五五”发展规划,华南理工大学软件学院将以“支撑核心软件发展,培育卓越软件人才”为目标,持续深化改革。未来将重点推进三方面工作:一是加大高水平师资引育力度;二是深化工业软件人才培养试点建设;三是提升教育教学成果质量。发展愿景是建成卓越软件人才培养高地,持续输送卓越的核心软件人才,助力中国制造向中国智造转型升级。

初审|郭利辉

复审|黄敏

终审 |张健