近日,华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室夏志国教授团队在Nature Photonics(《自然·光子学》)在线发表了题为“Laser-Driven Broadband Near-Infrared Light Source with Watt-Level Output”(激光驱动的瓦级宽带近红外光源)的研究论文。该文章报道了一种组成极为简单的MgO:Cr3+近红外荧光透明陶瓷,所制作的蓝光激光驱动近红外光源器件输出功率达到目前最高纪录的6瓦,并展示了其在远距离夜视补光和无损检测成像等领域的应用。

夏志国教授团队相关成果在Nature Photonics(《自然·光子学》)在线发表

蓝光发光二极管(LED)催生了第四代半导体照明技术,然而,随着LED技术的不断发展,新应用需求对光源器件提出了更高的要求,特别是LED 蓝光芯片在大驱动电流下的“效率骤降”现象无法避免。蓝光激光二极管(LD)结合荧光转换材料成为一个重要的发展方向,它是由极亮的蓝光LD泵浦荧光转换材料制作的,并在航空航海照明、水下照明、激光荧光显示投影仪以及大功率近红外光源器件等应用中具有巨大的潜力。

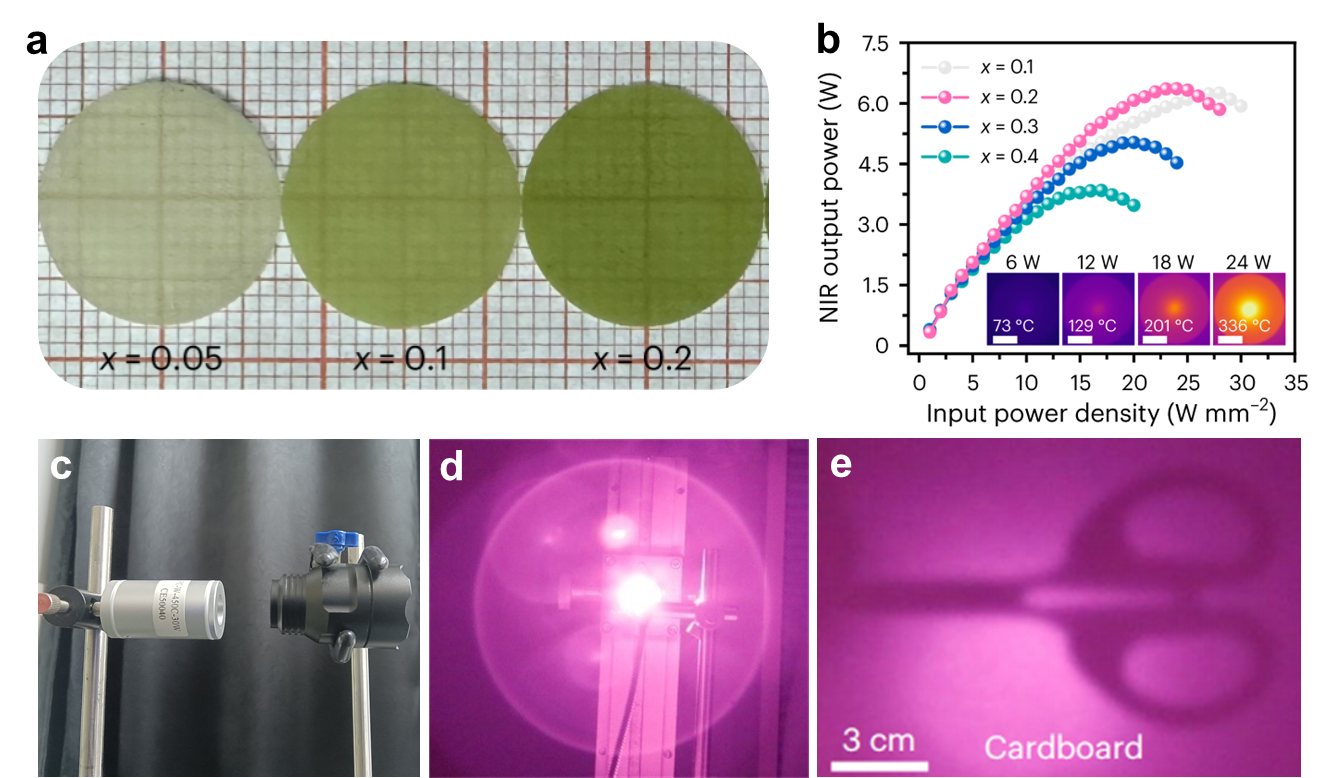

论文报道的MgO:x%Cr3+荧光透明陶瓷(a)、陶瓷耐受激光及输出功率关系(b)、制作的近红外光源器件及其在成像领域的应用(c-e)

文中作者发明了MgO:Cr3+荧光透明陶瓷及其制备技术,获得了峰值810 nm、外量子效率高达81%的宽带近红外发光(中国发明专利,ZL 202211147958.4)。研究发现:Cr3+离子在Mg2+位点的异价取代使得结构中存在丰富的镁空位(VMg′′),并形成具有不同局域环境的Cr3+发光中心,导致发射光谱可由724 nm的锐线谱调控至810 nm的宽带发射。随着温度的升高,多个Cr3+发光中心之间存在显著的声子辅助激发态能量传递过程,弥补了长波长发射的非辐射弛豫,克服了能隙率的影响。进一步得益于荧光透明陶瓷所具有的52 W·m-1·K-1的超高导热率,在22 W/mm2蓝光LD泵浦下获得了超过6 W的宽带近红外输出功率,光转换效率达29%。采用这种激光荧光近红外光源搭建的原型器件,可穿透3 cm厚的不透光硬纸板,实现剪刀模型成像,其成像分辨率为6 lp/mm。这种全新的大功率近红外探测/成像光源将在夜视补光、无损检测成像等领域具有广泛应用前景。

华南理工大学材料科学与工程学院/发光材料与器件国家重点实验室博士研究生刘高超为第一作者,夏志国教授为通讯作者。该项研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划和广东省珠江人才计划的资助。(图文/刘高超、夏志国,初审/曾晓峰,复审/苏仕健,终审/孟勋)

相关成果链接:

“Laser-driven broadband near-infrared light source with watt-level output”

https://www.nature.com/articles/s41566-024-01400-7