一、平台总概览:

科研概况:

作为国内领先的科技创新平台,健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心一直致力于推动前沿技术的科研突破与应用落地,紧跟国家科技发展战略,聚焦智能感知、人工智能、脑科学、健康管理等领域。平台秉承创新引领、协同发展、服务社会的理念,致力于建设全球领先的健康智能感知与数字平行人技术中心。

截至目前,健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心已成功承担超过60项重大科研项目,总经费突破1亿元人民币,涵盖了多个国家级科研项目,包括3项国家重点研发计划、2项国家自然科学基金项目、科技部科技创新2030新一代人工智能项以及“珠江人才计划”等。通过这些项目的成功实施,平台不仅推动了核心技术的创新,也加速了科研成果的产业化进程,尤其在智能感知、情感计算、脑科学等技术前沿领域取得了显著成果。

这些科研项目的深入实施,不仅增强了健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心在相关技术领域的研究积累,也提升了我国在全球科技领域的竞争力和话语权。平台的科研工作持续推动着技术创新的极限发展,成为国家科技战略实施和产业技术升级的重要支撑力量,助力我国在全球科技竞争中占据更加稳固的地位。

科研成果:

健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心自成立以来,依托坚实的科研基础和雄厚的技术积累,取得了多项科研成果。健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心在学术论文、专利授权和科研奖励等方面均表现出色,极大推动了相关技术领域的发展,并为产业升级提供了强大的技术支持。

健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心在国际重要学术期刊上发表了超过1500篇学术论文,其中SCI收录论文超过1100篇,700余篇在IEEE Transactions系列期刊上发表。这些论文涉及人工智能、情感计算、脑科学、智能制造等多个领域,推动了相关学科的发展,并广泛影响了学术界。平台还多次获得最佳论文奖,并有80余篇论文被列为Web of Science 1%高被引论文,进一步巩固了平台在学术界的领导地位。

健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心注重科技创新和知识产权保护,至今已申请专利共200余项,涵盖了智能感知、情感计算、脑电信号处理、智能硬件等多个领域。这些专利不仅进一步巩固了平台在技术创新中的核心竞争力,也为相关产业的发展提供了技术保障和应用解决方案。部分代表性专利包括“基于归一化互信息的多模态融合方法”和“堆叠宽度学习系统的边缘计算方法”,这些技术在智能医疗、智能穿戴设备等领域具有广泛的应用前景。

健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心的科研团队在多年的科研创新中屡获国内外权威奖项,充分展示了平台的科研实力和社会影响力。平台团队曾获得吴文俊人工智能奖4次,IEEE系统科学最高荣誉——维纳奖1次,广东省科技进步一等奖4次、二等奖3次,以及中国图象图形学学会科技进步二等奖1次。这些奖项的获得,不仅是对平台团队卓越创新能力的认可,也为平台未来的科研发展和技术推广提供了强有力的支撑。

平台的科研成果涵盖多个技术前沿领域,尤其在智能制造、人工智能、脑科学等领域的突破性进展,使平台成为科技创新和行业升级的重要推动者。这些成果不仅推动了国家科技战略的实施,也为相关产业提供了核心技术支撑,极大促进了社会经济的发展和技术进步。

成果转化:

2023年至2024年,工程中心以数字平行人理论为核心驱动,在心理健康与精神卫生领域实现了成果转化的全面突破。在技术创新与研发方面,工程中心基于自主研发的便携式脑电监测头环设备与智慧戒毒APP,持续推动技术升级。2023年,设备与算法初步应用;2024年,第二代头环设备在轻量化设计与多模态数据融合上取得突破,续航时间延长至72小时,支持5G实时数据传输,同时睡眠障碍监测算法等核心技术的迭代优化,为后续应用奠定了坚实基础。

在场景应用与落地方面,工程中心构建了覆盖“高校心理筛查—临床诊疗辅助—成瘾戒断干预”的全链条生态。2023年,高校场景中便携式头环在10所院校完成2.3万人次筛查,效率提升35%,误检率降低22%;临床领域与湘雅二院合作开发抑郁症智能辅助诊断系统,评估8000例,符合率达89%;戒毒方向与强制隔离戒毒所合作,对2000余名人员实施分级评估。2024年,技术进一步深化,头环在12家医疗机构完成1.2万例辅助诊断,临床符合率提升至92%;智慧戒毒APP升级至2.0版本,服务戒毒人员1.8万人次,复吸风险预测精准度达88%,应用范围扩展至广东、甘肃等地。

二、平台详情:

平台名称:

健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心

平台简介:

健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心(以下简称“中心”)由教育部于2022年正式批准建设,依托单位为华南理工大学。中心汇集计算机科学与技术、信息与通信工程、电子科学与技术、生物医学工程等多个优势学科力量,旨在打造一个面向人工智能领域国家重大需求和国际学术前沿的高水平研发与工程化平台。

中心的核心定位是开展健康智能感知与数字平行人领域的应用基础研究和关键技术攻关,致力于实现技术突破、成果转化与高端人才培养。在学科建设方面,中心强力推动“医-工”交叉学科融合,通过承担国家级重大科研项目、产出高水平学术成果,有效支撑了华南理工大学相关优势学科的发展,并促进了新兴交叉学科的形成。在科研创新方面,中心聚焦智能感知与通信、智能信息传输、人工智能基础算法、全生命周期数字平行人四大研究方向,旨在解决我国在人工智能基础理论和认知模型等领域的“卡脖子”技术问题,强化国家战略科技力量。在人才培养方面,中心着力培养具备多学科背景的创新型、实践型高端人才,通过项目历练、校企联合培养等模式,为社会和产业输送了一批在芯片、智能感知与数字平行人交叉领域有影响力的专家和复合型研究生。

中心的短期(验收期)建设目标是攻克智能感知、人工智能算法及数字平行人等关键核心技术,搭建数字平行人平台并开展在情感精神健康、成瘾睡眠监测等场景的示范应用,形成可推广的工程化解决方案,同时引进和培养一支结构合理的高水平人才队伍。其中长期目标是到2030年,在相关领域达到国际先进乃至领先水平,构建起完整的全生命周期数字平行人平台和产业生态体系,引领大健康产业转型升级,最终将中心建设成为具有重大国际影响力的一流创新战略高地和高端人才培养基地,服务于国家科技引领经济发展战略。

研究方向:

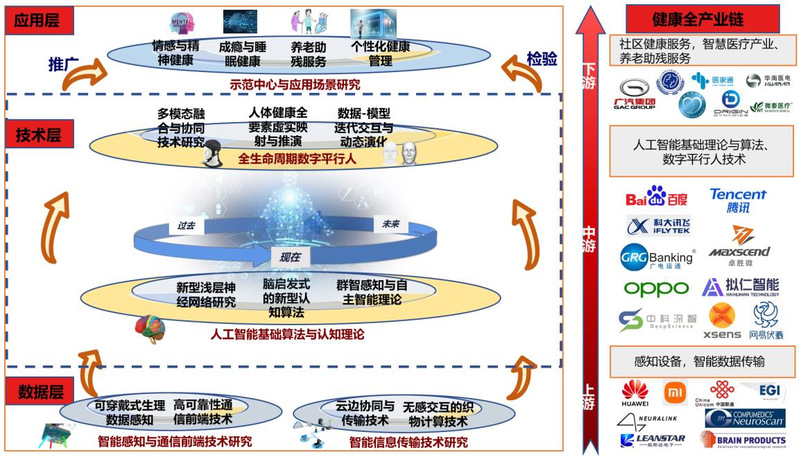

全国“十四五”规划纲要提出瞄准人工智能、集成电路、医疗健康、脑科学等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心面向人工智能领域国家重大需求和国际学术前沿,开展健康智能感知共性基础与应用基础科学的关键技术研究,重点开展提升感知与交互、认知与环境/场景结合紧密的强智能的相关研究,形成基于上述成果的智能感知与认知的通用和专用算法,探索变革性的新方法、新模型、新系统和新平台,引领和支撑我国人工智能领域的科技创新和产业可持续发展,总体架构如图1所示。

图 1. 总体架构

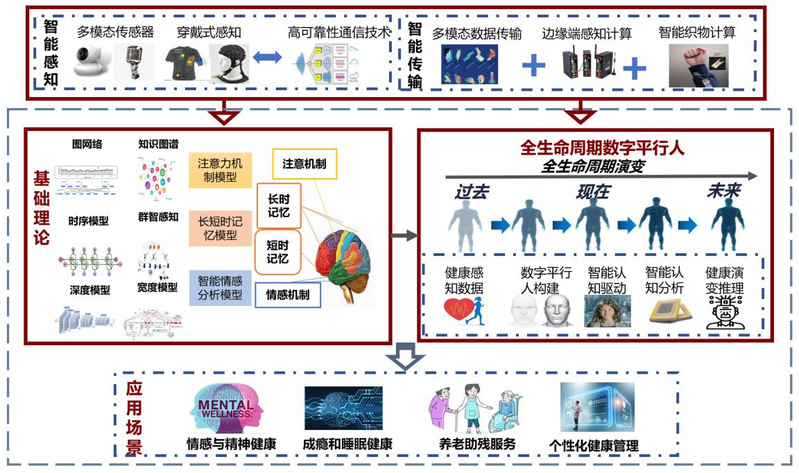

健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心的研究任务如图2所示,将从智能感知技术出发,研究基于可穿戴式设备、外部传感设备及群智感知设备等所获取的复杂多样的模态信息,以及高可靠性通信前端技术;以及研究高效率的智能传输技术;重点开展浅/深层网络为基础的智能认知人工智能基础算法和模拟大脑的感知与认知机理的类脑智能基础理论研究。进一步地,开发包含多种新型算法的智能感知与认知算法库;搭建全生命周期数字平行人,实现人体健康全维度、全周期精准化管理;相关理论技术将在情感与精神健康评估、成瘾与睡眠健康等多个示范应用进行推广。中心遵循“理论攻关、技术创新、应用落地”理念,在智能感知设备、智能信息传输技术、人工智能基础算法与认知理论、全生命周期数字平行人、示范中心与应用场景等方向开展相关的基础与应用基础研究,研究内容服务于整个大健康产业链,推动相关产业革新发展。

图2.研究任务

1.1 智能感知与通信前端技术

智能感知与通信前端技术是平台建设的源头环节,是实现健康数据采集、智能传输和智慧医疗落地的关键基石。本方向聚焦可穿戴式传感器和高可靠性通信前端两大研究领域,强调从材料、器件、信号处理到传输协议的全链条布局。通过这一研究,将逐步形成覆盖“感知—交互—传输”的完整技术体系,为智慧健康、类脑智能和人工智能前沿应用奠定坚实基础。

在可穿戴式传感器方面,研究重点是突破现有信号采集与处理的局限性。当前的传感器主要采集人体运动、生理信号及环境信息,但其输出信号常常具有非稀疏特征,传统压缩感知算法难以应对,既无法保证实时性,也难以满足大规模应用需求。因此,我们将研发新型压缩感知实时重构算法,充分利用时空冗余信息,以获得对感知对象更加一致和精准的描述。尤其是在脑电波采集方面,本研究将针对便携式干电极存在的高阻抗、抗干扰不足以及佩戴不舒适等问题,系统优化电极的结构与材料,设计有源电路降低阻抗,平衡表面压力,结合滤波与独立成分分析等数据处理方法,建立完善的降噪与伪迹去除流程。目标是实现既舒适便携,又能提供高保真信号的可穿戴脑波设备,推动精神健康监测和类脑智能研究从“实验室验证”走向“规模应用”。

图 3 可穿戴式设备数据感知技术

在通信前端技术方面,研究将着眼于感知端和可穿戴设备爆炸式增长所带来的通信挑战。随着多模态传感设备不断普及,如何在高并发、低延迟的条件下实现数据的高效传输成为关键。研究内容包括:高可靠性的信号调制与编码技术,保证多模态数据在不同传输场景下的适配性与鲁棒性;多路复用与多用户接入技术,实现多终端、多用户的高效共享;信道编码与纠错机制设计,增强传输过程的容错性和稳定性;以及面向复杂场景的数字信号处理方法,用以改善信号质量、提取关键信息并降低数据冗余。通过摄像头、麦克风、温度传感器、加速度计等设备采集多模态信息,再结合这些前沿技术,形成一个覆盖采集、压缩、传输与存储的完整通信前端体系。目标是打造一个既具备高带宽和低时延,又能保证强安全性和可扩展性的智能通信框架。

这一研究方向的意义在于,不仅能为精神健康监测、睡眠质量评估和成瘾状态识别等高价值应用提供高精度的基础数据支撑,而且将在智慧医疗、公共卫生、智能康养等领域产生深远影响。通过建立自主可控的可穿戴感知与通信前端技术体系,我国将在智慧健康和人工智能交叉领域占据国际战略制高点。与此同时,该研究将促进国产核心器件和通信技术的迭代升级,打破关键环节的“卡脖子”问题,形成从器件到算法、从协议到应用的自主创新闭环。预期未来将在精神疾病智能诊断、个性化健康管理、居家康复监护以及公共健康应急响应等场景形成示范性成果,带动整个大健康产业链的协同升级与跨越式发展。

1.2 智能信息传输技术

智能信息传输技术是智慧健康体系中承上启下的重要环节,其任务是打通从“感知端”到“云端”的数据通道,实现多源异构健康数据的快速、精准和安全传输。在资源受限和环境复杂的条件下,如何保证不同模态、不同维度的健康数据能够稳定高效地流动,是构建智能信息系统的核心挑战。本研究将从边缘端传输、云边协同、织物计算以及毫米波前沿通信技术四个方面展开,全方位、多角度地提升信息传输效率,打造新一代智慧健康通信基础。

在健康数据智能传输方面,研究重点是针对脑电、心电、眼电、姿态、体温、呼吸频率等多样化的生理信号,突破因采集通道数量、采样频率和编码模式差异带来的传输瓶颈。通过引入新型电磁能量传输方式和宽频段转换方法,设计协作式传输机制,实现边缘终端与云端之间的快速通道,确保在复杂环境和有限资源条件下依然能够高效完成数据传输。目标是支撑实时响应的健康智能信息系统,为下游算法和应用提供可靠数据源。

在云边协同与传输方面,研究重点是构建边缘计算与云计算之间的高效协同机制。通过动态多链路规划、智能地址分配和任务分解算法,优化数据传输路径和资源分配,提升云边数据传输的灵活性与云端处理的响应速度。同时,将部分存储与计算任务前移到距离用户更近的边缘设备,减少冗余传输,提高数据处理实时性和整体性能。目标是打造一个“轻端—强边—智云”的协同传输体系,使健康数据在全链路中流转更顺畅,为个性化健康服务提供实时支持。

在织物计算与无感交互方面,研究将突破传统物联网的局限,探索将传感器与导电材料嵌入纺织品中的新型织物计算技术。这类设备能在日常穿戴场景下实现无感采集与交互,但同时面临传输距离、带宽和安全的多重挑战。研究将聚焦新一代传输协议与加密机制,提升织物计算的传输速度、稳定性和隐私保护水平,目标是构建更加智能、便捷和安全的人机交互体验,推动其在医疗监护、康复训练和居家健康管理中的应用。

在毫米波高效传输方面,研究将面向后5G与未来6G通信需求,探索毫米波与C波段的融合应用。毫米波具有高带宽和低时延优势,能够极大提升单链路的数据承载能力。本研究将开发融合C波段的毫米波收发、频率综合和混频技术,构建双频融合射频架构,并集成在新型通信芯片与高增益天线阵列中。目标是突破健康数据传输的瓶颈,实现低时延、高速率和高稳定性的智能医疗通信,为未来智慧医疗和全信息行业的扩展应用奠定技术基础。

总体来看,智能信息传输技术的研究不仅在技术层面解决了数据传输效率、实时性与安全性的问题,更在应用层面为智慧医疗、公共健康监测和智能康养提供了坚实的支撑。通过边缘端、云端与前沿通信技术的深度融合,我国将在健康数据传输与智能医疗通信领域实现跨越式突破,形成自主可控的核心技术体系,并在国际竞争中占据领先地位。

1.3 人工智能基础算法与认知理论

人工智能的发展历程通常分为三个阶段:运算智能、感知智能和认知智能。早期阶段的人工智能主要依靠快速运算和大规模存储,当前大数据时代的人工智能以感知智能为核心,机器逐步具备了视觉、听觉、触觉等感知能力。而随着类脑科学和认知科学的持续发展,人工智能正迈向认知智能的全新阶段,其关键目标是让机器能够像人类一样理解、思考并在复杂环境下做出合理判断。认知智能不仅是人工智能技术演进的必然方向,也是未来实现自主智能系统和强人工智能的核心路径。

本方向的研究重点在于赋予机器更高层次的认知能力,使其能够在复杂、动态、多模态的场景中进行合理的推理、联想与决策。研究工作将围绕语义理解、联想推理、自主学习和跨模态认知展开,力图在提升现有算法的运算速度、存储效率和能耗优化的同时,构建基于人脑认知功能的创新性类脑计算框架。通过这一探索,人工智能将从“感知层面”的模仿走向“认知层面”的模拟,逐步实现从高效辅助向自主智能的跨越。

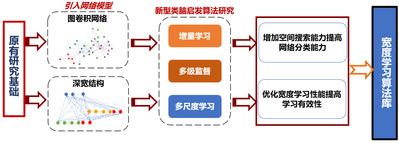

在算法层面,研究将首先聚焦于浅层网络与深度网络的结合,探索深宽融合的创新体系。传统的深度网络虽然在语音、图像和视频等规则结构数据中表现突出,但存在参数量大、过拟合和算力消耗高的问题;而宽度网络(BLS)虽具备快速生成特征的优势,却缺乏层次性。通过将二者有机融合,利用堆叠式和增量式训练方法,形成具备学习、记忆、推理和判断等多维度认知功能的深宽结合系统,不仅能在短时间内重建模型,还可模拟人脑不同区域间的纵向与横向连接机制,从而大幅提升算法的认知表达能力与建模效率。同时,研究将深入图卷积神经网络等新兴模型,突破传统卷积网络难以处理非欧几何拓扑数据的局限,使人工智能更好地模拟大脑复杂的组织结构和信息处理机制。

图 4. 深宽结合的创新性理论算法示意图

在脑启发式算法方面,研究将以人脑的信息处理与认知机制为启发,探索迁移学习、元学习、时序学习等新型算法范式。通过模拟大脑在不同时间、空间尺度上的神经元连接和联想机制,建立具备自适应、自主进化能力的类脑计算框架。这一框架不仅支持少量样本条件下的高效学习,还能动态增量地调整特征层与内部连接,从而实现多任务协同与横向迁移学习的能力。目标是推动机器在自主学习、推理决策和人机交互等方面逐渐接近人脑水平。

同时,本方向还将重点开展群智感知、群体智能与自主智能的理论与方法研究。通过整合大规模个体设备(如手机、可穿戴设备)的感知能力,研究群体智能的涌现机制、演化规律与协同方法,形成能够完成大规模复杂任务的群体智能体系。在此基础上,进一步探索自主智能的发展路径,推动零样本学习、对抗学习和无人自主系统等关键技术突破,为无人机、机器人编队和群体协作等复杂场景提供验证。

图 5. 新型认知系统类脑计算框架

本研究方向的意义不仅在于推动人工智能的算法创新与理论突破,更在于实现人工智能从“感知”到“认知”的跨越,显著提升机器在复杂任务中的自主性与适应性。其成果将广泛服务于智慧医疗、脑科学研究、智能制造、群体协同与国家安全等领域,为我国在认知智能和强人工智能的国际竞争中占据领先地位提供强有力的技术支撑。

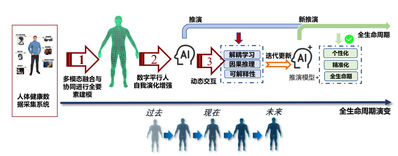

1.4 全生命周期数字平行人

随着经济的发展和人民生活水平的提高,社会对于生命健康和精神健康的关注度持续提升。然而,我国当前仍面临医疗资源紧缺与分布不均的矛盾,难以全面满足多层次的健康需求。在这种背景下,推动人工智能、大数据与医疗健康的深度融合,探索数字孪生技术在健康医疗中的创新应用,成为实现医疗数字化转型、提升公共健康服务能力的重要途径。本研究方向聚焦“全生命周期数字平行人”的构建与应用,即通过虚实结合的方式,建立覆盖个体全要素、全维度、全周期的数字映射模型,以推动精准医疗、预防医学和智慧健康管理的发展。

图 6.全生命周期数字平行人

研究的重点首先在于多模态数据的融合与协同。通过脑电、肌电、眼电等多模态生理信号的采集,结合视觉、听觉、触觉和功能电刺激等反馈方式,构建多模态融合系统与实验范式,实现丰富、快速且准确的交互命令。同时,针对复杂环境中数据噪声大、模态差异显著等难题,研究基于多视角学习与深度图网络的融合分析方法,并探索提升模型可解释性的手段,确保多模态健康数据能够被高效整合与利用。目标是为人体的虚拟建模提供更可靠的数据基础,为交互式应用提供更自然的体验。

其次,在人体全要素的虚实映射与推演方面,本方向将构建覆盖皮肤接触式、非接触式及植入式等多类传感器的健康数据采集体系,突破信息孤岛,实现生理数据、就医史、用药史等多源异构数据的互联互通。在此基础上,建立多维度、多时空尺度的高保真虚拟模型,保证数字平行人与现实人体的实时一致性。通过机器学习、深度异常检测与可视化分析,探索要素与疾病之间的关联和因果关系,形成可解释的知识库,并实现对疾病易被忽视的早期生理信号的快速捕捉与反馈,从而推动疾病预测、预后分析和健康干预的精准化。

最后,在数据-模型迭代交互与动态演化方面,本研究将推动数字平行人从初始原型向具备个体意义和动态进化能力的虚拟对象演变。通过解耦学习、因果推理和贝叶斯建模,对数字平行人与现实人体的差异进行校正和更新,使虚拟模型能够随着时间推移不断修正和完善。这样不仅能实现个性化和精准化的健康管理,还能通过虚实交互为医生和患者提供科学可靠的健康干预方案。

全生命周期数字平行人的研究意义重大。它不仅为个人提供覆盖全生命周期的个性化健康管理与医疗服务,更能在公共健康治理中发挥作用,助力国家医疗资源的优化配置。通过虚拟孪生与人工智能的结合,我国有望在智慧医疗新一代革新技术中占据领先地位,推动健康医疗服务向主动预防、精准干预和智能管理转型,为建设“健康中国”提供战略性技术支撑。

1.5 示范中心与应用场景

示范中心与应用场景建设是平台研究成果走向落地转化的重要环节。通过聚焦精神健康、成瘾与睡眠、个性化健康管理和养老助残四个典型方向,本研究旨在将前沿技术与现实需求深度结合,形成具有标杆效应的智慧健康应用体系,推动先进理论与技术在社会层面的全面推广。

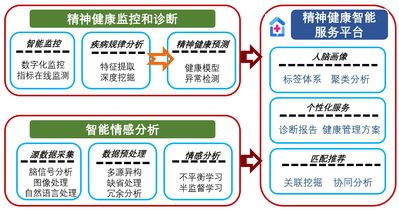

在情感与精神健康示范应用方面,研究重点是探索脑科学与人工智能结合的新模式,构建集诊断、监控与服务于一体的智能化平台。通过多模态传感器采集脑信号、行为与情感数据,结合深宽神经网络与分类模型,实现精神疾病的早期甄别,减少诊断中的主观性误差。在智能监控层面,重点开发疾病风险预测与趋势分析模型,利用深度学习方法挖掘潜在病因和早期症状,并建立分层健康评估与预警系统。在服务层面,研究将通过脑疾病关联挖掘和个性化推荐算法,构建精神健康服务平台,为医生提供诊断辅助,为用户生成个性化报告和管理方案,推动精神健康服务从“被动治疗”走向“主动干预”。其意义在于为精神疾病早诊早治提供新工具,提升社会整体心理健康水平。

图 7. 中心情感与精神健康研究方案

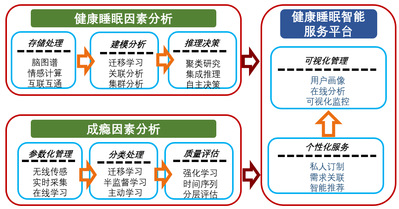

在成瘾与健康睡眠示范应用方面,研究目标是建立智能化的睡眠健康与脑科学服务体系。通过对脑电波、脑成像、行为与环境等多模态数据的采集与融合,重点分析影响睡眠质量的关键因素,并利用图神经网络与深宽学习算法建立健康睡眠因素关联模型。在智能监控层面,研究将实时采集和分析睡眠数据,构建精准的睡眠状态分类和分层评估系统;在智能服务层面,将通过个性化睡眠画像与可视化监控平台,为用户提供科学的睡眠改善建议。同时,针对毒品依赖者,研究将结合迁移学习与半监督学习算法,建立成瘾状态智能评估模型,为戒毒过程中的风险监控和复吸预防提供支撑。该方向的意义不仅在于提升全民睡眠健康水平,还在于为戒毒康复提供科学手段,助力公共安全与社会治理。

图 8. 中心成瘾与健康睡眠研究方案

在个性化平行人健康管理方面,研究重点是依托数字平行人服务平台,构建个人健康大数据库,实现医院、社区与个人的健康数据共享与协同。通过可穿戴设备实时采集生理状态与生活方式数据,并结合历史病史与环境信息,建立个性化的数字平行人虚拟模型。目标是在数据驱动下实现健康风险的实时预测与早期预警,辅助医生进行精准诊疗,同时通过用户与平行人的实时交互,不断迭代修正演化模型,保证健康管理的全面性与个性化。其意义在于推动“以病为中心”向“以人为中心”的转变,实现全生命周期的智慧健康管理。

在养老助残服务方面,研究将围绕老龄化社会的重大需求,发展基于柔性可穿戴传感器和多模态数据分析的智能化健康监护体系。重点是通过长时采集的脑电、心电、呼吸、皮肤电等数据,结合虚拟现实任务下的音视频行为信息,实现精神疾病的辅助诊断和慢性病的智能监测。与此同时,研究将搭建面向糖尿病、眼病及老年人健康监护的智慧健康服务平台,并与医疗机构和相关企业深度合作,推动养老助残技术的示范应用。其意义在于缓解医疗资源不足与人口老龄化带来的压力,为老年群体和残障人群提供高质量、普惠化的智慧健康服务。

综上所述,示范中心与应用场景不仅是技术成果转化的重要窗口,更是推动智慧医疗与社会健康服务深度融合的战略抓手。通过这一方向的研究与应用,我国有望在精神健康、睡眠健康、个性化健康管理和养老助残等领域形成一批可推广的创新模式,提升公共健康治理水平,推动健康中国战略目标的实现。

人才团队:

团队概况

健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心依托强大的人才队伍,已构建了一支高水平的科研团队,涵盖计算机科学、人工智能、脑科学、数据科学等多个学科领域。现有固定人员(包含研究人员、工程技术人员和管理人员)及技术支撑(流动)人员共计110余人,团队成员具有较高的学历和职称层次,其中博士及硕士学位的人员占比超过80%。

平台的科研骨干力量非常突出,团队中的14人次获得了国家级人才称号,包括国家杰出青年基金获得者、长江学者等顶尖人才,另有10人次获得省部级人才称号。这些高层次人才在平台的科研项目中发挥了至关重要的作用,他们不仅推动了技术创新,也为平台在重大科研项目中提供了强有力的支持。

团队结构合理,拥有较为完善的职称体系,包括一大批具有高级职称的研究人员和工程技术人员,确保了平台在各项科研工作中的稳定性和创新能力。同时,平台还积极吸引和培养年轻的学术骨干,为团队的持续发展提供了源源不断的创新动力。

中心主任

中心主任由陈俊龙教授担任。陈俊龙(C. L. Philip Chen)博士,华南理工大学讲席教授,博导,计算机科学与工程学院院长;欧洲科学院外籍院士,欧洲科学与艺术学院院士,中国自动化学会副理事长。海外高层次人才引进计划专家。曾任澳门大学科技学院讲席教授、科技学院院长,美国德州大学工学院终身教授、工学院副院长及电机计算机系主任。陈教授是IEEE Fellow,美国科学促进会AAAS Fellow,IAPR Fellow,我国自动化学会的Fellow,及香港工程师学会 Fellow。

陈教授现任IEEE Transactions on AI,IEEE Transactions on Fuzzy Systems等IEEE汇编期刊副编,曾任IEEE系统人机及智能学会(IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society (SMCS))期刊主编(IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2013-2019),及IEEE Transactions on Cybernetics期刊主编 (2020-2021),该学会国际总主席(President,2012-2013),及IEEE SMC学会 IEEE Fellow 的评审委员主席,常务理事及杰出演讲师。在IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica,曾任财务总监,学会副主席及学会总主席。陈教授在IEEE SMCS学会里创立六个技术委员会並担任主席(大系统工程,Enterprise Information Systems, Information Assurance, and Computational Cybernetics, Computational Psychophysiology, Biorobotics and Biomechatronics)。在IEEE开创了两个技术分会,并担任分会会长(美国中德州分会和澳门分会)。

陈教授在国际重要学术刊物上发表论文800余篇,其中500余篇在IEEE Transactions,多次获得最佳论文奖项,其中包括,在2018及2021年获得两次IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems的年度最佳论文,2019年获得IEEE International Conference in Systems, Man, and Cybernetics年会获得Franklin Taylor最佳论文奖等。目前,谷歌学术引用37000多次,Web of Science他人引用23000余次。目前同时有60篇文章被列在Web of Science 1% 的高引用,其中3篇在0.1%的高引用、获4项美国专利、及出版学术专著1部。陈教授在智能系统与控制,类脑智能,计算智能,数据科学的科研方向都有非常杰出的贡献。陈教授获IEEE学会颁发了5次杰出贡献奖,是美国工学技术教育认证会(ABET)的评审委员,也是我国计算机学科的教指委委员。澳门大学获得的工程学科及计算机工程的国际认证是陈教授对澳门工程教育的至高贡献。 2013年,他在国内建立了澳大珠海研究院,并担任院长(约80位研究员),四年之内研究院老师获得了30余项的国家基金委项目。 2016年他获得了母校—美国普度大学的杰出电机及计算机工程奖(Outstanding Electrical and Computer Engineering Award)。2018年获 IEEE系统人机控制论的最高学术奖--IEEE 诺伯特·维纳奖(Norbert Wiener Award)。2021年荣获IEEE Joseph G. Wohl终身成就奖(IEEE Joseph G. Wohl Outstanding Career Award),2021年获吴文俊人工智能杰出贡献奖,2018至2021年连续四年获得科睿唯安(Clarivate Analytics)“全球高被引科学家”的称号。

优秀青年人才

中心拥有一支高水平、基础扎实、结构合理的科学研究队伍,以教育部新(跨)世纪优秀人才、青年千人计划、广东省杰青等一批具有学科交叉优势的中青年教师为科研骨干,优势互补。

薛泉,二级教授,博士生导师,海外高层次引进人才(2011)、IEEE Fellow (2011)。现任华南理工大学电子与信息学院院长、微电子学院院长、广东省毫米波与太赫兹重点实验室主任,同时担任国家6G技术研发总体专家组成员(为华南地区高校唯一的成员),广东省通讯标准化技术委员会主任,兼任华为技术有限公司2012实验室天线首席科学家(2020起)。曾担任IEEE 微波理论与技术学会 (MTT-S) 行政委员会委员,现为IEEE MTT-S Fellow评审委员会委员;曾两次获邀担任国际著名大奖“京都奖”提名人。主要从事微波/毫米波/太赫兹电路、集成电路、天线与系统方向的研究工作。作为项目负责人承担国家重点研发计划项目、广东省重点领域研发计划、“珠江人才计划”引进创新创业团队、香港创新科技署重大项目、国家基金委项目、华为技术有限公司横向项目等20余项;发表SCI论文400余篇,Scopus总他引万余次,H-index 64。获授权中国专利20余项、美国专利近30项,其中5项专利已转让美国公司;获国家技术发明奖二等奖1项(排名第3)、广东省科学技术奖一等奖1项(排名第2)、IEEE天线与电波传播学会2017年H. A. Wheeler论文奖(每年仅1篇论文获奖,目前为中国科研团队唯一获奖)、2008年亚太微波会议最佳论文奖、2013年香港城市大学杰出研究奖(全校仅2名)、2016年香港城市大学首届校长特别奖等。

车文荃,教授、IEEE Fellow、广东省“毫米波与太赫兹”重点实验室副主任、中国电子学会电磁兼容分会副主任、IEEE MTT-S会议委员会副主席等;获得国家杰出青年科学基金、国防科学技术进步二等奖、国家教育成果二等奖、广东省珠江人才引进创新创业团队项目等。共发表SCI/EI论文300余篇,其中本领域国际著名期刊IEEE Trans.系列期刊论文80余篇,IEEE国际会议特邀报告20余次。谷歌引用 (google scholar) 5920次,H因子37,单篇论文最高引用598次。授权中国发明专利30余项。

陈敏,教授,博士生导师,IEEE Fellow,IET Fellow,谷歌学术引用超过3.95万次,H-index=94,获2018,2019,2020,2021及2022科瑞唯安全球高被引学者。在IEEE JSAC、IEEE TNNLS、Science、Nature Communications等国际权威期刊及知名学术会议上发表论文200余篇,授权国家发明专利20余项,出版专著与教材12本,获得IEEE通信学会Fred W. Ellersick Prize (2017),IEEE车载技术学会Jack Neubauer Memorial Award(2019),以及IEEE ComSoc亚太地区的最佳论文奖(2022)。长期担任5G/6G、医疗AI、移动云计算和通信网络等领域多个国际期刊的客座编辑。

陈伟能,教授、博士生导师,国家优秀青年科学基金获得者、广东省自然科学杰出青年基金获得者、首批“广东特支计划”科技创新青年拔尖人才、广州市珠江科技新星、英国皇家学会Newton Fund基金获得者。主要研究方向为:计算智能,进化计算算法与应用。

张通博士,现任华南理工大学计算机科学与工程学院副院长,教授,博士生导师,国家优秀青年科学基金和广东省杰出青年基金获得者,入选2024年全球前2%顶尖科学家榜单。主要从事情感计算和大模型等人工智能基础及相关应用研究,主持国家自然科学基金、广东省自然科学基金和与企业合作项目20余项,发表学术文章170余篇,其中高被引论文10篇,申请专利100余项,其中,PCT专利2项,授权专利31项。担任JCR一区期刊IEEE Transactions on Affective Computing,IEEE Transactions on Computational Social Systems和Journal of Intelligent Manufacturing的期刊副主编。担任中国自动化学会计算社会与社会智能专委会副主任,青年工作委员会副秘书长;担任健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心副主任,广东省智算模型与智能认知重点实验室副主任。曾获广东省科技进步一等奖,第十届“吴文俊人工智能优秀青年奖”,ACM广州新星奖及IEEE SMC学会Franklin V. Taylor最佳论文奖。曾指导学生获全国互联网+大赛总决赛国家金奖2项。

中心还聘用徐雪妙教授、刘发贵教授、李斌教授、杨辰光教授、黄翰教授、毛爱华教授、林伟伟教授、聂勇伟副教授、汪秀敏副教授等在内的优秀科学研究人员、技术支撑人员和管理人员。依托单位华南理工大学高度重视中心建设工作,成立了中心建设管理领导小组,全面推进中心建设发展。此外,中心配备有专职科研助理、财务助理。

总体来看,中心已经形成了一支规模宏大、结构合理、学科交叉、国际化程度高的人才队伍,现有固定人员与技术支撑人员共110余人,其中骨干研究与技术人员中有14人次入选国家级人才计划,10人次获得省部级人才称号。团队内部涵盖教授、研究员、副教授、博士后和青年学者等不同层次,博士学历人员比例高,科研与工程技术力量雄厚。

在核心学术带头人和中青年骨干的引领下,平台重视人才梯队建设与可持续发展,积极引进国内外一流科技领军人才,培育具有“医-工”交叉背景的复合型研究生人才,逐步形成了年龄结构合理、专业分布广泛的高水平研究团队。同时,中心通过灵活的“固定+流动、长聘+预聘、专职+兼职”机制,吸纳国内外高校、科研院所和企业的优秀科研力量,建立了高效协同的人才流动机制。

依托单位华南理工大学对中心建设给予高度重视,设立了中心建设管理领导小组,全面统筹管理与发展;同时,中心设有专职科研助理、财务助理和工程技术人员,保障科研与管理工作的高效运行。通过完善的人才培养体系、考核机制和激励措施,平台着力营造开放、协作、创新的人才生态,不断夯实健康智能感知与数字平行人领域的学科优势,确保团队在基础研究、应用研究与成果转化方面持续产出高水平成果,真正打造成为国际一流的人才高地和创新中心。

科研项目

作为国内领先的科技创新平台,健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心以推动前沿技术和重大科研突破为核心使命,积极承担各类国家级、省部级重大科研项目。目前,平台已成功承担超过20项重大科研项目,总经费超过2千元人民币。通过这些项目,平台在多个领域取得了显著的科研进展,尤其在智能制造、人工智能、计算脑科学等高技术领域,具有强大的学科优势和技术积累。

以下是平台承接的部分具有代表性的科研项目:

1. 国家重点研发计划项目名称:柔性系统非确定性制造大数据理论与方法研究该项目旨在解决柔性系统中制造过程中的非确定性问题,探索大数据与先进制造技术的深度融合,推动智能制造领域的核心技术创新,服务于我国制造业的高质量发展。

2. 国家重点研发计划项目名称:融合C波段与毫米波的射频芯片技术该项目聚焦射频芯片技术的前沿,融合C波段与毫米波技术,开展深度研究,突破高频率、大带宽射频芯片设计的关键技术,推动通信、雷达和电子对抗等领域的重大应用。

3. 科技部科技创新2030新一代人工智能项目项目名称:群智涌现机理与演化计算方法项目研究群体智能和涌现现象的本质,探索演化计算方法在智能系统中的应用,通过计算模型研究群体行为和大规模复杂系统的动态演化,推动人工智能理论与技术的创新发展。

4. 国家自然科学基金-优秀青年项目项目名称:粒子群优化算法该项目聚焦粒子群优化算法的基础研究与优化应用,探索多目标优化与高维复杂问题求解的新方法,为智能计算和数据分析提供新的解决方案。

5. 国家重点研发计划变革型技术关键科学问题重点专项子课题项目名称:基于心理生理多模态信息的抑郁障碍早期识别与干预方法该课题探索心理生理多模态信息在抑郁症早期识别与干预中的应用,通过结合脑电、心电、眼动等多种生理信号,开发新的抑郁症诊断和干预手段,推动智能医学和精神健康技术的发展。

6. “珠江人才计划”引进创新创业团队团队名称:计算脑科学与情感智能团队该团队专注于计算脑科学与情感智能领域的基础研究与技术创新,推动大脑信息处理机制与情感智能技术的融合,为人工智能在医学、教育、娱乐等领域的深度应用提供技术支持。

这些项目不仅代表了平台在多个领域的技术创新与科研突破,也体现了平台在国家科技战略布局中的重要地位。平台通过这些科研项目的实施,不断推动技术的前沿发展,进一步提升了平台的科研实力和国际影响力。

科研成果:

健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心自成立以来,依托深厚的科研积淀和技术创新能力,在学术论文、专利授权和科研奖励方面取得了显著的成果。通过承担重大科研项目并与国际顶尖科研机构和企业合作,平台已在多个领域取得突破性进展,为国内外科技创新做出了重要贡献。以下是平台的主要科技成果:

平台在国际重要学术刊物上发表了超过1500篇学术论文,其中SCI收录文章超过1100篇,700余篇文章在IEEE Transactions系列期刊上发表,标志着平台在学术研究方面的卓越成就。这些论文涉及人工智能、情感计算、脑科学等多个前沿领域,深刻推动了相关学科的发展。平台多次获得最佳论文奖,同时有80余篇文章被列为Web of Science 1%高被引论文,体现了平台在学术界的广泛影响力和领先地位。

部分代表性论文如下:

1. Shuzhen Li, Tong Zhang, Bianna Chen, CL Philip Chen, MIA-Net: Multi-Modal Interactive Attention Network for Multi-Modal Affective Analysis, in IEEE Transactions on Affective Computing, vol. 14, no. 4, pp. 2796-2809, 1 Oct.-Dec. 2023.

2. Xinrong Gong; C. L. Philip Chen; Bin Hu; Tong Zhang, CiABL: Completeness-induced Adaptative Broad Learning for Cross-Subject Emotion Recognition with EEG and Eye Movement Signals, in IEEE Transactions on Affective Computing, doi: 10.1109/TAFFC.2024.3392791

3. Shuzhen Li; Tong Zhang; C. L. Philip Chen, SIA-Net: Sparse Interactive Attention Network for Multimodal Emotion Recognition, in IEEE Transactions on Computational Social Systems, doi: 10.1109/TCSS.2024.3409715.

4. Bingxiu Liu, Jifeng Guo, CL Philip Chen, Xia Wu, Tong Zhang, Fine-grained Interpretability for EEG Emotion Recognition: Concat-aided Grad-CAM and Systematic Brain Functional Network, in IEEE Transactions on Affective Computing, vol. 15, no. 2, pp. 671-684, April-June 2024, doi: 10.1109/TAFFC.2023.3288885.

5. Tong Zhang, Xuehan Wang, Xiangmin Xu, CL Philip Chen, GCB-Net: Graph Convolutional Broad Network and Its Application in Emotion Recognition, in IEEE Transactions on Affective Computing, vol. 13, no. 1, pp. 379-388, 1 Jan.-March 2022.(SCI)

6. Qilin Li, Tong Zhang, C. L. Philip Chen, Ke Yi, Long Chen, Residual GCB-Net: Residual Graph Convolutional Broad Network on Emotion Recognition, in IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, 2022, doi: 10.1109/TCDS.2022.3147839.

7. Hongbo Gao, Juping Zhu, Tong Zhang, Guotao Xie, Zhen Kan, Zhengyuan Hao, Kang Liu, Situational Assessment for Intelligent Vehicles Based on Stochastic Model and Gaussian Distributions in Typical Traffic Scenarios, in IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems,vol. 52, no. 3, pp. 1426-1436, March 2022, DOI: 10.1109/TSMC.2020.3019512.

8. Xinrong Gong, Tong Zhang, C. L. Philip Chen and Zhulin Liu,, Research Review for Broad Learning System: Algorithms, Theory, and Applications, in IEEE Transactions on Cybernetics,vol. 52, no. 9, pp. 8922-8950, Sept. 2022.

9. Tong Zhang, Yuan Zong, Wenming Zheng, C. L. Philip Chen, Xiaopeng Hong, Chuangao Tang, Zhen Cui, Guoying Zhao; Cross-Database Micro-Expression Recognition: A Benchmark, in IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 34, no. 2, pp. 544-559, 1 Feb. 2022.(SCI)

10. H. Huang, T. Zhang, C. Yang and C. L. P. Chen, Motor Learning and Generalization Using Broad Learning Adaptive Neural Control, in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 67, no. 10, pp. 8608-8617, Oct. 2020.

11. Zongyan Zhang; C. L. Philip Chen; Haohan Weng; Tong Zhang, Self-Prompt Guided Image Outpainting Model for Captions Absence in Social Scenes, in IEEE Transactions on Computational Social Systems, doi: 10.1109/TCSS.2025.3547421.

12. Y. He, C. L. P. Chen, B. Chen and T. Zhang, Enhancing Generalized EEG Classification with Decomposed Statistics-diverse Feature Augmentation, ICASSP 2025 - 2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Hyderabad, India, 2025, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICASSP49660.2025.10887610.

13. Zihua Xu; C. L. Philip Chen; Tong Zhang, TFAGL: A Novel Agent Graph Learning Method Using Time-Frequency EEG For Major Depressive Disorder Detection, in IEEE Transactions on Affective Computing, doi: 10.1109/TAFFC.2025.3527459.

14. Yikai Li; C. L. Philip Chen; Tong Zhang, Co-Training Broad Siamese-Like Network for Coupled-View Semi-Supervised Learning, in IEEE Transactions on Cybernetics, doi: 10.1109/TCYB.2025.3531441.

15. Jiaxin Guo, C. L. Philip Chen, Shuzhen Li, and Tong Zhang. Deuce: Dual-diversity Enhancement and Uncertainty-awareness for Cold-start Active Learning. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 12:1736–1754, 2024.

健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心注重科技创新与知识产权的保护,目前已申请200余项专利,涵盖了人工智能、情感计算、脑电信号处理、智能穿戴设备等多个领域。这些专利的授权不仅推动了平台在技术创新中的领先地位,也为相关产业的发展提供了技术保障和应用解决方案。

部分代表性专利如下:

1. 陈变娜,张通,晋建秀,陈俊龙,基于归一化互信息的多模态融合方法、装置、介质及设备;202010156708.1, 2020- 3-9,授权日期:2023.3.21,授权号:CN111461176B

2. 李逸楷,张通,陈俊龙. 堆叠宽度学习系统的边缘计算方法、装置、介质和设备,CN202110630388.3,2021-06-07,授权日期:2023.4.7,授权号:CN113379779B

3. 陈俊龙,叶梦晴,张通. 基于双空间自适应融合的脑电情感识别方法、介质及设备. 申请号:CN202211161210.X,2022-09-23,授权日期:2023.4.7,授权号:CN115238835B

4. 康雪艳,晋建秀,张通,陈俊龙,刘竹琳. 基于多核宽度学习脑电情绪分类方法、装置、介质及设备,202110290152X, 2021-03-18,授权日期:2023.3.21,授权号:CN113011493B

5. 张通,贾雪,胡斌,徐向民,陈俊龙,基于生物反馈的精神状态干预与调节系统及其工作方法,201811431066.0,2018-11-28,发明专利,授权日期:2020.10.12,授权号:CN109620257A

6. 张通,贾雪,陈俊龙,胡斌,徐向民,一种头部可穿戴设备,201821979383.1,2018-11-28,实用新型专利,授权日期:2020-1-14,授权号:CN209932734U

7. 徐向民,黄烨霖,张通,一种便携式的人体头部多生理参数采集装置,201720449297.9,2017-04-26,实用新型专利,授权日期:2018.6.19,授权号CN 207506574U

8. 张通,贾雪,一种可进行精神状态调节的智能脑波音乐可穿戴设备,201911179114.6,2019-11-27,发明专利,授权日期:2021-07-16,授权号:CN110947076B,

9. 张通,康雪艳,高庆春,陈俊龙,廖丽,曾宪凡,李学龙,周洁,黄如训,李现亮,傅贤,刘红英,周振威,方积乾,黄灿,洪华,一种根据最佳血压目标值调节血压的系统,202010448175.4,2020年5月25,授权日期:2021.8.10,授权号:CN111631700B

10. 张通;吴梦琪;王锦炫;陈俊龙, 基于头部可穿戴设备感知的情感识别方法、介质及设备, 2024102237477, 2024-02-29,授权日期:2024-06-21,授权号:CN117809354

11. 张通,叶汉云,陈俊龙. 自适应注意力机制的表情识别模型生成方法、介质及设备,CN202210298795.3,2022-03-24,授权日期:2024-08-6,授权号:CN114863508

12. 张通;邓忠易;陈俊龙, 面向客服场景的生成匹配式大模型构建方法、介质及设备, 2023117601974, 2023-12-20,授权日期:2024-08-27,授权号:CN117709969

这些专利的获得巩固了平台在智能硬件、脑科学与情感识别等领域的技术领导地位,并为推动技术商业化和市场化提供了坚实的支撑。

健康智能感知与数字平行人教育部工程研究中心在多年的科研创新中,屡获国内外权威奖项,充分体现了平台的科研实力和社会影响力。平台的科研团队曾获得吴文俊人工智能奖4次,IEEE系统科学最高荣誉——维纳奖1次,广东省科技进步一等奖4次、二等奖3次,并获得中国图象图形学学会科技进步二等奖1次。这些奖项不仅是对平台团队辛勤耕耘的高度认可,也表明平台在推动计算机科学与技术创新方面的卓越贡献。

平台的科研成果涵盖多个技术前沿领域,推动了人工智能、情感计算、智能硬件等领域的技术发展,促进了科技成果的转化和应用,为社会经济发展和行业升级做出了重要贡献。

平台建设与合作:

在场地建设方面,工程中心目前拥有约4000平方米的实验与办公场地,坐落于华南理工大学大学城校区计算机与工程学院内,能够充分满足中心当前的运行与科研需求。为支持未来发展,中心计划在广州国际校区新增2000平方米场地,专门用于开展智能基础算法、关键技术攻关及示范应用研究,从而形成跨校区的协同研发布局。中心将致力于优化场地资源分配,实施动态管理,以提升空间利用效率。

在经费保障层面,中心获得了华南理工大学与社会资源的双重稳定支持。目前已拥有研究经费3000万元,用于各项基础建设与科研活动。在建设期内,学校将持续投入,同时中心将通过政策扶持、企业合作等多种渠道整合社会资源,预计新增投资约1000万元。这些资金将有力保障中心的基础设施建设、日常运行、科学研究和人才引进等工作,为核心任务的顺利推进提供坚实支撑。

在仪器设备配置上,中心投入力度巨大,计划用于设备采购的经费不低于2000万元。现已配备大量先进设备,构成了强大的硬件支撑能力,主要包括分布式高性能服务器集群、多种型号的脑电采集设备(如无线干电极脑电EEG系统)、智能心理问诊设备以及多模态数据采集器等,为相关前沿研究的开展提供了可靠保障。尤为突出的是,中心接入了鹏城实验室广州基地提供的高达20P的AI算力资源,该算力基于华为昇腾910系列芯片,具备卓越的数据处理能力。所有设备由中心统一自主管理、统筹调度,确保了资源的高效共享与利用。

合作交流:

在科研项目合作方面,工程中心依托自身平台优势,积极承担并开展了多项重大科技研发与产业化项目。在2023至2024年度,中心团队新承担了共计8项科研开发任务,这些项目有力推动了核心技术从研究向实际应用的转化。

在产学研合作层面,中心始终坚持开放协作、互利共赢的原则,与国内外信息领域的科技企业及相关单位建立了长期且深入的合作关系。通过向行业内企业提供多项技术研发合作服务,中心将前沿研究成果应用于产业实践,直接为合作企业的技术进步与发展贡献了力量。

在合作战略与成效上,中心秉持可持续发展的理念,以“以我为主”、符合自身中长期发展战略为前提开展所有合作交流活动。这种注重长远效益和共同进步的务实合作模式,在实践中被证明能够有效促进合作各方的协同发展与整体提升,形成了良性的产学研互动生态。

人才培养:

在人才引进与团队建设方面,工程中心制定了系统的高层次人才引进与培养计划。该计划重点面向智能感知技术、智能信息传输技术及人工智能基础理论等核心领域,旨在遴选和聘任具有国际领先水平的学术带头人及优秀学术骨干。通过这一举措,中心成功构建了一支结构稳定、富有创新活力的科研团队。

在中青年骨干培养与历练方面,中心高度重视中青年学术人才的成长,积极为他们创造发展机遇。通过鼓励和支持他们承担国家科技创新重大专项、国家重点研发计划等国家级及省部级重大科研项目,使他们在高水平的科研实践中得到充分锻炼,快速成长并跻身国内外学术前沿。目前,中心的中青年科研人员已在智能感知、智能传输、类脑智能等多个研究方向承担重要课题,成长为学术与技术领域的骨干力量,取得了显著成绩,例如张通教授于2024年荣获广东省人工智能产业协会自然科学奖一等奖。

在后备人才培养与团队结构优化方面,中心持续加强中青年专业技术人才的培养,并注重吸引和培育工程经验丰富、基础扎实的硕士和博士研究生。这一努力打造了一支从资深专家到青年研究生、结构合理且人员稳定的高水平研发梯队。中心为不同层次的人才提供了优越的研发环境和坚实的技术支撑,确保了人才培养体系的可持续性,为平台的长期发展储备了充足的后备力量。

服务地方,开放共享:

工程中心紧密围绕地方需求,通过技术转化与协同创新,为区域经济和产业发展提供了有力支撑。在服务地方经济方面,中心的技术成果在粤港澳大湾区及国内其他地区实现广泛应用,直接创造显著经济效益。例如,研发的多模态睡眠健康智能评估系统、数字平行人心理健康交互系统等在广东、湖南等地的医院和社区投入应用。

在技术支持与服务方面,工程中心致力于将前沿技术下沉至基层,提升区域公共服务能力。中心联合广州医科大学附属第一医院、湘雅二院等地方顶尖医疗机构,建立联合实验室和示范中心,将经过临床验证的智能诊疗系统向区域精神卫生中心和基层医疗机构辐射。通过部署便携式脑电采集设备、云端分析平台以及数字人终端,显著提升了基层单位的心理与精神疾病筛查、诊断效率,降低了服务成本。

联系方式:

中 心负责人:陈俊龙

联 系 人:张通

电 子 邮 件:tony@scut.edu.cn

通 讯 地 址:广州番禺大学城外环东路382号华南理工大学计算机科学与工程学院B3栋

邮 政 编 码:510006