科研动态

- 孔宪教授课题组本科生独立工作发表在Mol. Syst. Des. Eng.:电荷监督的等变架构实现数据高效的分子性质预测 02-04

- 华南理工大学孔宪教授团队 《Small》:不对称表面电荷修饰调控受限聚合物电解质中的溶剂化结构和离子电导率 01-28

- 华南理工王宇团队JACS: AI赋能确立“催组装三要素”新原理,开辟手性材料智能创制新范式 12-25

- 华南理工王辉副教授 Nature Communications :靶向线粒体的自发光氟化高分子纳米粒动脉粥样硬化治疗! 11-10

- 华南理工孔宪教授 AFM:PEO基聚合物电解质中氟化模式对溶剂化和离子传输性质的调控 11-10

- 华南理工科研人员合作成果,在Nature发表! 11-03

近日,华南理工大学前沿软物质学院Satoshi Aya(谢晓晨)、黄明俊研究团队在铁电液晶领域取得了重大突破:在多种不同化学结构的铁电液晶材料中发现了一类新奇并普遍存在的电极化拓扑结构,探究了其在电场下的有趣动力学过程;深度解析了其中电极化相互作用与液晶弹性的耦合,通过理论解析和数值模拟阐明了该极性环状拓扑的产生机制和电场效应。这一发现首次证明了液态铁电材料中电极化结构的独特性、可重构性及可设计性,突破了传统铁电结晶材料中电极化结构的局限性,拓展了人们对铁电物理的认识,也为未来超快/超低电场响应的电极化拓扑图案化应用及液晶光电器件开发等提供了新的可能性。

具体而言,团队通过在铁电向列相(Ferroelectric Nematic, NF)液晶中加入少量手性剂成功制备了螺旋铁电向列相(Helielectric Nematic, HN*)液滴并首次发现了普遍存在的周期性多畴区电极化环状拓扑结构;利用拓展形式的Oseen-Frank理论模型,阐明了形成环状拓扑畴区结构的关键驱动力是挠曲电相互作用。本项研究成果于3月18日以“Flexoelectricity-driven toroidal polar topology in liquid-matter helielectrics”为题发表在《Nature Physics》上。

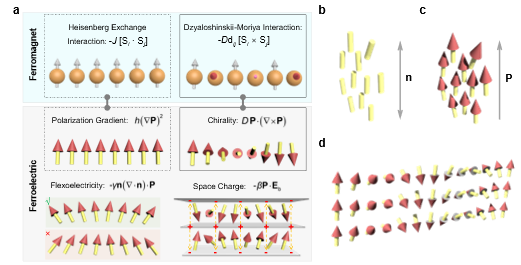

作为铁磁材料的一类电极化对应物,HN*相液晶材料是一种具有特殊性质的材料,其分子不仅具有良好的流动性,还呈现出宏观的极化取向,并在空间中形成螺旋排列的手性结构。这种独特的结构使得HN*相液晶在研究中展现出多种相互作用,包括向列相弹性、极性以及手性等(图1)。

图 1. 铁电态与铁磁态类比

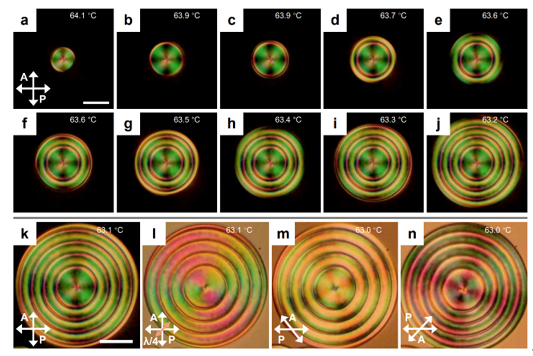

图 2. 电极化环状拓扑结构的偏光显微图像(PLM)

在降温过程中,作者在偏光显微镜下观察到了HN*液滴的极化环状拓扑从Iso相背景中逐渐生长的过程。发现当液滴的生长超过一定临界尺寸时,在Iso相和HN*液滴之间会自发形成一圈缺陷壁,该畴壁会将两侧的极化畴区分隔开来。如果保持恒定的降温速率,HN*液滴将持续这种生长-分隔-生长的模式,并最终自发组装成周期性的环状多畴结构(图2a-j)。通过旋转偏振片和四分之一波片,根据干涉色的变化可以初步判断HN*液滴中液晶分子的整体取向大致为放射状(图2k-n)。

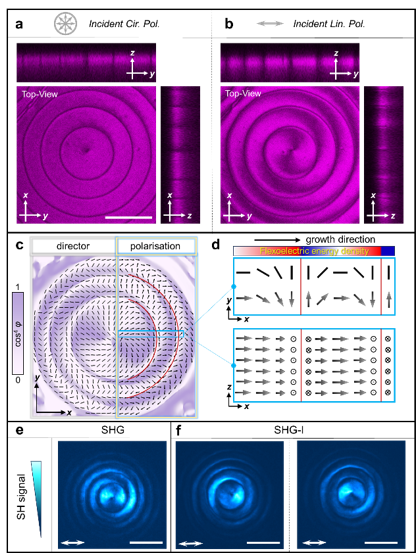

图3. 线性和非线性光学显微下观察到的电极化环状拓扑结构

研究者们进一步发现,液滴中的缺陷壁在圆偏振和线偏振激光条件下的荧光共聚焦图像均呈现为尖锐的黑色畴壁(图3a-b),这表明液滴两侧的液晶取向分布存在着不连续性。然而,通过对荧光强度所拟合的液晶指向矢场(无区分分子“头尾”)的研究发现,其在液滴各处呈现出良好的连续性(见图3c左),这暗示液晶极化取向的不连续性才是导致HN*液滴畴壁形成的关键。为验证这一观点,研究者们首先利用二次谐波显微(SHG)成像技术证明了HN*液滴的拓扑结构具有极性。随后,借助二次谐波干涉显微(SHG-I)技术,确定了极性液晶分子的“头尾”,并在液滴的畴壁两侧附近观察到了二次谐波信号的明暗区分。这表明畴壁两侧的极化取向方向存在接近π的差异,从而确认了极化取向的不连续性翻转行为。因此,HN*液滴的极化拓扑场得以完全重构(图3c右)。

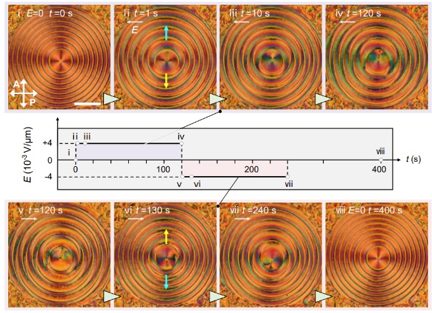

图 4. 直流电场下电极化环状拓扑结构的演变

为了深入探索HN*液滴在电场中的重新取向行为,研究者们对这种拓扑织构施加了面内直流电场。当电场E超过~10-4 V μm-1的超低幅值时,电极化环状拓扑结构的极化场开始响应电场,并跟随电场方向重新取向。如图4所示,当电场强度E的幅值增大到10-3 V μm-1数量级时,可以明显观察到电极化环状拓扑的极化场变形。有趣的是,电极化环状拓扑极化场对于面内直流电场的响应并不仅仅是简单的面内旋转,而是取决于极化场和电场之间的角度而经历面内或面外旋转。数值模拟工作表明,体系的退极化效应主导了HN*液滴极化场在外电场中的取向行为。

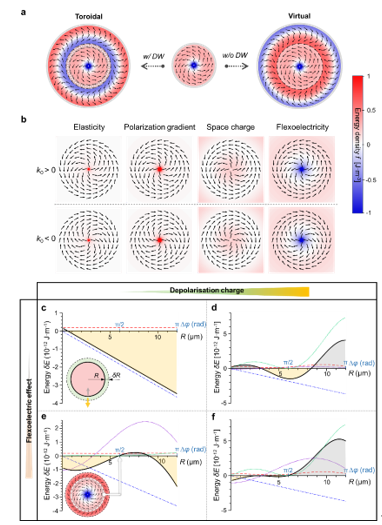

图5. 挠曲电效应驱动稳定的电极化环状拓扑结构

通过深入的理论分析和精细的实验观察,发现HN*液滴中多畴电极化环状拓扑的形成是多种极性相互作用共同作用的结果。这些相互作用包括极化梯度、挠曲电和空间电荷等,它们共同影响着HN*液滴中极化矢量的分布和取向(图5)。在实验过程中,研究团队观察到当实验温度降低至液晶HN*态的温度区间时,受朗道能的驱动,HN*液滴开始形成并逐渐长大。在这一过程中,挠曲电效应起到了关键的调控作用。随着液滴的生长,其极化矢量在挠曲电效应的影响下连续翻转。然而,当液滴生长到一定程度时,即极化矢量与液滴边界相切时,挠曲电自由能达到最大值,阻碍了液滴的进一步增长。此时,体系通过形成具有缺陷属性的畴壁来分隔现有的畴区,以降低挠曲电自由能。在空间电荷的影响下,畴壁另一侧的极化矢量取向发生π相位的翻转,使得系统的挠曲电能回到较低状态。此时液滴得以重新开始生长,直到极化矢量再次旋转π个相位后停止。经过这一过程的不断重复导致了实验上观察到的多畴区电极化环状拓扑的自发形成。

该研究不仅深化了我们对铁电液晶中拓扑结构形成的理解,还为开发新型铁电光电子器件提供了理论指导和实验基础。特别是在超低电场诱导下,环形极化畴区独特的收缩/膨胀动态切换特性,为可设计和可切换的液态铁电光电子器件的开发提供了新的可能性。未来,该研究团队将继续深入探索HN*液滴中多畴电极化环状拓扑的更多性质和应用,以期在铁电材料领域取得更多创新性成果。这一研究成果的发布,无疑为铁电液晶的研究和应用开辟了新的道路,也为极性软物质领域的发展注入了新的活力。

文章信息:Jidan Yang1†, Yu Zou1†, Jinxing Li1, Mingjun Huang1,2*, Satoshi Aya1,2*

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41567-024-02439-7

https://rdcu.be/dBByT

通讯作者简介:

Satoshi Aya (谢晓晨)教授

本文通讯作者,2015年于日本理化学研究所(RIKEN)开展博士后研究,2019年入职华南理工大学前沿软物质学院;师从世界著名的固体物理/液晶物理专家Hideo Takezoe,目前主要研究方向专注于液晶、铁电体及胶体等软物质的前沿基础物理问题、以及其功能应用开发和非线性光学等方面。多次受邀在国际及国内学术会议上做邀请报告。在Nat. Phys., Phy. Rev. Lett.等期刊发表SCI论文70余篇。主持国家自然科学基金项目3项(包括“外国优秀青年学者研究基金”1项);作为课题负责人负责科技部国家重点研发计划1项,入选广东省“珠江人才计划青年拔尖人才”。

黄明俊教授

本文通讯作者,2015年获得美国阿克伦大学高分子科学系博士学位,2016年于麻省理工学院化学系从事博士后研究,2019年入职华南理工大学前沿软物质学院。目前致力于液晶、聚合物等软物质功能材料的合成设计、物理结构及其性能研究,重点探究显示、通信、储能等领域有趣的科学问题或实际应用问题,在Science,Nat. Chem.,Nat. Phys.等各类期刊发表论文100余篇。入选了广东省“珠江人才计划青年拔尖人才”、“Polymer Chemistry”期刊新锐科学家、“广东省青年五四奖章”及《麻省理工科技评论》亚太区“35岁以下科技创新35人”。