科研动态

- 孔宪教授课题组本科生独立工作发表在Mol. Syst. Des. Eng.:电荷监督的等变架构实现数据高效的分子性质预测 02-04

- 华南理工大学孔宪教授团队 《Small》:不对称表面电荷修饰调控受限聚合物电解质中的溶剂化结构和离子电导率 01-28

- 华南理工王宇团队JACS: AI赋能确立“催组装三要素”新原理,开辟手性材料智能创制新范式 12-25

- 华南理工王辉副教授 Nature Communications :靶向线粒体的自发光氟化高分子纳米粒动脉粥样硬化治疗! 11-10

- 华南理工孔宪教授 AFM:PEO基聚合物电解质中氟化模式对溶剂化和离子传输性质的调控 11-10

- 华南理工科研人员合作成果,在Nature发表! 11-03

金属有机框架(MOFs)因其可调控的孔道结构和优异的荧光性能,在化学传感领域备受关注。荧光 MOFs(LMOFs)已广泛应用于重金属、农药和有机污染物的检测,具备高灵敏度、优异选择性、成本低等优势。然而,实现 LMOFs 在复杂体系中的精准定量分析,仍是推动其实用化应用的关键挑战。

近日,华南理工大学前沿软物质学院/电子显微中心王宇教授课题组成功构建了一种双 AIE 配体协同增强的 MOF 传感器(AIE-MOF),并结合计算机视觉技术,实现了超高灵敏度的可视化定量农药检测。该 MOF 具有独特的三维框架结构,两种不同 AIE 配体的协同作用赋予其精确的孔道尺寸,并通过能量转移效应显著提升荧光性能。同时,其动态配位环境增强了与目标分子的特异性作用,使其对氯硝胺(DCN)的检测限达到 ppb 级,展现出卓越的灵敏度、选择性及抗干扰能力。机理研究表明,DCN 与 MOF 之间存在强相互作用,DFT 计算进一步揭示了 PET 机制在荧光猝灭过程中的主导作用。在模拟实际样品的检测中,该体系可直接应用于水果和土壤中的农药残留现场检测,实现肉眼可视化识别,并借助计算机视觉实现高精度定量分析。

本研究不仅为 LMOF 传感器的实用化应用提供了可靠策略,同时也展示了 AIE-MOF 结合计算机视觉技术在快速现场检测中的巨大潜力。相关成果以“Synergistic Aggregation‐Induced Emissive Linkers in Metal‐OrganicFrameworks for Ultrasensitive and Quantitative Visual Sensing”为题,发表在国际知名期刊《JACS Au》。前沿软物质学院 2021 级本科生常文馨、博士研究生姜岩松、博士后李之豪为论文共同第一作者。

协同 AIE-MOF 的合成、结构及 DCN 荧光检测

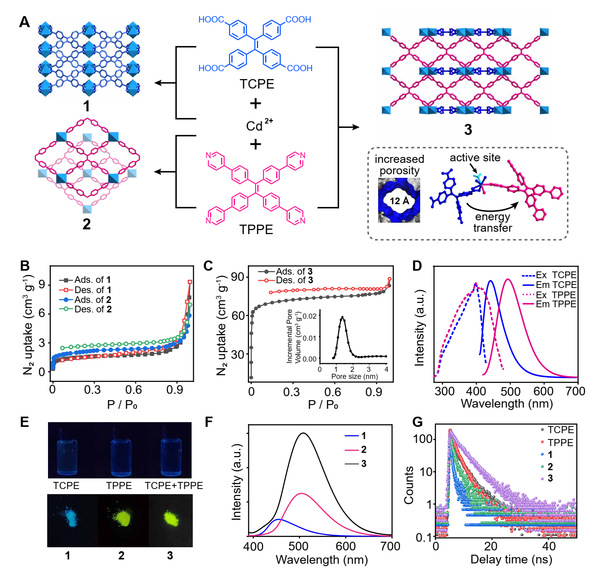

本研究通过将两种不同的 TPE 配体协同组装到 MOF 中,成功制备了具有双 AIE 效应的 MOF(AIE-MOF)。相比单一 AIE 配体的 MOF,AIE-MOF 具有更优异的荧光性能和更精准的孔道调控能力。所得 MOF 具有 1.3 nm 的孔道尺寸,可精准容纳 DCN 分子,同时其配体间的能量共振转移效应显著增强了荧光发射,并提高了量子效率。

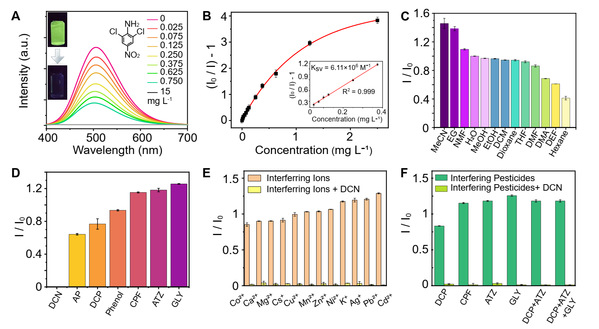

在 DCN 存在时,AIE-MOF 的荧光迅速猝灭,且在 DCN 浓度达到 15 mg/L 时完全熄灭。经计算,检测限低至 123 ppb,在已报道的荧光传感器中处于领先水平,仅次于 HPLC 和 GC-MS,但响应速度大幅提升,仅需 1 s。此外,AIE-MOF 对 DCN 具有优异的抗干扰能力,在多种常见溶剂、农药分子、金属离子等复杂环境中依然保持高效检测性能。

图1 协同AIE配体MOF的合成和表征

图2 协同AIE-MOF对DCN的荧光检测和抗干扰能力测试

荧光猝灭机理研究

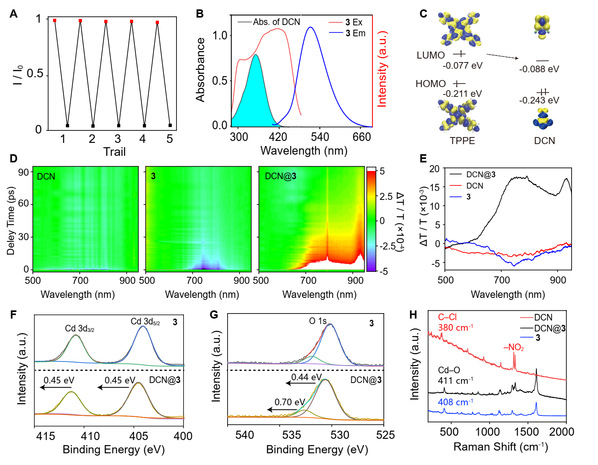

为了探究 MOF 体系对 DCN 高灵敏度识别的机制,研究团队开展了详细的光谱学与计算研究。XPS 和拉曼光谱表明,DCN 与 MOF 之间存在显著的相互作用。瞬态吸收光谱(TAS)测试进一步证实,在 400 nm 激光激发下,DCN@MOF 体系表现出强激发态吸收,表明 MOF 向 DCN 发生了光电子转移(PET)。DFT 计算结果显示,MOF 中 TPPE 配体的最低未占分子轨道(LUMO)与 DCN 的 LUMO 处于有利对齐状态,从而促进 PET 过程,最终导致荧光高效猝灭。

图3 MOF荧光猝灭机理研究

模拟实际体系的可视化定量检测

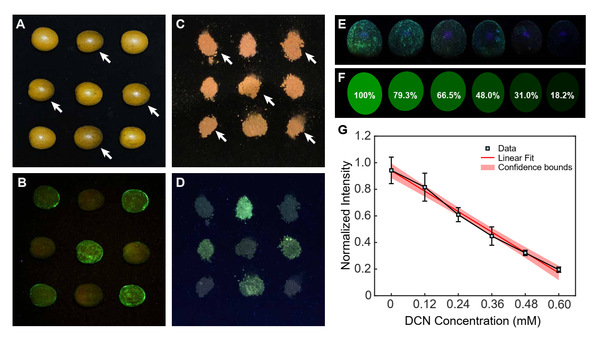

为验证 MOF 在实际应用中的潜力,研究团队采用该材料对水果表面及土壤中的 DCN 残留进行了现场检测。实验中,先将 DCN 农药溶液喷洒于黄皮果实表面,然后利用 MOF 进行检测。在日光下,清洁水果与 DCN 处理水果无明显区别(图 4A);但在 365 nm 紫外光下,清洁水果表现出亮绿色荧光,而 DCN 处理的水果荧光完全熄灭(图 4B)。这一显著对比表明 MOF 体系在水果样品中的出色可视化检测能力。同样的检测策略也适用于更复杂的土壤样本(图 4C-D)。

进一步地,研究团队结合计算机视觉技术,实现了农药残留的高精度定量分析。随着 DCN 浓度从 0 mM 增加到 0.6 mM,荧光强度从 100% 下降到 18.2%,且呈现良好的线性关系。这一结果证实了 MOF 结合计算机视觉的检测策略在实际应用中的可靠性和准确性。

图4 模拟实际应用中对DCN的可视化定量检测

研究意义与展望

本研究通过双 AIE 配体的分子工程设计,克服了传统 LMOFs 在灵敏度与选择性之间的权衡难题,展现出卓越的农药检测能力。结合计算机视觉技术,研究团队建立了一种高效、可靠的现场可视化定量检测方法,为 AIE-MOF 体系的合成与应用提供了新的理解,也为未来可视化传感器与计算机视觉技术的结合开辟了新方向。

文章信息:

Yansong Jiang, Wenxin Chang, Zhihao Li, Xiang Zhou, Panjing Zhang, XuehaiHuang, Xinyi Pan, Zhenda He, Yu Wang*, Zhongqun Tian.Synergistic Aggregation-Induced Emissive Linkers in Metal-Organic Frameworksfor Ultrasensitive and Quantitative Visual Sensing. JACS Au, 2025.https://doi.org/10.1021/jacsau.5c00092

王宇教授课题组(EMIT Lab)简介

EmergentMaterials and Intelligent TEM (EMIT) Lab专注于通过 AI 驱动的组合化学工具开发新型功能材料的合成、表征与分析。研究方向涵盖三大领域:

1.智能合成:开发自动化机器人系统进行高通量化学合成,并结合 AI 实时优化合成路径。

2.智能表征:推动智能透射电子显微技术(TEM)的发展,包括液相 TEM 硬件创新及先进数据分析算法。

3.人工智能应用:利用 AI 设计分层材料、预测其结构与性质,并开发智能算法解析复杂表征数据,特别是用于原位及高通量实验分析。

近年来,王宇教授以第一/通讯作者身份在Nature Communications(4 篇)、JACS(4 篇)、Science Advances(2 篇)等期刊发表论文 17 篇。

学生心得体会

常文馨(本科生):

作为一名本科生,在科研实验室的学习与研究中,我深刻感受到导师和师兄的悉心指导对科研成长的重要性。王老师通过组会为我梳理研究方向,帮助我深入理解金属有机框架的科学内涵,并在实验设计上提供了关键建议。姜师兄在实验初期耐心指导我优化合成策略,帮助我克服了上百次失败的挫折,最终成功合成了以Zn为金属中心的MOF。他们的指导不仅让我掌握了实验技能,更让我学会了如何严谨地分析问题、解决问题。这段经历让我深刻认识到科学研究的严谨性与创新魅力,也让我在独立思考和团队协作中不断成长。这些收获将成为我未来科研道路上的宝贵财富,激励我继续探索未知。

姜岩松(博士生):

在本论文的撰写与发表过程中,我深刻体会到团队协作与导师指导的重要性。首先,我的导师在科研探索的每一个关键阶段给予了针对性指引:从实验初期帮我梳理逻辑框架、优化实验设计,到中期耐心指导数据筛选与模型验证,再到后期逐字逐句推敲论文表述,都为文章提供了根本保障。作为研究生,在帮助本科生参与科研的过程中,我深刻领悟到既要耐心传递科研方法,更需要构建双向协作的良性循环。本科生并非被动参与者,他们活跃的思维常为研究注入新视角。这种协作不仅提升了论文的学术严谨性,也让本科生在批判性思维训练中受益匪浅。