科研动态

- 孔宪教授课题组本科生独立工作发表在Mol. Syst. Des. Eng.:电荷监督的等变架构实现数据高效的分子性质预测 02-04

- 华南理工大学孔宪教授团队 《Small》:不对称表面电荷修饰调控受限聚合物电解质中的溶剂化结构和离子电导率 01-28

- 华南理工王宇团队JACS: AI赋能确立“催组装三要素”新原理,开辟手性材料智能创制新范式 12-25

- 华南理工王辉副教授 Nature Communications :靶向线粒体的自发光氟化高分子纳米粒动脉粥样硬化治疗! 11-10

- 华南理工孔宪教授 AFM:PEO基聚合物电解质中氟化模式对溶剂化和离子传输性质的调控 11-10

- 华南理工科研人员合作成果,在Nature发表! 11-03

粘合剂广泛的应用于我们生活中的各个场所,包括电子产品、建筑行业以及包装材料等。在过去的几十年里,粘合剂不断发展进步,具有越来越好的粘合性、耐用性、可扩展性和经济性,但粘合剂的废弃处理以及可持续性往往被忽视。目前市场上几乎所有的粘合剂都是石油衍生产品,很难被生物降解。当前商业粘合剂或胶水主要包括两大类:热固性(交联)网络和热塑性热熔胶。其中用于包装材料等领域的塑料产品大多可进行一定程度的回收,而粘合剂由于其附着于其他基底表面且具有很强的粘合力,很难被回收。因此开发一种粘性能够媲美现商业所用粘合剂且具有生物可降解性的产品具有重要意义。

日前,华南理工大学前沿软物质学院张震教授在《Science》上刊发文章“高分子链手性构型控制的可降解粘合剂”。作者通过改变P3HB的立体规整性报道了一系列性能优异的粘合剂,其相较于市售粘合剂具有强有力的竞争力,从而提供了一类环境友好的粘合剂替代品,弥补了目前市售粘合剂不可降解的缺陷,这对于环境的可持续发展至关重要。张震教授为本文的第一作者,博士生Ethan C. Quinn 为共同第一作者。Eugene Y.-X. Chen教授、Gregg T. Beckham教授与Ting Xu教授为共同通讯作者。

聚(3-羟基丁酸酯)(P3HB)是一种生物可再生和生物可降解的聚合物,长期以来被广泛认为可在一定程度上代替石油基或不具有降解性的塑料产品。但由微生物产生的P3HB其立体规整性较高,韧性较差,往往不具有粘附性。本文通过对P3HB的立体结构进行调节,使其出现粘附行为,从而开发了一系列生物基可降解的粘合剂。

图1. 通过催化的立体选择性ROP合成工程化P3 HB立体微观结构

如图1所示,作者首先通过可控聚合合成了不同立构规整度的P3HB,立构规整度的控制可有效调节高分子材料中的结晶和无定形域。P3HB的无定形区域部分可更好的贴合在基底表面,从而提供粘性特征。而结晶区域有助于形成物理交联的网络结构,从而提供材料本身的韧性和增加材料与基底的粘附能力。

图2. 热力学性能和流变测试

随后,作者对所合成的P3HB的热力学性能、机械性能、微观结构粘附性能等多方面进行了测试。高立构规整度的等规和间规P3HB都是很脆的材料,降低立体规整度的sr-P3HB[42]与sr-P3HB[52]韧性增强。相较于ir-P3HB[0],作者观察到sr-P3HB[42,52]具有较小的晶体结构峰,这一观察结果也验证了立体微结构工程可以有效地平衡P3HB中纳米级硬域的形成,即结晶区和非晶区,能够同时调节材料的硬度和韧性。在30 ℃ - 100 ℃范围内sr-P3HB[42,52]具有比ir-P3HB[0]更大的损耗角正切(模量的粘性与弹性的比率)和更低的储能模量,表明其具有更好的流体性质,从而有利于其与基底材料的接触。

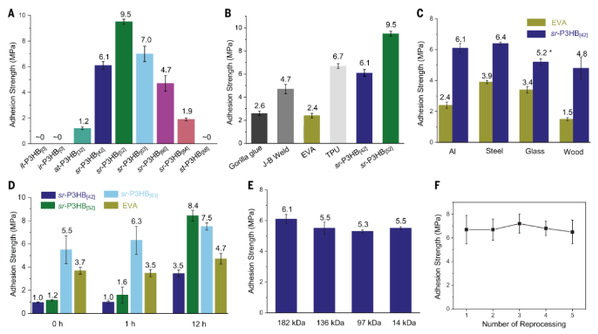

图3. 粘合强度比较

对于不同P3HB在铝表面进行粘合强度测试表明不含[rr]三元组的P3HB在铝表面没有附着力,其他含有不同程度的[rr]三元组成分的P3HB在铝表面均有不同程度的附着。其中sr-P3HB[52]的粘合力可高达9.5 MPa。随后以铝作为基材,对于市售常用粘合剂与sr-P3HB[42,52]进行比较,sr-P3HB[52]表现出优于其他粘合剂的粘合强度。而sr-P3HB[42]在铝、钢、玻璃以及木材上均具有优于常用热熔胶EVA的粘合强度。在一定的范围内,P3HB的分子量对粘合强度的影响力很小,从14 kDa至182 kDa的P3HB,粘合强度均大于5.3 Mpa。同时,P3HB作为粘合剂最少可重复使用5次及以上。

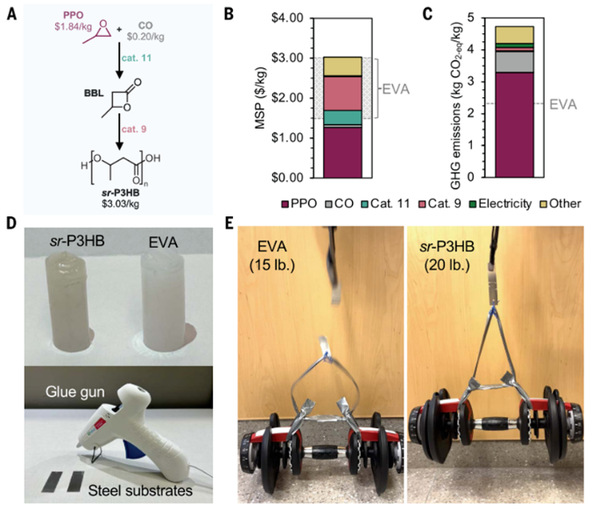

图4. 该粘合剂的商业价值

作者对合成该粘合剂所需的成本进行评估,发现P3HB的成本接近EVA,从而为其大规模产业化提供了切实的可能。由于P3HB具有充分可调的结晶速率以及结晶度,其可被方便的加工成与EVA相似的棒状,直接使用EVA同款胶枪,无需开发新使用工具。实际拉力测试也表明P3HB粘合剂具有比EVA更大的韧性。

文章信息:

Stereomicrostructure-regulated biodegradable adhesives

Zhen Zhang, Ethan C. Quinn, Jacob K. Kenny, Alexandra Grigoropoulos, Jason S. DesVeaux, Tiffany Chen, Li Zhou, Ting Xu*, Gregg T. Beckham*, Eugene Y.-X. Chen*

Science, 2025, 387, 297-303, DOI: 10.1126/science.adr7175

文章链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adr7175