研究背景

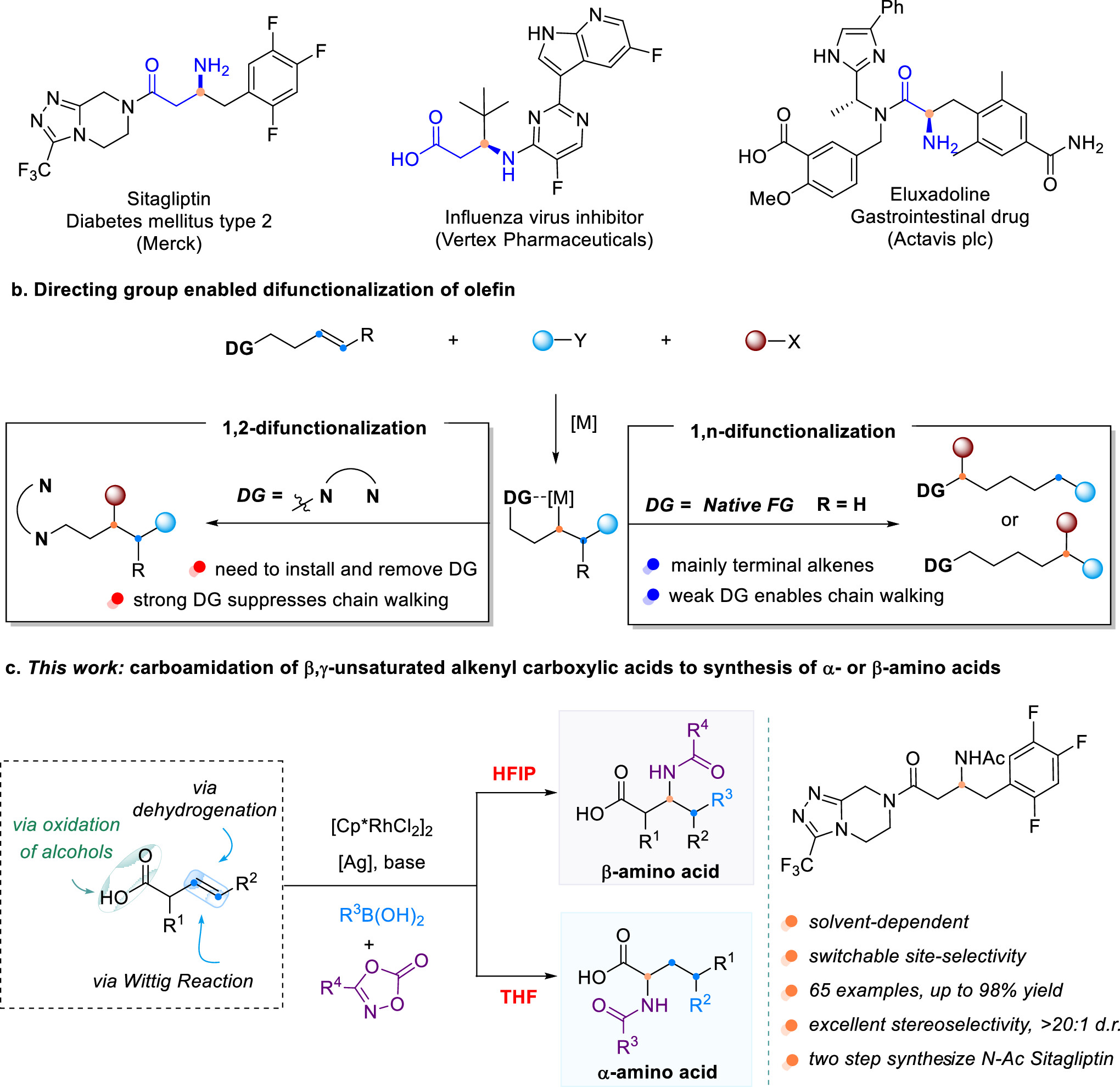

非天然α-和β-氨基酸是药物化学和生物活性分子发现中的关键构建模块。传统的氨基酸合成方法如Strecker反应、Gabriel合成法和Aza-Michael反应等,通常需要多步操作和特定的保护基策略。近年来,过渡金属催化的烯烃双官能团化反应为氨基酸合成提供了新途径,其中导向基团(DG)的选择对反应区域选择性起着决定性作用。强配位DG通过稳定的金属螯合实现内部烯烃的精确官能团化,但限制了链行走过程,产物仅限于1,2-双官能团化。而弱配位天然DG虽然允许通过链行走实现远程双官能团化,但其较弱的配位能力往往影响迁移插入效率。β,γ-不饱和羧酸作为理想但未被充分开发的底物,易于通过醇氧化脱氢或Wittig反应获得,同时兼具天然DG和潜在氨基酸前体的双重角色,但其合成潜力尚未被充分挖掘。

图文解读

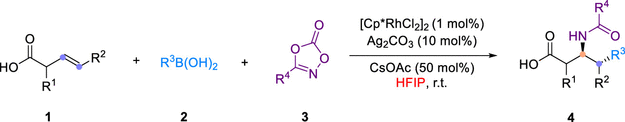

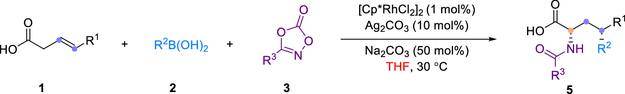

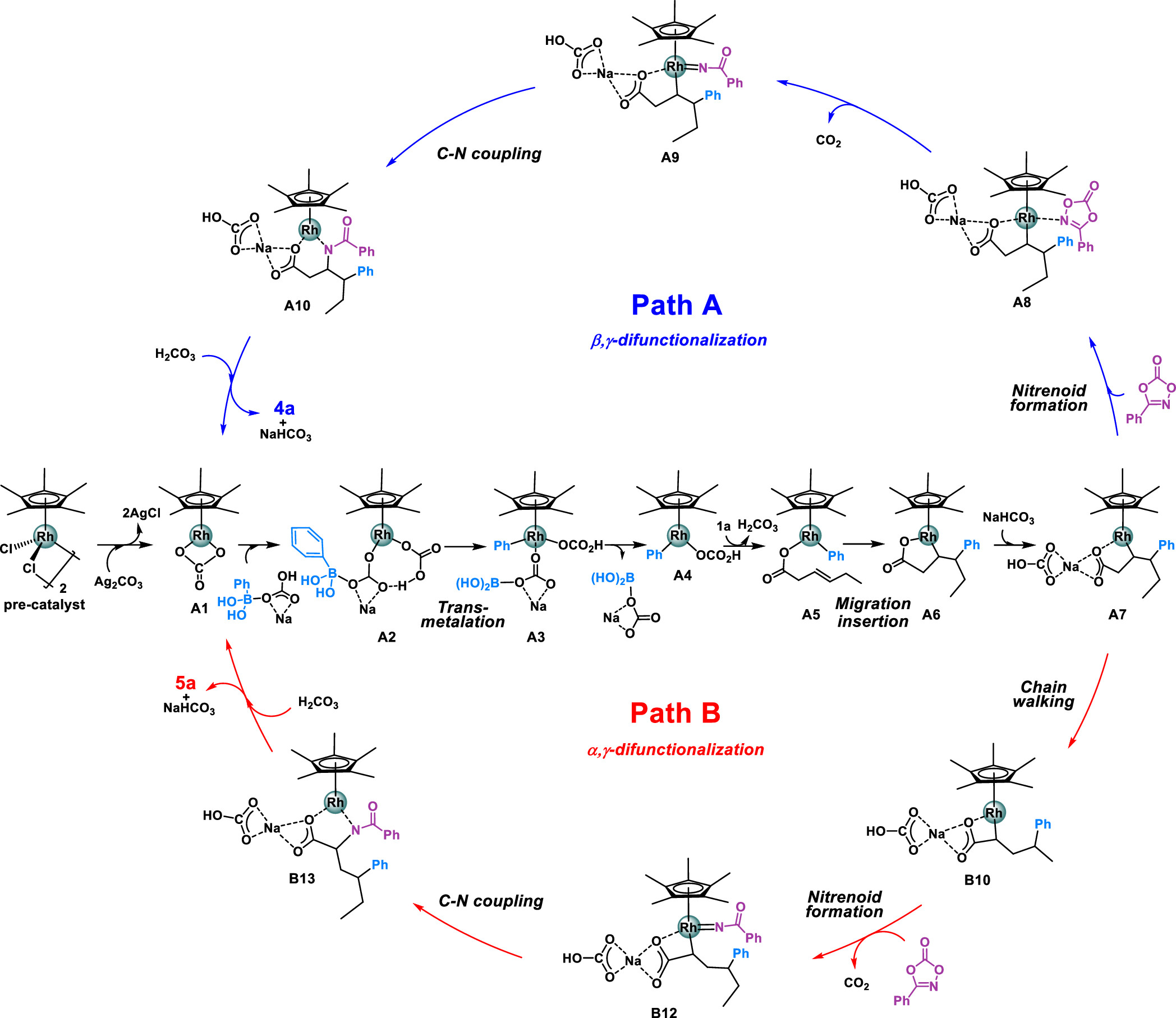

本研究基于Rovis在Rh(III)催化烯烃碳酰胺化反应的开创性工作以及团队在Rh(III)催化方面的最新进展,开发了一种Rh(III)催化、溶剂控制的区域发散性氨基酸合成方法。该策略利用β,γ-不饱和烯基羧酸、有机硼酸和恶唑酮作为易得底物,通过简单调节溶剂环境(HFIP vs THF),从相同前体选择性获得α-或β-氨基酸衍生物。研究团队设想,利用Chang的恶唑酮作为氮宾前体,在三种组分偶联中实现溶剂控制的区域选择性。该转化的关键在于通过溶剂微环境调控反应路径,避免传统的保护基操作,为氨基酸的模块化合成提供新策略。

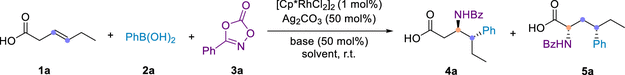

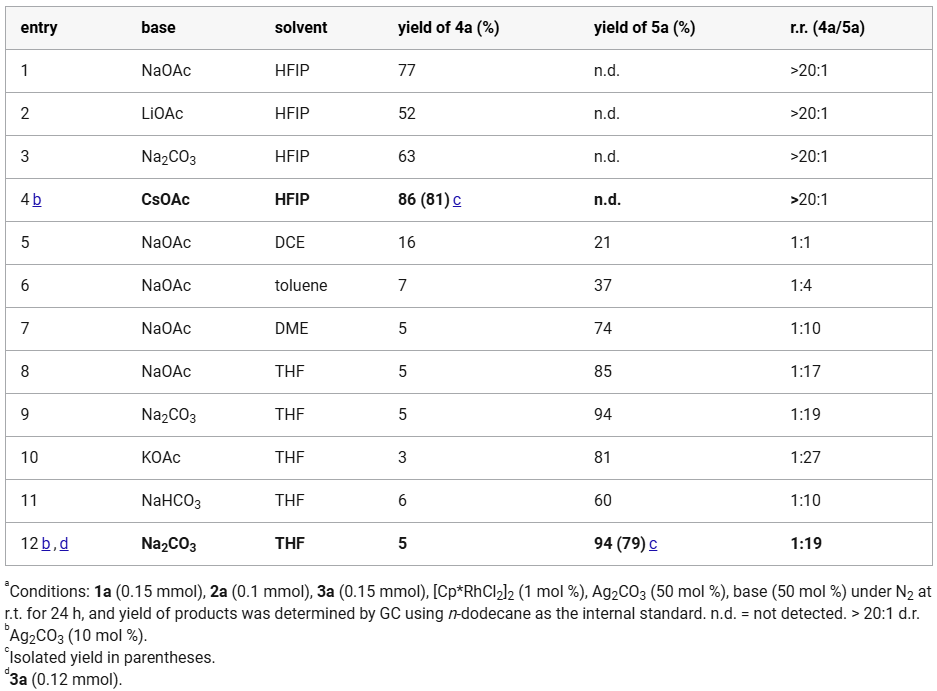

条件优化

研究以(E)-己-3-烯酸1a、苯硼酸2a和3-苯基-1,4,2-二恶唑-5-酮3a作为模型偶联伙伴。通过系统条件筛选,确定了最优反应条件:在HFIP溶剂中使用1 mol% [Cp*RhCl₂]₂、10 mol% Ag₂CO₃和50 mol% CsOAc作为碱,室温反应24小时,可获得β-氨基酸4a,产率81%,区域异构体比率(r.r.)>20:1。有趣的是,当反应在THF溶剂中进行时,区域选择性发生逆转,主要生成α-氨基酸5a,产率94%,区域选择性19:1。

底物拓展

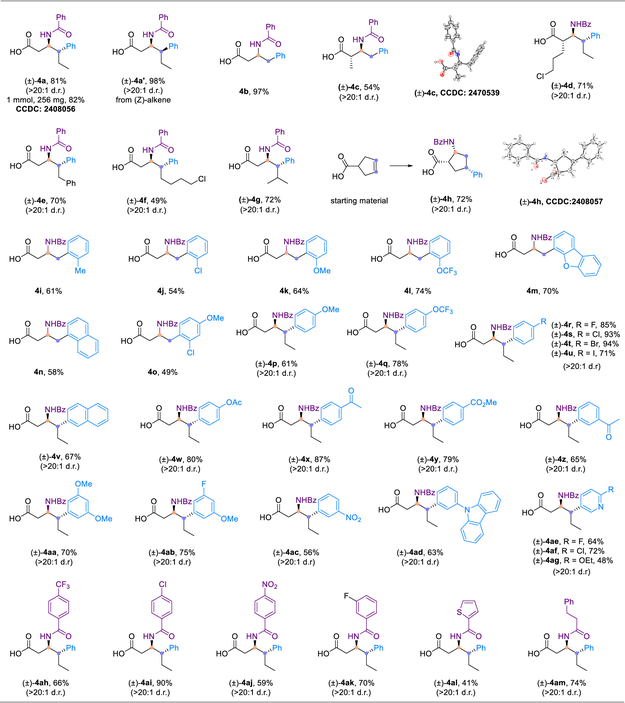

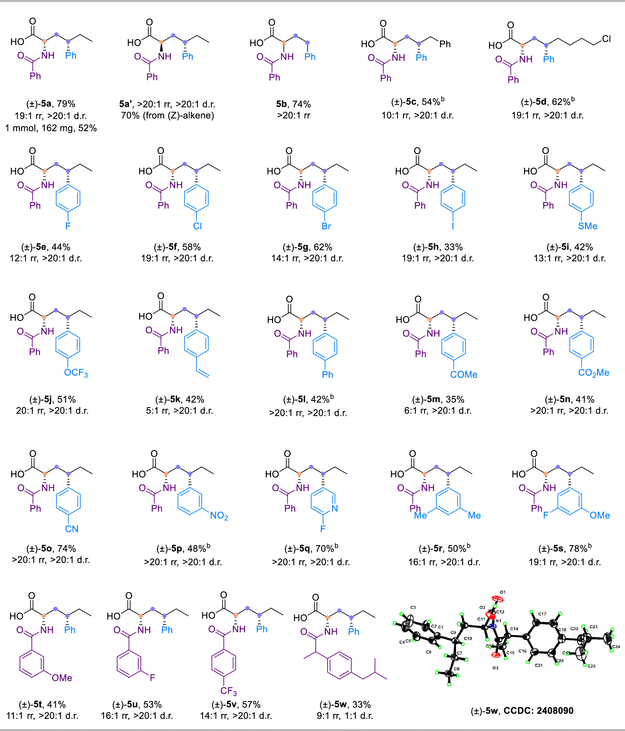

该方法对β,γ-不饱和烯基羧酸、有机硼酸和恶唑酮均表现出广泛的兼容性。各种取代的β,γ-不饱和烯基羧酸,包括末端烯烃、内部烯烃以及α-取代底物,都能顺利转化为相应的β-氨基酸或α-氨基酸衍生物,具有中等至优异的产率和良好的官能团耐受性。芳基硼酸范围广泛,涵盖含有醚基、三氟甲氧基、卤素、乙酰氧基、酮基、酯基和硝基等取代基的底物。吡啶硼酸也能有效转化为相应的氨基酸产物。恶唑酮的适用范围包括芳基、杂芳基和脂肪链取代的酰胺,展示了该转化在官能团多样化方面的潜力。

应用研究

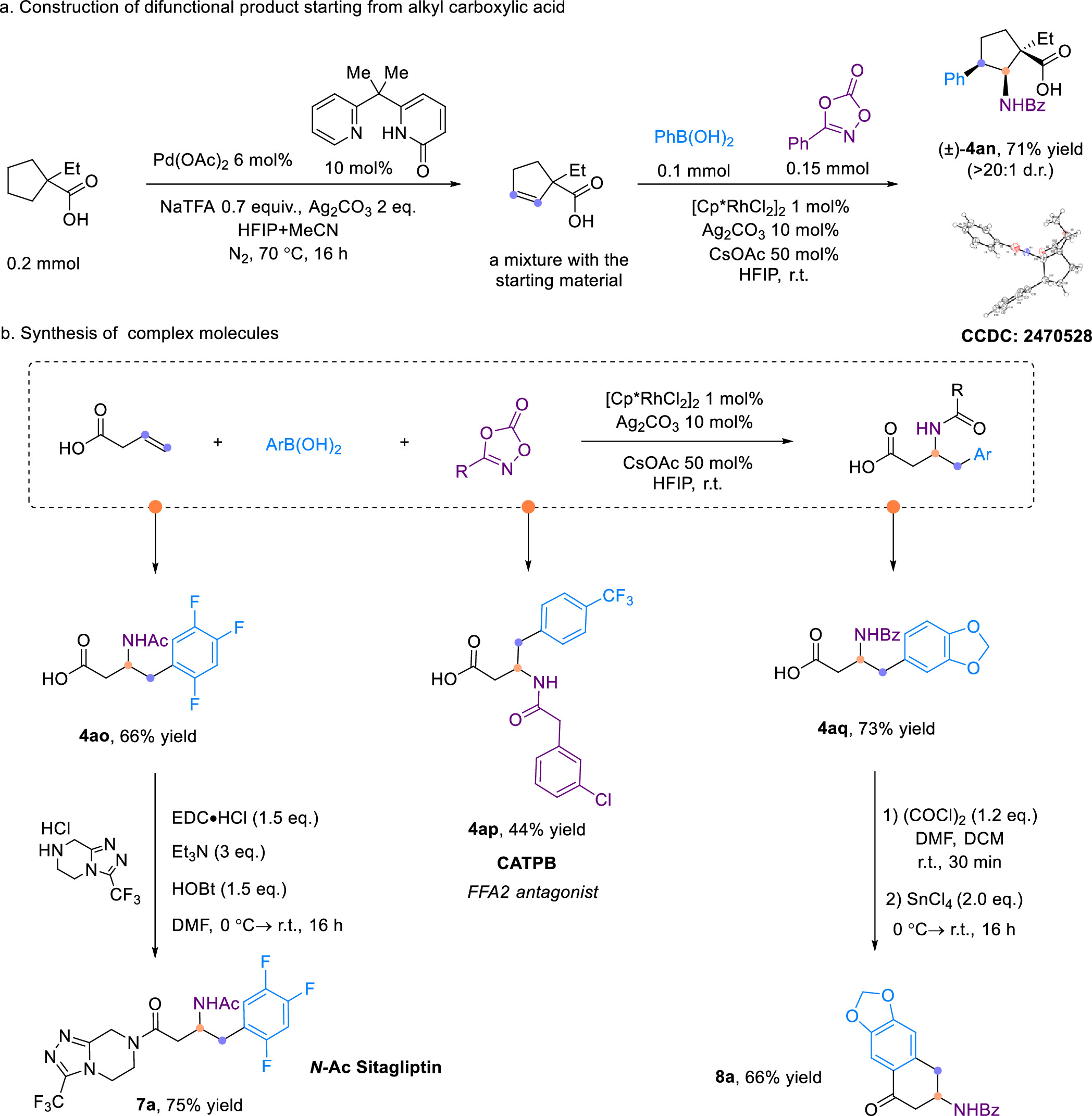

该方法的合成效用通过多种应用场景得到展示。利用Yu课题组开发的方法,从烷基羧酸出发,通过钯催化脱氢转化为β,γ-不饱和烯基羧酸,然后进行碳酰胺化反应,实现了烷基羧酸上两个不同位点的表观C-H官能团化。

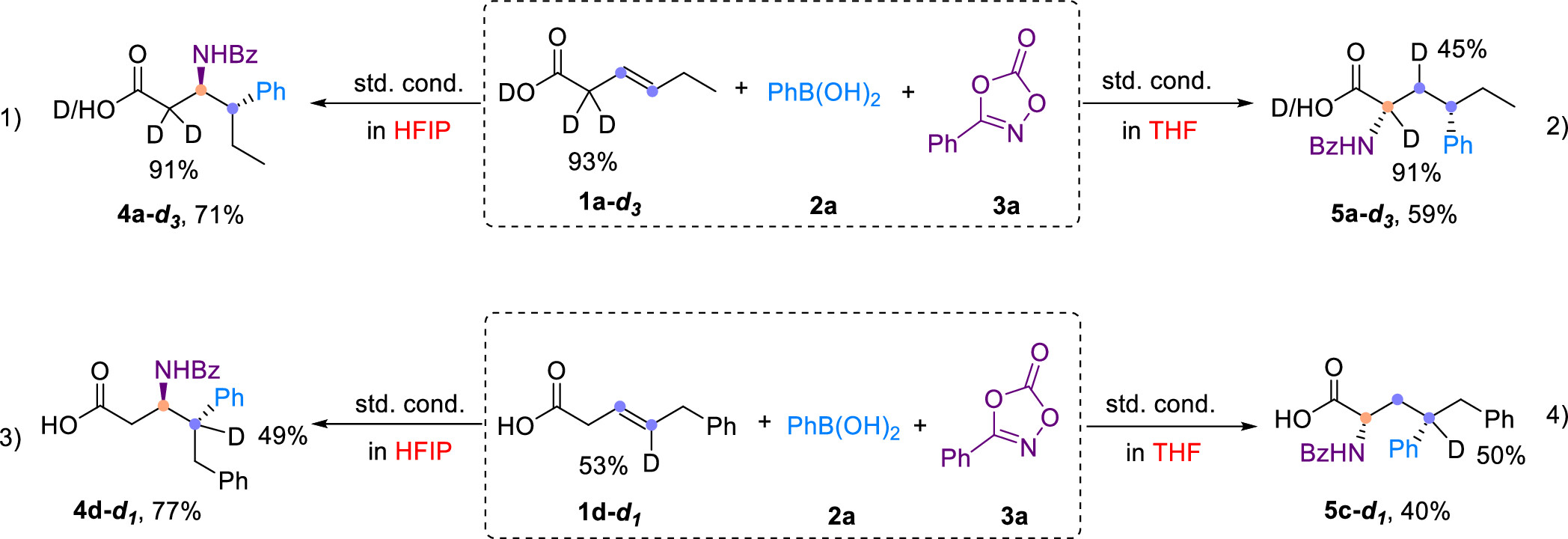

机理研究

特别值得一提的是,该方法实现了西他列汀(Sitagliptin)的简洁合成。西他列汀是2006年上市的口服DPP-4抑制剂,2021年销售额达31亿美元。从商业可得的丁-3-烯酸和芳基硼酸出发,通过两步反应成功合成了N-乙酰西他列汀7a。类似地,FFA2拮抗剂CATPB也能通过一步反应合成。

研究总结

本研究开发了一种高效稳健的方法,利用易得的β,γ-不饱和烯酸合成α-和β-氨基酸衍生物。该方法通过简单调节溶剂环境(HFIP vs THF)实现区域发散性控制,在61个例子中展示了中等至优异的产率和良好的官能团耐受性。合成应用方面,该方法被成功应用于多种药物分子和复杂天然产物的合成,显著简化了传统合成路线所需的步骤。机理研究通过DFT计算揭示了路径A与路径B的偏好性决定了两种区域异构产物的形成,为理解溶剂控制的区域选择性提供了理论基础。

论文信息

相关研究成果以“Regiodivergent Access to α- and β-Amino Acids via Solvent-Controlled Rh-Catalyzed Carboamidation of β,γ-Unsaturated Carboxylic Acids”为题发表于国际顶级期刊《Journal of the American Chemical Society》。论文第一作者为华南理工大学贾笑妍博士,共同通讯作者为华南理工大学化学与化工学院、先进造纸与纸基材料全国重点实验室黄良斌教授和北京化工大学雷鸣教授。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c08142

部分通讯作者简介

黄良斌,华南理工大学化学与化工学院教授、博士生导师,先进造纸与纸基材料全国重点实验室科研骨干。2004年进入北京化工大学生命科学与技术学院学习,2008年获制药工程学士学位。同年加入华南理工大学江焕峰教授课题组,2013年获得应用化学博士学位。2013年8月加入德国凯泽斯劳腾理工大学Lukas Gooßen教授课题组从事博士后研究。2016年4月至2018年10月分别在美国罗切斯特大学和威斯康辛大学-麦迪逊分校Daniel Weix课题组担任助理研究员职务。2018年11月加入华南理工大学开始独立科研工作,主要研究方向为新型催化体系设计及其在绿色合成中的应用、生物质高效催化转化的应用。主持或参与国家级、省部级项目多项,相关研究成果获教育部自然科学一等奖(2019,第二完成人)等。曾获教育部学术新人奖(2010)、广东省优秀博士论文(2014)、德国洪堡奖学金(2014)、广东省青年拔尖人才计划(2019)等。