研究背景

定量理解离子传输机制对于二维(2D)纳米通道的众多应用至关重要,但目前仍未完全解决。

近日,华南理工大学化学与化工学院、先进造纸与纸基材料全国重点实验室魏嫣莹研究员和李理波教授团队在《Nature Communications》期刊发表研究论文。该研究通过分子动力学MD模拟,构建了一个理论框架,用于描述多种2D纳米通道(如石墨烯、h-BN、g-C₃N₄、MoS₂)中水合单原子离子的自扩散和电迁移行为。研究发现,对于水合半径较小的离子,其在2D纳米通道中的自扩散系数和迁移率均随离子-壁距离的增加而线性增大;而对于水合半径较大的离子,二者则保持恒定。机制分析表明,当离子接近纳米通道中的水层或具有较大的水合壳层时,其水合壳层会发生严重扭曲,导致水合壳层与周围水层之间的自由能差增大、水分子在水合壳层中的停留时间延长以及离子-水摩擦增强。该研究揭示了多个定量关系,并通过模拟和理论推导验证了Nernst-Einstein关系的适用性。该研究对离子筛分、纳米器件和纳米发电机等多种应用具有深远意义。

图文解读

离子在由石墨烯纳米片和其他二维材料构成的二维(2D)纳米通道中的传输行为,在海水淡化、渗透能发电和纳米器件等领域具有广阔的应用前景。这是因为2D纳米通道中的离子传输表现出许多与体相溶液截然不同的现象,例如忆阻效应、类晶体管门控效应和完全空间排斥效应。这些特殊现象源于受限纳米通道中独特的离子传输机制,其主要受两个特征调控:(1)水分子在纳米通道中形成层状结构,而非体相水的均匀连续相;(2)离子的水合壳层(HS)发生扭曲甚至部分脱水。近期,这些独特的水结构被用于显著调控离子传输。例如,离子相对于水层的位置会影响水合离子的传输行为;离子与水层之间的时空关联可导致具有离子整流器和逻辑门特征的离子电流;纳米通道中离子的迁移率可能取决于水分子的极化或离子的水合强度。然而,目前大多数研究仅对这些现象进行了定性描述,很少深入定量机制。尽管近期有研究报道了离子迁移率与离子核心直径的相关性,但其预测误差高达75%,因此无法提供更深入的物理见解。这些研究面临的另一个关键问题是,Nernst-Einstein关系(离子迁移率μ∝离子扩散系数D)通常被视为理所当然,但在纳米通道中却很少(甚至从未)得到验证。验证该关系在2D纳米通道中的适用性至关重要,因为近期研究表明其在某些一维纳米通道中并不成立。尽管科学界经过一个世纪的探索已阐明了体相连续水对离子传输的影响,但2D纳米通道中水层和扭曲水合壳层调控离子传输的物理本质仍远未解决,更不用说进一步开发定量预测纳米通道中各种离子传输行为(如扩散和电迁移)的机制。

该研究通过分子动力学MD模拟,系统研究了由石墨烯、h-BN、MoS₂和g-C₃N₄纳米片组装而成的多种2D纳米通道中单原子离子(Li⁺、Na⁺、K⁺、Rb⁺、Cs⁺、Ca²⁺、Mg²⁺和Cl⁻)的传输行为,包括离子自扩散和电迁移。研究人员采用了多种力场(FF),如OPLS-AA、Merz、Netz和Williams力场(后三者以开发者命名)。为描述离子-石墨烯相互作用,每种力场均使用两种Lennard-Jones(LJ)参数:一种通过Lorentz-Berthelot(LB)混合规则计算,另一种是近期优化的参数,后者能准确描述溶液中离子-石墨烯的相互作用。这些大量模拟揭示了一个简明规律:对于第一水合壳层半径(rHS)较小的离子,其在2D纳米通道中的自扩散系数与体相水的比值(Dchannel/Dbulk)与离子-水层距离呈线性关系;而对于rHS较大的离子,该比值保持恒定。该研究基于离子-水摩擦力、水分子在离子水合壳层中的停留时间(τ)以及水分子在离子周围的自由能分布等基本物理量,深入阐明了水层和离子水合壳层调控Dchannel的机制,并解释了这些物理量之间定量关系的物理意义。此外,该机制在2D纳米通道的离子电迁移中也得到验证,即首次通过模拟数据和理论推导全面验证了Nernst-Einstein关系在2D纳米通道中的适用性。

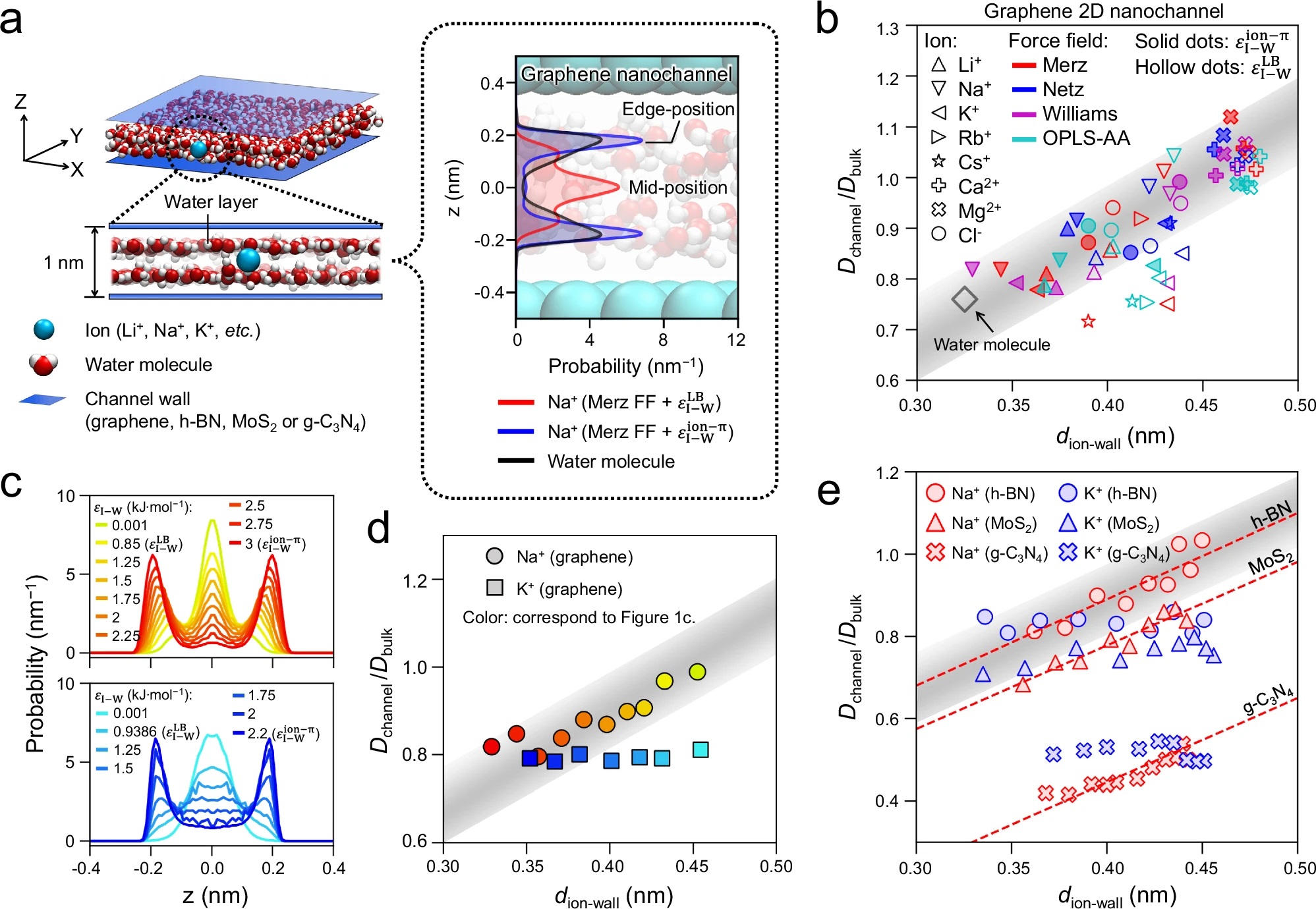

图1. 对于水合半径(rHS)较小的水合离子,离子自扩散系数比值(Dchannel/Dbulk)随离子-壁距离(dion-wall)的增加而线性增大;而对于rHS较大的离子(如K⁺、Rb⁺、Cs⁺),该比值保持恒定。a. 2D纳米通道中水合离子的模拟系统,以及Na⁺和水分子在石墨烯2D纳米通道中的分布曲线。b. 对于所有研究的离子和力场(阴影区域表示预测误差),Dchannel/Dbulk随dion-wall线性增加,但rHS较大的离子(如K⁺、Rb⁺、Cs⁺)除外。研究采用了Merz、Netz、Williams力场(以开发者命名)和OPLS-AA力场。黑色空心菱形为水分子的数据。c. 使用Williams力场模拟的石墨烯2D纳米通道中Na⁺和K⁺的分布曲线。d、e. 对于rHS较小的Na⁺,Dchannel/Dbulk随dion-wall线性增加;而对于rHS较大的K⁺,该比值保持恒定。

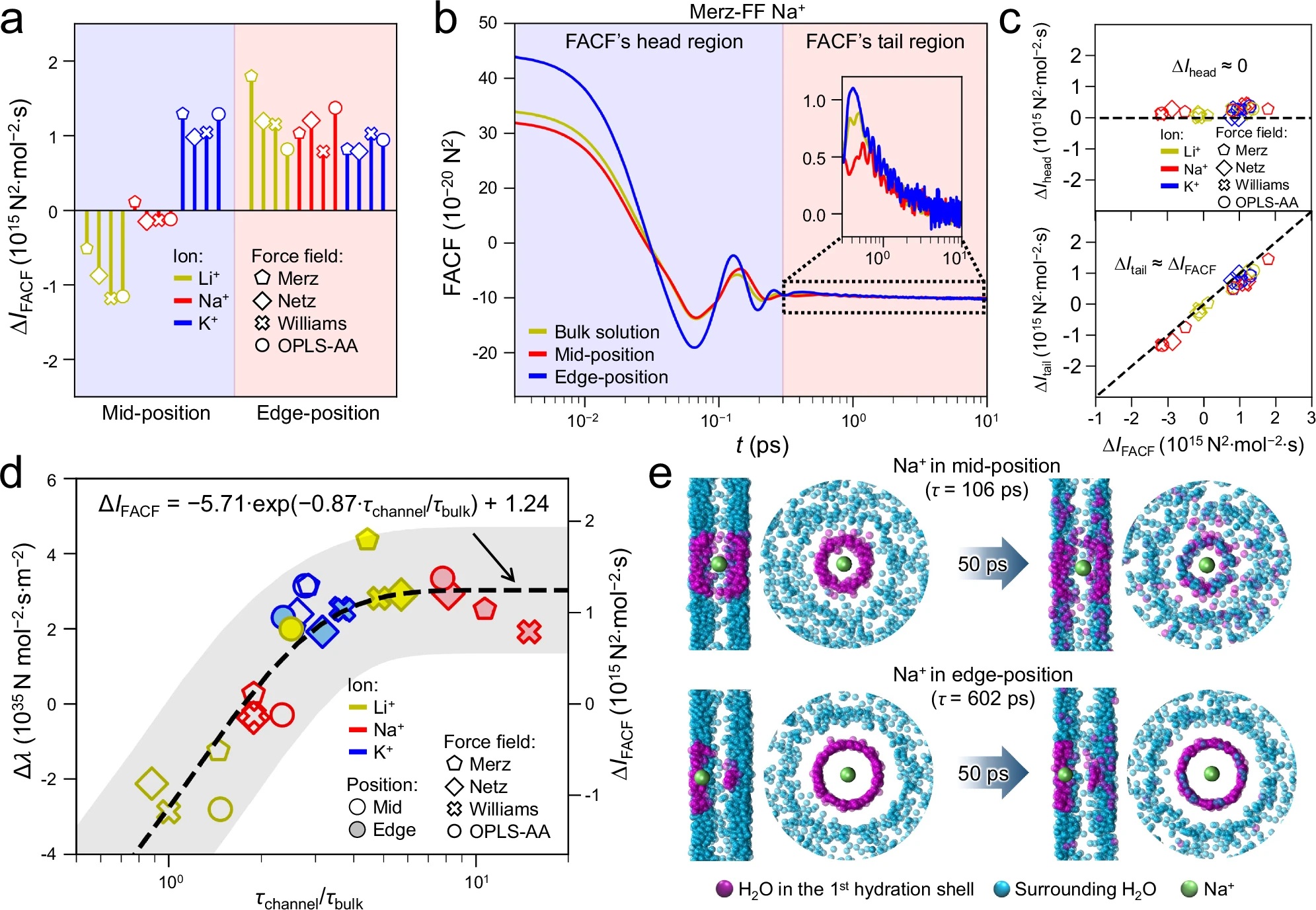

图2. 2D纳米通道与体相水中离子-水摩擦力的差异:较高的τchannel/τbulk比值导致较大的ΔIFACF。a. Li⁺、Na⁺和K⁺在纳米通道中位(蓝色区域)或边缘位(红色区域)的ΔIFACF。b. 使用Merz力场模拟的Na⁺在不同溶剂化环境中的FACF:体相溶液(绿色)、中位(红色)或边缘位(蓝色)。c. 与体相溶液相比,Ihead变化微小,因此Itail主导了IFACF的变化。d. Δλ(或ΔIFACF)与τchannel/τbulk相关。Δλ是纳米通道与体相溶液中离子-水摩擦系数(λ)的差值。e. Na⁺(使用Merz力场模拟)第一水合壳层与周围水层之间水分子的交换。100帧1 ns模拟轨迹叠加显示。

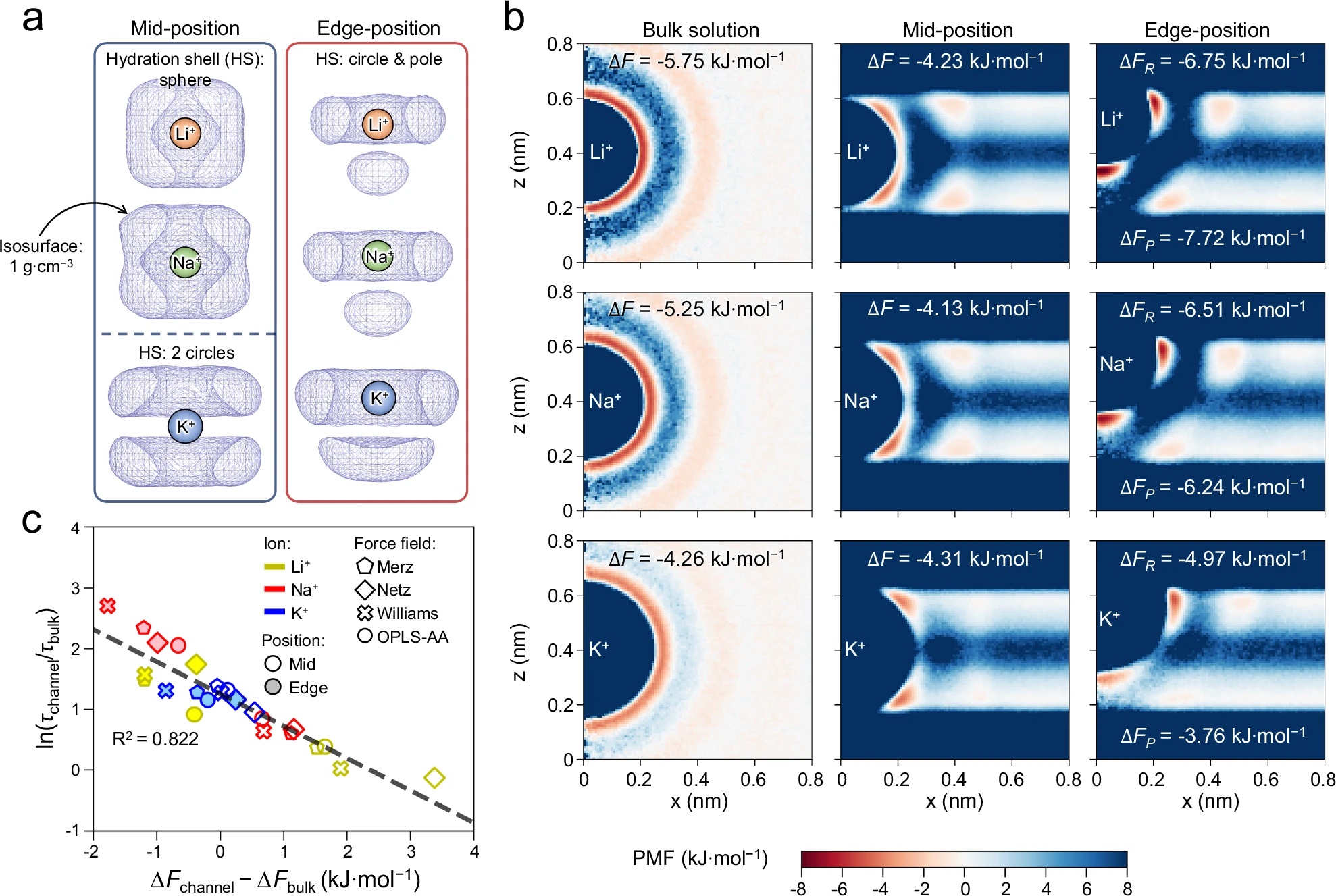

图3. 水合壳层中的高自由能促使水分子逃逸,导致较小的τchannel/τbulk。a. Li⁺、Na⁺和K⁺在2D纳米通道中位或边缘位的第一水合壳层(HS)水分子的空间分布函数(SDF)。在中位,Li⁺和Na⁺的水合壳层呈球形,而K⁺的水合壳层分裂为两个环;在边缘位,所有离子的水合壳层均扭曲为环和极结构。b. 使用Merz力场模拟的Li⁺、Na⁺和K⁺在体相溶液、纳米通道中位或边缘位时水分子周围的平均力势(PMF)曲线。ΔF表示离子水合壳层与周围溶剂(如纳米通道中的水层或体相水)之间的自由能差,下标“R”和“P”分别代表水合壳层的环和极部分。c. ln(τchannel/τbulk)与ΔFchannel−ΔFbulk呈线性关系,当ΔFchannel−ΔFbulk≈0时,τchannel/τbulk仍大于1,这归因于2D纳米通道的纳米限域效应,即通道壁阻碍水分子沿通道高度方向离开水合壳层,从而延缓水分子在水合壳层与周围溶剂之间的交换。

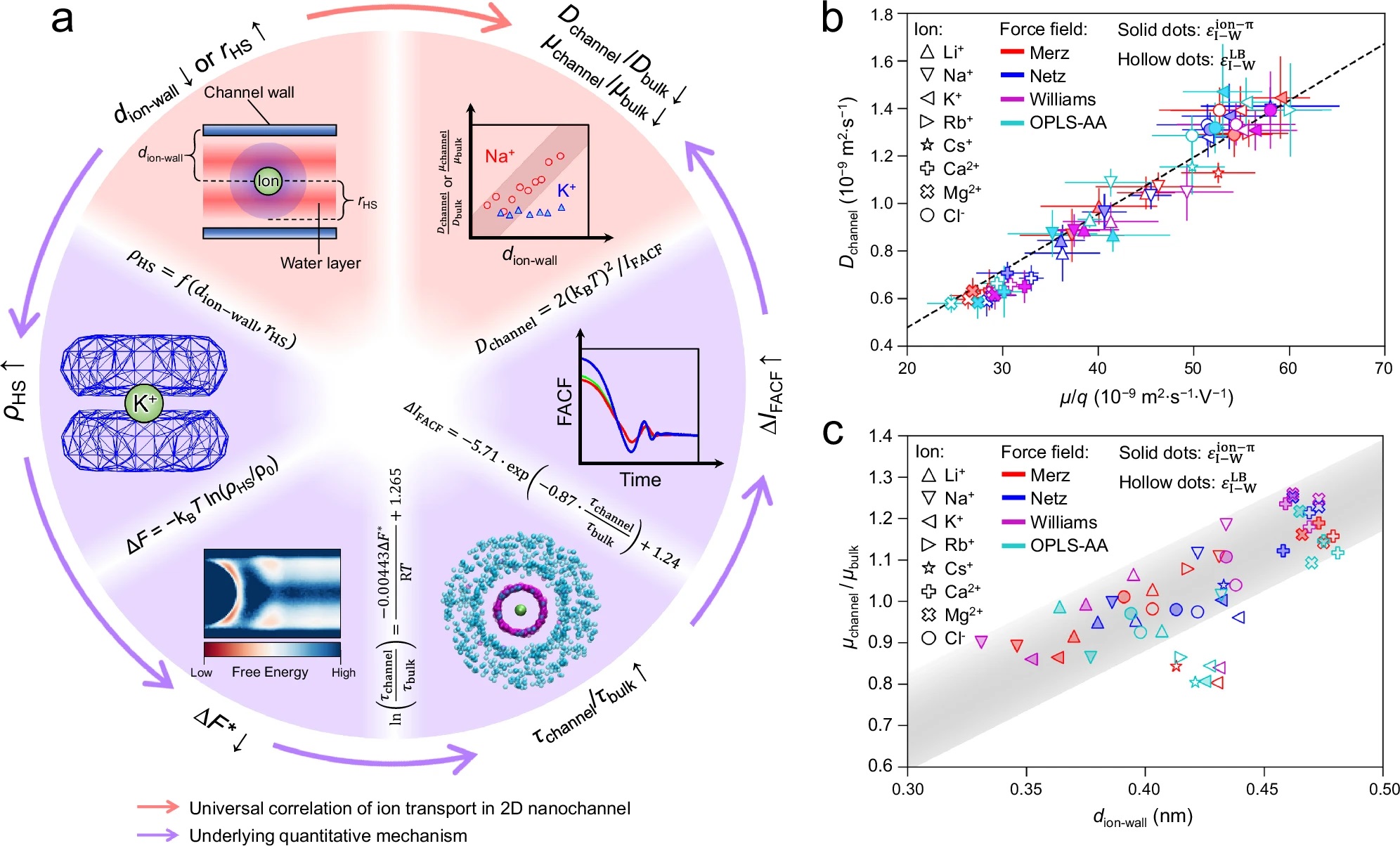

图4. 2D纳米通道中的离子传输机制及相关定量关系。a. 水层和水合壳层调控2D纳米通道中离子传输的机制。b. 在E=0.1 V·nm⁻¹的外加电场下,石墨烯2D纳米通道中离子扩散系数Dchannel与迁移率μ的线性关系。黑色线为线性拟合结果(y=0.0239x,R²=0.9683),其斜率与Nernst-Einstein关系的理论值0.0257 J·C⁻¹一致。误差条代表标准误差(n=3次独立模拟),中心点为均值。c. 在E=0.1 V·nm⁻¹下,μchannel/μbulk随dion-wall线性增加(阴影区域为预测误差),但rHS较大的离子(如K⁺、Rb⁺、Cs⁺)除外,这与无外场时的Dchannel/Dbulk−dion-wall关系相似。

研究总结

总之,该研究为石墨烯、h-BN、g-C₃N₄和MoS₂等多种2D纳米材料组装通道中水合单原子离子的传输(包括自扩散和电迁移)提供了完整的理论框架。通过采用多种力场的深入分子动力学模拟,研究人员发现离子在2D纳米通道中的扩散系数Dchannel取决于其水合壳层半径(rHS)和在通道中的位置,这与体相扩散系数Dbulk的恒定特性形成鲜明对比。具体而言,对于rHS较小的离子,Dchannel/Dbulk与dion-wall呈线性关系,且当dion-wall较大时Dchannel/Dbulk>1;而对于rHS较大的离子(如K⁺、Rb⁺、Cs⁺),Dchannel/Dbulk保持恒定且与dion-wall无关。重要的是,该研究通过定量关联揭示了其物理机制,将水分子在离子周围的自由能分布、水分子在水合壳层中的停留时间和离子-水摩擦力等基本物理量联系起来。此外,除了离子的自扩散行为,其在外加电场下的迁移率也遵循上述规律,并首次通过模拟和理论推导证明了Nernst-Einstein关系在2D纳米通道电解质中的有效性。据研究人员所知,该工作提供了一种通用且普适的方法来定量研究纳米通道中的离子传输行为,其机制可追溯至物理本质。研究还发现2D纳米通道中离子的位置依赖性扩散/迁移行为与体相溶液中的恒定特性形成鲜明对比,表明可通过电场或磁场等外场调控离子位置以实现纳米器件设计。此外,考虑到图1和图4中扩散(或迁移)系数的变化范围,在将2D纳米通道用于离子筛分时需更多关注入口效应或特定的离子-壁吸引力。总之,该研究发现为深入理解纳米通道中的离子传输现象奠定了基础,并为离子筛分、纳米器件和渗透能转换等领域的2D纳米通道设计与性能优化提供了重要指导。

论文信息

相关研究成果以“Theoretical framework for confined ion transport in two-dimensional nanochannels”为题发表于《Nature Communications》。论文第一作者为华南理工大学廖首维博士,共同通讯作者为华南理工大学魏嫣莹研究员、李理波教授和清华大学王海辉教授。该研究工作得到了先进造纸与纸基材料全国重点实验室自主研究课题基金(2024ZD03)等的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61735-9

部分通讯作者简介

魏嫣莹,华南理工大学化学与化工学院研究员、博士生导师,先进造纸与纸基材料全国重点实验室科研骨干,绿色化学产品技术广东省重点实验室主任。入选洪堡学者、国家优青、广东省杰青、广东省青年珠江学者。围绕化工过程强化与节能减排的国家重大需求,以二维材料膜为主要研究方向,针对二维纳米片的层间结构调控规律及二维膜限域孔道内分子传质规律两大关键问题开展相关应用基础研究。在Nat. Sustain.、Nat. Commun.、Sci. Advances、AIChE J.、Angew. Chem. Int. Ed.、J. Am. Chem. Soc.等重要学术期刊上发表SCI论文90余篇,合作完成英文专著(Wiley出版)2部,授权中国发明专利26项,授权英国、美国发明专利2项,参与制定地方/团体标准3项。相关研究成果转化的创业项目获中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国金奖、银奖各一次。

李理波,华南理工大学化学与化工学院教授、博士生导师,先进造纸与纸基材料全国重点实验室科研骨干。从事分子模拟、纳米材料等研究工作,在Nat. Commun.、Angew. Chem. Int. Ed.等国际权威学术期刊发表SCI科研论文一百余篇,SCI引用五千多次;被多个国内外学术媒体广泛报道。应邀担任Nano. Lett.、Chem. Eng. Sci.等杂志审稿人,中国工程院院刊系列《Frontiers of Chemical Science and Engineering》客座编辑,Adv. Powder. Mater.特聘编委等。