研究背景

绿色氢能作为可持续和零碳排放的能源载体,在未来能源体系中具有重要地位。然而,水电解制氢效率受到氧析出反应(OER)动力学缓慢的限制。镍铁(NiFe)(氧)氢氧化物因其优异的碱性OER活性成为目前研究最广泛的电催化剂之一,但其活性位点的本质及稳定性一直存在争议。尤其是被认为有利于反应的低配位金属位点(undercoordinated sites)在强氧化环境中难以维持,导致催化剂易失活。如何在电解过程中动态调控和维持高活性的低配位位点,是实现高效稳定OER的关键科学难题。

文章简介

近日,华南理工大学前沿软物质学院、电子显微中心、先进造纸与纸基材料全国重点实验室韩宇教授联合沙特阿卜杜拉国王科技大学吴志鹏博士、张华彬教授团队,在国际顶级期刊《Journal of the American Chemical Society》上发表研究成果。该研究采用先进的同步辐射快扫XAFS技术,提出通过还原电位脉冲(RPP,reductive potential pulsing)方法,在NiFe (氧)氢氧化物中动态生成并维持高活性的低配位铁位点,从而显著提升OER活性和稳定性。这一策略在三电极溶液模型体系和阴离子交换膜水电解槽中均表现出了优异的效果,并在阴离子交换膜水电解槽中实现了超过180小时的高效稳定运行。

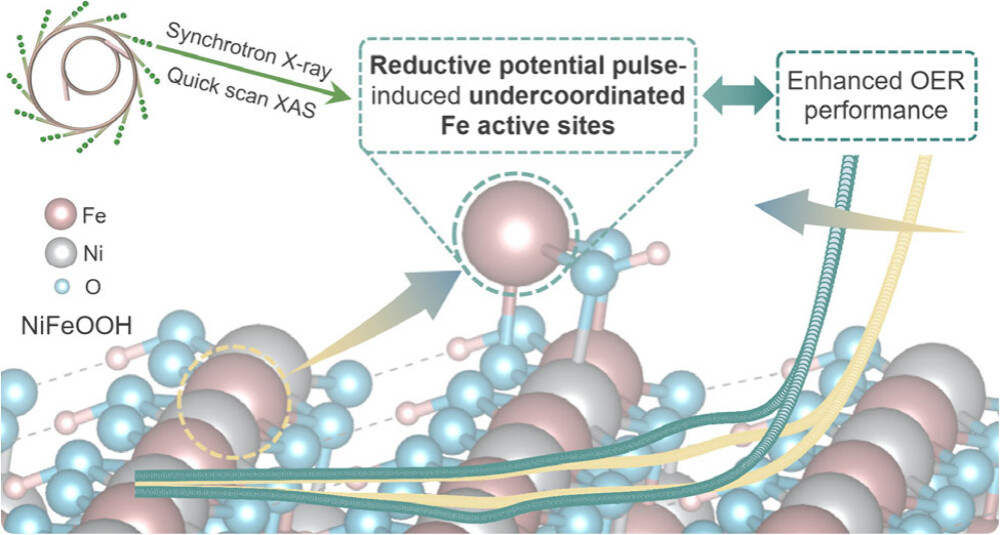

图1. 还原脉冲电位诱导产生的欠配位铁位点增强镍铁羟基氧化物的OER电催化活性。

文章要点

要点一:活性中心新认知

通过快扫原位X射线吸收谱(operando Q-XAFS),研究团队发现OER活性与铁(Fe)的配位数动态变化密切相关,而镍(Ni)的化学状态在过程中几乎不变。这表明低配位铁中心而非镍才是NiFeOOH中的主要活性位点。

要点二:RPP生成低配位Fe位点

在较负的电位下施加还原电位脉冲,可选择性还原铁并诱导其低配位化,同时伴随氧空位的形成。密度泛函理论(DFT)计算进一步验证,低配位的Fe位点表现出更低的理论过电位,证实低配位位点的本征高活性。

要点三:机制解析与表面重构

RPP驱动铁的动态溶解-再沉积过程,使得铁物种在催化剂表面保持低配位状态,而镍则作为“骨架”稳定结构。这种动态调控机制不仅避免了铁的不可逆流失,也维持了催化剂表面的高活性结构。

要点四:提升催化性能与应用验证

在三电极体系中,RPP处理后的NiFeOOH质量活性较原始样品提升了3倍。更重要的是,在阴离子交换膜水电解槽(AEMWE)中引入RPP策略,电解效率大幅提升,并实现了长时间稳定运行。经济分析显示,该方法能耗极低(小于总能耗的0.03%),却能带来10–50%的氢气产率提升。这种策略有望在其它催化剂和反应体系中得到应用。

图文解读

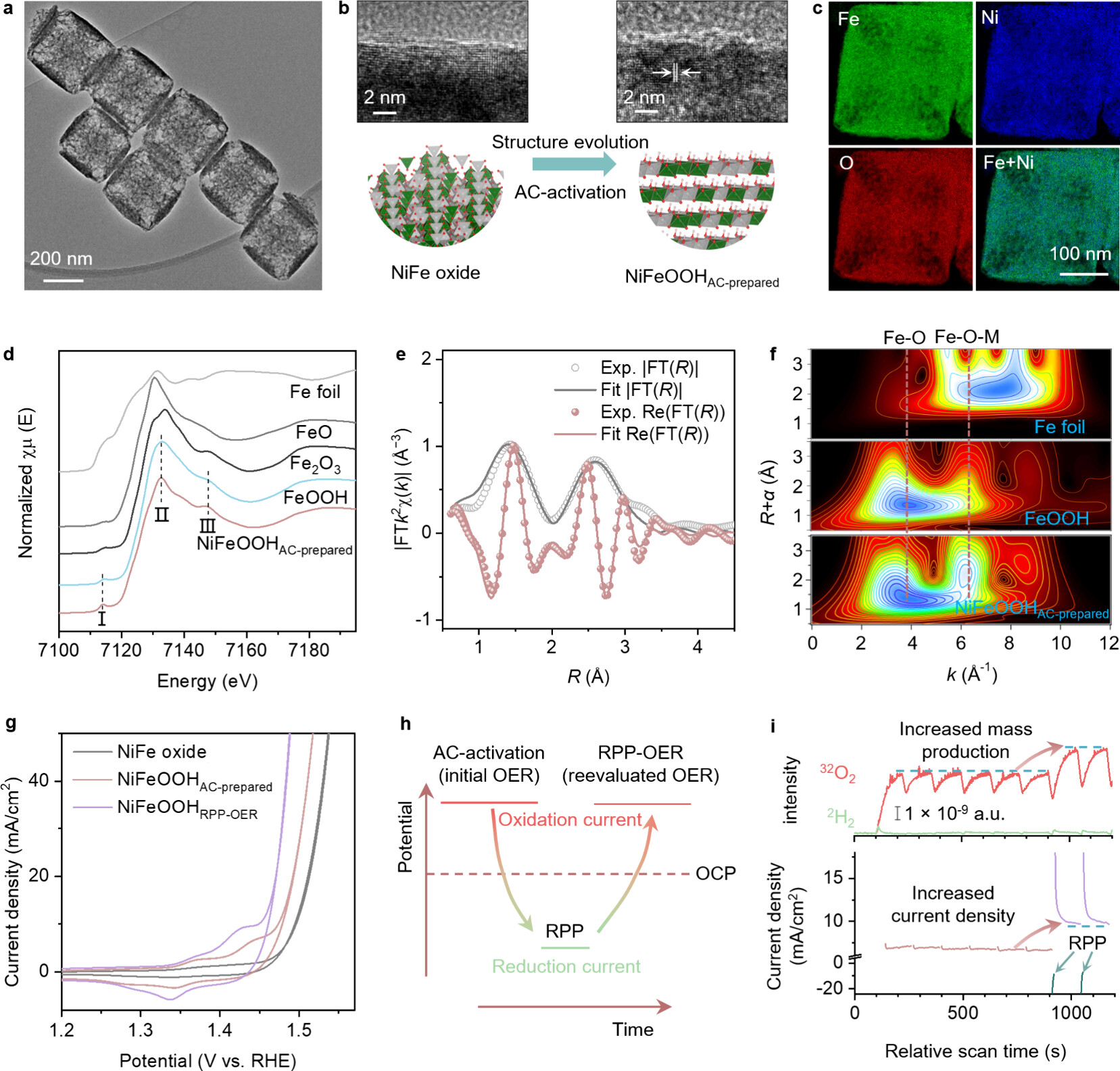

图2. 表征和电化学性能。a, NiFe氧化物纳米笼预催化剂的TEM图像。b, 通过AC活化从NiFe氧化物转变为NiFeOOH的HRTEM图像和示意图。c, AC制备的NiFeOOH的STEM-EELS元素分布图。d, AC制备的NiFeOOH和标准样品的归一化Fe K边XANES谱,虚线I、II和III标记了铁羟基氢氧化物的关键特征。e, AC制备的NiFeOOH在Fe K边的k²加权傅里叶变换EXAFS谱。f, 样品在Fe K边的EXAFS谱的小波变换。g, NiFe氧化物、AC制备的NiFeOOH(在1.51 VRHE处理50小时)和RPP后NiFeOOH(在-0.6 VRHE处理1小时)的CV曲线。h, 电位控制过程示意图。OCP表示开路电位。在AC活化后运行具有还原电流的RPP,随后进行RPP后的OER重新评估(RPP-OER)。i, AC制备的NiFeOOH在OER和RPP处理期间的原位质谱(上图)和电流密度(下图)。

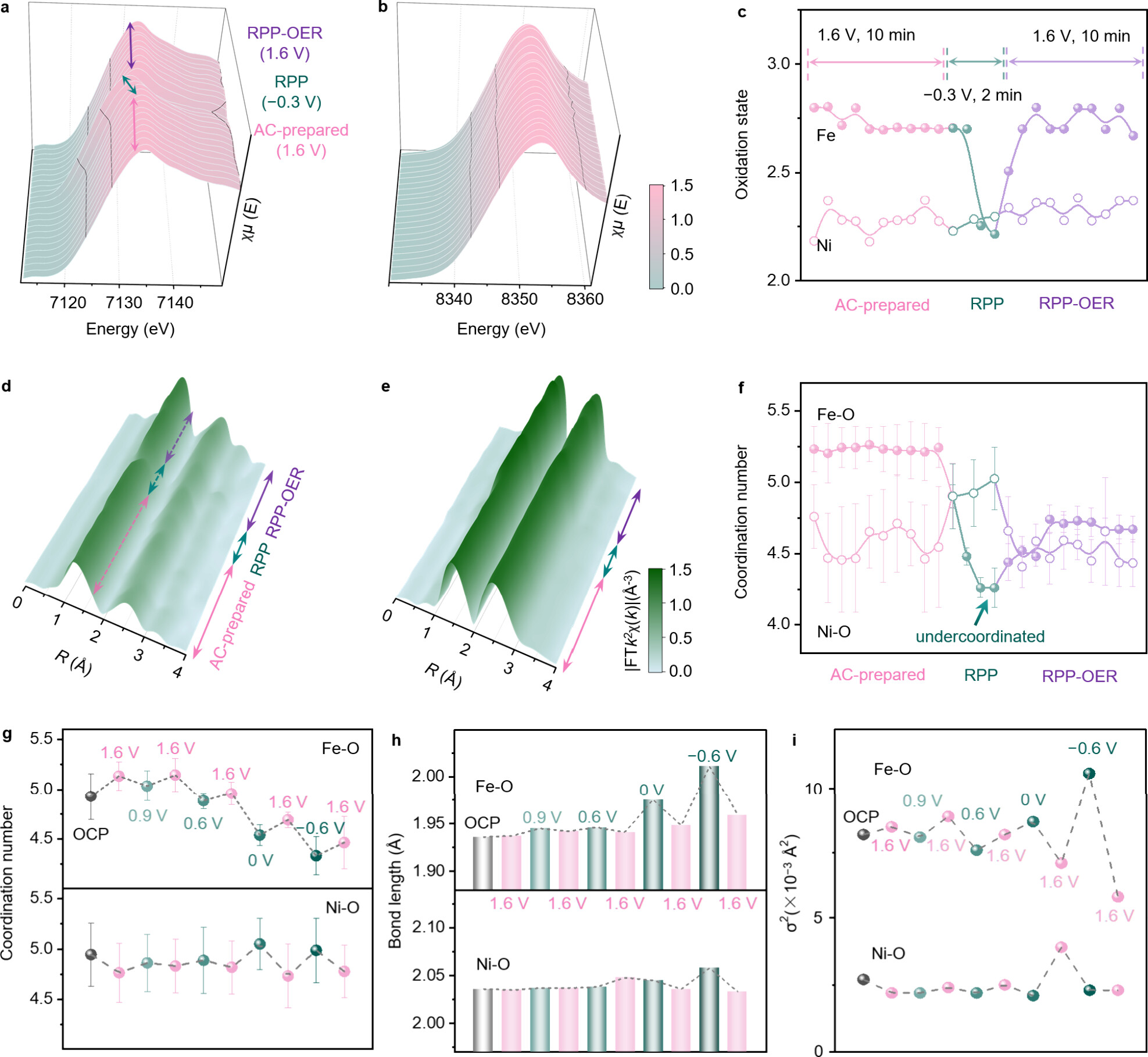

图3. 原位X射线吸收研究。a–c, NiFeOOH催化剂在不同反应阶段的归一化Fe K边(a)和Ni K边(b)原位快扫XANES谱,以及相应的Fe和Ni氧化态(c)。d–f, NiFeOOH催化剂在不同反应阶段在Fe K边(d)和Ni K边(e)的原位快扫EXAFS谱,提取的Fe–O(实心符号)和Ni–O(空心符号)配位数显示在(f)中。g–i, 来自电位依赖性原位XAS实验的EXAFS拟合参数,包括Fe–O和Ni–O路径的配位数(g)、键长(h)和德拜-沃勒因子(σ²)(i)。OCP表示开路电位。

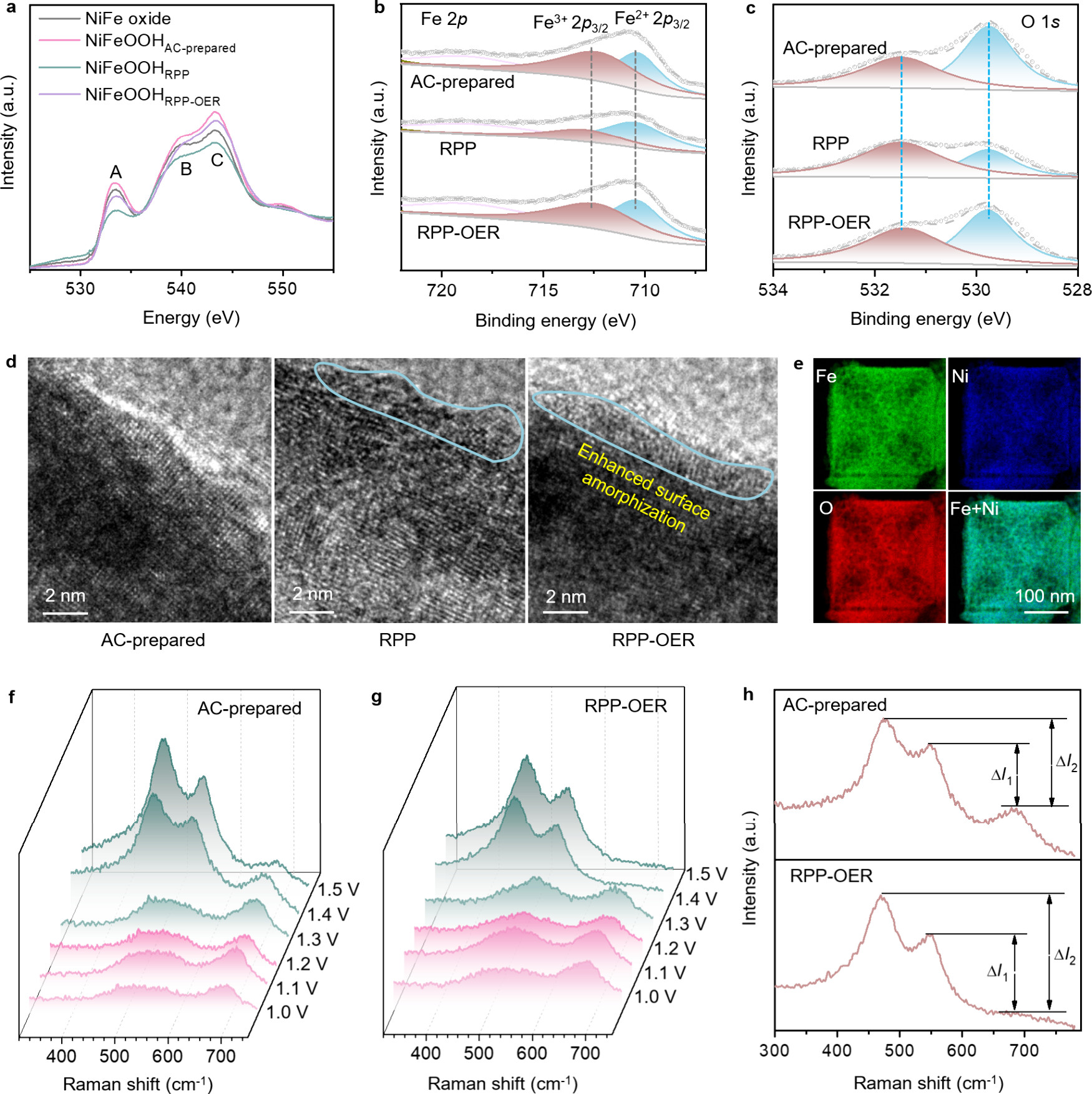

图4. 反应后表征。a, NiFe氧化物、AC制备的NiFeOOH、RPP处理的NiFeOOH和RPP-OER处理的NiFeOOH在O K边的软XAFS谱。b, c, NiFeOOH催化剂在不同反应阶段在Fe 2p(b)和O 1s(c)区域的XPS谱和分峰图。d, NiFeOOH催化剂在不同反应阶段的HRTEM图像。e, RPP-OER处理后NiFeOOH的STEM-EELS元素分布图。f, g, AC制备的NiFeOOH(f)和RPP-OER处理的NiFeOOH(g)在不同施加电位下的原位拉曼光谱。h, NiFeOOH催化剂在不同反应阶段在1.5 VRHE下的原位拉曼光谱。

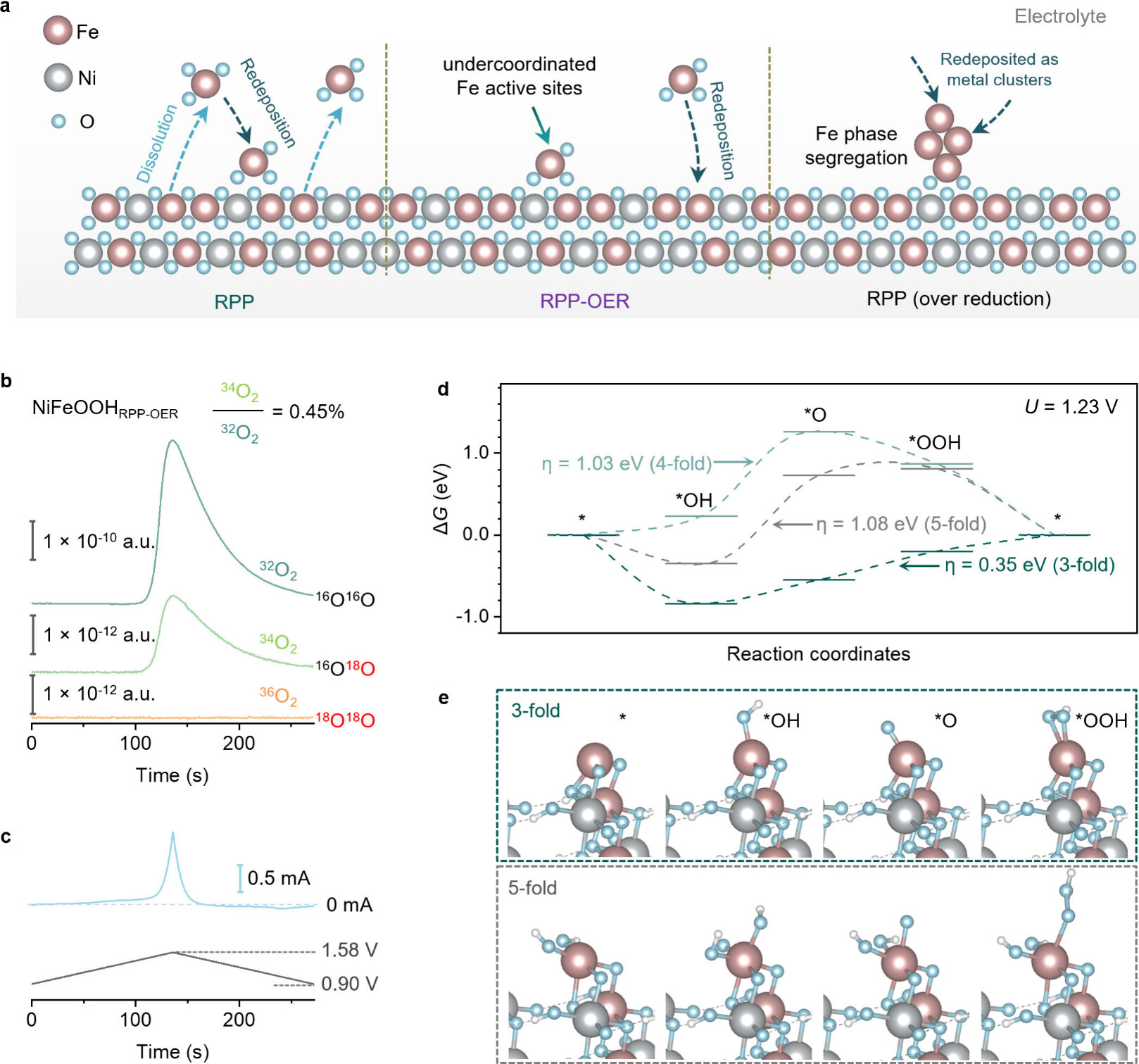

图5. NiFeOOH催化剂的结构演变和理论分析。a, 结构演变过程示意图,包括RPP、RPP-OER和RPP诱导的过度还原处理过程中的Fe-氧溶解/再沉积。为清晰起见,省略了Ni-氧溶解/再沉积过程和氢原子。b, 在H₂¹⁶O制备的1 M KOH溶液中测量的¹⁸O标记的NiFeOOH催化剂在RPP-OER处理后的DEMS信号。c, 原位DEMS实验期间相应的电流和电位随时间变化曲线。d, 不同配位数(3配位、4配位和5配位氧配位)的Fe活性位点在1.23 V下OER的自由能图。e, 展示3配位和5配位氧配位Fe位点的几何结构模型,包括有和无OER中间体的情况。锈色、灰色、浅蓝色和白色球分别代表Fe、Ni、O和H原子。

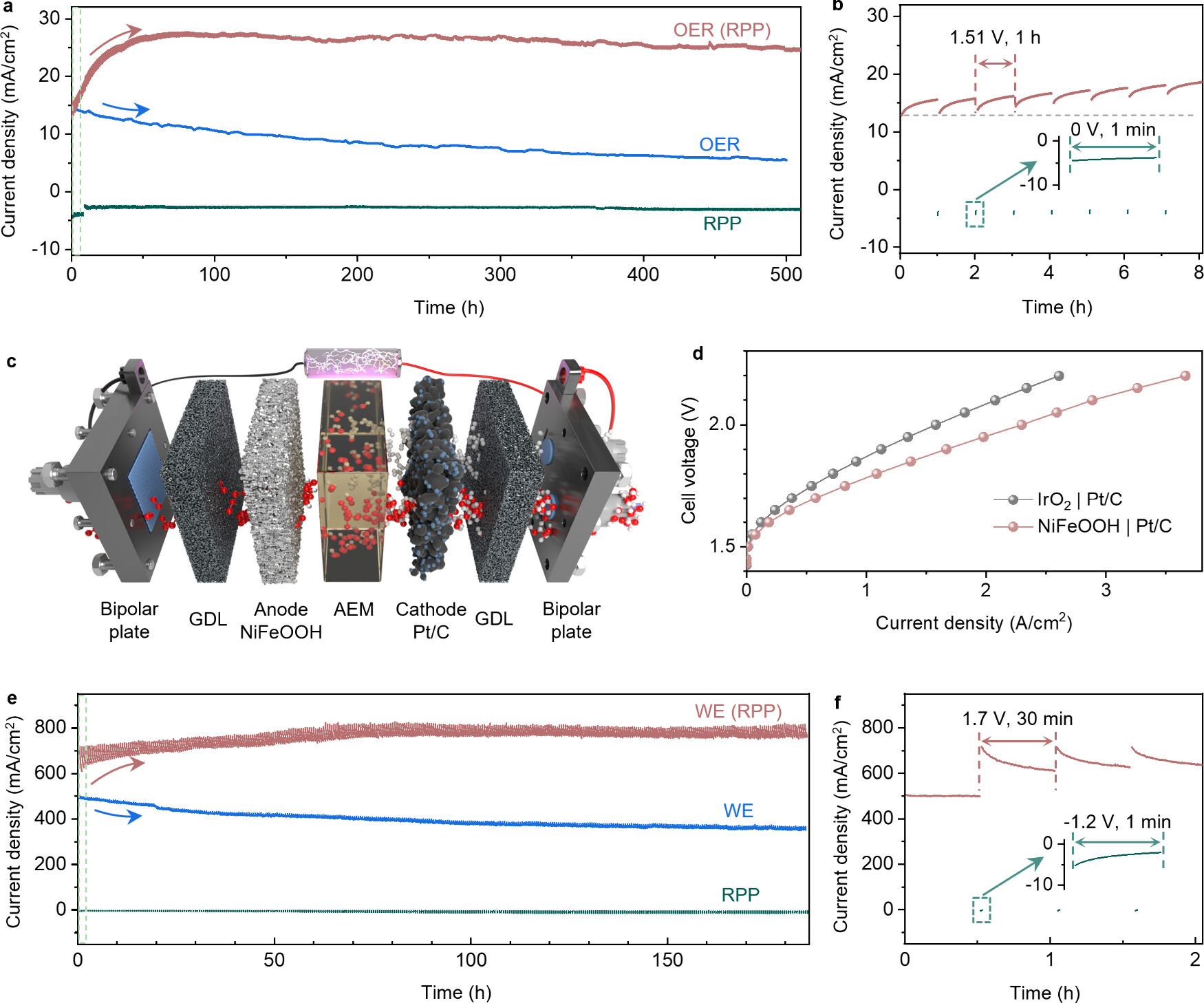

图6. OER性能评估。a, 采用和不采用RPP策略的NiFeOOH的OER性能比较。在三电极系统中,每次操作在1.51 VRHE电位下进行1小时计时电流测试(OER,蓝色曲线)。对于RPP处理的系统,电位在1.51 VRHE(RPP-OER,棕色曲线)和0 VRHE(RPP,青色曲线)之间交替,分别持续1小时和1分钟。b, a图中虚线框内数据的放大视图。c, AEMWE示意图。红色和白色球分别代表氧和氢原子。AEM和GDL分别指阴离子交换膜和气体扩散层。d, 使用商业IrO2或NiFeOOH作为阳极催化剂、Pt/C作为阴极催化剂、1 M KOH作为电解质的AEMWE单电池的极化曲线。e, 使用NiFeOOH和Pt/C作为催化剂,采用和不采用RPP策略的AEMWE性能。每次操作在1.7 V电位下连续进行30分钟计时电流测试(WE,表示水电解,蓝色曲线)。对于RPP处理的系统,电位在1.7 V(RPP-WE,棕色曲线)和-1.2 V(RPP,青色曲线)之间交替,分别持续30分钟和1分钟。f, e图中虚线框内数据的放大视图。

论文信息

相关研究成果以“Potential Pulsing-Induced Fe Undercoordination in NiFe (Oxy)Hydroxide Enhances Electrochemical Oxygen Evolution”为题发表于国际顶级期刊《Journal of the American Chemical Society》。论文共同第一作者为沙特阿卜杜拉国王科技大学吴志鹏博士、左守伟博士和复旦大学吴睿韬博士,共同通讯作者为沙特阿卜杜拉国王科技大学吴志鹏博士、张华彬教授和华南理工大学韩宇教授。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c12507?sessi>

部分通讯作者简介

韩宇,华南理工大学电子显微中心主任,华南理工大学前沿软物质学院教授,先进造纸与纸基材料全国重点实验室科研骨干。2004年被麻省理工学院《科技评论》杂志评选为百名青年发明家;2006年获新加坡青年科学家奖;2008年获Thomson Reuters Research Fronts Award(汤姆逊研究前沿奖);2021年获得德国洪堡研究奖;2019-2024连续6年入选科睿唯安(Clarivate Analytics)高被引学者。

韩宇教授2003年博士毕业于吉林大学,并先后在新加坡A-STAR(2003-2008)、沙特阿卜杜拉国王科技大学(2009-2023)从事科研工作。主要从事多孔材料的合成与应用(催化、分离、水处理),以及电子束敏感材料的高分辨电子显微成像方面的研究,是超低剂量电子显微成像技术的联合发明人。发表学术论文400余篇,其中包括权威期刊如Nature、Science、Nature Nanotechnology、Nature Chemistry、Nature Materials等,总引用次数超过50,000,H-index大于120。