研究背景

在动力电池迈向更高能量密度的过程中,高镍三元正极材料(如Ni含量≥0.9的单晶NCM)被寄予厚望。它们不仅能提供更高的比容量,还能兼顾成本和循环寿命。然而,这类材料依然存在两大致命难题:一是长距离的锂离子扩散路径带来的动力学迟缓和相变不同步;二是在充放电循环中累积的晶格应变与结构缺陷会引发微裂纹和不可逆相变。这些问题严重阻碍了超高镍单晶正极的产业化。

在此,华南理工大学环境与能源学院、先进造纸与纸基材料全国重点实验室杨成浩教授与浙江大学陆俊教授、美国阿贡国家实验室Khalil Amine教授和刘同超研究员合作,提出一种全新的“晶格内键合相”结构优化策略(简称IBP),成功在单晶LiNi₀.₉₂Co₀.₀₃Mn₀.₀₅O₂(SC92)中引入高强度化学键相界,不仅显著缩短锂离子扩散路径,还极大抑制了循环中的应变演化,实现了几乎“零容量衰减”的长寿命表现——在扣式半电池中100圈后容量保持率近100%,在全电池中1000圈后仍保持94.5%。这一设计有望推动高镍单晶正极真正走向大规模应用。

图文解读

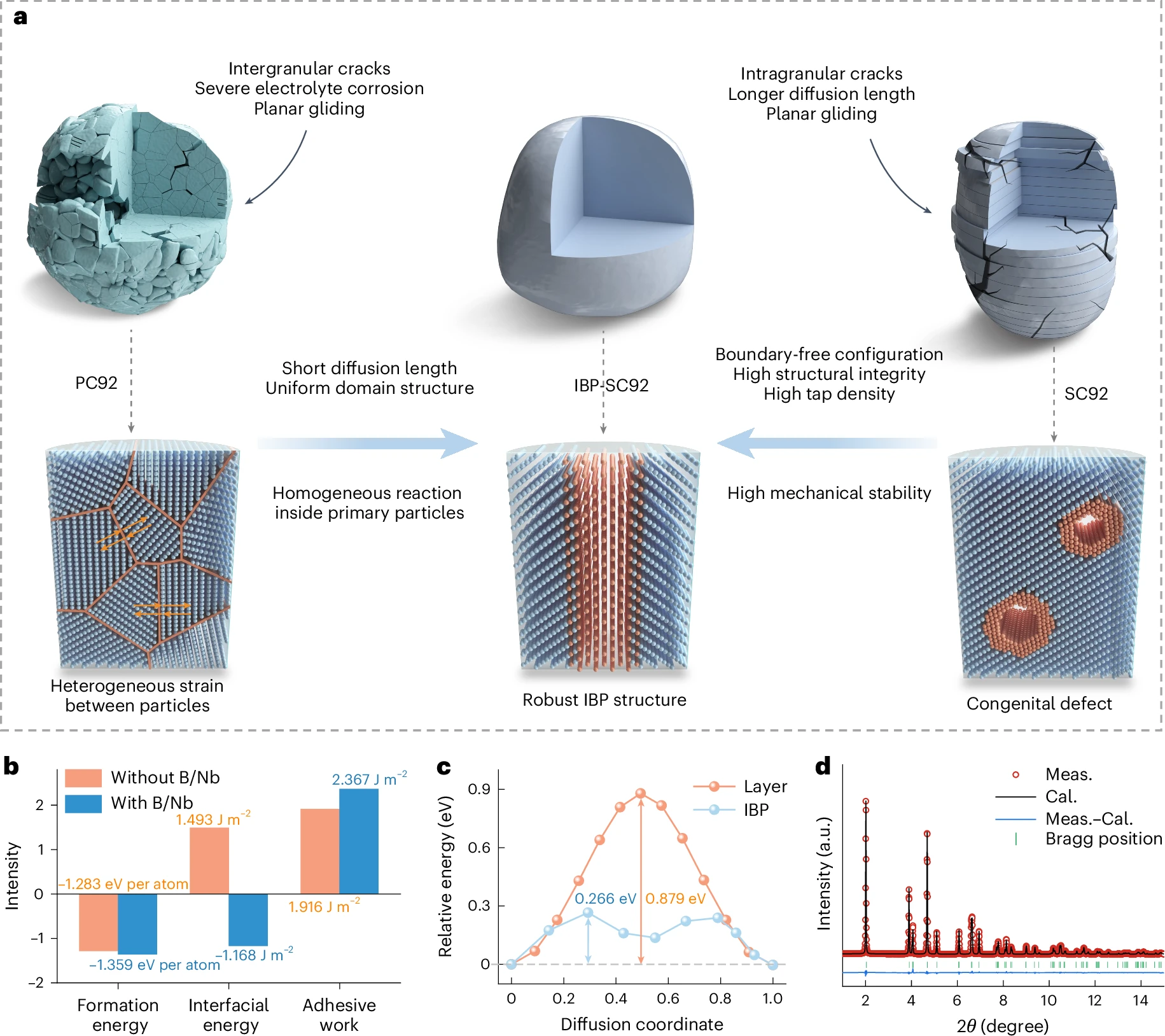

作者提出的IBP结构设计,灵感来自于多晶的“快扩散”优势和单晶的“高完整性”特性——在单晶内部构建强化的相界,把大颗粒分割为多个更小的离子传输单元,不仅加快了Li⁺传输,还能像“铆钉”一样稳固结构,从根源上抑制相变不均和应变失配。

为构筑这种IBP结构,作者在单晶SC92的合成中引入了硼(B)和铌(Nb)元素。B原子进入晶格间隙,能有效阻止Ni²⁺迁移到锂层;Nb则进入过渡金属层,提供额外的电子跃迁通道,提高电子导电性。两者在高温烧结中的协同作用,会诱导颗粒在由氢氧化物前驱体转变为分层氧化物的过程中重排和再结晶,从而在晶格内部形成稳定的键合相界(Fig. 1a)。第一性原理计算显示,IBP的形成能和界面能均低于未修饰结构,甚至界面能从正值转为负值,意味着热力学稳定性大幅提升。同时,IBP相的锂离子迁移能垒仅0.266 eV,远低于传统分层相的0.879 eV(Fig. 1c),证实其具备更快的锂离子传输能力。

图1. IBP-SC92的设计原理和结构

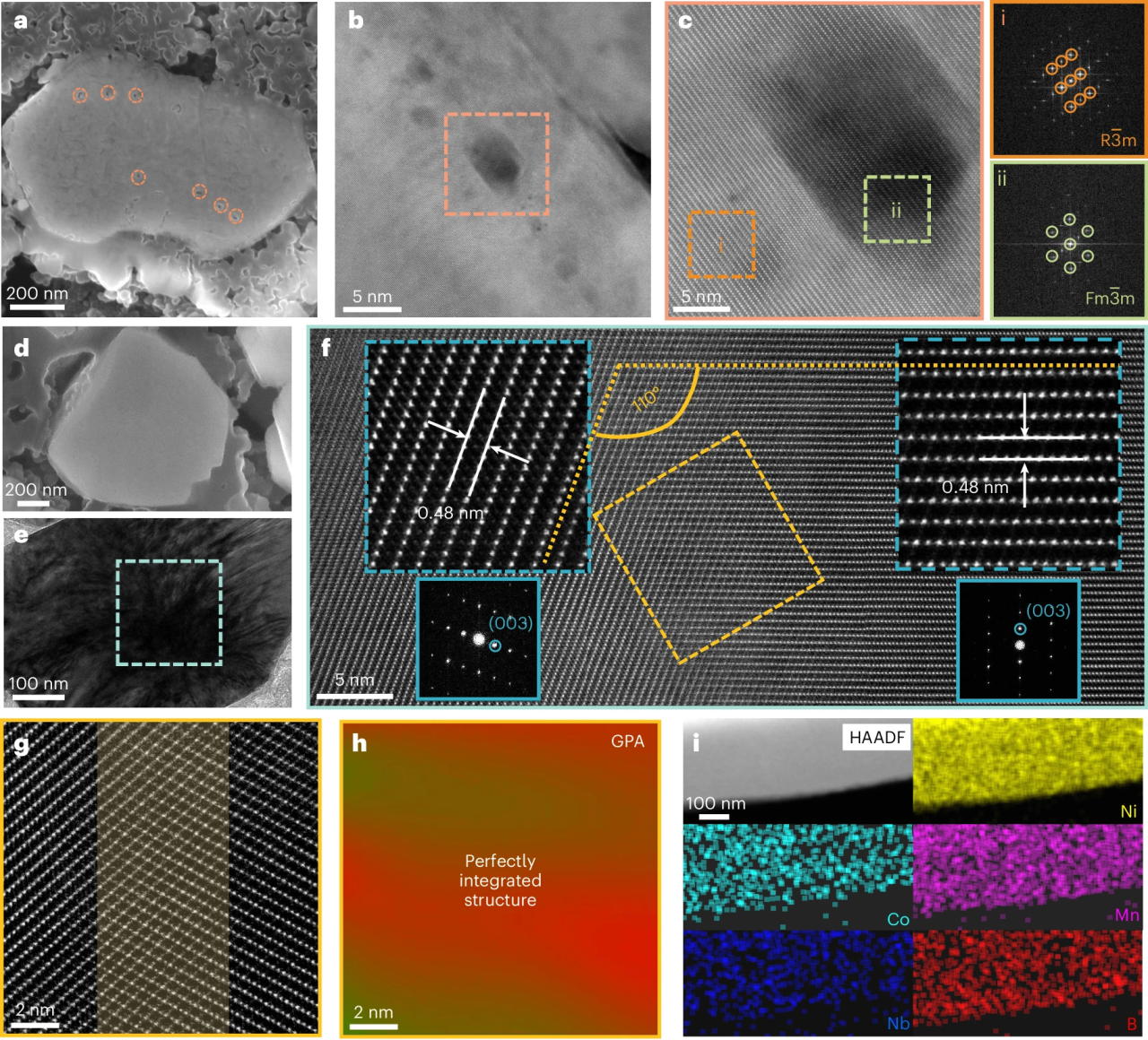

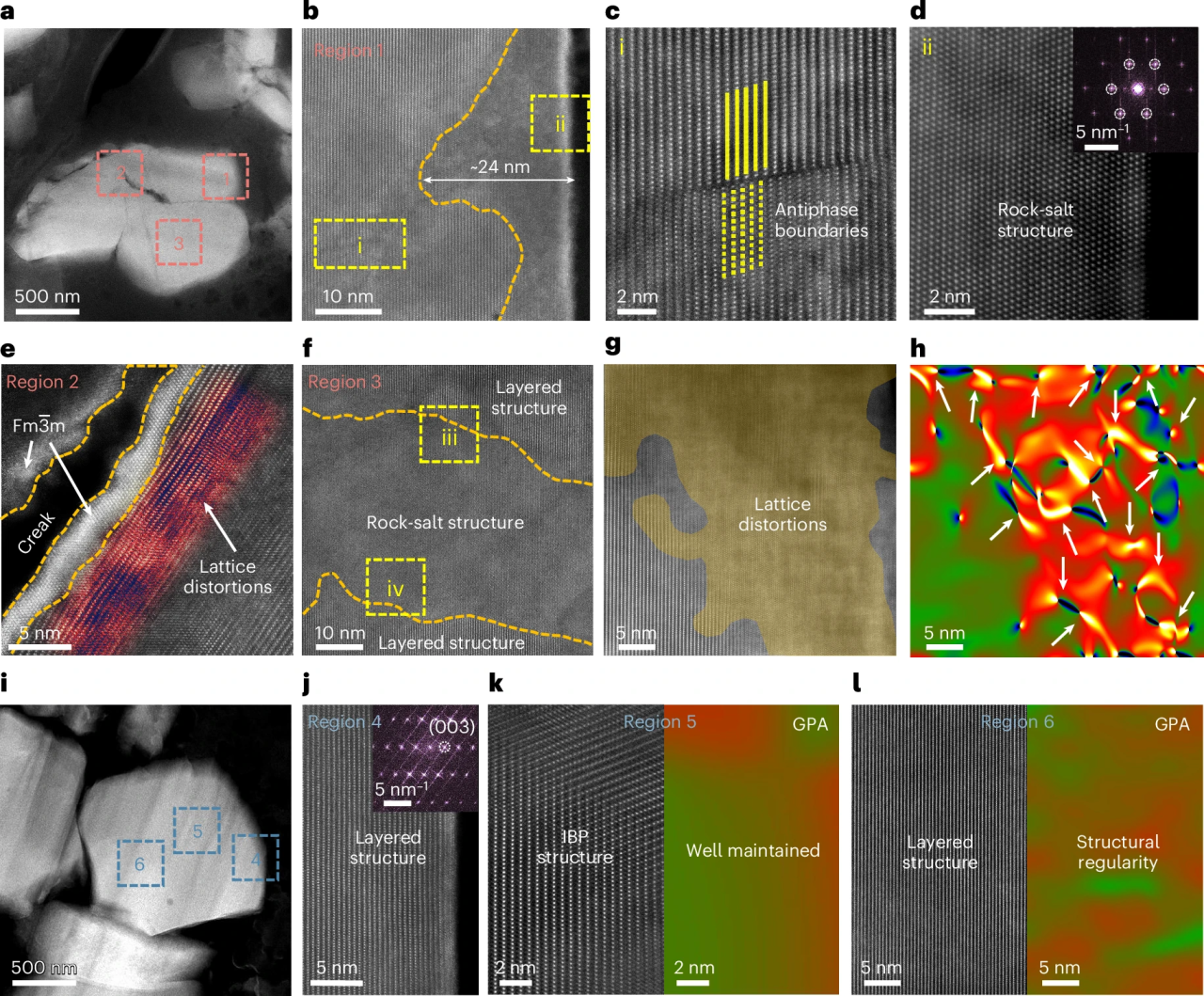

显微结构对比:缺陷消失,界面稳固

在高分辨透射电镜下,传统SC92颗粒内部可见纳米孔洞,孔周围往往生成电化学惰性的岩盐相,阻碍Li⁺传输;而在IBP-SC92中,这些缺陷几乎完全消失(Fig. 2d-e)。相界处呈现出两个高一致性的晶面(003)和(104)相交110°的结构,且应变分析(GPA)表明其整合良好、无额外晶格畸变(Fig. 2h)。元素面分布(EDS)结果显示,B与Nb均匀弥散于颗粒内部,而非仅停留在晶界。这种内部分布形式是实现结构强化的关键。

图2. 初始形态,结构和组成特性

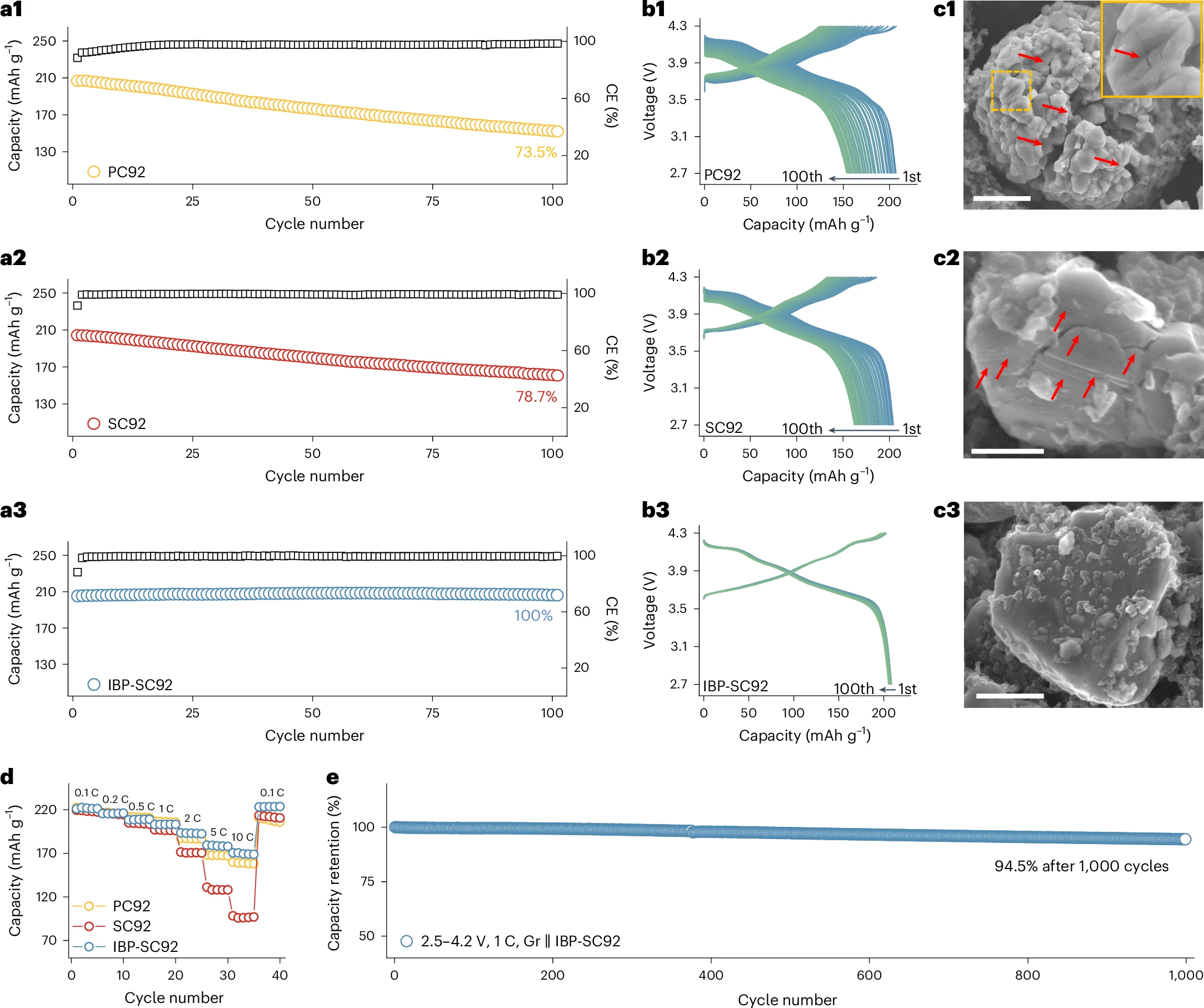

电化学性能:零衰减的循环寿命

在相同条件下测试,PC92(多晶)和SC92在0.5C倍率下循环100圈后容量保持率仅为73.5%和78.7%,而IBP-SC92几乎无衰减(Fig. 3a3)。充放电曲线显示,IBP-SC92的极化几乎可以忽略,反映了其更稳定的结构和更快的Li⁺传输速率(Fig. 3b3)。形貌对比同样直观:PC92出现严重的颗粒间裂纹,SC92有明显的晶面滑移痕迹,而IBP-SC92的表面几乎未受损伤(Fig. 3c3)。在全电池测试中,IBP-SC92与石墨负极配对,在1C倍率下1000圈后仍保持94.5%容量(Fig. 3e)。

图3. 循环稳定性测试后的电化学性能和FESEM图像

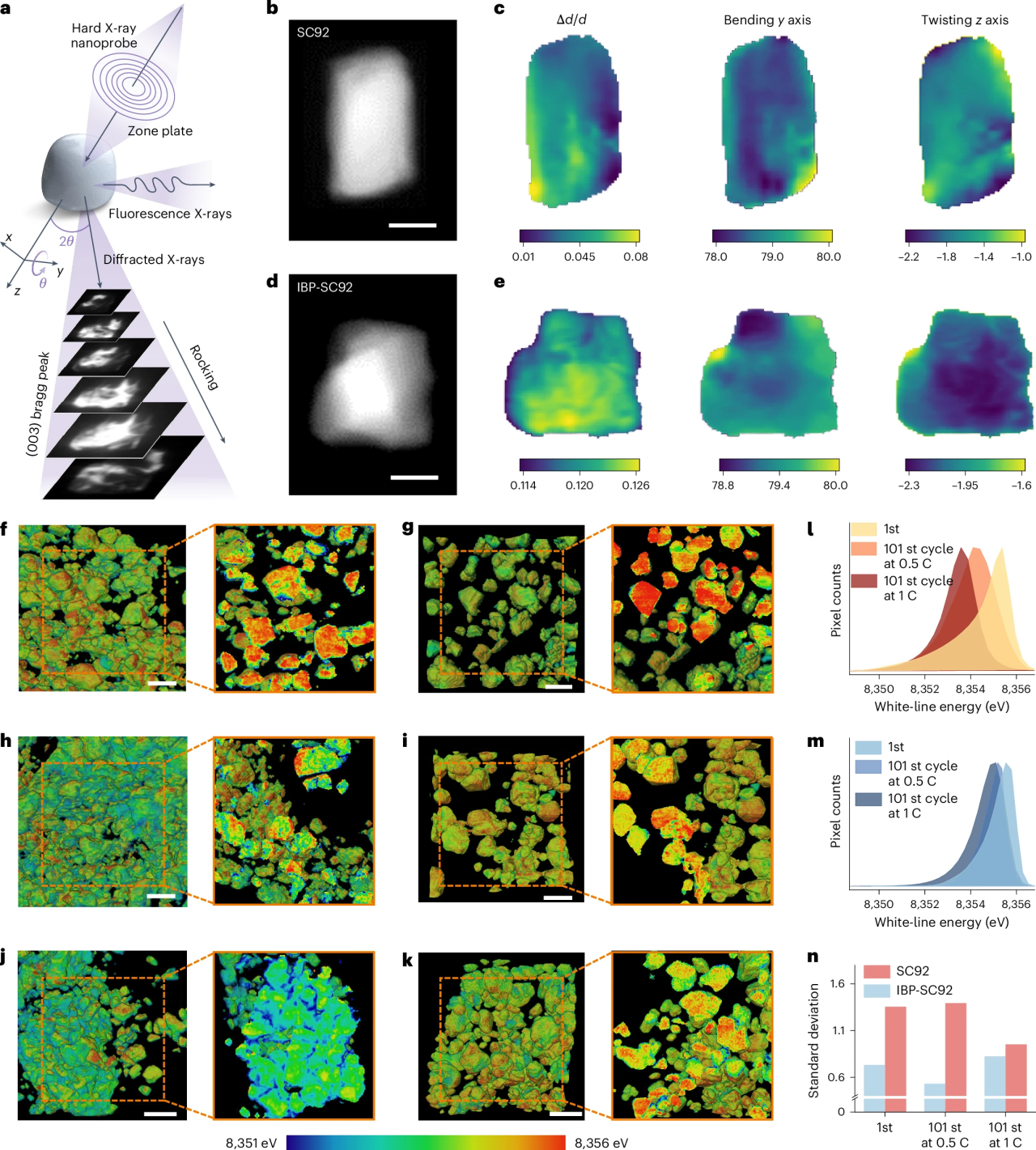

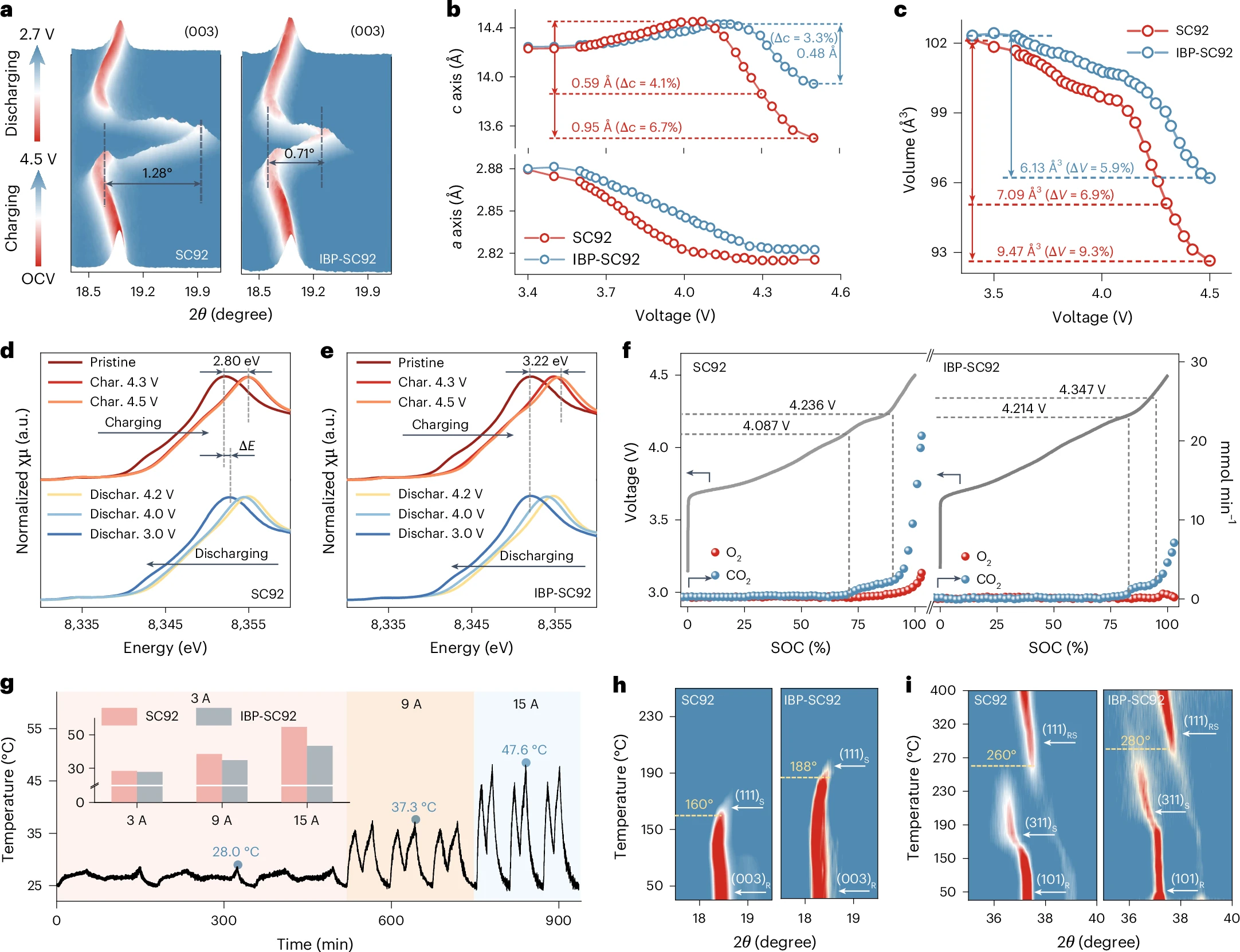

同步辐射揭示:应变被“锁死”

利用同步辐射纳米衍射技术,作者对单颗粒的应变分布进行了可视化。结果显示,SC92在高脱锂态下Δd/d可达0.07,是IBP-SC92的6倍,同时沿y、z轴的晶格弯曲量也显著更大(Fig. 4c,e)。这意味着IBP结构有效降低了局部应力集中,防止了应变在循环中不断累积。

结合三维XANES成像,IBP-SC92在多圈循环后仍保持均匀的Ni高价态分布,而SC92出现明显的价态不均与局部还原,反映出后者在高电位下发生了反应不均与结构退化(Fig. 4h-k)。

图4. 扭曲和化学氧化状态分布

高压结构稳定性与安全性

原位XRD揭示,在4.5V高压下,SC92的H2-H3相变引起的c轴收缩达6.7%,而IBP-SC92仅为3.3%(Fig. 5b),体积变化也减少近一半,显著缓解了相变应变。原位DEMS气体分析发现,IBP-SC92在初次充电过程中释放的O₂与CO₂更少且更滞后,表明其抑制了晶格氧损失和副反应发生。此外,在大倍率充放电下,IBP-SC92的电芯温升明显低于SC92(15A倍率下低近9℃),体现出更优的热稳定性(Fig. 5g)。

图5. 结构稳定性特征

失效分析:从裂纹密布到完好如初

循环100圈后的截面STEM图像显示,SC92内部裂纹遍布,表面岩盐相厚达24 nm,并伴随大量位错与晶格畸变(Fig. 6b-f);而IBP-SC92颗粒截面光滑、结构规则,既没有大面积裂纹,也无明显的岩盐相侵蚀(Fig. 6i-l)。这意味着其内部的“化学键合界面”有效抵御了机械应变和结构崩塌。

图6. 循环后SC92和IBP-SC92的微观结构演化

研究总结

这项研究首次在超高镍单晶正极中引入晶格内键合相(IBP),实现了结构稳定性与快速离子传输的兼得。通过B+Nb协同掺杂与高温诱导,该结构在单晶内部构筑了高强度、低能垒的化学键界面,不仅消除了传统单晶的缺陷问题,还显著抑制了循环中的应变演化和相变不均。

IBP-SC92在半电池中100圈零衰减、全电池中1000圈保持率94.5%的表现,为高镍单晶正极的大规模商业化应用奠定了坚实基础。这一策略为下一代高能量密度锂离子电池材料提供了新的设计思路,未来有望与快充、长寿命和高安全性需求深度结合,推动动力与储能电池的性能飞跃。

论文信息

相关研究成果以“Intralattice-bonded phase-engineered ultrahigh-Ni single-crystalline cathodes suppress strain evolution”为题发表于《Nature Energy》。论文共同第一作者为张启蒙和王晶,共同通讯作者为华南理工大学杨成浩教授、浙江大学陆俊教授、美国阿贡国家实验室Khalil Amine教授和刘同超研究员。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41560-025-01827-4