研究背景

研究背景

在全球能源需求持续攀升与环境问题日益严峻的背景下,如何高效利用可再生能源成为关注焦点。湿气发电作为新兴能量转换技术,通过纳米结构材料与水分子相互作用直接发电,为能源转换开辟了全新路径。湿-电发电机(MEG)可不依赖地域与气候条件,将空气湿度直接转化为电能。然而,现有水凝胶基MEG在输出性能与稳定性方面仍受限于孔径分布不均、尺寸稳定性差及离子选择性传输能力偏弱等瓶颈。

为此,华南理工大学轻工科学与工程学院、先进造纸与纸基材料全国重点实验室祁海松教授等共同提出了一种原位纳米限域策略,以柚皮(DPP)三维骨架为限域基体,通过引入生物小分子柠檬酸和生物质大分子羧甲基纤维素完成原位交联,获得了相对均一、高电荷密度且稳定存在于德拜长度以下的纳米孔结构水凝胶材料(PCNH)。该孔结构增强了水分吸附、离子解离及定向离子迁移效率,显著提升了流动电势输出。在德拜屏蔽效应的加持下,所制备的PCNH-MEG开路电压较无纳米孔结构的对照水凝胶体系提升约0.4 V,优化后在90%相对湿度下可实现1.51 V开路电压与740.5μA cm⁻²电流密度。进一步集成化设计下,输出电压突破5000 V,并成功为空气净化装置供能,实现高效空气净化。该研究不仅验证了有机水凝胶通过纳米孔工程显著提升湿电转换性能的可行性,还为可持续能源收集与环境净化技术提供了可推广的材料与结构设计思路,在绿色能源与环境修复领域具有重要应用潜力。

图文解读

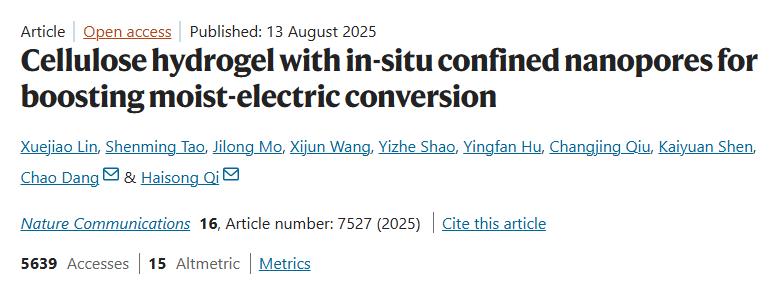

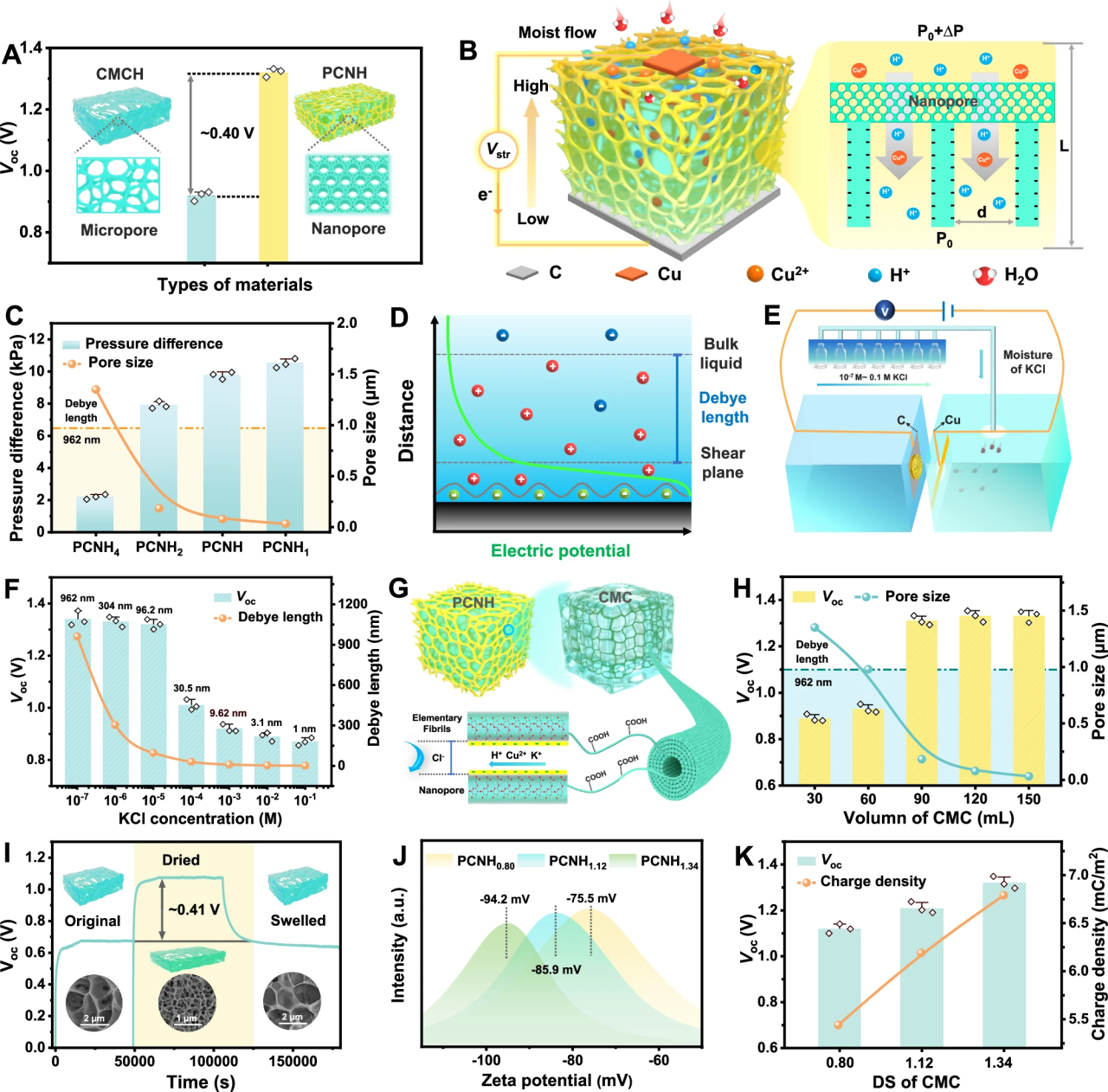

图1所示,以绿色原料柚子皮(DPP)、羧甲基纤维素(CMC)和柠檬酸(CA)构建了纳米限域水凝胶(PCNH),实现了高表面电荷密度和亚德拜长度孔结构。其中,DPP的微米级连通孔既利于CMC溶液均匀渗透并原位交联,又能限制水凝胶体积膨胀,将孔径稳定在纳米尺度并低于德拜长度;高取代度CMC富含羧基和羟基,提升吸湿性与H⁺解离扩散能力,增强离子选择传输;CA通过酯键和氢键交联CMC,并利用丰富的羧基进一步提升水凝胶表面电荷密度。这种原位纳米限域策略在DPP孔内形成高密度带负电的纳米通道,亚德拜长度纳米孔道触发德拜屏蔽效应,实现高离子选择性与稳定电输出。PCNH-MEG(0.25 cm²)在90%相对湿度(RH)下可持续输出1.51 V超过180 h,性能优于传统水凝胶类MEG。此外, PCNH-MEG提供的开路电压(1.51 V)、短路电流密度(740.5 μA cm−2)和集成后的电压(5030 V)与目前基于活性电极的MEG报道相比具备有很大的优势。PCNH-MEG在材料成本和环境可持续性方面同样也具有优势。

图1. PCNH-MEG的设计理念、性能优势与技术构想。

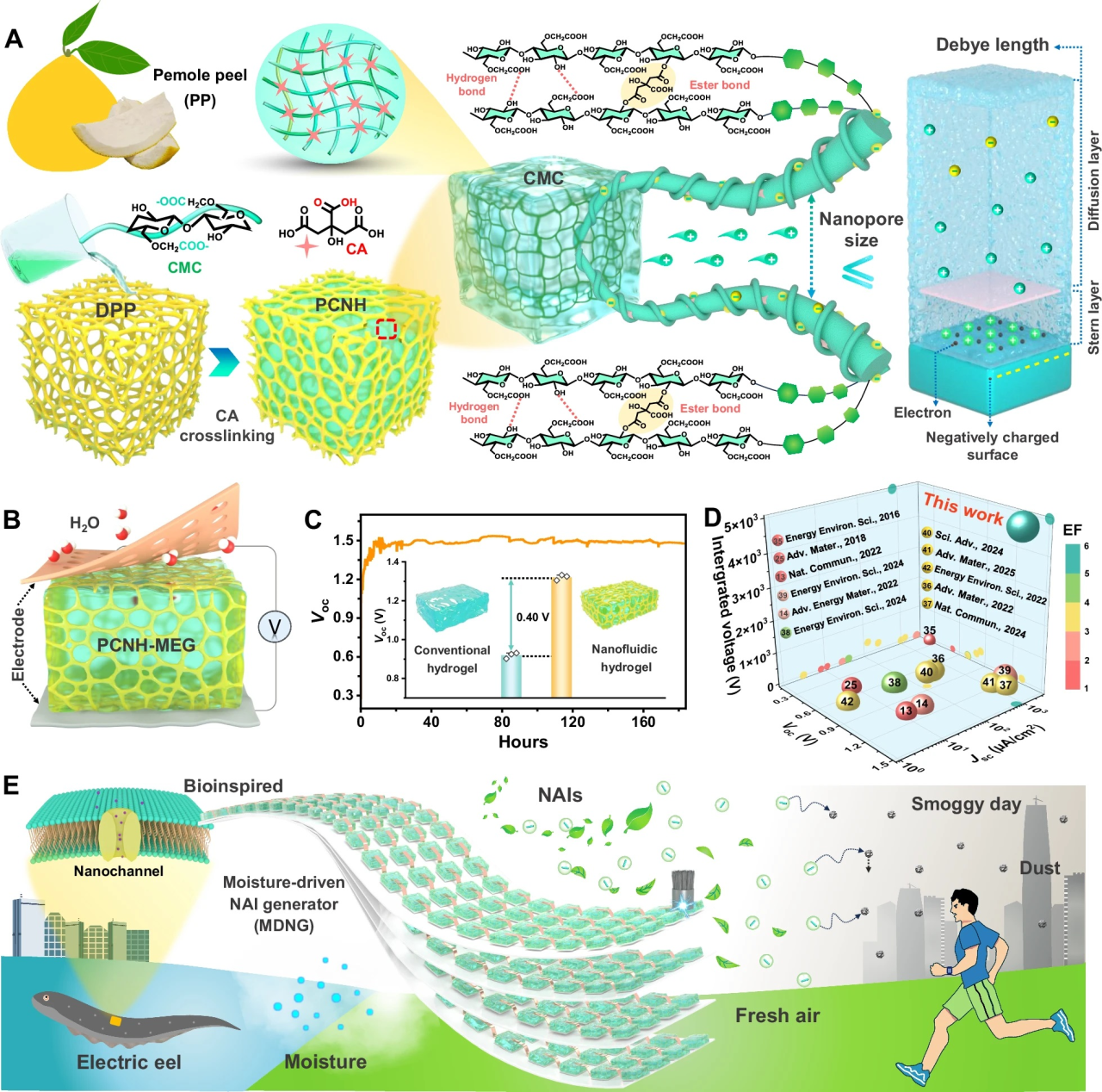

图2所示,PCNH采用原位纳米限域策略,将CMC水凝胶嵌入柚子皮的三维互连微孔中,形成尺寸可控(90-210nm)、高度有序且具高表面电荷密度(−6.82 mC m−2)的纳米孔道。这些孔道在保持优异尺寸稳定性的同时,大幅提升离子选择性与传输效率,显著增强了湿电转换性能,远超对照体系。纳米限域策略不仅可以精确调控孔径和孔道排列,还能抑制高湿条件下的膨胀与结构坍塌,为高效、长期稳定的离子传输与湿电能量收集/转换提供了结构基础。

图2. PCNH纳米孔结构的核心特征与特性。

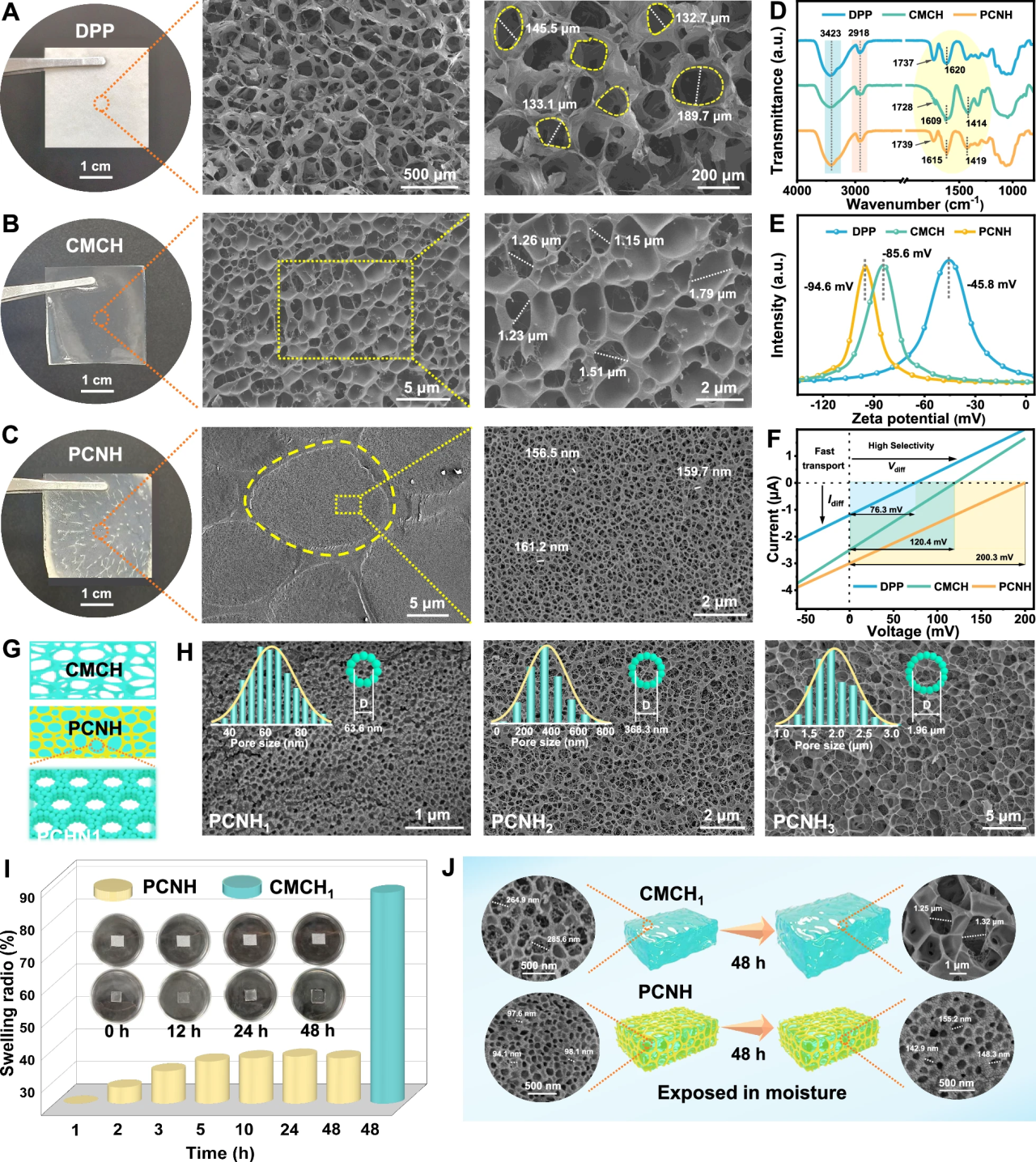

图3和图4所示,PCNH的纳米孔结构赋予其卓越的吸湿性、高表面电荷密度及优异的离子选择性,使其在潮湿环境下能够高效将湿气转化为电能。在80%RH下,PCNH-MEG的开路电压(1.32 V)和短路电流密度(693.2 μA cm⁻²)分别较对照体系提升近3倍和20倍。这一性能源于两大核心机制:H⁺/Cu²⁺梯度扩散与德拜屏蔽效应。前者由纳米孔中羧基吸湿解离产生,驱动质子迁移并实现电荷分离;后者则利用孔径小于德拜长度的优势,实现对反离子的高选择性传输,从而显著放大流动电势。

图3. PCNH 纳米孔道驱动的H⁺/Cu²⁺梯度扩散作用机理。

图4. ;PCNH纳米孔引发的德拜屏蔽效应作用机理。

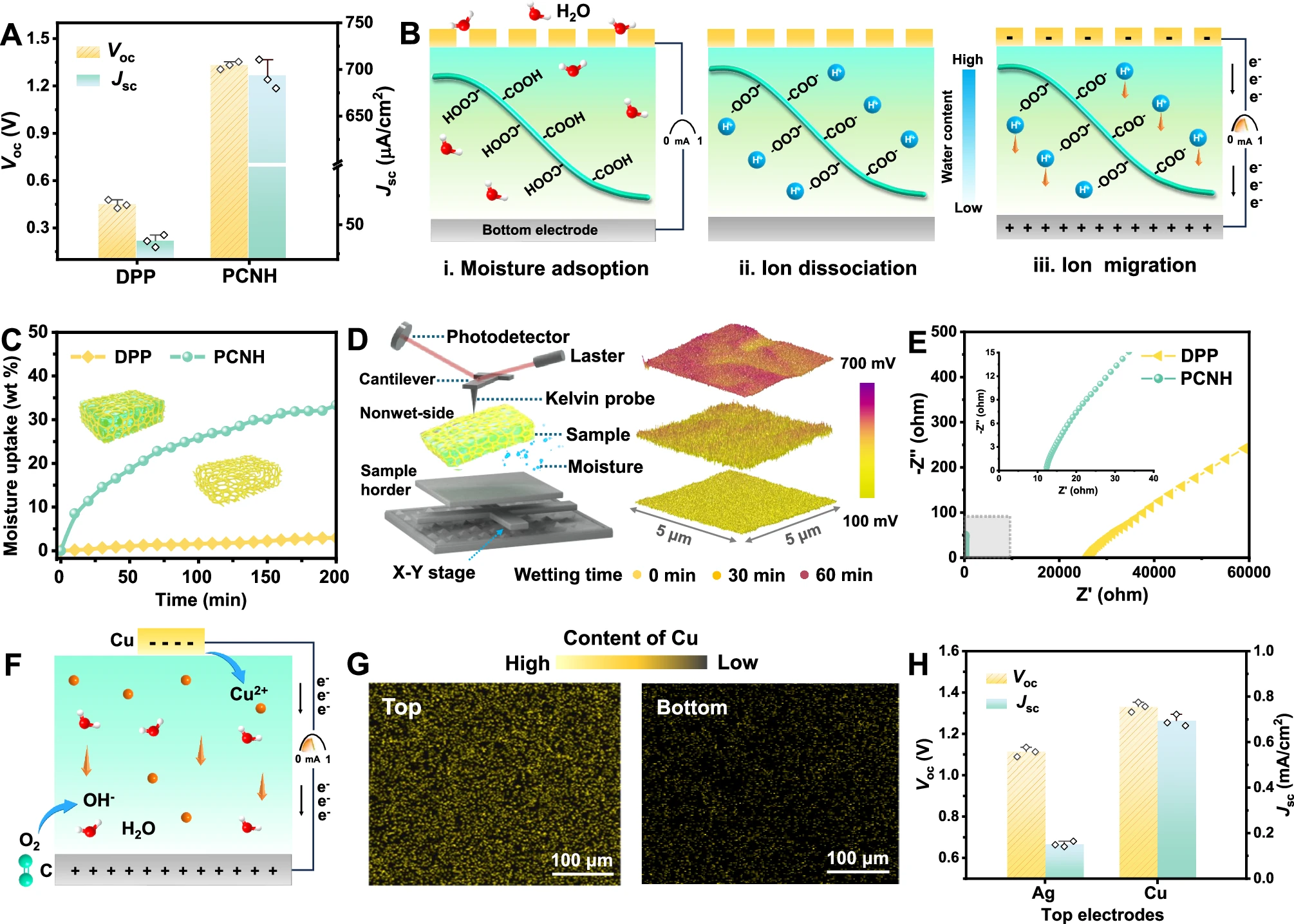

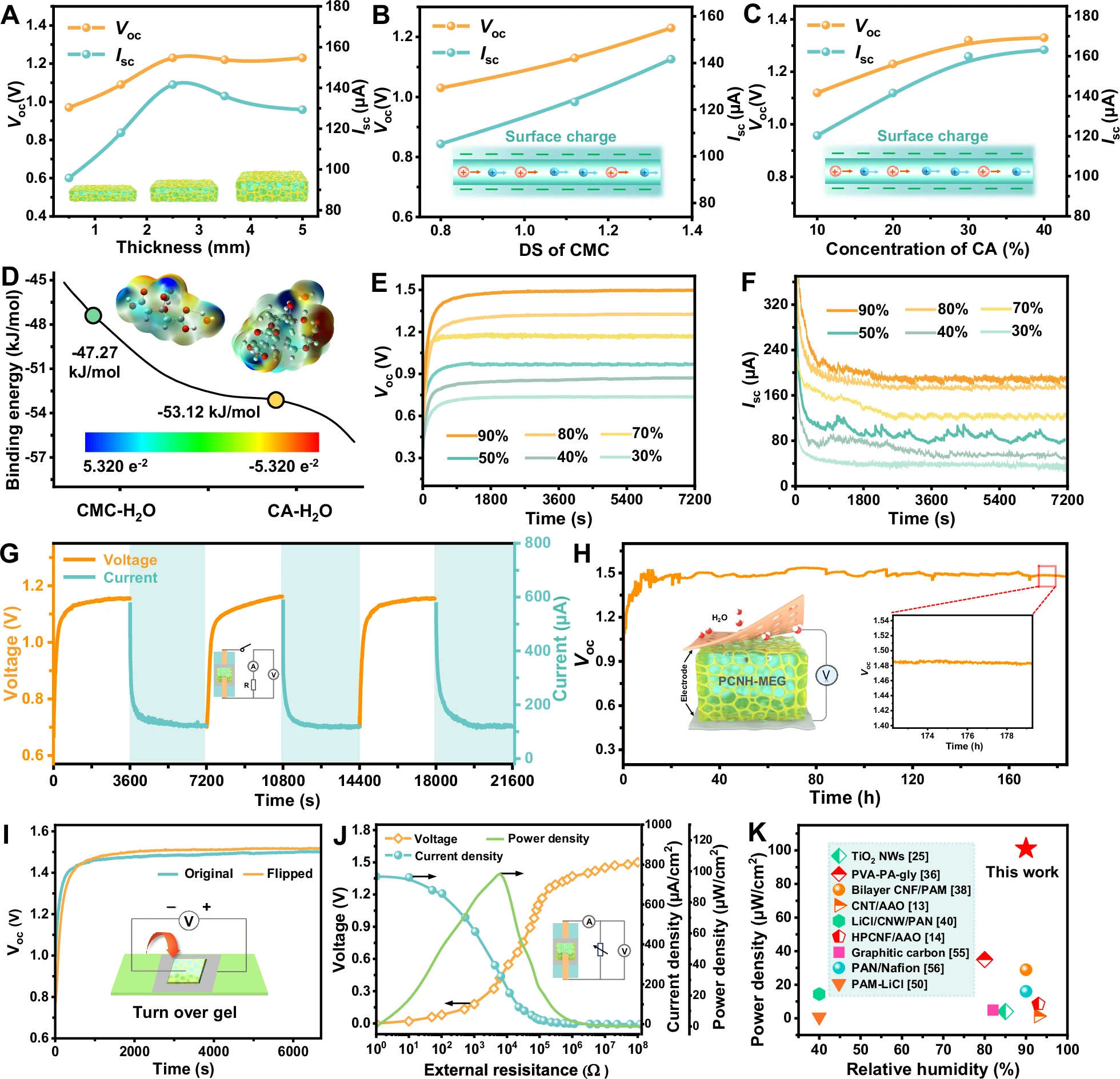

图5所示,PCNH-MEG通过精准调控纳米孔结构和表面电荷,实现了出色的湿电输出性能。2.5 mm为最佳厚度,可在增强流动电位与离子梯度扩散的同时避免扩散阻力增加;引入高取代度CMC和高浓度CA显著提高纳米孔表面电荷密度,并将孔径缩小至德拜长度以下,从而放大德拜屏蔽效应,进一步提升离子选择性传输与电荷分离效率。在90%RH下,器件可输出1.51 V电压与185.1 μA电流,优于多数已报道的活性电极型MEG,并在低湿环境下依然保持稳定发电。PCNH-MEG具备出色的自充电特性与稳定性(180 h性能保持率98%),最大功率密度达101.1 μW cm⁻²。

图5. PCNH-MEG的输出性能的调控与优化。

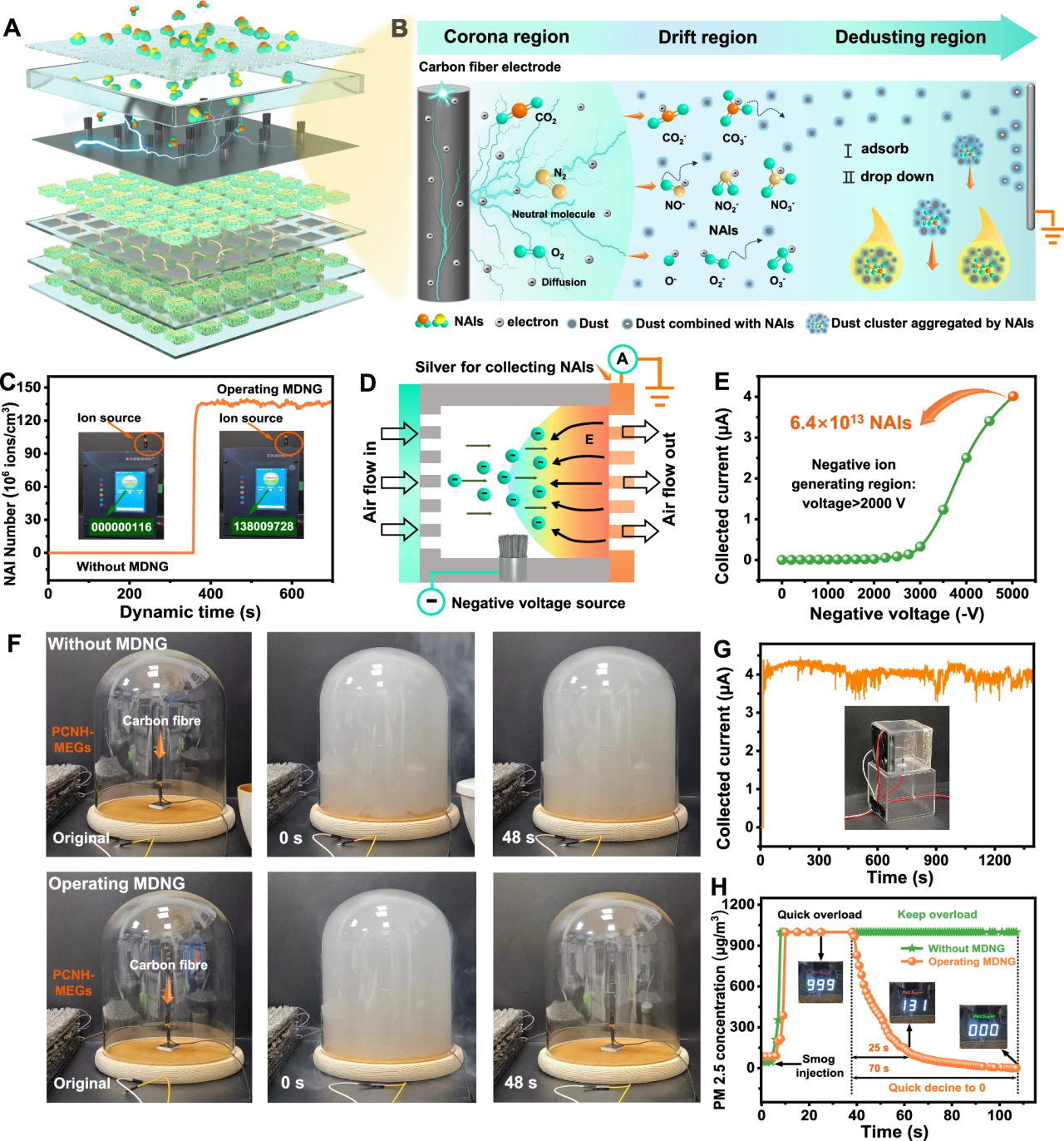

图6所示,基于PCNH-MEG的大规模集成可实现环境湿度驱动的高压输出,无需整流或升压模块即可驱动负离子电极,完成空气净化。当串联单元数达4369时,PCNH-MEG的电压高达5030 V,可持续输出并利用湿气驱动负离子发生器(MDNG),在常温高湿条件下产生密度达6.4×10⁵ ions·cm⁻³(100 m3空间)的负离子,从而有效沉降颗粒物与去除PM₂.₅。该技术具备结构稳定、能量转化效率高、可规模化部署等优势,为未来雾霾治理与环境健康提供了新思路。

图6. PCNH-MEG的大规模集成用于空气净化。

论文信息

相关研究成果以“Cellulose hydrogel with in-situ confined nanopores for boosting moist-electric conversion”为题发表于《Nature Communications》。论文第一作者为华南理工大学博士研究生林雪娇,共同通讯作者为新加坡国立大学博士后研究员Chao Dang和华南理工大学祁海松教授。该研究工作得到了先进造纸与纸基材料全国重点实验室自主研究课题基金(2024ZD02)等的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61716-y