“文献”一词最早见于《论语·八佾》:“夏礼,吾能言之,杞不足徵也;殷礼,吾能言之,宋不足徵也。文献不足故也。足,则吾能徵之矣。”南宋朱熹《四书章句集注》认为“文,典籍也;献,贤也”。这时的“文献”即有典籍与宿贤之意。随着社会的进步和语言本身的发展,文献的内涵不断扩展。今天所说的“文献”,在1983年颁布的国家标准《文献著录总则》中被定义为“记录有知识的一切载体。”

中华民族历史悠久,有着百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史,是世界上唯一文明从未中断而发展至今的民族,积淀下来的传世文献更是浩如烟海。“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”这些文献既是我们坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的重要依据,也是激励中华儿女赓续历史文脉、谱写当代华章的力量源泉。做好文献保护和文化传承是一项功在当代、利在千秋的伟大事业,需要一代又一代人坚持下去,并为之做出不懈地努力。

党中央、国务院历来高度重视文献保护和文化传承工作。1981年9月,中共中央发布《关于整理我国古籍的指示》,吹响了我国改革开放时代古籍工作的号角。2007年1月,国务院办公厅印发《关于进一步加强古籍保护工作的意见》,正式启动“中华古籍保护计划”,这是我国历史上首次由国家主持开展的全国性古籍保护工程。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把文化建设摆在治国理政的突出位置,对文化建设工作作出了一系列重大决策部署。2022年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新时代古籍工作的意见》,为新时代古籍工作指明了方向,提供了新思路,是指导新时代古籍工作的纲领性文件。在今年6月文化传承发展座谈会上和10月全国宣传思想文化工作会议上,习近平总书记发出殷殷嘱托,再次强调要“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是我们在新时代新的文化使命。”

在党和政府及社会各界的共同努力下,经过40多年的蓬勃发展,我国文献保护和文化传承事业取得巨大进步,有关学科建设、人才培养、科技创新、合作交流、社会服务等方面呈现欣欣向荣的良好发展态势。但是,也应清醒地看到,当前我国文献保护和文化传承工作还面临诸多问题,如复合型高端人才依然匮乏,学科交叉融合有待加深,国际合作交流仍然偏少,体制机制尚不健全,资源开发利用不够充分,科技成果转化和推广应用仍需加强等。基于此,如何进一步提升我国文献保护与文化传承工作的质量和水平,全面开创我国文献保护与文化传承工作的新局面,更好地为新时代中国特色社会主义建设事业服务,为广大人民群众服务,亟待思考和探索。

为深入学习贯彻党的二十大精神和全国宣传思想文化工作会议精神,深入推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,加强纸质文献抢救性保护、整理研究和出版利用,为赓续中华文脉注入固本培元、立根铸魂的思想力量,推进马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合。2023年11月19-21日,“文献保护与文化传承学术研讨会”将于美丽花城广州华南理工大学清清文理楼隆重举行,这将是一场文理跨界交流、共话传承保护的行业盛会。会议由广州市委宣传部、广州市社会科学界联合会、华南理工大学联合主办,广东省立中山图书馆、广东省档案馆、广州市档案馆、广州大典研究中心、广东省造纸学会、中华造纸术与文化科普基地共同协办,岭南文献保护研究中心、华南理工大学轻工科学与工程学院、制浆造纸工程国家重点实验室共同承办,得到了众多媒体的大力支持。

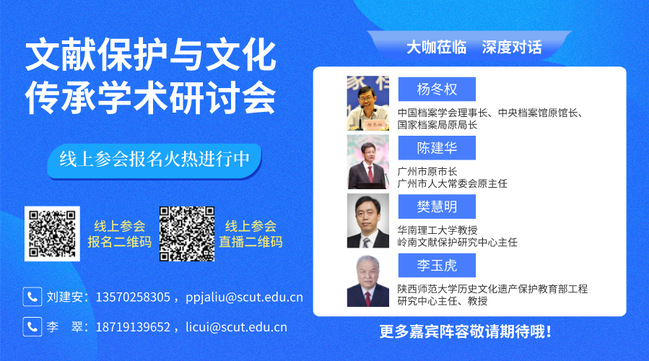

会议将以“跨界共融·引领未来”为主题,邀请到了自然科学与社会科学界的知名专家学者,围绕纸质文献原生性保护研究、古籍修复与手工纸技艺非遗传承、图书档案文物与文化传承研究、数字技术与文化传承(电子化、数字化、文化传播等)、岭南文献研究等重大议题,展开深入的跨学科研讨交流。

本次会议将通过“线上+线下”形式举行,共设主会场一个,分会场三个。目前共收到论文摘要80个,将安排会议报告53个,其中主旨报告4个、特邀报告16个。会议受到社会各界的广泛关注和热烈支持,已有来自21个省市自治区直辖市的120余家单位包括档案馆、博物馆、图书馆、高等院校、科研机构等超300人完成注册报名线下参会,人员爆满。

目前,会前准备工作正在有条不紊推进。注册报名线上参会仍火热进行,我们诚挚邀请您参会,期待与您一起见证这一盛会的举行,共同绘制文献保护与文化传承事业发展蓝图!