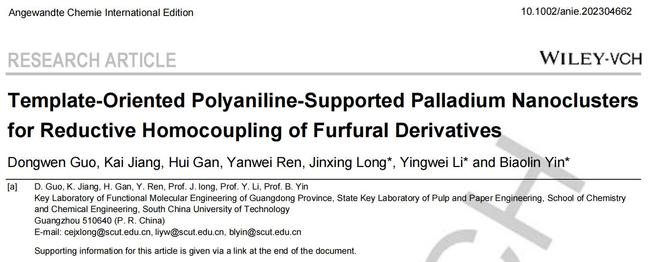

图文摘要

多孔有机聚合物(POP)负载金属纳米粒子(Metal NPs)是一类重要的功能材料,因其在非均相催化中的重要应用而备受关注。然而,已知的制备工艺通常需要复杂的步骤或苛刻的条件。研究人员非常希望探索简单而新颖的策略来调整Metal/POP催化剂的结构和形态,使其在特定反应中具有优异的催化活性。聚苯胺(PANI)是苯胺在酸性条件下的氧化聚合产物,具有优越的比表面积和孔隙率,为PANI改性复合材料的制备提供了理想的环境。重要的是,聚苯胺中π共轭结构和丰富的N原子可以与金属的d轨道发生相互作用。然而,在传统的制备方法中,使用强氧化剂(如过硫酸铵)很难控制Pd/PANI催化剂的形貌和结构。例如:PANI中苯环含量高导致配位能力弱,电子向Pd转移较少,而醌环含量高导致Pd活性中心的聚集。

近期,华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室尹标林/李映伟/龙金星教授合作报道了一种结构和形态可控的聚苯胺(PANI)负载钯纳米粒子(NPs)的策略。该方法利用不同晶型结构MnO2(α、β、γ、δ、ε)氧化能力的强弱,使其作为苯胺单体选择性氧化聚合的模板剂和氧化剂,从而转化为含有苯和醌规则分布的聚苯胺(PANI)载体。然后,不同PANI与Pd活性中心配位形成结构和形貌各异的Pd/PANI催化剂。由于不同催化剂之间Pd-N相互作用和配位模式存在一定的差异,使得Pd/PANI催化剂表现出不同的物理化学性质,如金属电荷转移数、金属分散度等。因此,这些特征进一步决定了Pd/PANI催化剂的催化活性,为其在新反应中的应用提供了思路。

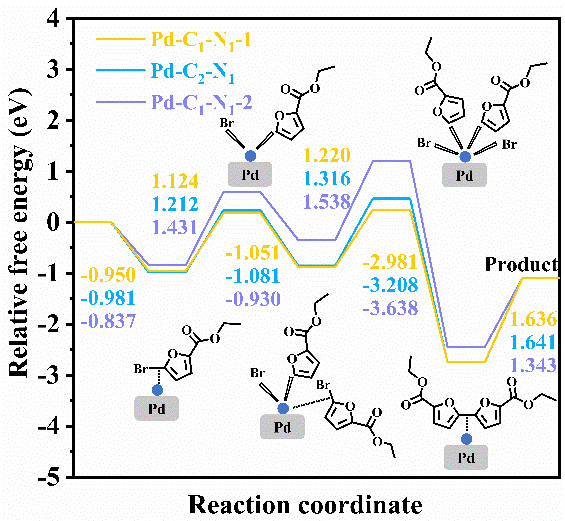

值得注意的是,Pd/ε-PANI催化剂极大地提高了糠醛衍生物还原偶联生成联呋喃类增塑剂的转化频率(TOF=88.3 h-1)。系统表征揭示了Pd/ε-PANI催化剂中载体独特的氧化态、与Pd的配位模式促使了高分散Pd纳米团簇的形成。密度泛函理论(DFT)计算表明,较富电子的Pd/PANI催化剂在氧化加成决速步中具有较低的能垒,有利于C-C偶联反应的发生。

|

|

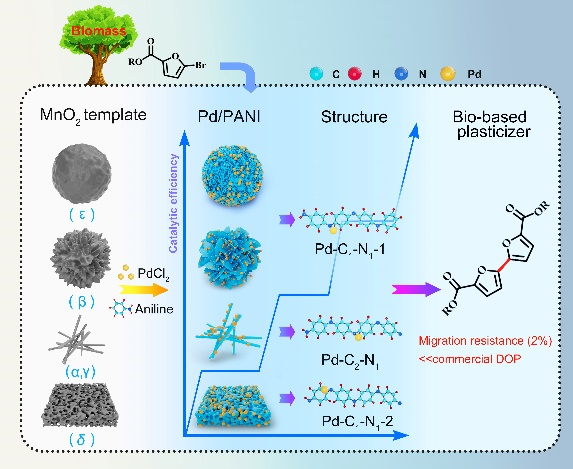

图1. MnO2模板剂和Pd/PANI催化剂的XRD、SEM和TEM表征

XRD结果表明,Pd/PANI晶体结构的差异是由合成过程中使用的MnO2模板类型引起的。在相应的样品中,聚苯胺在2θ = 20.7°处的广泛不对称散射发生了变化。此外,在Pd/PANI样品中没有检测到含Pd晶相的特征峰,表明Pd物种的高度分散。SEM图像显示,Pd/PANI样品的形貌直接继承了MnO2模板,并呈现出规则的结构和明确的弯曲特征,这表明了聚苯胺的最终形态可以被二氧化锰的结晶形式所改变。Pd/ε-PANI的TEM图像中观察到由薄片状结构组成的球形纳米颗粒,ε-PANI上的Pd 纳米粒子分布均匀,粒径分布在0.6 ~ 0.9 nm之间,以2-3个原子组成的团簇形式存在。AC-STEM结果显示,存在与钯纳米团簇对应的标记亮点(红色圆圈)。

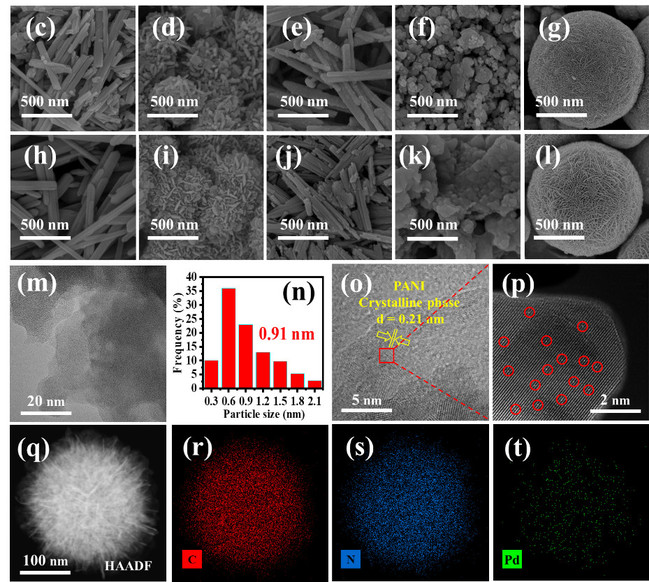

图2. Pd/PANI催化剂的Raman、FT-IR和XPS表征

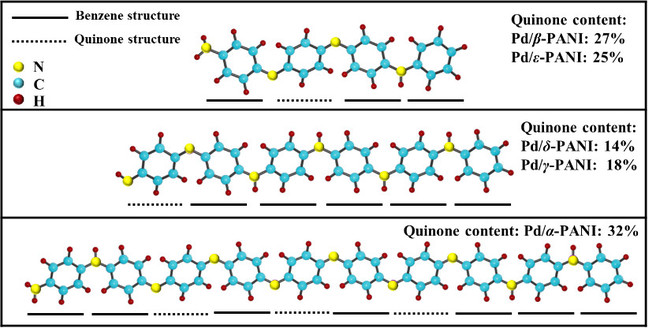

值得注意的是,Pd/ε-PANI催化剂Raman谱图中1330 cm-1(C-N˙+)处表现出最弱的特征峰强度,表明形成的N-Pd键对C-N˙+配位环境的影响最大。在FT-IR谱图中对应1300 ~ 1750 cm-1的特征峰向波数较高处位移,其中Pd/ε-PANI位移最大,说明了Pd与ε-PANI的相互作用力最强。此外,对苯式和醌式结构特征峰进行了反褶积处理,Pd/α-PANI、Pd/β-PANI、Pd/γ-PANI、Pd/δ-PANI和Pd/ε-PANI的醌结构比例分别为32%、27%、18%、14%和25%。Pd 3d XPS结果显示出归属于Pd物种的特征峰向较低的结合能位移,表明电子从高电子密度的N原子转移到Pd活性中心。Pd/ε-PANI催化剂中Pd的结合能最低,说明Pd/ε-PANI中含有最多富电子的Pd。对N 1s XPS进行分峰处理,Pd/α-PANI、Pd/β-PANI、Pd/γ-PANI、Pd/δ-PANI和Pd/ε-PANI催化剂中-N=/-NH-的相对比例分别为3:2、1:1、1:2、1:2和1:1。Pd/PANI催化剂的N-Pd键比例依次为Pd/ε-PANI(12.4%)、 Pd/α-PANI(11.0%)、Pd/β-PANI(10.2%)、 Pd/γ-PANI(9.5%)、Pd /δ-PANI(8.5%)。因此,通过引入不同类型的MnO2模板,影响了聚合物结构单元与Pd的电子转移数和配位环境,实现了不同Pd/PANI催化剂的可控制备。

图3. 不同Pd/PANI催化剂的结构单元

基于以上结果,提出了不同Pd/PANI催化剂的结构单元(图3)。侧链上N原子的规则排列,可以牢固地铆定Pd活性中心。

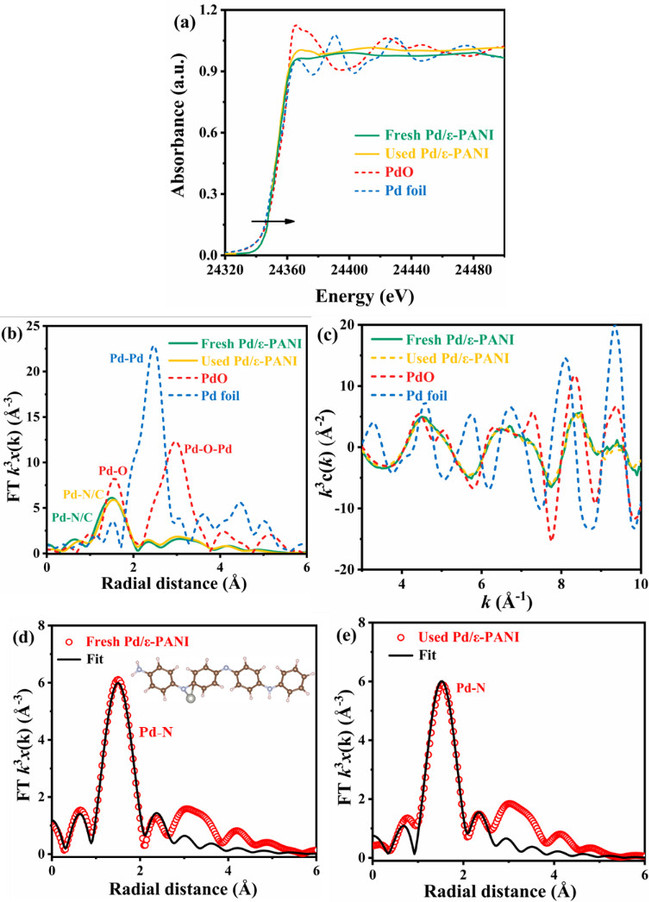

图4. Pd/PANI催化剂的XAS表征

进一步利用XAS表征确定了Pd的配位环境和价态(图4)。新鲜和使用过的Pd/ε-PANI催化剂活性中心Pd价态介于Pd0和Pd2+之间,并且未观察到明显的Pd-Pd键合特征峰,表明Pd物种的原子分散性。通过定量EXAFS拟合,新鲜和使用过Pd/ε-PANI样品的Pd配位数分别为2.0和1.8,拟合良好的光谱显示Pd-N/C键距离为2.04 Å。

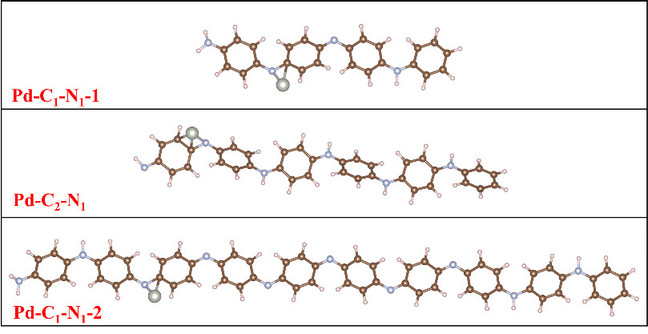

图5. Pd/APNI催化剂优化的构型

结合表征结果,通过DFT计算进一步研究了不同Pd/PANI催化剂的结构,优化后的构型如图5所示。其中Pd-C1-N1-1对应于Pd/ε-PANI和Pd/β-PANI催化剂, Pd-C2-N1对应于Pd/γ-PANI和Pd/δ-PANI催化剂,Pd-C1-N1-2对应于Pd/α-PANI催化剂。

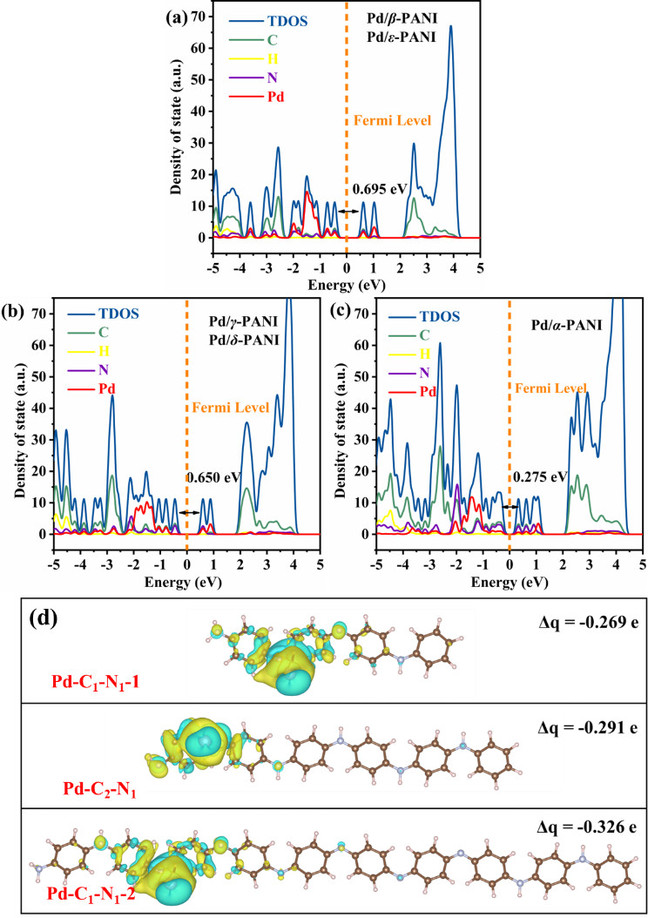

图6. Pd/APNI催化剂的DFT计算结果

如图6所示,三种催化剂构型的禁带宽度(Eg)分别为0.695、0.650和0.275 eV。Eg的宽度实质反映了金属价电子结合的程度,因此Pd/ε-PANI催化剂中的金属活性中心更富电子,这与XPS结果一致。另外,定量地计算了巴德电荷(Δq),明确地比较了Pd在不同类型催化剂中的电子溢流。Pd-C1-N1-1中的Pd原子提供为0.269 e,低于Pd-C2-N1-1(0.291e)和Pd-C1-N1-2(0.326 e),充分保证了催化剂有足够的电子参与到化学反应。

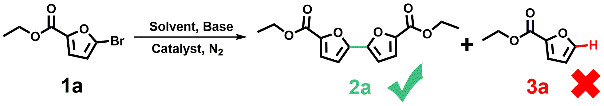

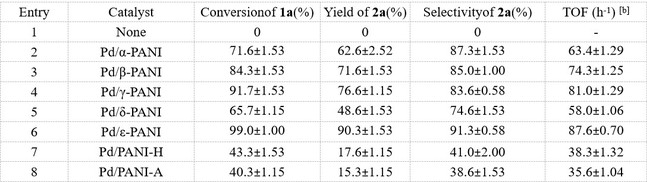

Table 1. Catalytic performance of the reductive coupling reaction of ethyl 5-bromofuran-2-carboxylate (1a) under various catalysts [a].

Reaction conditions: [a] 1a (1.0 mmol), K3PO4 (1.5 mmol), toluene (2.5 mL), EtOH (2.0 mmol), at 110 °C for 12 h under N2, catalyst (10 mg). [b] TOF = moles of converter substrate / moles of Pd × reaction time (h).

随后,考察了Pd/APNI催化剂对糠醛衍生物5-溴呋喃-2-羧酸乙酯(1a)的还原偶联催化性能。明显地,各种PANI载体负载Pd纳米粒子均表现出一定的催化活性,产率为49%-92%。其中,Pd/ε-PANI催化剂合成联呋喃产物2a的选择性和转化频率值最高,分别为92%和87.6 h-1。Pd/ε-PANI较高的催化活性归因于纳米团簇的强吸附能力和大量的富电子位点,这对于还原偶联反应中的氧化加成步骤至关重要。另外,以硫酸或过硫酸铵为氧化剂制备的无模板Pd/PANI催化剂的催化活性较低,也进一步体现出模板法的优势。

图7. 不同Pd/PANI催化剂存在下1a还原偶联反应的能量图和反应途径

首先底物以平行结构吸附在催化剂上,1a在Pd-C1-N1-1(0.950 eV)和Pd-C2-N1(0.981 eV)表面的吸附比Pd-C1-N1-2构型更强,表明底物在催化剂活化较容易。之后,Pd-C1-N1-1的反应势垒(1.124 eV)明显低于Pd-C2-N1或Pd-C1-N1-2,这是因为Pd-C1-N1-1的Pd中心价态较低,有利于氧化加成。随后,另一分子1a的吸附遵循相同的途径。重要的是,第二次氧化加成步骤的发生需要较高的反应势垒,被定义为反应速率决定的步骤。Pd-C1-N1-1构型在决速步能量最低,有利于反应的进行。最后,还原消除后形成C-C键,放热约2.9 ~ 3.6 eV,这一步骤也导致了联呋喃产物和催化剂之间的脱附。

综上所述,以二氧化锰为模板剂和氧化剂发展了一种聚苯胺负载Pd纳米粒子的可控制备策略。该方法是苯胺选择性氧化聚合为聚苯胺,其次与Pd配位的连续过程。详细的表征表明,不同MnO2牺牲模板通过自身的氧化能力保证了Pd/PANI催化剂的不同结构和形貌。所制备的Pd/ε-PANI催化剂在生物质衍生溴代呋喃的还原偶联反应中表现出优异的催化性能和稳定性。DFT计算表明,Pd/ε-PANI的优异催化性能主要是由于氧化加成过程中的能垒较低。此外,联呋喃酯类产物是一种潜在的生物基增塑剂,其性能明显优于商用邻苯二甲酸正辛酯。因此,此工作为使用模板导向的方法去合理设计期望的催化材料提供了新的见解,为生物基增塑剂的发展开辟了一条新的道路。

该工作以“Template-Oriented Polyaniline-Supported Palladium Nanoclusters for Reductive Homocoupling of Furfural Derivatives”为题发表在《Angew. Chem. Int. Ed.》上。文章第一作者为华南理工大学博士研究生郭栋稳,共同通讯作者为华南理工大学化学与化工学院尹标林教授、李映伟教授和龙金星教授。

该研究工作得到了国家自然科学基金(Nos. 21871094、22178129)、广东省自然科学基金(Nos. 2023A1515010771)的资助。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202304662