研究背景

高效OER催化剂的开发需要对反应机理有深入的了解,传统的OER催化剂被认为遵循吸附演化机制(AEM)。最近,有研究指出不同类型的电催化剂中存在晶格氧机制(LOM),如钙钛矿氧化物、氢氧化物、尖晶石以及它们的复合材料。在这种LOM途径中,晶格氧氧化还原过程发生在反应过程中,这可能会打破AEM的热力学限制,从而实现高的本征活性。因此,调节从AEM到LOM的反应路径提供了一种很有前途的替代途径来促进OER活性。层状钙钛矿氧化物被广泛用作固体氧化物燃料电池的电极材料。也有人尝试将层状钙钛矿氧化物用作液体环境中的OER催化剂。考虑到层状钙钛矿氧化物可以容纳大量的氧缺陷并表现出相当高的氧缺陷迁移率,推测其很可能遵循LOM机制。

结合上述研究出发点,华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室陈燕教授团队和香港城市大学赵仕俊博士团队通过脉冲激光沉积系统制备出模型电极,合成了A位具有不同Sr掺杂比例的RP相钙钛矿单晶薄膜,结合先进的光谱表征手段和DFT理论计算证明了氧活性调制诱导的从AEM到LOM反应路径的切换是促进层状钙钛矿氧化物OER催化活性的有效方法。

图文导读

要点一:单晶薄膜系统的构建

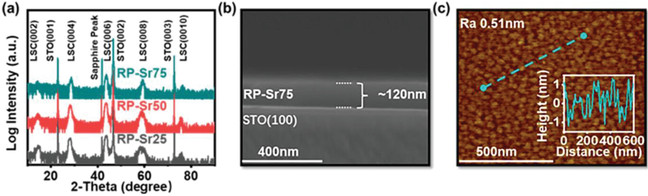

通过脉冲激光沉积系统在单晶SrTiO3衬底上沉积了具有不同Sr掺杂比例的RP相钙钛矿氧化物薄膜((La1-xSrx)2CoO4-δ,X=0.25,0.5,0.75)。不同Sr掺杂比例的薄膜样品分别表示为RP-Sr25、RP-Sr50和RP-Sr75。如图1a所示,薄膜在(001)取向上具有高度织构的单晶结构,不同锶取代比例的薄膜厚度均为120nm左右,以消除应力对OER性能的干扰(图1b所示)。薄膜都表现出光滑的表面且表面粗糙度小于1nm(图1c所示)。

图1. a)RP-SrX样品的HRXRD衍射图(X=25,50,75)。b)RP-Sr75薄膜的截面的SEM图像。c)通过RP-Sr25的AFM图像获得的表面形貌。

要点二:不同锶掺杂比例薄膜的OER性能对比

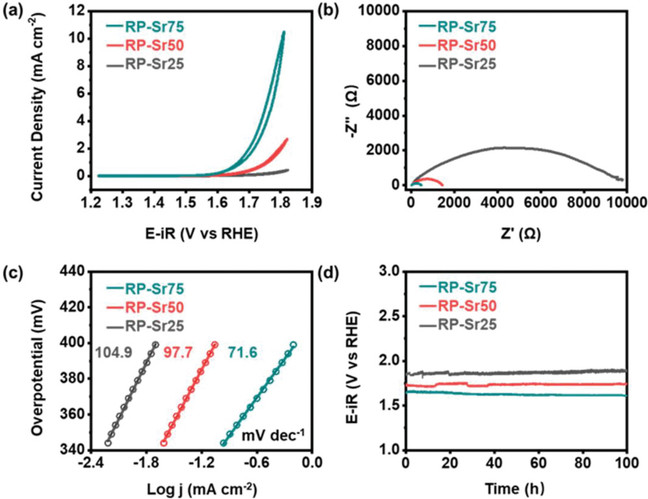

通过循环伏安曲线测试,薄膜的电流密度遵循RP-Sr25<RP-Sr50<RP-Sr75的顺序。在相对标准氢电极1.8V的电势下,RP-Sr75的电流密度比RP-Sr25高出一个数量级,这意味着Sr掺杂显著增强了OER活性。阻抗谱和Tafel测试均表明RP-Sr75具有最快的OER反应动力学。RP-Sr25,RP-Sr50以及RP-Sr75在1mA cm-2的电流密度下能够稳定电解100小时。

图2. a)RP-SrX的CV曲线。b)RP-SrX的阻抗谱图。c)RP-SrX的Tafel图。d)RP-SrX样品在1mA cm-2下的计时电位曲线。

要点三:DFT预测的反应路径

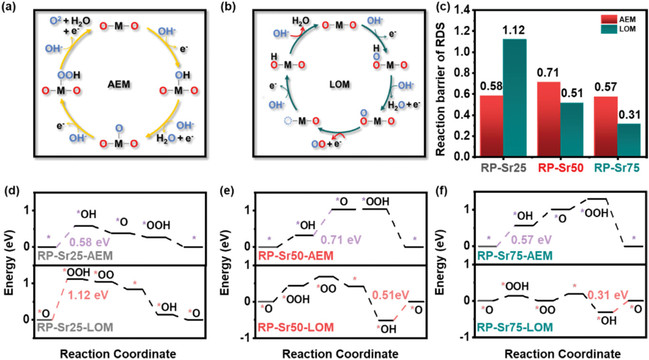

通过DFT计算预测了反应途径和能垒,计算中同时考虑了AEM和LOM反应途径。计算发现,RP-Sr25遵循AEM路径,而RP-Sr50和RP-Sr75遵循LOM路径。不仅如此,在各自对应的反应路径下,随着锶掺杂比例的增加,电位决定步骤的反应能垒逐渐降低,计算的结果与电化学性能测试的结果非常一致。

图3. RP-SrX薄膜上a)AEM途径和b)LOM途径的示意图。c)分别在AEM和LOM机制下,RP-Sr25、RP-Sr50和RP-Sr75的PDS数值对比图。d)RP-Sr25、e)RP-Sr50和f)RP-Sr75上的AEM和LOM途径的吉布斯自由能图。

要点四:非协同的质子电子转移过程及同位素示踪实验

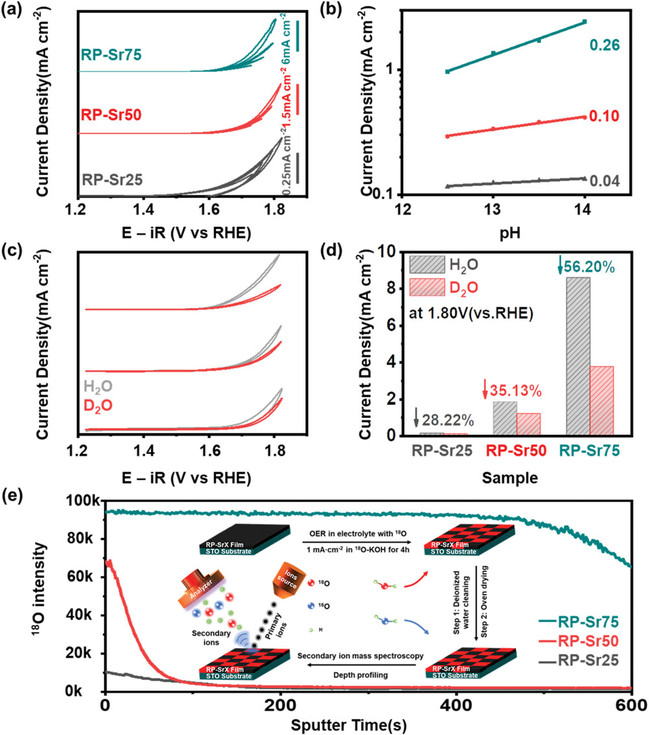

通过pH依赖实验,RP-Sr25样品的电流密度随pH值的变化可忽略不计,而RP-Sr75的电流密度随pH值的增加显著增加。如图4b所示,RP-Sr25、RP-Sr50和RP-Sr75的质子反应级数ρ分别为0.04、0.10和0.26。RP-Sr25的ρ值接近于零,与DFT计算确定的AEM反应途径一致。RP-Sr50和RP-Sr75的OER电流都表现出对pH的强烈依赖性,这表明存在更大程度的非协同质子和电子转移过程。通过计算的反应路径的分析,对于晶格氧机制介导的RP-Sr50和RP-Sr75样品,电位决定步骤是*OH去质子化形成*O,而吸附演变机制介导的RP-Sr25却是羟基在表面的吸附。这个结果表明,与RP-Sr25相比,质子传输可能在决定RP-Sr50和RP-Sr75的OER动力学方面发挥更关键的作用。氘代实验的结果也证实了这一结论(图4c和4d所示)。为了获得晶格氧参与表面OER反应的直接证据,进行了18O同位素标记实验。在1M KOH溶液中,以H218O作为溶剂,在1mA cm-2的电流密度下进行计时电位测试。然后通过在H216O中冲洗样品并在空气中干燥来去除表面上残留的18O物种。用TOF-SIMS进行深度分析检测18O碎片的信号强度,18O同位素的信号强度随着Sr掺杂水平的增加而显著增加。在RP-Sr75上检测到的18O同位素信号的最大强度约为RP-Sr25的9倍。不仅如此,RP-Sr50和RP-Sr75的18O信号延伸到薄膜的体相部分,而RP-Sr25上的18O信号仅存在于近表面区域且数值非常低。这些结果提供了RP-Sr50和RP-Sr75中晶格氧参与OER的直接证据。

图4. a)RP-SrX在pH分别为12.5、13、13.5和14下的CV曲线。b)在相对标准氢电极1.7V电势下的OER电流与pH的函数曲线(以对数标度绘制)。图中的数字显示了质子反应级数ρ。c) RP-Sr25、RP-Sr50以及RP-Sr75分别在以H2O和D2O为溶剂的1M KOH溶液中测得的CV曲线。d)在相对标准氢电极1.8V电势下的电流密度对比图。e)TOF-SIMS测量得到的18O同位素信号的强度(插图说明了18O同位素示踪实验和TOF-SIMS实验的细节)。

要点五:Co-O键共价性增强及氧空位含量增加

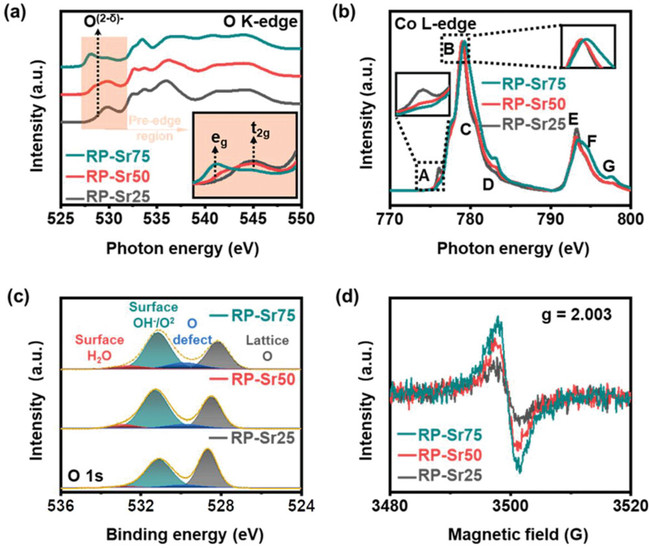

与AEM机制中表面金属位点是反应位点不同,在LOM机制中,材料晶格中的氧直接参与表面反应。因此,预计OER反应机制的转变可能与Sr掺杂对氧特性的调制有关。如图5a所示,随着Sr掺杂水平的增加,O-K前边缘峰(用橙色标记)转移到较低的光子能量处其强度得到强烈增强。这两种的变化都意味着Sr掺杂增强了Co-O键的共价性。不仅如此,在高锶掺杂的样品(RP-Sr50和RP-Sr75)的前边缘区域中观察到在529 eV的强吸收。前边缘区域的这种变化意味着随着Sr掺杂水平的增加,材料中氧配体空穴(即O(2-δ)-)增加。已有文献报道了氧配体空穴的增加能够促进晶格氧机制的发生。通过Co L边吸收谱的分析,随着锶掺杂含量的增加,材料中钴的价态是逐渐增加的,这与更强的Co-O键共价性相吻合。进一步地,通过O 1s XPS光谱和EPR表征,发现随着锶掺杂比例的增加,材料中表面和体相的氧空位含量都在增加,表面的氧空位含量增加将会在LOM机制中提供更多的反应位点,体相的氧空位增加说明了表面的氧空位能够被体相的氧快速补充,这两者都会促进晶格氧机制的发生。

图5. a)O K边,b)Co L边XAS光谱,c)O1s XPS光谱,d)RP-SrX样品的EPR谱图。

以上通过实验证明,Sr掺杂可以增加Co-O键的共价性、产生更多的氧配体空穴和更高密度的氧空位。在下文中,从DFT计算的角度进一步揭示了锶掺杂对氧特性的影响,并讨论这种影响对反应途径的影响。

要点六:氧活性分析

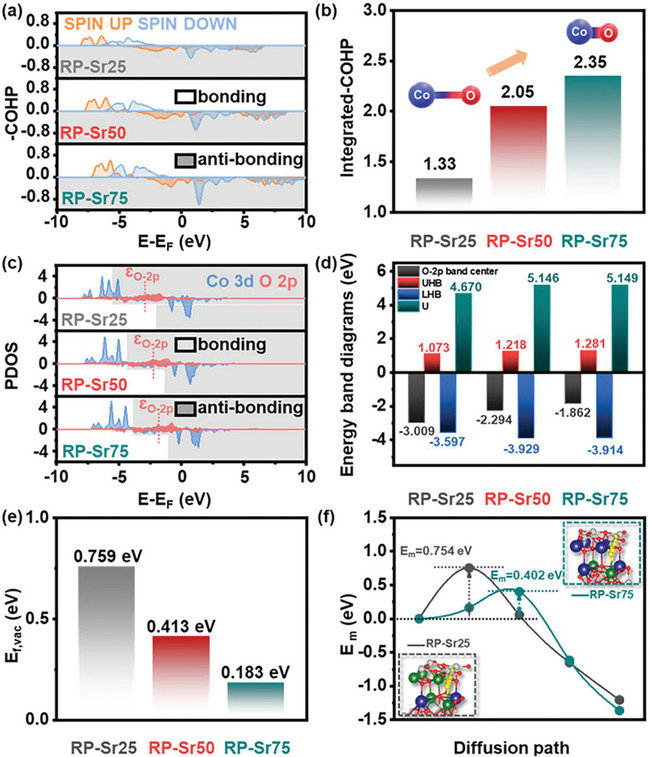

首先通过计算晶体轨道哈密顿布居(COHP)来分析Sr掺杂对Co-O键特性的影响。如图6a所示,-COHP的负值和正值分别对应于反键(灰色区域)和成键状态(白色区域)。Co-O键强度通过-COHP到费米能级的积分(-IpCOHPFemi)进行评估,其中RP-Sr25、RP-Sr50和RP-Sr75分别为1.33、2.05和2.35(图6b)。可见,Sr掺杂水平越高,-IpCOHPFemi值越高,表明Co-O键增强,这与O-K边sXAS光谱中Co-O键共价性增强的实验发现一致。Co-O键共价性的增强促进氧配体空穴的形成。在RP-Sr50和RP-Sr75样品中,具有额外空穴的氧配体倾向于容易接受来自反应中间体的电子,因此促进了氧通过LOM途径参与到析氧反应当中。

图6. a)RP-Sr25、RP-Sr50和RP-Sr75中Co-O键的晶体轨道哈密顿布居(COHP)。b)RP-Sr25、RP-Sr50和RP-Sr75中-COHP到费米能级的积分值。c)RP-Sr25、RP-Sr50和RP-Sr75的Co 3d轨道和O 2p轨道的DOS。费米能级被移动到0。O 2p能带中心的位置用粉红色虚线突出显示。d)RP-Sr25、RP-Sr50和RP-Sr75的LHB中心、UHB中心、U值以及O 2p能带中心位置大小示意图。e)RP-Sr25、RP-Sr50和RP-Sr75氧空位形成能量Ef、vac的比较。f)RP-Sr25和RP-Sr75中氧空位迁移势垒Em。

与过渡金属位点是氧化还原中心的AEM途径不同,LOM途径涉及表面氧位点的氧化还原过程,其中电子转移发生在吸附质和氧轨道之间。因此,LOM途径的先决条件是电子从氧轨道而不是金属位点发生转移。因此,我们进一步分析了Sr掺杂对RP-SrX电子结构的影响及其对电子转移过程的潜在影响。如图6c所示,RP-Sr75的O 2p能带中心位置明显比RP-Sr50和RP-Sr25的O 2p能带中心位置更接近费米能级。RP-Sr25、RP-Sr50和RP-Sr75的O 2p能带中心和费米能级之间的距离分别为-3.01、-2.29和-1.86 eV(图6d)。Sr掺杂有效地使O 2p能带中心向费米能级移动。O 2p能带中心的上升导致O 2p能级更深地渗透到费米能级中,并促进电子从氧位点流出。当施加阳极电势时,费米能级可以进一步嵌入O 2p能带,导致O2/H2O氧化还原电势和O 2p态能量之间更好地对准,进而使氧配体中产生空穴,导致晶格氧的氧化。

除了O 2p能带的移动外,Sr掺杂还影响了上哈伯德能带(UHB)和下哈伯德能带(LHB)的相对位置。如图6d所示,RP-Sr25的LHB和UHB的位置分别为-3.597 eV和1.073 eV,RP-Sr50为-3.929 eV和1.218 eV, RP-Sr75为-3.914 eV和1.281 eV。RP-Sr25、RP-Sr50和RP-Sr75的U值(LHB和UHB带中心之间的能量距离)分别为4.670 eV、5.146 eV和5.149 eV。U值与轨道体积成反比,因此强烈依赖于金属的价态。U值的增加与XPS和sXAS实验测试观察到的Co价态增加的结果一致。有趣的是,U值的增加导致了LHB中心位置的降低。形成氧配体空穴的前提条件是LHB足够低以至于深入到O 2p带,进而导致在OER期间优先从氧位点而不是金属位点去除电子,这与LOM路径的要求一致。

如前一节所示(图3b),氧空位形成并参与到LOM途径。因此,预计在晶格中产生氧空位会潜在地影响反应路径。通过DFT计算进一步评估了Sr掺杂对氧空位形成难以程度的影响。如图6e所示,RP-Sr75(0.183 eV)上的氧空位形成能Ef,vac远低于RP-Sr50(0.413 eV)和RP-Sr25(0.759 eV)。这样的结果与在O 1s XPS和EPR测量中观察到的RP-Sr75上的最高氧空位含量一致。不仅如此,更低的氧空位形成能与更高的O 2p能带中心位置也是非常吻合的。除了氧空位形成能之外,作者评估了Sr掺杂对氧空位迁移势垒的影响。如图6f所示,RP-Sr75中氧空位的迁移势垒(0.402 eV)显著低于RP-Sr25中氧空位的迁移势垒(0.754 eV)。这些结果表明,Sr掺杂有效地促进了氧空位的形成和迁移。因此,RP-Sr75表面上释放的氧将被从电催化剂本体扩散上来的氧离子迅速补充,这与18O同位素示踪以及TOF-SIMS实验中观察到的RP-Sr75中最深的18O扩散信号一致(图4e)。

研究总结

综上所述,在这项工作中,以层状钙钛矿氧化物薄膜为模型系统,证明了晶格氧反应机制的激活可以通过氧活性调制来进行,进而导致本征活性大大增强。Ruddlesden-Popper相钴酸盐的OER性能随着A位点Sr掺杂的增加而显著增强,这归因于反应途径从吸附质演化机制(AEM)向晶格氧介导机制(LOM)的转变。结合先进的光谱技术和密度泛函理论计算,Sr掺杂有效地促进了氧配体空穴的形成、氧位点的电荷转移以及氧空位的形成和迁移,从而促进了晶格氧参与到表面反应。本研究结果为氧活性的调制在激发LOM路径中的关键作用提供了见解,并为构建高活性的OER电催化剂提供了一种潜在的方法。

相关研究成果以“Shifting Oxygen Evolution Reaction Pathway via Activating Lattice Oxygen in Layered Perovskite Oxide”为题发表在Advanced Functional Materials上。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202301981

作者简介

陈燕,教授、博导,华南理工大学环境与能源学院副院长,制浆造纸工程国家重点实验室科研骨干,广东省“珠江人才计划”青年拔尖人才计划入选者。研究团队专注于环境小分子定向转化表界面过程研究,近五年作为通讯作者在Nat. Commun.、Adv. Funct. Mater.、Energ. Environ. Sci.、Adv. Sci.、ACS Nano、Applied Catalysis B: Environ.、Cell Rep. Phys. Sci.等知名学术期刊上发表学术论文40余篇,申请/授权国家发明专利10余件;受邀在国际固态离子学会大会、欧洲材料学会大会等国际知名会议做大会/邀请报告10余次;获国际固态离子学会International Society for Solid State Ionics (ISSI) “青年科学家奖Young Scientist Awards”等奖项;主持国家重点研发计划青年科学家项目、国家自然基金委青年项目以及面上项目等多项科研项目;担任中国硅酸盐学会固态离子学分会理事、中国电工技术学会电子束离子束专业委员会副主任委员、《Energy & Fuel》期刊顾问委员、《极端制造(英文版)》青年编委、《Frontiers in Chemistry》客座编辑等学术职务。

陈燕教授团队在前期工作中发现了催化材料阴离子特性(空位浓度、脱出&迁移过程等)可直接决定小分子转化过程中的界面反应基元过程(吸脱附、电子转移、质子传递、化学键断裂等),相关结果为高效催化剂开发提供了新思路。

其他研究成果参看课题组网页:https://www2.scut.edu.cn/yanchen/