学院熊梦华教授团队在Biomaterials杂志上发表最新研究成果

2025年5月12日,国际学术期刊Biomaterials在线发表了纳米医学和生物材料团队以“Selective Recognition of Bacterial Phospholipids by Antimicrobial Peptides:Employing a Host-Guest-Mediated Competitive Inhibition Strategy”为题的论文。华南理工大学为论文的第一署名单位,生物医学科学与工程学院博士后章欣爽、罗东准聘副教授和2022届材料工程专业毕业生胡婕为论文的共同第一作者,华南理工大学熊梦华教授和中山大学鲍燕研究员为该文章的共同通讯作者。

在细菌耐药问题日益严峻的当下,抗菌肽(antimicrobial peptides, AMPs)因其破坏细胞膜的独特杀菌机制而受到广泛关注。然而,细菌细胞膜中的磷脂酰甘油(phosphatidylglycerol, PG)和哺乳动物细胞膜中的磷脂酰丝氨酸(phosphatidylserine, PS)都带有负电荷且结构相似,AMPs在攻击细菌时,可能与PS结合产生非特异性毒性,限制了其临床应用。如何设计AMPs使其精准识别细菌磷脂PG,并屏蔽其与哺乳动物细胞磷脂PS的相互作用仍然是一个重大挑战。

本研究基于团队前期开发的径向两亲性螺旋结构抗菌聚肽(radially amphiphilic AMPs, RAPs),发展了一种竞争性抑制策略,将主体分子结合于RAPs侧链形成主客体复合物,使RAPs可选择性地识别PG而屏蔽其与PS的相互作用。在分析了不同RAPs与主体分子和磷脂分子的相互作用后,我们发现命名为C6HO的RAP对葫芦[7]脲(CB[7])的亲和力高于PS,但低于PG。因此,CB[7]可作为一种竞争性抑制剂发挥作用。值得注意的是,PG可以比CB[7]更有效地与复合物C6HO-CB[7]中的C6HO结合,诱导复合物解体,导致PG分子聚集并随后破坏富含PG的细胞膜。竞争性抑制剂CB[7]可以有效地降低C6HO对哺乳动物细胞的细胞毒性作用,同时保留C6HO的抗菌能力。小鼠皮下感染模型表明,CB[7]降低了C6HO的全身和局部毒性,而不影响其抗菌效果。(通讯单位/熊梦华教授课题组)

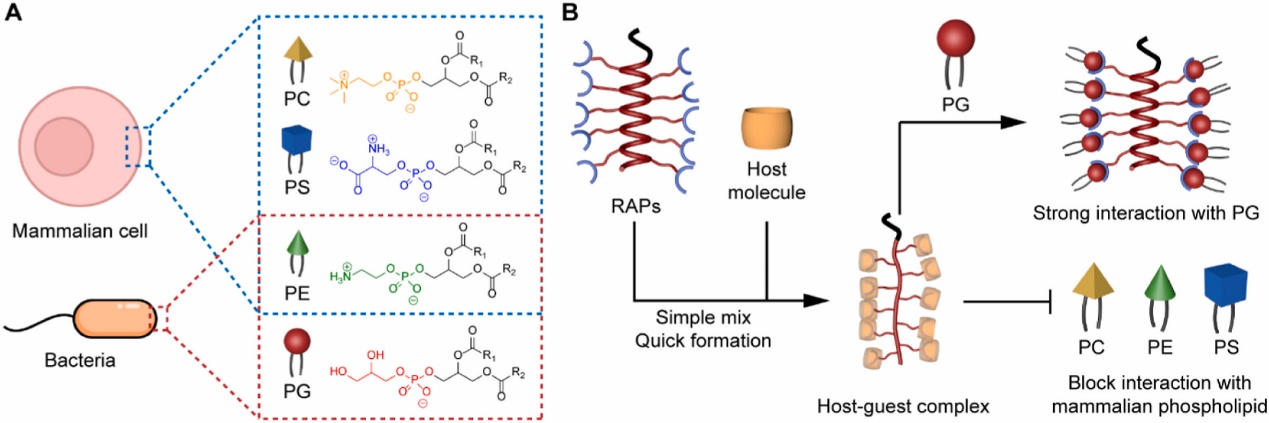

主客体相互作用介导RAPs对细菌磷脂特异性识别的示意图

(A)细菌和哺乳动物细胞膜磷脂组成的差异。哺乳动物细胞膜主要含有PC、PS和PE,而细菌膜主要含有PE和PG

(B)主体分子与RAPs侧链结合形成复合物,使该复合物选择性识别PG,防止与哺乳动物磷脂(PC、PE和PS)相互作用

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2025.123392