华南理工大学边黎明教授课题组在Nature Communications杂志上发表最新研究成果

2024年1月3日,国际学术期刊Nature Communications在线发表了边黎明教授课题组以“Surface hydrophobization of hydrogels via interface dynamics-induced network reconfiguration”为题的研究成果。华南理工大学博士后易波博士、香港中文大学李天杰博士和杨伯光博士为共同第一作者,香港中文大学王一教授、香港理工大学王钻开教授和华南理工大学边黎明教授为共同通讯作者,华南理工大学为该项工作的第一署名单位。

水凝胶作为一种高含水量的三维聚合物网络由于具有优异的生物相容性而具有广泛的生物医学应用前景,包括细胞培养、药物递送和组织修复等。尽管对于水凝胶体相性能的研究受到了广泛关注,其表面性质亦对其发挥相关功能及实际应用起着关键作用。然而,现有的水凝胶表面改性策略通常会改变水凝胶整体或界面的化学组成和物理结构,从而会对其整体性质性能产生影响。因此,在不改变水凝胶整体化学成分的情况下实现水凝胶表面性质有效且简便地调控仍具挑战性,但这对于水凝胶的多样化应用非常关键。

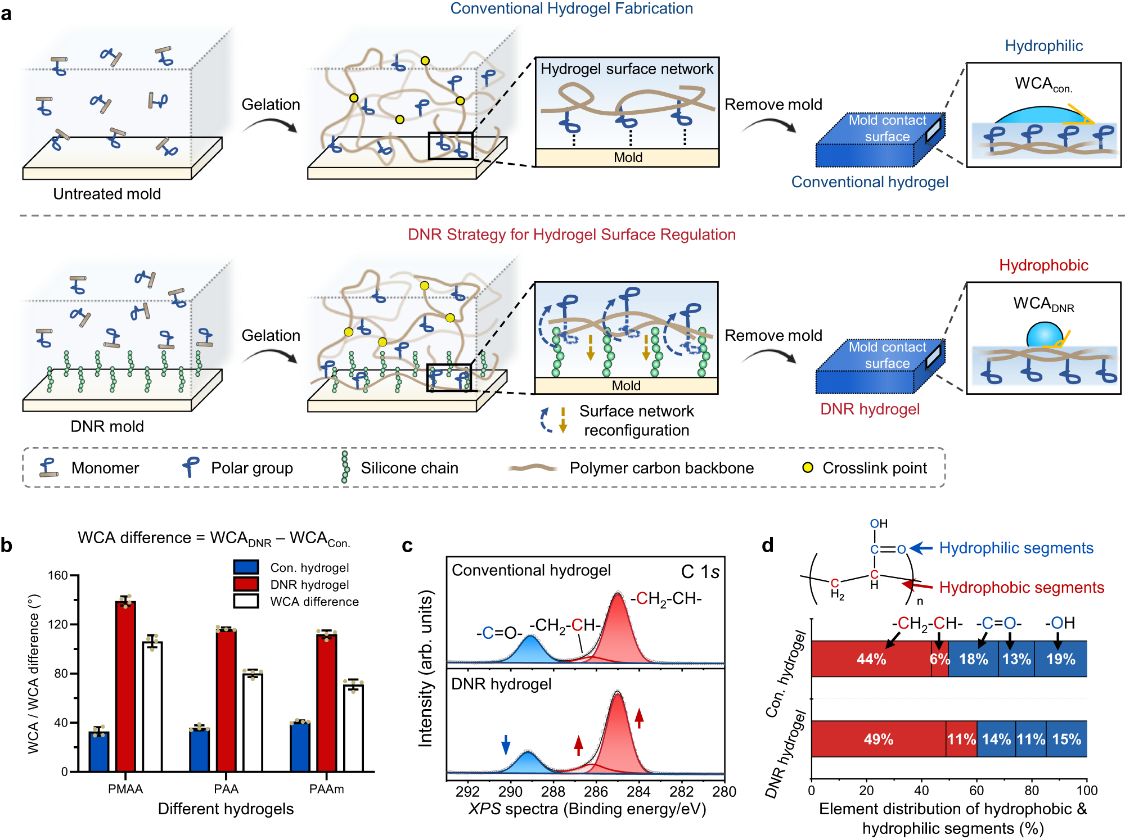

因此,华南理工大学边黎明教授课题组提出利用水凝胶与基底之间的界面动态相互作用来诱导水凝胶表面聚合物网络在水凝胶固化过程中发生重构,以此实现水凝胶表面浸润性的调控。具体地,通过在模具基底上接枝具有柔性且疏水的有机硅链段,由于有机硅分子与水凝胶表面聚合物链的动态相互作用,可以显著提高水凝胶表面网络中疏水含碳骨架的含量,并减少亲水的极性基团出现,从而将原本亲水的水凝胶表面转化为疏水表面(图1)。

图1 水凝胶‒基底间的界面动态相互作用诱导水凝胶表面网络重构,以调控水凝胶表面浸润性。

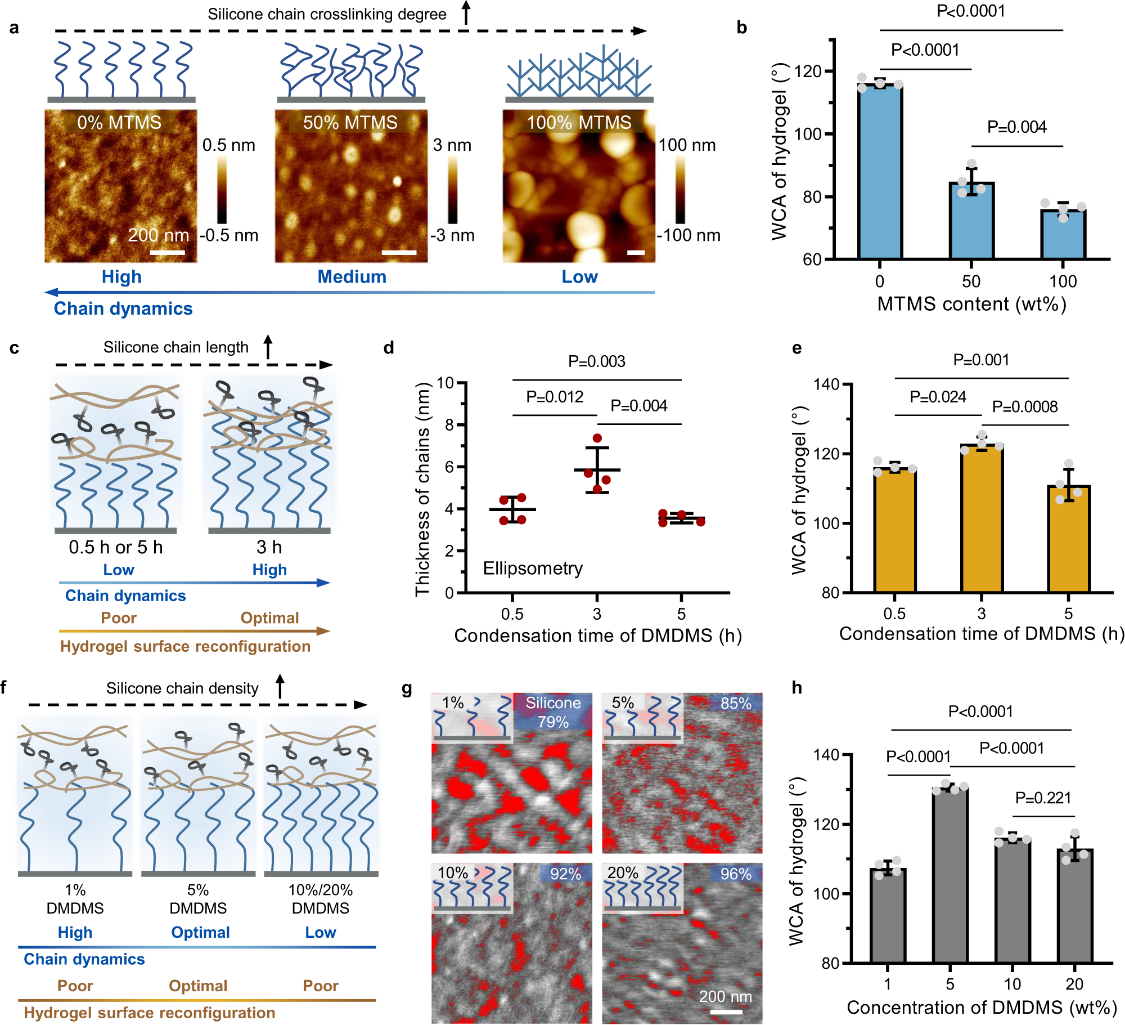

研究发现,基底有机硅链的接枝密度、链长和链段结构对于水凝胶表面网络的重构至关重要(图2)。这表明水凝胶‒基底间的界面动态性对于水凝胶表面网络的重构起着决定性作用。同时,通过分子动力学模拟进一步揭示了动态界面相互作用引起水凝胶网络重构的分子水平细节。此外,该种水凝胶通过初始疏水表面排斥界面水而显示出增强的生物粘附作用,并且随后随着水凝胶表面逐渐变成亲水性可促进药物的递送。最后,水凝胶表面网络重构策略的广泛适用性可以为水凝胶表面性质的定制提供一个平台,以满足从组织粘合剂和药物递送到水凝胶植入物和器件等广泛应用的需求。

图2 基底表面接枝的有机硅链的结构动态性对于水凝胶表面网络的重构至关重要。

附文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-023-44646-5