搜索

信息中心

5月27日至5月28日,第十七届“挑战杯·王老吉”广东大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛在中山大学举行。

作为当代大学生科技创新的“奥林匹克”盛会,“挑战杯”竞赛始终以“崇尚科学、追求真知、勤奋学习、锐意创新、迎接挑战”为理念,激励了一代又一代青年学子求真务实、开拓创新,成为培育青年科创人才的摇篮。备赛以来,吴贤铭智能工程学院高度重视,以竞赛助力创新人才培养、推动优良学风建设。学院蒋宏杰、谢龙汉两位教师与学生团队全身投入,精心备战,不断优化作品,共同为成绩的取得奠定了良好基础。在终审答辩环节,参赛队员们用专业的陈述、从容的姿态、过硬的专业素养获得了专家评委的一致好评,并最终斩获两项特等奖,实现了学院在该项赛事上的新突破。

据悉,此次大赛以“青春融智,质创未来”为主题,全省156所高校共2029件作品参赛,涵盖自然科学类学术论文、哲学社会科学类社会调查报告、科技发明制作三大类。华南理工大学共27项作品入围终审决赛,最终揽获特等奖21项、一等奖4项、二等奖2项,以项目总分第一的优异成绩连续第六年捧得大赛最高荣誉“挑战杯”。(图文/吴贤铭智能工程学院)

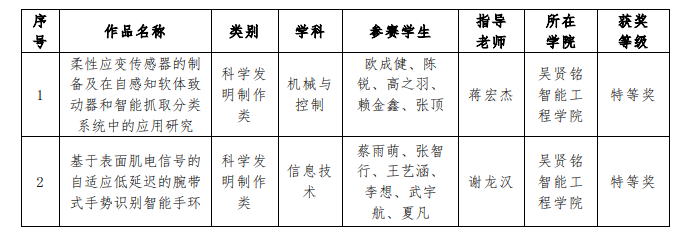

附:学院获奖项目

项目1:柔性应变传感器的制备及在自感知软体致动器和智能抓取分类系统中的应用研究

指导老师:蒋宏杰

参赛学生:欧成健(21级硕士研究生)、陈锐(20级智能制造)、高之羽(21级智能制造)、赖金鑫(22级硕士研究生)、张顶(21级硕士研究生)

项目简介:

柔性应变传感器往往面临着宽工作范围与高灵敏度难以兼顾、一体化制备工艺要求苛刻、以及信号处理算法复杂等一系列问题。本项目拟解决这些难点,获得了以下创新性成果:

(1)设计制备了一种高灵敏度和高拉伸性的柔性应变传感器。该传感器以阔叶木纤维、MWCNTs和液体硅胶为主要原料,使用真空抽滤和模板法制备;应变响应范围广,灵敏度高,稳定性及耐久性好。

(2)设计制造了一种纤维增强型多腔室软体致动器,并将柔性传感器原位集成到该纤维增强型多腔室软体致动器上,得到感驱一体化的软体致动器。

(3)设计开发了一套智能抓取分类系统样机。该样机由软体抓手模块、气源输入控制模块、传感器数据采集模块和上位机通用控制模块等构成;利用机器学习技术对传感器信号进行解析,实现对不同量程烧杯的分类准确高达99%。

研究生参赛项目展示

研究生参赛团队

项目2:基于表面肌电信号的自适应低延迟的腕带式手势识别智能手环

指导老师:谢龙汉

参赛学生:蔡雨萌(21级机器人工程)、张智行(21级机器人工程)、王艺涵(21级机器人工程)、李想(21级智能制造)、武宇航(21级机器人工程)、夏凡(21级智能制造)

项目简介:本作品是一种实时人机交互的新型智能手环,通过识别不同用户的不同手势完成高水平的人机交互,作品有三个创新点:(1)设计了阵列式表面肌电手环来获取腕部复杂小肌群的表面肌电信号使穿戴更自然,操作更方便;(2)提出了自适应方法,显著提高手环的鲁棒性;(3)实现低延迟低功耗的边缘计算。手环可采集丰富敏感的手势信号;自适应识别手势平均识别准确率可达100%;延迟时间低至50ms,增量功耗低至3.95mA。可应用于元宇宙人机交互、汽车智能座舱以及VR等领域。

指导老师谢龙汉和本科生参赛团队

本科生参赛团队