11月18日,广东省政府参事、华南理工大学教授、华工建筑设计研究院副院长、副总建筑师陶郅刚过完63岁生日。一个好消息是,以陶郅作为总设计师的建筑创作项目———长沙滨江文化园,拿下2017—2018年度中国建筑设计奖公共建筑类金奖。这是全国建筑设计领域的最高荣誉奖。

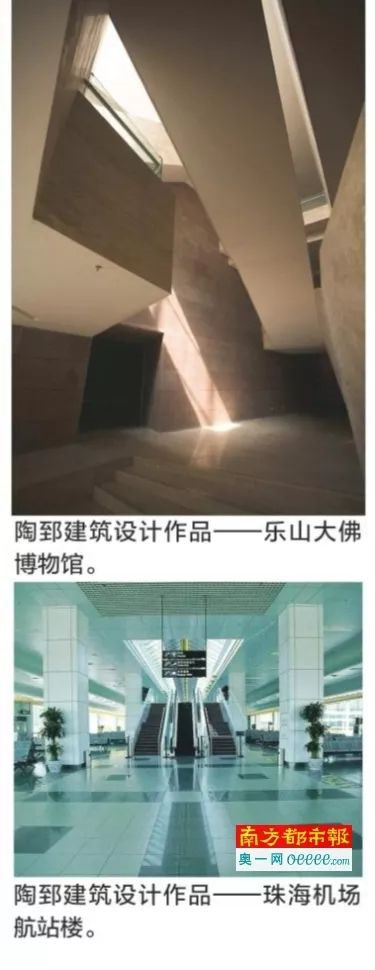

珠海机场航站楼、乐山大佛博物馆、郑州大学新校区总体规划、西安电子科技大学新校区总体规划等建筑设计项目,都出自陶郅团队之手。

生于长沙,扎根岭南。从华工走出的陶郅,见证了中国改革开放后整个现代建筑行业的发展历程。

陶郅执着地认为,建筑师的工作是“营造”的全过程。在学生眼里,陶郅是用生命在设计的建筑师。

结缘建筑

求学华工,曾在东湖画画

留着山羊胡子,长发飘逸,带着圆框眼镜,透露出儒雅的学者气息。

陶郅从小在长沙潘家坪长大。1973年高中毕业后,他进入乐器厂从事了5年小提琴制作。小提琴制作既不属大木作(中国木构建筑工匠),又不属小木作(家具陈设木工),或应算作精细木工一类,总之与建筑不沾边。1977年恢复高考,陶郅成为第一批入读华南工学院(现华南理工大学)建筑学的大学生。

相较于当时热门的数理化这类纯理工类专业,建筑学还远不热门。陶郅回忆,那时拿着画板到东湖、西湖边画画,别人看着觉得很新鲜———“怎么工科学校还有画画的”?

当时建筑、结构、农田水利专业都住东一,读书气氛很好。每晚有一位老师坐在课室到八九点,学生有问题就直接问,老师也随时帮忙改图。“当时不管是工程图还是渲染图,都是靠自己手工画”。陶郅回忆当年的华工求学往事,历历在目。

随着改革开放的大潮,建筑行业越来越受重视,建筑学专业也开始蓬勃发展。本科毕业以后,陶郅师从龙庆忠教授攻读研究生学位,龙先生是华南建筑历史与理论学科的开创者,创立了建筑防灾学和建筑文化学。陶郅说,“龙老对学术的严谨和对工作的忘我,对我产生了巨大的影响!”

这一期间,陶郅做了大量岭南传统建筑的研究,中国传统文化中对营造建构的实践、对地域表达的关注,以及西方建筑理论中对逻辑正确的追求、对空间形态的拿捏,都影响着他后来的设计之路。

陶郅建筑设计作品——— 长沙滨江文化园

建筑创作

此时此地的“大设计”理念

毕业后,陶郅进入华南理工大学建筑设计研究院,画图、建房子,一直从事建筑设计创作和研究工作,三十余年,从未间断。

上世纪90年代初起,陶郅参与了大量建筑设计项目。广州国际会议展览中心、珠海机场航站楼航管楼、乐山大佛博物馆、玉林体育馆等都出自陶郅团队。至今,陶郅主导设计完成各类工程百余项,项目涉及面涵盖大型公共建筑,校园规划,景观设计及室内设计等,已完成十余所高校规划及八座高校图书馆的建筑设计。

乐山大佛博物馆是陶郅的代表作之一。“我们试图在一个狭窄的山坡地上找寻建筑与山体依存的逻辑关系。”建筑构思源于当地的汉代崖墓,建筑形体通过崖墓的正负形体转换演化而来。各个建筑体块如同自然山石垒叠一般。同时,利用原有山体作为建筑的一侧墙体,另一侧围以展厅,上覆玻璃光篷,构成了博物馆中最重要的公共空间——— 岩壁展。

陶郅的设计理念是“此时此地”。乐山大佛博物馆正是如此表达。他认为,“此时”一是自己水平的最高点,我希望我的创作是用尽了我的思想去完成的;其次是指历史大背景下的“此时”;“此地”则指建筑与周围地理环境、人文环境等形成整体和谐。“套用一句老话:不好的建筑都是一样的,好的建筑各有各的好处”。陶郅说。

这一观念也体现在长沙滨江文化园“三馆一厅”的设计上。“湖南人骨子里是倔强、刻苦耐劳、吃得苦霸得蛮的,我们用的线条就是有棱有角的直线,而不是柔美的曲线。”陶郅强调,建筑文化不是停留在追求“形”上,而应当考虑场地特点及当地人个性。

他还在建筑物上写字。景观塔上的字是将潇湘八景的字拆解进去,塔越接近人的地方字越多,越往上走,字就慢慢消失了。“有一年下雪,雪落在凹进的字里,画面特别美。”图书馆外立面,节选了中国古代圣贤语录;博物馆表面,则采用长沙老地图和老街道。

学生易文媛还记得2005年底,做长沙“三馆一厅”投标时,陶老师召集项目组,首要不是去找建筑造型案例,而是先读湘楚文化书籍,收集楚文化历史资料。“至今我还存留着当年《楚辞》里的《九歌》、《诗经》等体现湖湘文化特色的图文”。易文媛说,在陶老师眼里,建筑设计师不能仅是只会做造型写标书,还必须懂得融汇文化、视觉艺术、甚至音乐等一切发现美、表达美的领域“他追求‘大设计’的理念。”

从业三十余年来,陶郅的设计作品获奖丰硕,其中包括全国优秀工程勘察设计金奖2项、全国优秀工程勘察设计银奖1项、建国六十周年创作大奖3项、省部级设计奖项共计60余项。

陶郅和学生们一起讨论建筑设计作品

建筑生命

将建筑设计视为自己的全部生命

作为华工建筑设计研究院的老师,陶郅有自己的一套教学“哲学”。他最爱问学生,“建筑这样做的原因究竟是什么”。

“致广大而尽精微,极高明而道中庸”,这句《中庸》里的话,是陶郅一直以来的追求。在陶郅看来,建筑师是一个很现实的工作,操作性强,永远在各种约束限定条件下工作,只能小心谨慎一遍遍寻找,力求找到一个满足各种限制的更为合适的解决之道。但建筑师又是一个很诗意的工作,能够将头脑中灵感飞扬的想法付诸实现。

他认为,建筑师应该有一种独特的表达,一种个人化的建筑语言,而这正是中国建筑师所缺乏的。“现在也有很多建筑师在向这方面努力,相信不久会有改变”。回看30多年的建筑生涯,陶郅感到欣慰,在建筑世界里,他始终努力用心去形成自己的建筑语言。“一个建筑师重要的不是说某一件作品有多好,而是你的建筑语言,能给世界建筑带来一些贡献。”

2008年4月,陶郅被查出患肝癌。此后他一面积极治疗,同时坚持在病中创作,还涌现出如海峡旅游服务中心、武汉理工大学图书馆、合肥工业大学宣城校区等一大批高质量的设计精品。

在助手陈子坚眼里,陶老师是一个为了热爱的设计而“不要命”的人,“他就是在用自己的生命去做设计”,在病情开始恶化的2017年夏天,他仍然坚持顶着烈日,不顾舟车劳顿前往武汉踏勘建设现场。学生贾长浩回忆,“有几次手上还插着针头给我们开会讨论。”陶老师这种视设计为生命的精神深深地震撼了身边的每一个人。学生谌珂说,陶老师对设计的爱不设底线,不惜用自己的一切去完美设计。

建筑之余,陶郅还醉心于传统文化、书法和篆刻,也爱音乐、历史和旅行。出差途中,还常拿生僻繁体字考学生。助理郭嘉说,“陶老师患病期间,由于药物作用,有时睡不着,就熬夜做篆刻写书法,作品数量之多、质量之高,连美院的专业朋友也叹为观止。”她们准备将这些作品在下个月集中展出。

郭嘉还提到,陶老师的小提琴拉得极好,多年制作小提琴经历的积淀,使他的建筑作品往往蕴含了一种手工匠人式的情怀。“陶老师是这个时代少有的艺术通才,他对艺术的追求,不只是停留在设计工作中,而是已经渗透到了他生命的每一个时刻、融合到身体的每一滴血液当中。”

一次在医院,学生夏叶和陶郅聊天。“当时陶老师看到‘将设计创作视为自己全部生命的建筑师’时落泪了。那是我唯一一次见到老师情绪这么激动。”夏叶回忆。陶郅说,“我不知道自己的生命将在哪一刻停止,我只有拼命地抓住每分每刻能够工作的时间。”

“曾错过江湖,莫辜负大海”。陶郅曾给学生毕业赠言。

(来源:南方都市报 编辑:党委统战部)

人物档案

陶郅 1955年生于湖南长沙,广东省政府参事、华南理工大学建筑学院教授、博导,华南理工大学建筑设计研究院副院长、副总建筑师。1978—1985年华南理工大学建筑学系建筑学专业获学士、硕士学位。2016年被评为全国勘察设计大师;2012年获得第六届梁思成建筑奖提名奖;2004年亚洲建筑推动奖;中国室内设计卓越成就奖等。