2021年11月17-19日,第十九届国际制造会议(The 19th International Manufacturing Conferencein China, IMCC2021)在陕西西安召开,本次会议由国际生产工程院(CIRP)和中国机械工程学会(CMES)主办,中国机械工程学会生产工程分会(CPEI)、西北工业大学(轮值单位)和中国机械工程学会极端制造分会(CPEMI)共同承办,国家自然科学基金委员会(NSFC)为会议支持单位。

本次大会所有论文进行了同行评议,经大会学术委员会组织评审,共评选出优秀论文一等奖2项、二等奖5项、三等奖10项。优秀论文在征得作者同意后,将推荐发表在《机械工程学报-英文版》、《机械工程前沿》、《Nanomanufacturing and Metrology》、《极端制造-英文版》、《国际磨粒技术-英文版》和《数字孪生》等期刊上。

我院袁伟教授指导的王淳等人投稿的论文《Research on Ploughing-Extrusion Process and Performance of Surface Functional Structures of Copper Current Collector for Lithium-ion Batteries》获评优秀论文三等奖。

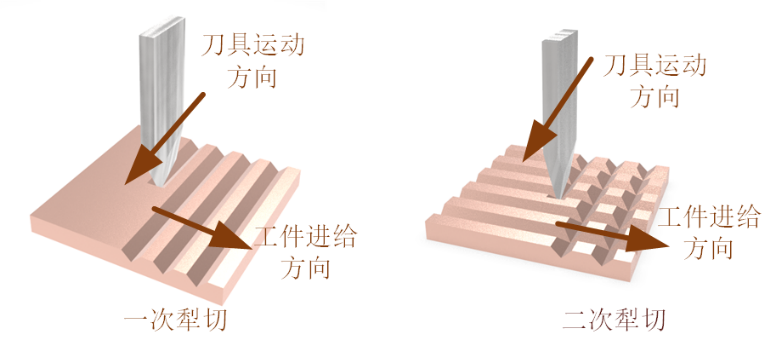

该论文针对商业化锂离子电池负极集流体大部分为光滑铜箔,与电极材料无法形成稳定有效结合,长期服役后容易变形或脱落,使得电池性能急剧下降,更严重时会造成内短路进而带来安全隐患的问题,提出使用二次交错微犁切方法制备锂离子电池铜集流体表面功能结构的工艺路线,从制造源头为解决上述问题提供了新思路和新方法。

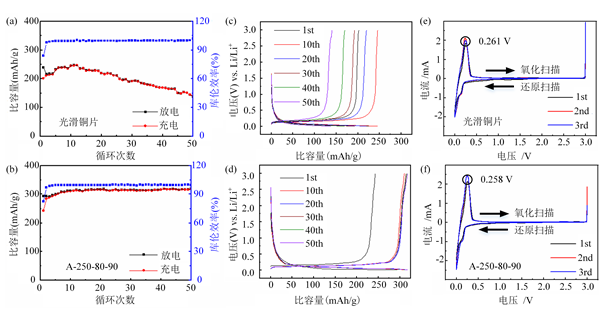

该论文对薄铜片表面结构犁切加工过程进行了有限元模拟,结合犁切试验的切削力测试和形貌表征揭示铜片表面结构成形机理及其与加工参数的关系。基于正交实验法探究关键加工参数对铜片表面特性的影响,分别进行接触角、浆料保持率、摩擦系数测试并获得最有利提升集流体性能的最优加工参数。结果表明,铜集流体表面功能结构的最优加工参数为切削间距250 μm、切削深度80 μm、切削交错角90°,其接触角可达0°,浆料保持率可达89.2%,摩擦系数可达0.074。基于上述优化参数的锂离子电池在0.2 C的电流密度下循环50次依然能保持318.6 mAh/g的比容量。与光滑集流体相比,比容量提升132.7%,容量可逆性远优于后者,且总体阻抗更低。

综上所述,该工作采用机械加工工艺——犁切,通过对锂离子电池集流体表面进行结构化和功能化,能够有效提升锂离子电池的性能。(图/王淳 文/袁伟)

附:会议简介

国际制造会议(IMCC)是由国内相关大学和香港理工大学共同发起的国际学术会议,每两年举行一届。从1983年在广州举办首届会议至今,IMCC已经成功举办了十八届。从第15届IMCC开始,会议由国际生产工程院和中国机械工程学会共同主办,中国机械工程学会生产工程分会承办。IMCC的主题已经扩大到先进制造技术中的各个研究领域,被认为是国内制造领域最具权威的学术会议,由郭东明院士做大会主席。