科研动态

- 孔宪教授课题组本科生独立工作发表在Mol. Syst. Des. Eng.:电荷监督的等变架构实现数据高效的分子性质预测 02-04

- 华南理工大学孔宪教授团队 《Small》:不对称表面电荷修饰调控受限聚合物电解质中的溶剂化结构和离子电导率 01-28

- 华南理工王宇团队JACS: AI赋能确立“催组装三要素”新原理,开辟手性材料智能创制新范式 12-25

- 华南理工王辉副教授 Nature Communications :靶向线粒体的自发光氟化高分子纳米粒动脉粥样硬化治疗! 11-10

- 华南理工孔宪教授 AFM:PEO基聚合物电解质中氟化模式对溶剂化和离子传输性质的调控 11-10

- 华南理工科研人员合作成果,在Nature发表! 11-03

近日,华南理工大学蒋凌翔课题组在《自然·化学》(Nature Chemistry)发表题为 “Universalmembranization of synthetic coacervates and biomolecular condensates towardsultrastability and spontaneous emulsification”的研究论文,报道了一类可通用地稳定各种“凝聚相-水相”界面的新型嵌段高分子(Condensate-Amphiphilic block Polymers, CAPs),实现了对合成或生物凝聚液滴的超强稳定和自发乳化能力。论文通信作者是蒋凌翔,第一作者是唐达。

在我们的日常生活中,“水火不容”“油水难融”这类词句常用来形容完全对立、难以共存的两类事物。然而实际上,油和水若想在一起“和平共处”,并非没有办法——只要有合适的表面活性剂,油水便能形成相对稳定的乳液,这在食品、化妆品和医药行业都有广泛应用。但如果有一天换成两种“水”或者“准水”——也就是高分子或蛋白等物质形成的“凝聚相”与普通水相之间,又会怎样呢?这就好比是“油水界面”的一次大变身:同样需要某种“界面稳定剂”来给这对“易难融合又难分离”的水性液滴穿上“保护衣”,可惜的是,传统的表面活性剂或稳定剂往往对这类“凝聚液滴”无能为力,难以实现它们长期稳定分散。

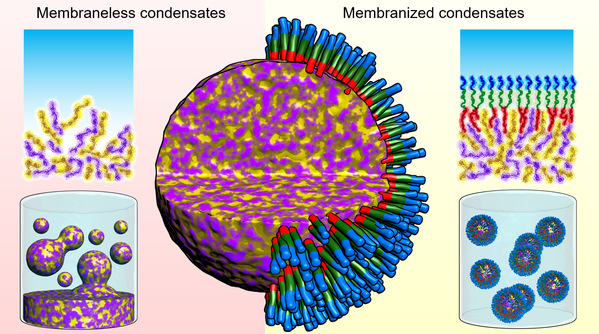

图1易融合的无膜液滴和稳定不融合的膜化液滴。

由于凝聚物在没有封闭膜的情况下天生就容易聚结和成熟,并且它们通过溶解或凝固/沉淀对温度、pH值和盐度等环境因素做出强烈反应,这种敏感性或不稳定性可能严重损害它们在工业服务中的长期性能和在细胞周期中的稳定功能。解决液滴不稳定的一种方法是膜化——在液滴表面安装一层稳定膜(图1)。

蒋凌翔课题组在Nature Chemistry发表论文,以此为切入点,设计并合成了一类名为“Condensate-Amphiphilic block Polymers, CAPs”的嵌段高分子,能够在广泛类型的“凝聚相-水相”界面上自发形成膜层,大幅提升液滴的稳定性和耐受性,让这些过去“说散就散、说粘就粘”的凝聚液滴获得“超强铠甲”。简而言之,当这些凝聚相遇到CAPs,就如同油水遇到表面活性剂那般,只不过相互作用更加微妙、界面更厚、分子相互吸引和排斥的机理更加复杂,却可以最终实现类似的“乳化”效果:让凝聚液滴独立地、长久地悬浮在水相中,而不会轻易融合或沉降。

图2 亲凝聚、自缔合和亲稀相段的三嵌段CAP分子。

在本文中,作者构建了一个凝聚物-两亲性嵌段聚合物(CAP)库,以普遍性应对凝聚物膜化的艰巨挑战。CAP被设计得足够长,可以伸展跨越稀相和凝聚相之间的界面,其中亲凝聚相段牢固地锚定在凝聚相上,亲稀相段延伸到稀相中和自缔合段促进膜的形成。至关重要的设计是由苯硼酸和氨基组成的亲凝聚相段,它成功地靶向合成凝聚物和生物分子凝聚物(图2)。

在后续的研究中,作者通过系统分析不同类型的凝聚液滴发现,它们在黏度、极性、带电性质等方面彼此截然不同,导致绝大多数传统稳定剂都只能“针对某一小部分”或甚至“水土不服”。为此,研究团队从头规划了可广泛适用的“通用”嵌段高分子分子结构,利用特殊的亲凝聚相基团苯硼酸和氨基(BM 段)和具备自组装/自缔合能力的疏水中间段(PCT 段),再加上可在外水相环境中伸展的PEG段,最终构建出一整套能够适应各种小分子、合成聚合物乃至蛋白质、核酸等生物大分子凝聚液滴的CAP家族。结果不仅在水中能让凝聚滴极其稳定,还可以在高盐、极端pH、甚至有机溶剂环境中继续保持不融不碎。研究人员形象地称其为“给凝聚液滴穿上紧身盔甲”。

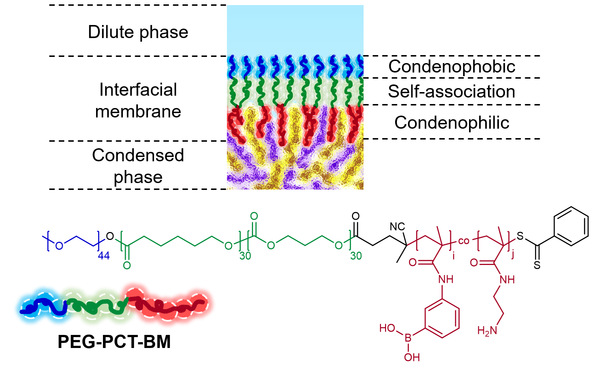

图3 膜化液滴的共聚焦图像。

图3中,作者展示了7种被CAP膜化的凝聚液滴,左侧为白光通道,右侧为荧光通道,CAP分子使用RhB标记。COND10@CAP23图像的绿色通道反映了 EGFP 在液滴中的均匀分布。CAP分子高度定位在界面上,通过共聚焦显微镜观察到的二维图像中形成荧光圈。z-stack扫描的横截面图和三维(3D)重建证实了连续膜的形成,该膜完全覆盖了凝聚液滴,并将凝聚相与稀相物理分离。

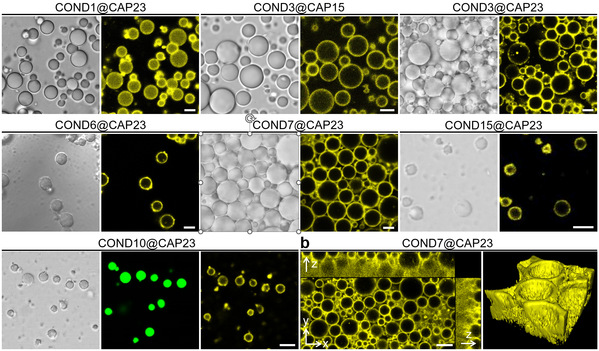

更有意思的是,其中某些类型的CAP还能使凝聚液滴实现自发乳化(无需外力搅拌,就能逐步把大片“凝聚层”分散成小液滴)。这在油水体系中虽然有一定研究,但应用到各种化学或生物凝聚体系还是首次大规模验证。论文作者指出,这种自发乳化过程在工业中有望减少能耗,在生物研究中则可能为模拟细胞内各种“无膜细胞器”提供新思路,甚至有助于实现合成生物学中的“微型反应器”和“人工细胞”构想。

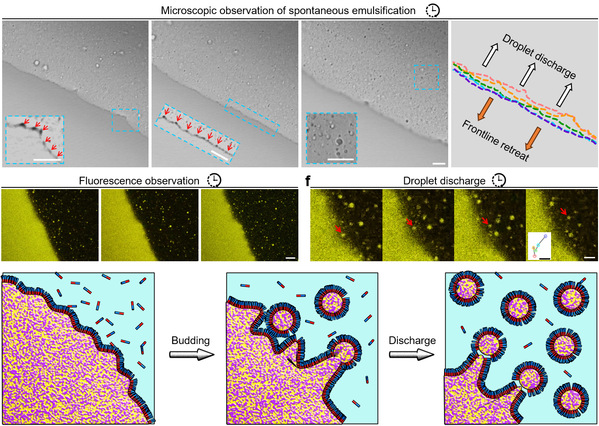

图4 自发乳化的过程。

作者使用共聚焦显微镜在微观尺度观察到自发乳化“出芽”的过程,其中CAP分子存在下的凝聚相/稀相界面分别通过共聚焦显微镜在白光通道和荧光通道中观察到,界面在图像中对角线放置,将左下角的凝聚相和右上角的稀相分开。界面明显呈波浪状起伏(而不是平坦光滑),类似于描述两种不混溶流体之间的界面扰动的瑞利-泰勒不稳定性模式。向稀相突出的凸起在某种程度上以~2-3 μm的周期性间隔(图4中红色箭头突出显示),生成的液滴直径约为1-2 μm,不会聚结。随着时间的推移,凸起可能会消失并在不同的位置重新出现,并且界面前线向左下角收缩。荧光图像证实,凝聚液滴是从凝聚相产生的(可能在凸起尖端以类似于出芽的方式)并排放到稀相中(图4)。

据第一作者唐达介绍,除了针对如何设计与合成这类通用型嵌段高分子,文章还深入探讨了CAP在不同凝聚液滴表面形成单分子层膜的分子排列和力学特性,并且展示了多种定量观测手段,包括光学显微操纵、微流控芯片等,来评估液滴抵抗融合的能力、膜的弯曲模量、液滴内部扩散及跨界面通透性的变化等。这些研究不仅拓宽了人们对“水中凝聚相界面稳定”这一前沿领域的认识,也为高分子与生物大分子的界面化学研究提供了新的思路。

未来,研究团队希望继续改进CAPs的功能性,例如引入“跨膜蛋白通道”或“活性催化基团”,从而打造出具有精准调控和高选择性通透能力的“膜包裹凝聚体”。这样不但可能应用于制备智能药物输送系统或新型材料,还可能进一步模拟细胞的各种分隔及分子运输过程,为人造细胞学、细胞器模拟、生物工程等研究领域提供新的工具。毕竟,这些此前只在生命体系中才看到的复杂过程,如今借助CAPs也许能在化学实验室里被重新“复制”出来。

文章信息:

Universal membranization of syntheticcoacervates and biomolecular condensates towards ultrastability and spontaneousemulsification

DaTang, JunZhu, HaoWang, NannanChen, HuiWang, YongqiHuang , LingxiangJiang*

NatureChemistry (2025)

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41557-025-01800-4