科研动态

- 孔宪教授课题组本科生独立工作发表在Mol. Syst. Des. Eng.:电荷监督的等变架构实现数据高效的分子性质预测 02-04

- 华南理工大学孔宪教授团队 《Small》:不对称表面电荷修饰调控受限聚合物电解质中的溶剂化结构和离子电导率 01-28

- 华南理工王宇团队JACS: AI赋能确立“催组装三要素”新原理,开辟手性材料智能创制新范式 12-25

- 华南理工王辉副教授 Nature Communications :靶向线粒体的自发光氟化高分子纳米粒动脉粥样硬化治疗! 11-10

- 华南理工孔宪教授 AFM:PEO基聚合物电解质中氟化模式对溶剂化和离子传输性质的调控 11-10

- 华南理工科研人员合作成果,在Nature发表! 11-03

烧伤是最严重的创伤形式之一,目前,仍然是一个受广泛关注的全球公共卫生问题。烧伤造成的组织缺损与异常,给患者带来了生活上的不便及巨大的心理压力。同时,烧伤组织的修复也是一个相对比较复杂的生物学过程,烧伤创面愈合过程一般需要以损伤创面特点为基础,在不同的阶段给予特定的针对性修复,如在炎症反应期需要抗菌消炎药物避免或控制伤口感染,组织形成期和基质重建期需要促修复药物来提高创面愈合效率等;因此传统单一结构或单一功能的皮肤修复材料(伤口敷料)无法满足临床的修复需求。

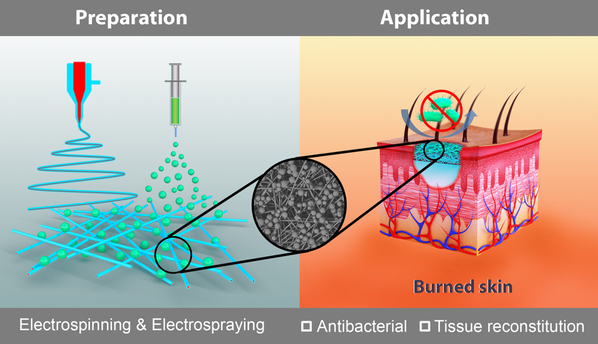

为此,华南软物质科学与技术高等研究院王林格教授课题组设计了一种具有超疏水表面和药物负载的多级结构复合膜,可有效用于组织烧伤的治疗。该复合膜的底层采用生物相容性高分子材料,利用套筒静电纺丝制备载药核壳结构纤维,用于细胞粘附生长与基质重建并可调控不同药物的适时释放以促进烧伤愈合;表层以静电喷雾制备微米级颗粒,利用表面微纳结构获得超疏水性能,以阻止外部细菌微生物感染(图1)。

图1 静电纺丝/静电喷雾工艺制备多级结构复合纤维膜(左)及应用于烧伤创面(右)的示意图。

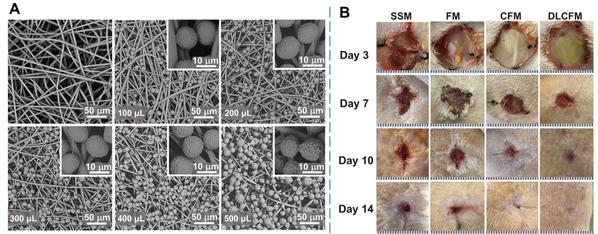

按照上述思路,在研究中具体采用同轴静电纺丝工艺制备了一类聚乳酸(PLA):聚乙二醇(PEG)为核层,PLA:聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为壳层的核/壳结构纤维膜,并分别在核层和壳层负载了促修复药物与抗菌药物;此结构特性外层抗菌药物的突释可有效应对伤口愈合初期的各类炎症反应,而内层促修复药物的缓释可促进创面愈合中后期的组织修复与重建。随后,通过调控工艺参数,在纤维膜外表面构建了一层PLA电喷微球超疏水层,获得一种阻止外部细菌粘附与生长的超疏水功能层(图2A)。该设计结构使复合膜具有超疏水性,以抑制外源细菌和其他微生物的粘附/扩散。在感染的大鼠烧伤皮肤模型中施用,所得复合纤维膜与常规产品(无菌硅胶膜)(图2B)相比具有愈合更快、功能更优的治疗效果。结合抗菌活性和伤口修复效果显示此载药层级微纳结构复合纤维膜有望在未来开发成为有效的烧伤治疗产品。

图2 (A)不同数量的电喷粒子修饰纤维膜表面的SEM图像;(B)不同纤维膜植入大鼠烧伤创面随时间修复效果的宏观照片,复合纤维膜材料有效针对烧伤组织不同修复阶段的需求,取得了良好的修复效果。

SSM: 无菌硅胶膜, 参照样

FM: fibrous membrane,具有核壳结构纤维膜(只含复合膜底层)

CFM: composite fibrous membrane,含有超疏水表层的复合纤维膜(含全部多层次结构)

DLCFM:负载药物的复合纤维膜(drug-loaded CFM)。

本工作结果显示此材料设计和制备方法可在伤口敷料的制备过程简化和多功能性之间找到一种平衡。通过静电纺丝可以很容易地实现分层结构表面的形成,并且复合敷料具有相当大的机械强度,有效的伤口渗出物吸收和渗透性,良好的生物相容性,广泛的抗菌能力和促进伤口愈合等。因此,这项工作揭示了一种有前景的策略,可指导用于烧伤组织护理的功能性整合伤口敷料的开发,在生物医学领域具有潜在的应用价值。文章发表在生物医学领域主流期刊Acta Biomaterialia上(2019年第92卷)。

软物质研究院的李卫昌和于倩倩为共同第一作者,岳衎为作者之一,王林格为通讯作者。工作得到科技部国家重点研发计划专项课题(No. 2017YFC11050003)、广东省引进创新创业团队项目(No. 2016ZT06C322)资助。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706119303423?via%3Dihub

https://doi.org/10.1016/j.actbio.2019.05.025

本文前期相关工作:

1. Wang, L. G., et al., Self-Assembly-Driven Electrospinning: The Transition from Fibers to Intact Beaded Morphologies, Macromol Rapid Comm, 2015, 36, 1437-1443.

https://doi.org/10.1002/marc.201500149

2. Wu, J., et al., Rinse-resistant superhydrophobic block copolymer fabrics by electrospinning, electrospraying and thermally-induced self-assembly, Appl Surf Sci, 2017, 422, 769-777.

https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.06.076