Mesoatom alloys via self-sorting approach of giant molecules blends

近年来,研究软物质自下而上的自组装因为其巨大的潜在应用与理论研究价值成为了炙手可热的研究题目。在这个领域中,如何通过软物质来构建各种各样的合金结构一直非常具有挑战性。与合金中金属原子的排列有所不同的是,在软物质中多个分子先组装形成超分子球,这些超分子球再进一步排列形成各种各样的超分子合金结构。一系列的系统研究表明,超分子球在组装过程中会自发形成不同的大小,而这种体积差异对于最终形成的结构是具有决定性的。但由于这种自发形成的体积差异是复杂的熵和焓相互竞争的结果,这使得目前利用超分子软物质构建合金结构还不具备很高的可控与可预见性,这也很大程度上限制了理论研究向实际应用的转化。

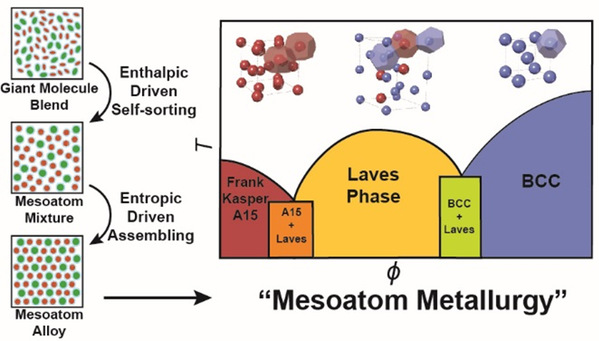

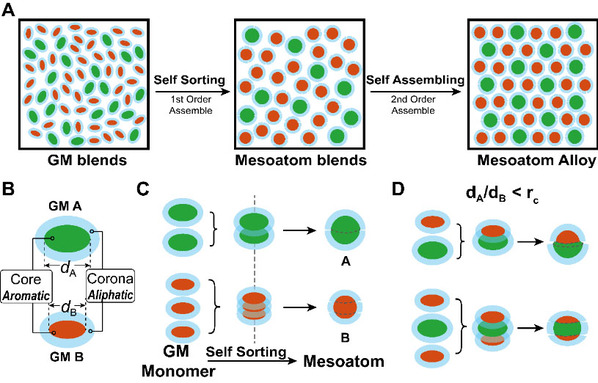

近日,这个困扰科学家很长时间的问题终于有了突破性的答案。华南理工大学华南软物质科学与技术高等研究院科研团队在《Giant》发文,介绍了一种全新的模拟合金的组装策略。这种策略巧妙地引入了巨分子自识别的概念,通过巨型分子共混的方式,每个组分都首先自识别成为具有不同大小的“超分子原子”,并在熵的驱动下进一步排列成高度有序的纳米合金结构(图 1)。

图1. 自识别“超分子原子合金”的形成机理。

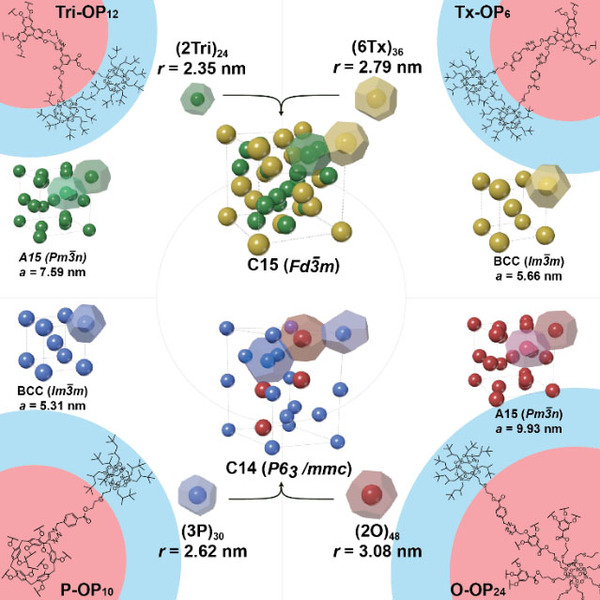

与合金理论相一致的是,通过组分的选择改变“超分子原子”的体积比,研究人员得到了一系列可调控的Frank-Kasper合金结构,尤其是在软物质中十分罕见的稳态Laves phase(图2)。

图2. 高度有序的Laves phase 的构建。

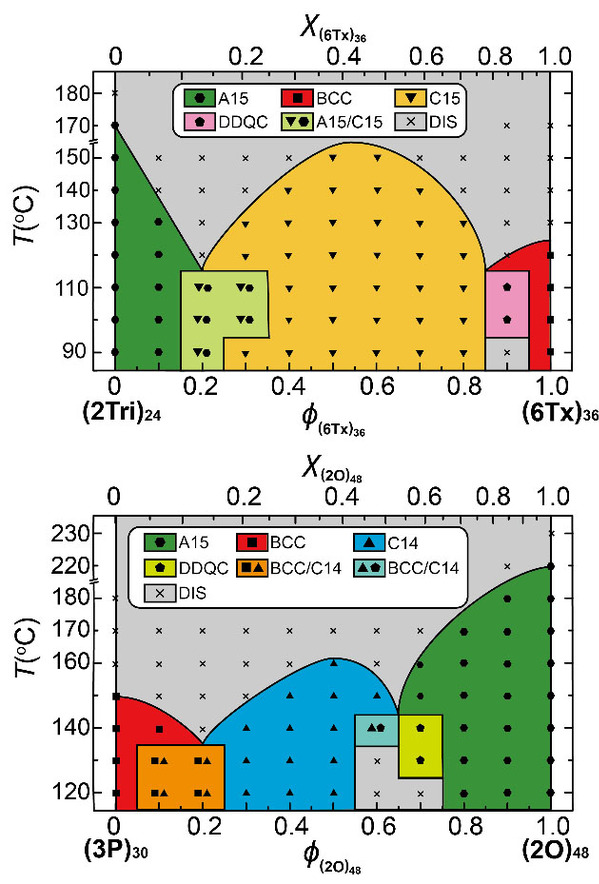

研究人员通过系统的表征和分析,系统的阐述和证明了“超分子原子”的形成机理和可控性。更值得注意的是,研究人员通过构建巨型分子混合组分-温度相图,首次在软物质组装中发现了只在经典物化教材中才能见到的合金金属混溶相图(图3),这一发现更加证明了“超分子原子”策略对于合金模拟的成功。

图3. “超分子原子合金”形成Laves phase 的组分-温度相图。

总体来说,该工作在软物质组装中的突破有以下几点:首先在软物质组装中发现了熔点降低的合金组装行为。第二,自识别的组装策略首次在本体软物质中被引用。最后,这种新的构建结构的方法有目的性的构建了十分罕见的Laves 结构,证明该策略对软物质自组装的发展将会提供很大的帮助。

本文由美国阿克隆大学刘禹初和刘通担任共同第一作者。该工作发表后第一时间得到了同行专家的高度认可。来自加拿大McMaster大学的著名理论物理学家史安昌教授第一时间发表评论文章。评论文章高度肯定了该工作对于调控软物质结构的突破性进展,直接解决了超分子球在复杂的组装过程中大小比例不可控的问题,对于构建可控的结构迈出了重要的一步。此项工作不仅为未来获得更多更复杂的结构奠定了基础,并且为研究软物质和合金中的球状基元堆积机理提供了重要的平台。

Yuchu Liu, Tong Liu, Xiao-yun Yan, Qing-Yun Guo, Jian Wang, Rongchun Zhang, Shuailin Zhang, Zebin Su, Jiahao Huang, Geng-Xin Liu, Wei Zhang, Wei Zhang, Takuzo Aida, Kan Yue, Mingjun Huang, Stephen Z.D.Cheng

Giant 2020, 4, 100031

https://doi.org/10.1016/j.giant.2020.100031