科研动态

- 孔宪教授课题组本科生独立工作发表在Mol. Syst. Des. Eng.:电荷监督的等变架构实现数据高效的分子性质预测 02-04

- 华南理工大学孔宪教授团队 《Small》:不对称表面电荷修饰调控受限聚合物电解质中的溶剂化结构和离子电导率 01-28

- 华南理工王宇团队JACS: AI赋能确立“催组装三要素”新原理,开辟手性材料智能创制新范式 12-25

- 华南理工王辉副教授 Nature Communications :靶向线粒体的自发光氟化高分子纳米粒动脉粥样硬化治疗! 11-10

- 华南理工孔宪教授 AFM:PEO基聚合物电解质中氟化模式对溶剂化和离子传输性质的调控 11-10

- 华南理工科研人员合作成果,在Nature发表! 11-03

华南理工大学前沿软物质学院程正迪院士团队在软物质巨分子超晶格的构建领域取得突破。该团队通过精确调控巨型分子的“介原子”体积不对称性,成功构建了多种超晶格结构。这一成果提供了一个系统的框架,用于精确构建基于巨型分子的软物质超晶格,以及开发新型软物质合金乃至超越传统金属合金的软物质材料提供了重要的理论基础。

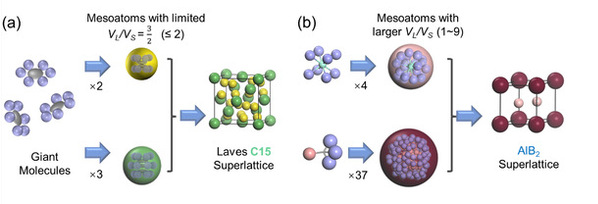

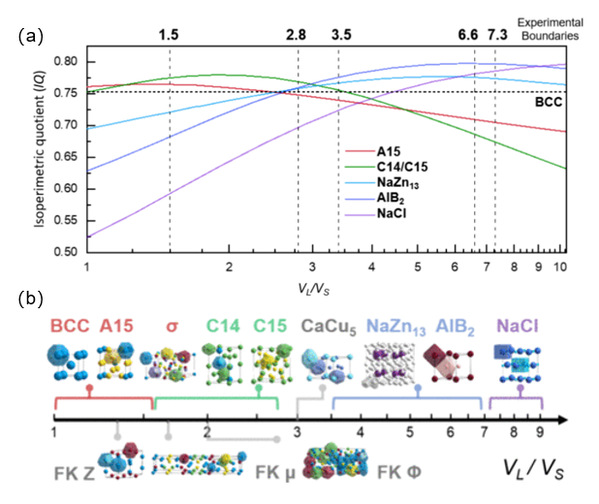

调控材料的微观和纳米结构是实现其多功能性和广泛应用的核心。近年来,科研人员通过使用软物质中的大分子(例如嵌段共聚物、树状分子、巨分子等),借助自组装技术,能够形成三维周期性结构,也就是超晶格(Superlattice),这可能带来多样化的功能表现。软物质的超晶格组装可以分为两个阶段:首先是分子聚集成球形的基本单元,也被称作“介原子”(Mesoatom);其次是这些“介原子”进一步排列,形成超晶格结构。程正迪院士团队以巨型分子为研究对象,提出两种调控介原子体积不对称性(用大小介原子体积比VL/VS来量化)的通用方法。一是在单组份体系中通过减少每个介原子中的分子聚集数来调控体积比;二是在共混体系中,通过不同分子自组装形成不同介原子后再进行排列。通过这些方法,团队在24种单组份巨型分子和56种二元共混体系中,系统地调整了体积不对称性,从1.0到9.0不等,揭示了包括BCC、Frank-Kasper A15、σ、Laves C14、C15、CaCu5、NaZn13、AlB2以及首次在均质软物质自组装中观察到的类似NaCl的等多种超晶格的形成。

图1. 调节巨型分子介原子VL/VS的两种方法

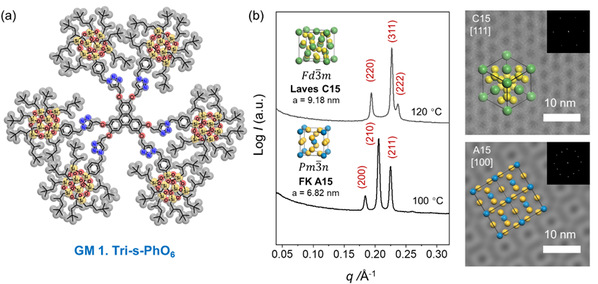

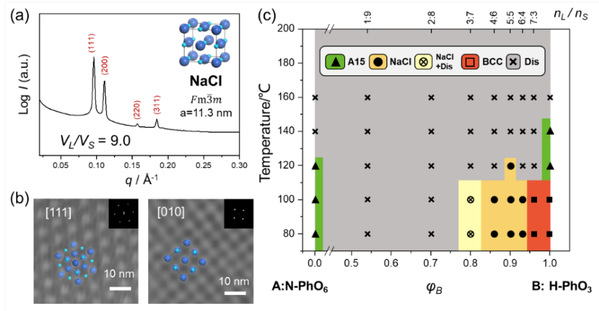

该研究的关键在于,通过实验结果和几何分析相结合,建立了体积不对称性与相应超晶格形成之间的定量关系,为巨型分子的超晶格工程奠定了基础。实验上,利用巨型分子GM 1中实现了聚集数为2和3的介原子共存,导致介原子体积比的极大值(VL/VS=1.5),首次在巨型分子的单组份体系观察到C15型超晶格(图2)。该实验也很好的验证了B.Grason的理论计算结果。其他23种巨型分子则表现出BCC、A15或σ相,相应介原子的半径为2-4纳米。利用这些体积可调节的介原子,科研团队构建了多种具有不同VL/VS的巨型分子二元共混体系。随着VL/VS的增大,σ、Laves C14、CaCu5、NaZn13和AlB2等一系列类型的超晶格先后被观察到;当VL/VS高达9时,团队首次在软物质体系中观察到NaCl型超晶格(图3)。

图2. 单组份巨型分子中介原子体积比的极大值(VL/VS=1.5),导致C15型超晶格。

图3.二元共混体系中介原子体积比的极大值(VL/VS=9.0),首次发现NaCl型超晶格。

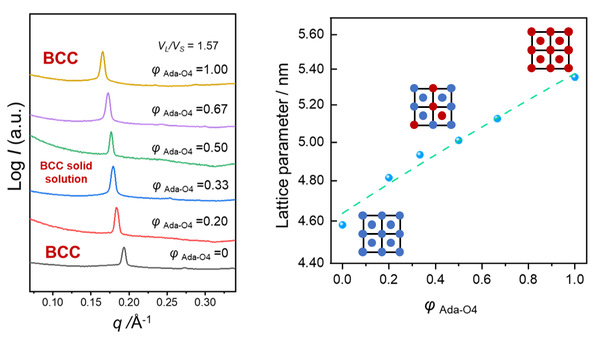

此外,在介原子体积较接近时,团队还观察到一系列类似体心立方超晶格(BCC)的信号。由于共混体系含至少两种介原子,且晶胞尺寸随共混组成连续性变化,最终确定这一类结构为BCC固溶体(图4)。

图4. 二元巨型分子共混体系的BCC固溶体结构。

这些超晶格的实验观察结果与其热力学稳定性有着密切的联系,可以用几何分析IQ = (36πV2)/A3,其中 V 和 A 分别代表介原子的体积和表面积)来量化。在一定程度上,IQ值可以被用于推断超晶格的稳定性如何随VL/VS而变化(图5a)。不可忽视的是,巨型分子的自组装引入了额外的复杂性,例如介原子变形和形状不对称。这些变形是为了实现更高的堆积密度和增强整体的热力学稳定性,而这些因素都会对最终形成的超晶格产生影响。因此,仅凭IQ值来评估超晶格的稳定性也会带来一定偏差。

图5. 巨型分子体系中发现的12种球形堆积的超晶格。

最终,研究人员成功构建了各种巨型分子超晶格稳定的边界图,其中体积比为主要变量。他们总结了目前在巨型分子体系中发现的12种球形堆积的超晶格结构。此外,在巨型分子体系中还观察到了一些较为罕见的结构,如FK Z、μ、φ等。这表明超晶格的结构不仅受体积影响,还受到其他因素(如介原子的形变)的作用。这一成果近期发表在J. Am. Chem.Soc.上。本文第一作者为雷环宇博士,通讯作者为程正迪院士和刘禹初博士。

文章信息:

Precisely Constructing Superlattices of Soft GiantMolecules via Regulating Volume Asymmetry

Huanyu Lei, Xian-You Liu, Yicong Wang, Xing-Han Li, Xiao-Yun Yan, Tong Liu, Jiahao Huang, Weiyi Li, Lichun Wang, Xiaoyi Kuang,Xiaran Miao, Feng-GangBian, MingjunHuang, Yuchu Liu,*and StephenZ.D. Cheng*

J. Am. Chem. Soc., 2024, DOI:10.1021/jacs.4c09089.