七十年,我从懵懂孩童到垂暮之年;七十年,我从印尼辗转回到祖国怀抱;七十年,我从接受祖国的哺育到走向三尺讲台。七十年,感叹祖国壮丽河山,感慨人生无悔,难忘祖国恩情。

风雨飘摇,全力归国

1936年我出生在印尼一个小镇。我的祖籍在揭阳,当时由于生活艰苦,我父亲五兄弟全部过南洋谋生,分别散落于印尼、马来西亚、泰国等地,最终只有我父亲一家落叶归根。在印尼生活的时候,我年纪尚小,但对自己所受的爱国主义教育印象深刻。在学校我们学习了很多爱国进步歌曲,包括国际歌、解放江南等等,当时有一首歌唱到:“南洋啊南洋,你是我们第二故乡,我们永远忘不了你,我们更忘不了家乡,锦绣的河山绝不让他人况下,南洋啊南洋,我们要去建设家乡。”这些歌曲潜移默化地在我的心中种下了热爱祖国,建设祖国的种子,时至今日,仍然记忆犹新。

1942年日本发动太平洋战争,印尼也未能幸免于难。尽管当时我们年纪很小没法做很多大事,但我所在的小镇正好位于两个大城市的中间点,来往的诸多商人在此休息、吃饭,我们便趁此机会在街上卖花,把挣来的钱交到学校,集中抗日救国。那时似懂非懂,后来逐渐成长,回首老师的教导时,才明白也许有地下党或者靠近党的工作的人员在印尼活动,给我们传递了一种爱国教育。日本投降以后,在印尼的东万律旧机场举行过一次公祭,我有幸作为学校的代表参加了这次悼念活动。亲眼目睹无辜人民惨遭杀害的遗骸,让我深刻地感受到战争的残酷。

解放初期,在印尼虽然还没有明确的排华政策,但是华文教育受到控制,无数华侨子弟失学。我的父亲对祖国有着深厚的感情,他无论如何都要送我们几个姐妹回国,接受中国的教育,这也成为我回国的原因之一。于是,1952年3月24日,我踏上了回国的征程。在我们回国的船上,有青年学生,有飞行员,有科学家,有实业家,他们都是祖国的珍贵人才,带着满腔热情回到祖国,建设祖国。经过七天七夜的海上漂泊,我们首先到达香港,再从香港坐火车到深圳,又从深圳乘火车回到广州,最后辗转回到了汕头。正如火车上放送的歌曲唱到:“我们祖国多么宽阔广大,她有无数田野和森林。”我们也对祖国的壮丽河山憧憬万分,踏入国土的那一刻,我的心中无比激动,恰如我们的主题所言:“祖国,我回来了!”这既是一种归属,也是一份期待,直到今天这种激动的心情仍然让我难以忘怀。

归国船上同胞合影

成长成才,难忘祖国培养

回到汕头以后,我凭借自己的努力考上了广东省华侨中学,在这里度过了六年中学时光。我的父母比我们晚几年才回国,虽然老家仍有亲戚,但我们一直住在学校,国家负担了我们的学费,每年还给予我们助学金。我发自内心地感谢祖国的照顾,当时心中没有建设祖国这个概念,只是一心严格要求自己,想要学好本领,不能落后于别人。朝着这个目标奋斗,我在初中连续几年成为三好学生,并在初三时入了团。在中学期间,我曾在在报纸上读到过一个爱国华侨的故事。这位四十多岁的印尼华侨是一个牙科医生,在当时交通运输还不发达的条件下,他想尽办法,长途跋涉把自己在印尼的牙科设备全部运回国内,这部分器材对那时的祖国建设来说可以算是非常珍贵的。他在印尼长大,普通话说得并不流畅,只能由当地的学生帮忙翻译,讲述自己回国的原因。他的故事深深地感染着我,我为他的爱国和报国热情而感动,而敬佩,也在自己心中悄悄种下了努力报效祖国的种子。到高中的时候,我积极争取当上了中队的辅导员,在授予仪式上我发表了一篇激动人心的演讲,登上了汕头日报。同时,这也弥补了小时候因为超龄不能戴红领巾的遗憾,实现了自己长久以来的愿望。

中学毕业以后我以优异的成绩考上了华南师范学院(今华南师范大学)外语系学习俄语。在大学,我不仅努力学习还积极参与社会实践。在学校,我当过班长、学习委员、系学生会副主席,积极地为同学服务使我感到很充实;在校外,我去过芳村筑铁路,到农村帮助农民干农活,去过黄埔港,帮码头工人把从越南运来的竹子运上火车,还到粤北参加大炼钢铁。一系列的劳动实践虽然艰苦,但是锻炼了我的意志,培养了我吃苦耐劳精神。1961年,我获选为社会工作积极分子,毕业时亦成为我们班五个优秀毕业生之一。

毕业以后,因我在大学的表现积极以及国家特别照顾归国华侨,我被分配到了佛山工作,在佛山一中和佛山九中从事了14年教学工作,从起初的俄语教学到后来担负起英语、数学、语文、音乐等多门课程教学任务。授课最多的时候达到一周27节课,两个年级,身兼英语老师和班主任的双重职务,上至党的方针政策,下至扫把垃圾铲都要管。即便这样我也毫无怨言。

大学毕业合影

1976年,因我先生在华南理工大学工作,受到组织的关心,我也被调到了华南理工大学。我很感激党和国家对我们海外归国赤子点点滴滴的关心和照顾,在工作上更加尽职尽责,不辜负祖国对我们的信任和期待,唯有以此行动来表达自己的感恩之情。

三尺讲台,万千感动

在华南理工大学的教学实践中,有两个让我印象深刻的班级。一个是76届的工农兵学员班,我当了他们一年班主任。40岁的我带着他们到部队去学军,为作出表率,我同他们一起参加摸爬滚打训练,身体素质令负责训练我们的解放军都感到十分惊讶。最后学军回来,我和班上的学生都凭借积极向上、不怕苦的精神受到了学校的表扬。另一个是西藏班,这是我们学校设计院院长为西藏培养学生专门开设的班级。由于他们之前没有学过英语,和汉族的学生进度不一样,学习起来较为吃力。于是我在晚上给他们单独开一个班,一周三次课,从最基础的英文字母、音标等开始教起。两年的辛苦教学以后,他们基本上借助词典可以看懂普通的短文。在这两年里,我们师生之间亦建立了非常深厚的感情。有学生给我写信说:“你像妈妈一样关心爱护我们,我不会忘记在珠江河畔与你度过的日日夜夜。我更希望恩师能来珠穆朗玛峰下与我们再度重逢。”每年的藏历年,他们都邀请我去一同庆祝,也常常托小礼物给我。2017年,设计院为西藏班举行30周年座谈会,我受邀参加。看到他们这帮人如今都成为了西藏的优秀人才,作为一名教师,我很欣慰,也很满足。

与此同时,即使我调到了华南理工大学,佛山的学生也仍然惦记着我,常常给我写信、寄贺卡,邀请我参加他们的同学聚会。有一位叫李俊雄的学生,如今已是南海医院哮喘科的主任。他在自己评上副主任医师职称时曾给我写信,与我分享喜讯,感恩我在当时读书无用论盛行的时代,依然如此尽职地教学,帮他奠定了扎实的英语基础。原佛山市的副市长刘耿文,在中学毕业后与我失去很久的联系,后得知我调到华南理工大学,特地到人事处询问我的消息,辗转几个渠道最终与我取得联系,这样的举动令我和我的同事都感到无比感动。除了学习优秀的学生,我也平等对待和格外关心那些学习后进的学生。当时班上有一个性格调皮的孩子,我常常在他犯错时尊重他的面子,进行私下的谈心和教育。他后来当上了佛山市交通中队的中队长,入了党。不仅积极地组织同学聚会,还极为周到的关心我家里的煤气、冰箱等等生活小事。

回首几十年的教育生涯,带给了我太多的感动,让我不禁发自肺腑地感慨:“今生无悔为人师。”看着自己培养的一代又一代学生成长成才,在国家建设的各个岗位发挥自己的价值,让我觉得自己的一切付出是值得的。

老有所为,夕阳尤美

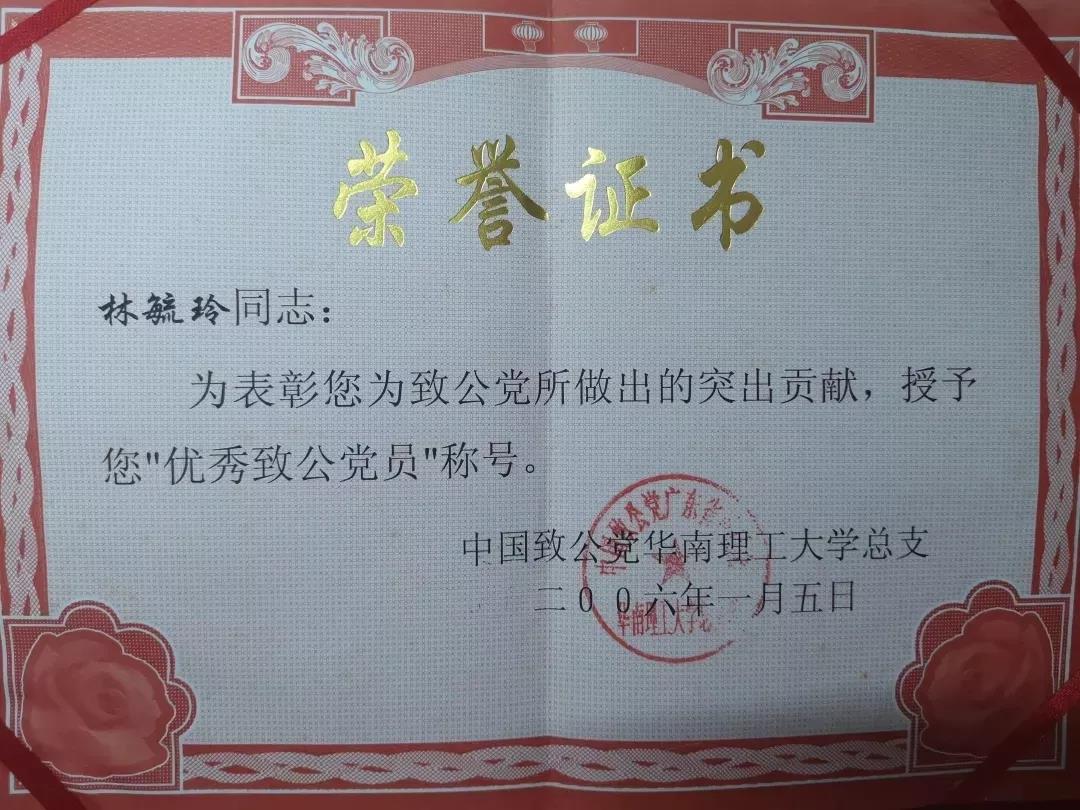

1991年,我正式退休。但退休,不意味着我为社会奉献自己力量的终点。退休后我做了十几年外语学院退休分会的主任,带领退休人员开展文娱交流活动。如今则主要参与“关心下一代”的活动,负责一些大学生的思想教育工作。我所秉持的理念一直是,虽然我们不能做很多工作,但我们一定尽量做好。在这方面,我连续多次获得华南理工大学关心下一代先进工作者荣誉称号,全国致公党优秀党员荣誉称号等。在我看来,这些工作无论对我们还是对年轻一代的孩子来说都很有意义。年轻人视野开阔、知识面广,同他们的交往中,我也能学习到很多。同时,把我们的成长经历和对祖国的爱传递给下一代,也具有深刻的意义。

心生感怀,报国无休

回国多年我最怀念的是学生时代。在华侨中学读书的六年,党和国家爱护我们归侨学生,为我们这所非重点的中学提供了雄厚的师资力量,不仅有旧社会知识渊博、思想进步的老师,还有新社会多所名校的优秀毕业生。这样的教育资源,为我们的成才奠定了良好的基础。华南师范学院的四年,则为我打下了扎实的专业基础,锻炼了强健的体魄,形成了不怕苦、不怕累、严格遵守纪律的习惯;老师们的严格要求鞭策我成为一名优秀的人民教师,真正肩负起教书育人的重任。我们这一代人的成长成才说明祖国的教育是成功的,投入是值得的。而我们为祖国培养的成千上万的学生,是我们回报祖国的方式,也是我们的信念传递。回到祖国,从学习到工作,每一阶段的成长离不开老师的关心爱护、祖国的培养照顾。

我常常说,祖国的恩情,比山高,比海深,我永远都不会忘记。如果没有祖国的培养,我不可能上大学,更不可能当人民教师。每当我唱起《我和我的祖国》我都热泪盈眶,歌词唱到了我的心坎里。即使到我离开这个世界,我也无法忘怀我的祖国。

我的一生都在为祖国的教育事业服务,我把自己的爱和心血都献给了学生,无怨无悔。几十年的工作经历告诉我:虽然不是中国共产党党员,我同样为党工作,为祖国建设服务。当年由于部分历史因素,我们海外归侨无法加入中国共产党。在1984年恢复民主党派时,我成为第一批加入致公党的党员。致公党的宗旨是“致力为公”,和共产党“为人民服务”的宗旨是一致的。因此,入了致公党以后,我一直严格要求自己做好榜样,发挥民主人士的作用,凝聚起更多的力量为党服务。即使作为民主人士,我一样永远忠于我的祖国,愿意为祖国献出我的一切。

时值新中国成立七十周年,我希望我的祖国母亲更加繁荣昌盛,人民更加安康。我很乐意和年轻人分享我的故事,以我们的亲身经历把吃苦、敬业、奉献的精神传递给下一代人。我们也和愿意向年轻人学习,他们敢闯敢干,是祖国的未来。我希望我们两代人互相学习,承前启后,相互配合,更加努力把祖国建设得更好,我也相信我们的后代能够承担起历史的重任。

文字:林毓玲、党委统战部

图片:受访者提供

编审:党委统战部