马达加斯加共和国位于非洲大陆以东、印度洋西部,在南纬12°~25°,东经43°~51°之间。国土面积约59万平方公里,包括世界第四大岛马达加斯加岛及周边岛屿。全岛南北长约1500公里,东西宽约500公里,海岸线长约5000公里。隔莫桑比克海峡与非洲大陆相望,与非洲大陆最近距离约400公里。在马达加斯加周围,分布有科摩罗群岛、塞舌尔群岛、毛里求斯岛和留尼汪岛等大小岛屿。

南回归线横穿马岛南部,全岛属于热带气候。但是由于岛上地势复杂,各地气候差异较大。东部地区属于热带雨林气候,终年湿热,年平均气温约24℃,最凉月平均气温亦在20℃以上。年降水量达2000~3800毫米,是非洲多雨地区之一。该地区每年12月至3月常受印度洋热带气旋的袭击,对农业生产破坏较大。中部高原属于热带高原气候,气候温和,年降水量为1000~2000毫米,年平均气温约18℃。宜人的气候使该地成为马达加斯加全国人口最集中的地区,也是全国经济最发达的地区,首都塔那那利佛位于高原中部。西部处在背风一侧,降水较少,属于热带草原气候,年降水量为600~1000毫米,年平均气温约26.6℃。南部地区属于半干旱气候,年降水量低于600毫米,年平均气温约25.4℃。受季风的影响,全岛4-10月为旱季,11月-次年3月为雨季。

▲马达加斯加猴面包树大道

马达加斯加民族语言为马达加斯加语,属马来-波利尼西亚语系;官方语言为马达加斯加语和法语。根据马达加斯加第四共和国宪法,马地方分权(自治)体系涵盖大区(région)、县(district)、乡镇(commune/Kaominina)和社区(fokontany)四级。目前,马22个大区共设置119个县、1693个乡和18251个社区。

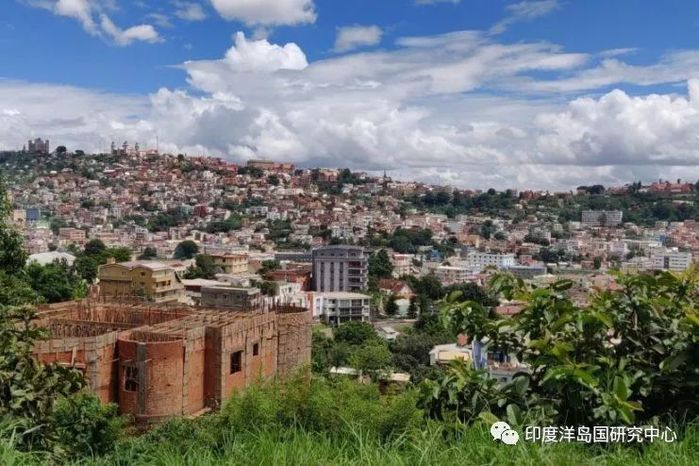

▲马达加斯阿纳拉曼加

根据马达加斯加政府公布的2018年第三次全国人口普查最终结果,2018年5-6月马常住人口总数为25674196人,其中男性12658945人(49.3%),女性13015251人(50.7%)。年龄中位数仅为18岁。据联合国预测,2020年在马人口达到2769万。马城镇化水平较低,全国农村人口20731294人,占80.7%;城镇人口仅占19.3%。外籍居民为33276人,占人口总数的0.1%。马过半数人口集中在气候宜人的中部地区,主要分布在阿纳拉曼加(Analamanga,占总人口的14.1%,为首都塔那那利佛所在大区)、瓦基南卡拉特拉(Vakinankaratra,8.1%,首府安齐拉贝)、上马齐亚特拉(Haute Matsiatra,5.6%,首府菲亚南楚)等大区。

马达加斯加人是古代非洲人和马来-波利尼西亚移民的后裔。16世纪末,伊麦利那人在马达加斯加中部建立了伊麦利那王国。与伊麦利那王国同时期的还有一些奴隶制国家或酋长国。17世纪末,在东部的安通吉尔湾附近有贝希米萨拉卡王国,控制沿海大片区域;在东南沿海,16世纪晚期出现了泰萨卡王国;在南部,巴拉人在16世纪上半期建立了巴拉王国;在西部,萨卡拉瓦人在17世纪后半期建立了默纳伯和博伊拉两个王国,鼎盛时期统治整个西部地区,占全岛的一半疆土。

到18世纪晚期,诸多独立王国和部落联盟并存的马达加斯加岛向着全岛统一的趋势发展。当时社会经济发展水平在全岛领先的伊麦利那王国具备了统一全岛的能力。18世纪末19世纪初,伊麦利那王国建立了马达加斯加王国,并逐步统一了全岛。

在经历1893年第一次马法战争、1894年第二次马法战争后,马达加斯加于1896年沦为法国殖民地。马达加斯加民众不甘作亡国奴,在全岛各地掀起了反殖民主义侵略的武装斗争,但遭到加列尼殖民地局的血腥镇压。第一次世界大战后,马岛上的民族解放运动再次兴起。1925年爆发了劳动人民争取经济和政治权利的第一次大罢工;1926年,发生农民反对没收土地和强迫劳动的斗争;1929年,3000多人在首都塔那那利佛游行示威,第一次公开提出民族独立的要求:“自由独立的马达加斯加归人民所有。”

▲马达加斯加工商业中心安齐拉贝

20世纪50年代,非洲大陆掀起民族解放运动的高潮。1956年6月,法国慑于法属非洲殖民地民族解放运动的高涨,宣布给予马半自治共和国地位。1957年生效的《海外领地基本法》扩大了领地议会权力。1958年9月,为挽救濒临瓦解的殖民体系,法国政府决定在马达加斯加就法国总统提出的《第五共和国宪法》举行全民公决,投票结果显示,多数赞成加入法兰西共同体,马成为法兰西共同体内的自治共和国。1958年10月,马达加斯加省议会代表大会在塔那那利佛举行,大会宣布马为法兰西共同体内的自治共和国,国名为马尔加什共和国(République Malgache),亦称第一共和国。1959年4月29日通过首部宪法。1959年5月,国民议会选举齐腊纳纳(Philibert Tsiranana)为总统。1960年6月26日, 马尔加什共和国正式宣布独立,齐腊纳纳为首任总统。

1975年6月15日,外交部长迪迪埃·拉齐拉卡(Didier Ratsiraka)海军上校被选举为委员会主席兼国家元首,宣布马达加斯加民主共和国(République Démocratique de Madagascar)诞生,亦称第二共和国。12月21日,举行全国公民投票,通过了《马达加斯加社会主义革命宪章》和新宪法,选举拉齐拉卡为总统。1975年12月21日,改国名为马达加斯加民主共和国(République Démocratique de Madagascar)。

受1989-1990年民主化浪潮影响,马达加斯加改行多党制。1992年8月19日,马达加斯加举行全国公民投票,表决新宪法草案。根据1992年宪法,马达加斯加民主共和国改国名为马达加斯加共和国(République de Madagascar),亦称第三共和国,拉齐拉卡、扎菲(Albert Zafy)和拉瓦卢马纳纳(Marc Ravalomanana)先后担任第三共和国总统。

2009年1月下旬,马朝野矛盾激化,首都等地发生严重骚乱和流血冲突。3月17日,拉瓦卢马纳纳总统在部分哗变军队压力下被迫交权,反对派领导人、原首都市长安德里·尼里纳·拉乔利纳(Andry Nirina Rajoelina)宣布自任“最高过渡权力机构”(HAT)总统。该政权成立后,国际社会立即予以谴责,敦促其尽快举行总统选举,以恢复宪政制度。2010年11月17日,过渡政权推动全民公投通过《第四共和国宪法》。

在国际社会和马各方努力下,马于2013年10月-12月顺利举行大选。埃里·拉乔纳里马曼皮亚尼纳(Hery Rajaonarimampianina)当选马第四共和国首任总统,并于2014年1月25日宣誓就职。

2018年11月和12月,马分别举行两轮总统选举投票。2019年1月8日,马高等宪法法院公布大选正式结果,拉乔利纳以55.66%的得票率击败拉瓦卢马纳纳,当选第四共和国新一任总统。

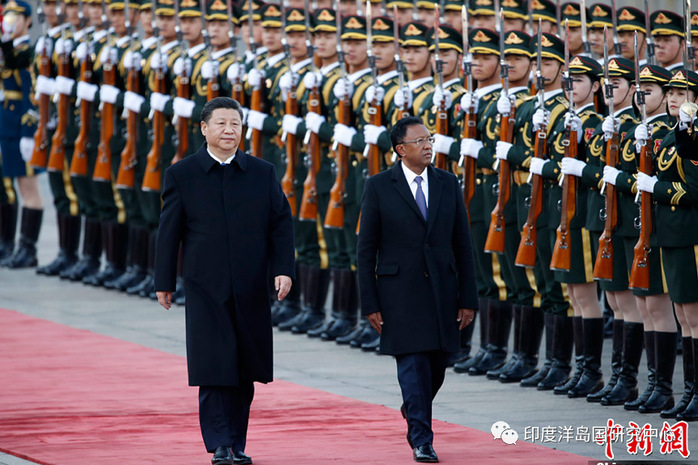

中国与马达加斯加于1972年11月6日建立外交关系,经过多年不断发展,中马经贸合作平台逐渐向多层次、宽领域、全方位拓展。两国政府于1974年1月签订贸易协定,1995年6月签订贸易、经济和技术合作协定,2005年11月签订关于成立经济贸易混合委员会和相互促进和保护投资的协定。2016年6月,中马双边经贸混委会首次会议在马首都塔那那利佛顺利召开,双方就贸易、投资、基础设施建设和发展援助等议题充分交换意见。2017年3月27日,中国国家主席习近平在北京人民大会堂同马达加斯加总统埃里·拉乔纳里马曼皮亚尼纳举行会谈。习近平指出,中马建交45年来,两国各领域友好合作成果丰硕。中方欢迎马方积极参与“一带一路”建设,愿支持马达加斯加发挥“一带一路”连接非洲的桥梁和纽带作用,同马达加斯加建立全面合作伙伴关系,并在中非“十大合作计划”和“一带一路”倡议框架内,同马方加强对接。

▲习近平主席欢迎马达加斯加前总统埃里访华

2017年3月,中马建立全面合作伙伴关系,双方签署《关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》,马成为首批同中国签订共建“一带一路”合作文件的非洲国家。2017年6月,马达加斯加成为亚洲基础设施投资银行正式成员。2021年6月15日,中马两国政府签署新的经济技术合作协定。(注释略,文中图片来自网络)

参考文献:

[1] Palgrave Macmillan:The Statesman's Yearbook 2021,UK,2021 edition.

[2] 商务部:《对外投资合作国别(地区)指南》,2020年版。

[3] 王建:《马达加斯加》,北京:社会科学文献出版社,2011年版。

[4] 王灵桂:《海丝列国志》,北京:社会科学文献出版社,2015年版。

作者简介

陈国玲,华南理工大学外国语学院国别和区域方向硕士研究生。