岛国纵览

斯里兰卡

斯里兰卡民主社会主义共和国,简称斯里兰卡,旧称锡兰,是印度半岛以南印度洋中的一个热带岛国,北临孟加拉湾,西濒阿拉伯海,东部与马来西亚、新加坡、印度尼西亚等东南亚沿海国家隔海相望,西北隔保克海峡与印度相望。斯里兰卡地处印度洋的核心地带,临近印度洋的主要航线,是连接亚太地区和印度洋地区的重要节点国家。斯里兰卡形如印度半岛的一滴眼泪,镶嵌在广阔的印度洋海面上。斯里兰卡以其特殊的地理位置、丰富的自然文化遗产和独特迷人的风土人情被誉为“印度洋上的明珠”。

斯里兰卡接近赤道,属于热带季风气候,终年如夏,温暖潮湿。受热带季风影响,斯里兰卡季节分为雨季和旱季,且各地降雨量差异较大。斯里兰卡国土面积约为65610平方公里,海岸线长约1340公里。斯地势中部偏南较高,地形以山区和高原地区为主;北部和沿海地区海拔较低,地势较为舒缓,地形以平原为主。

斯里兰卡河流与湖泊数量众多。受季风气候影响,约五分之四的河流为季节性河流,其余为永久性河流,河流流量季节变化大。受地势影响,斯里兰卡的河流大都发源于中部山区,径流量大且流势湍急、冲击力强,蕴藏着巨大的能量。除天然的河流与湖泊外,斯里兰卡境内还有十余条人工开凿的运河,将各河流有机联系在一起。

斯里兰卡自然资源丰富,除重要的水资源外,还有丰富的渔业资源、矿业资源和可再生能源,斯里兰卡海域沿岸和近海区域渔场众多,种类丰富,除范围尤为广阔的金枪鱼渔场外,斯里兰卡海区还出产龙虾、对虾、蟹类等经济价值高的产品,为斯里兰卡带来了较高的经济效益。斯里兰卡矿产资源以宝石和珍珠为主,矿藏以石墨为主,其中宝石种类繁多且蕴藏量大,石墨矿分布地区广、蕴藏量大且质量高。此外,斯里兰卡还有钛铁矿、铜矿、石灰石、石英、云母、磷酸盐等矿物资源,但蕴藏量较少,且开采品质较低。由于斯里兰卡的油、天然气和煤炭资源极为匮乏,为解决能源短缺问题,斯里兰卡积极推动新能源产业发展,将水能、生物质能和风能作为主要的可再生能源。据斯里兰卡电力行业评估,到2050年斯里兰卡将实现100%可再生能源发电。

据统计,2019年斯里兰卡人口总数约为2180万人,年均增长率3.5‰。斯里兰卡是一个多民族、多语言、多宗教的国家,主要民族有僧伽罗族、泰米尔族、摩尔族和包括马来族、柏格族在内的其他民族,其中僧伽罗族是占人口绝大多数的民族,泰米尔族是少数民族中人口最多的民族。从殖民时期到国家独立,斯里兰卡的语言政策经历了从单语政策到双语政策再到多语政策的历史演变。目前,斯里兰卡实行多语制语言政策,僧伽罗语和泰米尔语是官方语言,使用最为广泛,上层社会通用英语。斯里兰卡民众大多信奉佛教、印度教、伊斯兰教或基督教。

据史料记载,早在公元前2.8万年前,斯里兰卡岛就已经有人类居住。斯里兰卡民族文化起源于印度,公元前5世纪,信奉佛教的僧伽罗人从印度迁移到斯里兰卡,建立了僧伽罗王朝。公元前2世纪前后,信奉印度教的南印度的泰米尔人也开始迁入斯里兰卡,后来于14世纪建立泰米尔王国。

1500前后,世界历史进入近现代阶段。这一时期斯里兰卡的历史主要是受殖民统治与反殖民统治的历史。斯里兰卡先后经历了葡萄牙、荷兰和英国的殖民统治,其中英殖民统治对斯里兰卡的影响最为深刻。英殖民统治加剧了斯里兰卡民族矛盾。英殖民者在统一的中央集权制统治下对僧泰两个民族采取“分而治之”的政策,为僧泰两个民族在政治、文化和教育等方面分别提供不对等的待遇,这一政策加深了各民族之间的隔阂,为斯里兰卡长期民族矛盾埋下祸根。此外,英殖民统治在一定程度上奠定了斯里兰卡独立后的国家制度,斯里兰卡行政区域的重构和司法体系的完善对斯里兰卡独立之后的国家建设产生了深远的影响。在宗教文化领域,基督教在斯里兰卡迅速传播,佛教也得以复兴。此外,英国殖民者在斯里兰卡推行英语教育,传播英国文化,推动了英语在斯里兰卡的传播。英语至今仍为斯里兰卡教育体系中极为重要的语言,被广泛应用于社会的各个领域。

1948年2月4日,斯里兰卡正式宣布独立,成为英联邦的自治领,定国名为锡兰。独立以来,斯里兰卡历届政府都制定了对僧伽罗人更有利的政策。1956年,“僧伽罗语唯一”语言政策的实施大大降低了泰米尔人在政府机关、军界、警界和工商企业等各领域中的地位。1958年,僧伽罗语被定为斯里兰卡的官方语言,并允许“适当”使用泰米尔语,承认泰米尔语是少数民族的“民族语言”地位。然而,僧伽罗极端主义团体和主要反对党持强烈反对意见。

1972年5月22日,斯里兰卡第一部共和国宪法由议会通过。宪法将原国名锡兰改为斯里兰卡共和国,宣布斯为自由、主权、独立的共和国。废除参议院,改为一院制议会。废除三权分立制。宣布议会是国家最高权力机关。成立宪法法庭,取消司法委员会。新宪法承认“僧伽罗语唯一”的语言政策,强调泰米尔语的从属地位。此外,新宪法将佛教定为国教,但对于泰米尔人信奉的印度教只字未提,这一规定削弱了泰米尔人的势力,损害了泰米尔人的利益,语言问题成为了民族冲突的核心问题。1972年,泰米尔联合战线成立,要求保护自己的语言、公民权和种族特性,于1976年提出建立独立的泰米尔国。1975年,“猛虎组织”的成立使僧泰两族民族矛盾进一步加深,国内局势日趋紧张,僧泰两族暴力行为逐渐蔓延。

1978年8月16日斯里兰卡新宪法颁布,改国名为斯里兰卡民主社会主义共和国。新宪法将选举制的多数票原则改为比例代表制,使泰米尔族几乎失去进入政府的机会。政治体制的改变使民族冲突进一步恶化。1983年7月,猛虎组织在贾夫纳击败政府军,标志着斯里兰卡内战正式爆发。

1985年,斯政府与猛虎组织谈判破裂,猛虎组织发起的“第一场伊拉姆战争”成为斯里兰卡内战全面爆发的开端。印度政府和印度南部泰米尔人也介入了斯里兰卡内战,为猛虎组织提供援助。由于内战久拖不决,硝烟不断,印度政府放弃支持猛虎组织,于1987年和斯政府签订《斯印和平协议》,并派遣维和部队平定冲突,后来由于受到斯和国际舆论的谴责,且维和部队未能扭转内战形势,1990年,印度维和部队全部撤离斯里兰卡。同年6月,猛虎组织中断与斯政府的和谈,发动“第二场伊拉姆战争”。此后泰米尔激进分子向平民频繁发动恐怖袭击,猛虎组织被定性为恐怖组织。1994年,斯政府主动让步,再次尝试与泰米尔方面和平谈判,达成了和平协议,不料猛虎组织谈判中途撕毁停火协议,发动“第三场伊拉姆战争”。此后,猛虎组织虽然一度受挫,但生命力顽强,多次卷土重来。进入21世纪后,经过斯政府的不断调整战略,在谈判的同时加大对其打击力度,并于2009年5月彻底消灭猛虎组织,至此,长达26年的内战终于画上句号。

斯里兰卡政治制度随时代的发展而不断演变。在殖民统治时期,斯里兰卡受英殖民统治的影响,形成了西方式的多党民主选举制度,并实行议会制,统一国民党和自由党两大党轮番执政,其他政党还有泰米尔全国联盟、人民解放战线等。1978年新宪法将议会制改为总统制。2010年9月,斯里兰卡议会通过宪法第18条修正案,取消对斯总统任期的限制。总统由选民直接选举产生,任期5年,集国家元首、政府首脑、武装部队总司令等权利与一身,且不对议会负责;总理由总统任命,通常没有实权。斯里兰卡现任总统为戈塔巴雅·拉贾帕克萨。斯里兰卡议会是最高立法机构,为一院制,议员任期为6年。斯里兰卡总统和内阁共同行使行政权,内阁成员由总统和总理磋商后任命,内阁集体对议会负责。2020年8月,斯里兰卡总统任命新政府26名内阁部长和39名国务部长。斯里兰卡司法权独立于立法权和行政权,司法机构由法院、司法部和司法委员会三部分组成。法院包括最高法院、上诉法院、高级法院和地方法院等,其中最高法院肩负监督总统之责。司法部负责司法行政工作。司法委员会负责法院人事和纪律检查。

斯里兰卡经济具有较大的活力和潜力。统计数据显示,内战结束后至今,斯里兰卡国内生产总值增长迅速,斯里兰卡经济总体呈现出较强的增长态势,宏观经济发展前景乐观。斯人均国民收入也不断提升。2019年,斯里兰卡跨越了世界银行划出的中上等经济体门槛,成为斯经济发展新的里程碑。

斯里兰卡第一、第二、第三产业结构较为稳定。第一产业农业发展良好,但占国内生产总值比重不高。斯里兰卡农业发达,是国民经济的基础,以种植园经济为主,茶叶、椰子、大米占比较高。但近年来,由于农业生产成本高、生产率低等因素,农业产值在GDP中的占比不断下降。斯里兰卡的工业基础相对薄弱,由于资源匮乏,大量工业原材料仍需从国外进口。因此,斯工业主要为劳动密集型的制造业,以纺织品、服装生产为主。其中,纺织业是斯里兰国民经济的支柱产业和最重要的工业行业,是斯最大的出口创汇产业。第三产业是斯里兰卡的支柱产业。斯旅游资源丰富,旅游业较为发达,是斯重要的外汇收入来源。由于斯国民普遍受教育水平好,劳动技能训练有素,服务业已发展成为国民经济的主导产业,是斯经济增长的主要驱动力。其中作为新兴产业的信息、通讯业发展势头迅猛,增势强劲。

斯里兰卡对外贸易稳步发展,出口总额呈增长态势。据统计,斯里兰卡出口市场以美国、英国、德国等发达国家为主。近年来,印度等亚洲国家也逐渐成为重要的出口对象。出口产品以工业初级产品和农产品为主,工业制成品主要包括纺织品及服装、橡胶产品和珠宝,农业产品主要是茶叶、香料和叶子。斯里兰卡进口来源国主要为印度、中国等亚洲发展中国家。进口货物以能源、工业设备和建筑材料为主,主要包括燃料、大型运输工具、机械设备、纺织品和粮油食品等。

斯里兰卡政府十分重视对外贸易发展,在支持传统出口产业发展的同时,培养新的出口增长点,大力发展转口贸易及服务贸易,与其他国家开展双边或多边贸易合作,积极扩大斯里兰卡的外贸出口规模。斯里兰卡积极推动特色产业的发展,纺织服装贸易中心、茶叶出口和宝石出口已成为斯里兰卡重要的出口创汇产业。同时,斯里兰卡利用地形优势,努力增加渔业投资,促进水产品出口,为对外贸易发展培养新的增长点。此外,斯里兰卡运用地理位置、优良港口等天然优势,大力发展转口贸易,同时设立自由港和保税区,使斯在南亚地区的货运中发挥重要作用。

斯里兰卡对外投资相对较少,以利用外国投资和援助为主。斯政府始终坚持自由开放政策,奉行鼓励外国投资的政策。自内战结束以来,斯里兰卡吸引外国直接与间接投资的规模不断增大,利用外国信贷资金规模也不断扩大。斯政府制定吸引外国投资者重点参与基础设施建设、农业和旅游业以及工业加工园区等区域政策指引。同时,斯政府制定优惠政策,完善相关法律法规,通过营造良好的投资环境来加大吸引外国投资的力度。此外,斯充分利用区域战略优势,积极开展双边和多边区域合作,加入WTO等国际组织和南亚五国关税互惠贸易协定等区域性贸易互惠组织,为外国投资提供更大的市场空间。与南亚其他国家相比,斯里兰卡在交通条件、人口素质、法律制度、商业环境等方面都更胜一筹,已发展成为亚太地区最具吸引力的投资地之一。

斯里兰卡自独立以来,始终奉行独立自主和平外交方针,坚持不结盟的外交政策,一直积极发展与西方发达国家、周边国家和其他发展中国家的关系,同时积极加入联合国、南亚区域与合作联盟等全球、区域等各个不同层次的国际组织。

中斯友好交往源远流长,可追溯到公元410年中国晋代高僧法显赴斯里兰卡游学带回佛教经典并著成《佛国记》一书,这极大地推动了佛教在中国的发扬光大,加强了中斯两国宗教和文化交流。两国经济与贸易方面的合作在古时就已十分密切。斯里兰卡自古以来就是古代海上丝绸之路的重要节点国家,古代海上丝绸之路将中斯两国紧密相连,成为两国友好交往的重要纽带和通道。

新中国成立后,中斯两国顶着西方国家的压力在患难中相互帮扶。1957年2月7日,中国和斯里兰卡建立了外交关系。中斯两国建交后,斯里兰卡始终坚持对华友好的外交政策,致力于发展各领域合作,在涉及中国核心利益的问题上,给予一贯和明确的支持。中斯两国同舟共济、相互信任、相互支持,两国关系发展稳定,高层互访频繁,各领域互利合作不断扩大。

进入21世纪,中斯两国关系发生了质的飞跃。2005年4月,中斯双方宣布建立“真诚互助、世代友好的全面合作伙伴关系”。2009年斯内战结束后,百废待兴,中方全方位深度参与斯战后重建。2013年5月,双方将两国关系提升为“真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系”。

中国于2013年提出的“一带一路”倡议与斯国家发展战略高度契合,斯里兰卡成为最早公开支持“一带一路”倡议的国家之一。同年,中国提出共建“21世纪海上丝绸之路”的倡议,斯里兰卡再次积极相应,成为第一个以政府声明的形式表明其合作意图的国家,中斯两国合作进一步加深。

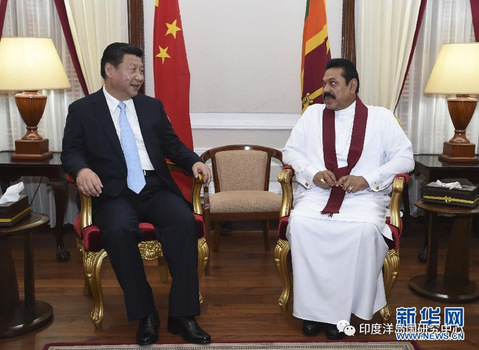

▲ 国家主席习近平与斯里兰卡总统拉贾帕克萨在科伦坡举行会谈

中斯两国合作广泛,在“五通”——“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”的建设中取得了重要进展和显著成效。在政策沟通方面,中斯两国政府在诸多领域始终保持良好的政策沟通,建立了多层次沟通渠道,为两国达成诸多合作共识创造了条件。在设施联通方面,中斯两国积极推进基础设施建设,覆盖铁路、码头、港口等项目。中斯共建的斯里兰卡南部铁路项目于2013年正式开工,是斯里兰卡近90年来修建的第一条新建铁路线。科伦坡港南集装箱码头项目、科伦坡港口城项目和汉班托塔港是最具代表性的港口、码头联通建设项目,有助于联结中斯两国海上交通和交流,在贸易合作与资金融通方面,中斯双边贸易和头取得了跨越式发展,中国签约斯里兰卡多个大型投资项目,包括科伦坡国际金融城计划和汉班托塔港项目和等,提升了斯里兰卡面向全球的航运贸易枢纽地位,为斯里兰卡经济发展搭载新引擎。此外,中国投资的民营企业扩展到酒店、旅游、农产品加工和渔业等领域。

自 “一带一路”倡议提出以来,中斯两国进一步增强了文化、教育领域的交流,增进两国民心相通。2014年建成的斯里兰卡中国文化中心成为中国在南亚地区设立的首个文化中心。2014年,科伦坡孔子学院正式揭牌,成为中斯文明交流的桥梁。作为中斯两国在“一带一路”建设中的重要合作项目和广播电视“走出去”的重要成果,斯里兰卡科伦坡莲花电视塔2019年9月正式竣工并面向公众开放。她的落成将进一步巩固中斯两国源远流长的经济和文化关系,通过文化输出、技术输出,为世界各国带来发展的契机。此外,中斯两国合作开展丰富的文化与艺术交流活动,增进两国人民相互之间的理解,加深两国友好关系。中斯在教育方面也开展了诸多合作。中国设立“孔子新汉学计划”“中国政府奖学金”“中国大使奖学金”等项目鼓励斯里兰卡学生来华学习交流,促进两国教育领域的交流。此外,中国推动汉语在斯里兰卡的传播,目前斯里兰卡已构建起完善的汉语传播体系,促进了两国语言互通,为中斯两国人民民心相通提供保障,从而推动“一带一路”战略的有效实施。(注释略,文中图片来自网络)

参考文献

[1][美]皮布尔斯著,王琛等译:《斯里兰卡史》,上海:东方出版中心,2013年版。

[2]江勤政:《中国和斯里兰卡的故事》,北京:五洲传播出版社,2017年版。

[3]四川大学南亚研究所课题组:《内战结束后的斯里兰卡》,北京:时事出版社,2015年版。

[4]佟加蒙:《殖民统治时期的斯里兰卡》,北京:社会科学文献出版社,2015年版。

[5]王兰:《斯里兰卡的民族宗教与文化》,北京:昆仑出版社,2005年版。

[6]王兰:《列国志 斯里兰卡》,北京:社会科学文献出版社,2010年版。

[7]薛克翘:《中国斯里兰卡文化交流史》,北京:社会科学文献出版社,2021年版。

[8]张淑兰、徐炜丹:《“一带一路”国别概览:斯里兰卡》,大连:大连海事大学出版社,2019年版。

作者简介

韩皓玮,华南理工大学外国语学院国别和区域方向硕士研究生。