王菊芳教授课题组在ACS Synthetic Biology发表论文:热传感器介导的基因线路精细调控大肠杆菌分支代谢

近日,华南理工大学生物科学与工程学院王菊芳教授课题组在合成生物学主流期刊ACS Synthetic Biology上在线发表题目为“Engineering Temperature-Powered Synthetic Multilayer Molecular Bioswitch for High-Level Pyruvate Derivative Production in Escherichia coli”的研究论文。博士研究生李洋为第一作者,王菊芳教授为通讯作者,华南理工大学生物科学与工程学院为第一单位。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acssynbio.5c00269.

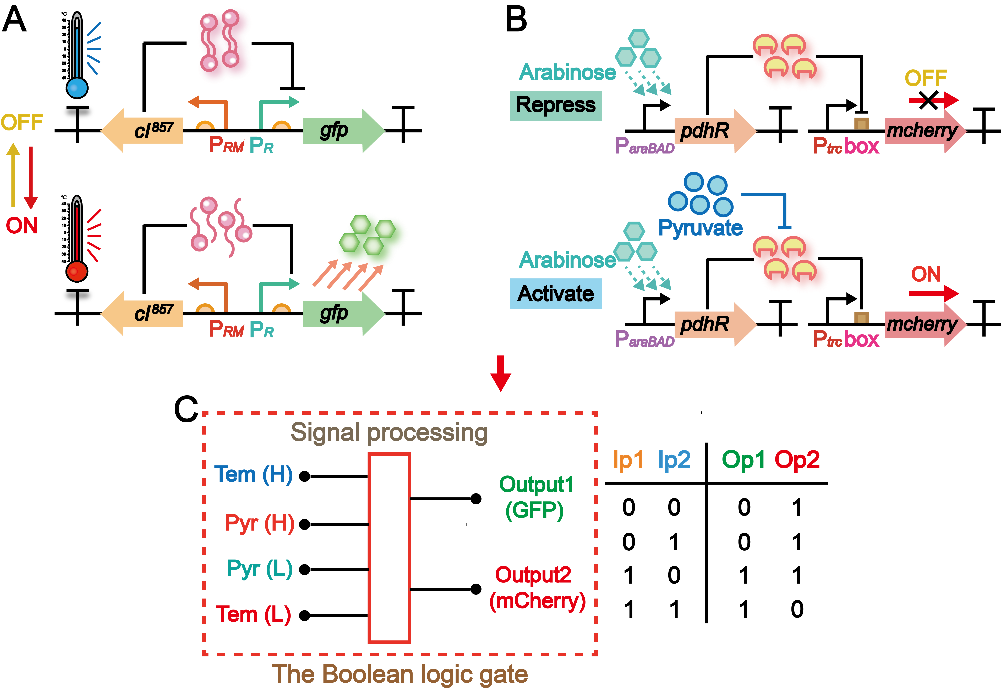

合成生物学赋能的生物制造为高附加值生物基化学品生产提供了卓越的平台。然而,与中心代谢通路或多个代谢旁路相关的生物基化学品合成常常受限于鲁棒性强的中心代谢、不相容的代谢稳态和有限的遗传工具。为建立高效的生物合成平台,本研究结合热传感器和丙酮酸响应的生物开关建立层级回路(图1),精确调控微生物的生理代谢和分子代谢。

热传感器是一种以温度为信号模块,基因表达为执行模块的单输入-单输出生物开关,温敏蛋白受到组成型启动子PRM的控制,在低温下聚合形成活性二聚体,而在高温下解聚,温度的变化可以实现特定基因的转录控制(ON/OFF)。对于响应丙酮酸的生物开关,将转录因子PdhR的结合位点引入启动子Ptrc,形成丙酮酸诱导控制的合成启动子,开启或者关闭基因的转录过程(ON/OFF)。

图1 热传感器(A)、丙酮酸响应开关(B)与TPLC回路(C)的示意图

针对现有热传感器存在转录控制迟滞、调控蛋白不稳定、动态调控范围窄等问题,首先采用RBS工程、5′-非翻译区和启动子工程提高动态响应范围,然后构建CI857突变体库,筛选获得突变体V110M、E147G、I167V和L185P,其中最优突变体L185P使蛋白构象稳定,刚性更强,动力学模拟表明其RMSF值降低。在丙酮酸传感器中,经信号感应模块与执行模块的优化和剂量曲线的测试,评估了该动态工具的调控特性。然后结合热传感器与丙酮酸传感器,建立了多基因层级调控回路TPLC(thermosensor- and pyruvate biosensor-based layered circuit),采用荧光曲线、荧光显微镜和平板成像实验,评估多基因控制的可行性。

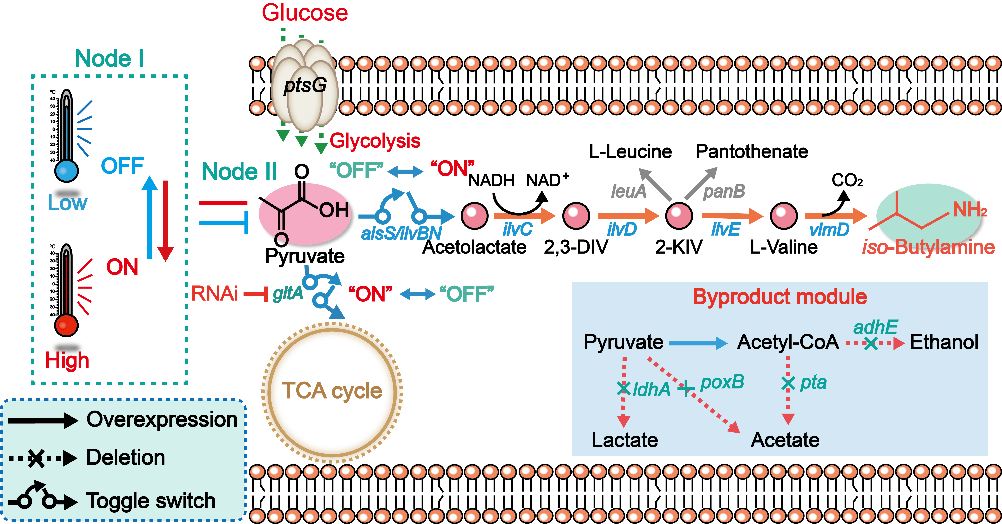

为评估TPLC回路自主控制代谢旁路增强丙酮酸高附加值衍生物产量的潜力,以异丁胺为目标产物进行测试(图2)。异丁胺是短链胺类化合物中重要的有机中间体,主要用于制造橡胶、染料、药品、合成树脂和纤维等。为实现丙酮酸分支节点的微调,将丙酮酸传感器分层置于温控系统中,温控系统调节糖酵解路径中丙酮酸的积累,而丙酮酸生物传感器则延迟异丁胺路径的转录,直至达到响应丙酮酸的阈值浓度才开始实现异丁胺的合成。经微调三羧酸循环和异丁胺合成路径后,工程菌异丁胺产量达到46.24 g/L,产率和生产强度分别为0.31 g/g和0.48 g/L/h。另外,课题组基于鲁棒性转录控制的热传感器,结合CRISPRa和CRISPRi建立了温度驱动的自动控制回路AITB(the CRISPRa, CRISPRi, and temperature-powered bioswitch),为应用于多路径的控制提供更为普适性的基因工具(论文发表于Bioresource Technology,论文链接:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132438)。上述研究提供了多样化的合成生物学工具,使高效生产工业化相关的生物制品成为可能。

图2 动态调控工程高效生产异丁胺

该工作得到国家自然科学基金(22178133)、中央高校科研基金(2023ZYGXZR049)和广州基础与应用基础研究项目(202102020281)的支持。