韩双艳教授课题组在Bioresource Technology发表论文:代谢工程改造毕赤酵母实现甲醇生物合成多巴胺

近日,华南理工大学生物科学与工程学院韩双艳教授课题组在国际知名期刊Bioresource Technology (1区top,IF=9.0)上发表了一篇题为“Metabolic engineering of Pichia pastoris as an industrial chassis enables biosynthesis of dopamine from methanol”的研究论文。该研究以毕赤酵母为底盘,成功实现以可再生甲醇为唯一碳源生物合成多巴胺,产量达到12.2 g/L,是已报道的碳一原料生物转化生产多巴胺的最高水平。博士研究生范德勋为该论文第一作者,硕士研究生袁子嘉、唐华阳和任鹏程为共同作者,韩双艳教授为论文通讯作者,华南理工大学生物科学与工程学院为第一单位。

多巴胺不仅是治疗临床休克的关键急救药物,更是合成多种高值化合物的核心前体。甲醇作为一种可再生的单碳(C1)原料,由于其与食物资源的非竞争性和工业生产的可扩展性,被视为绿色生物制造的理想碳源。然而,但因其代谢调控复杂,还没有研究报道使用微生物利用甲醇从头生产多巴胺及其衍生物。

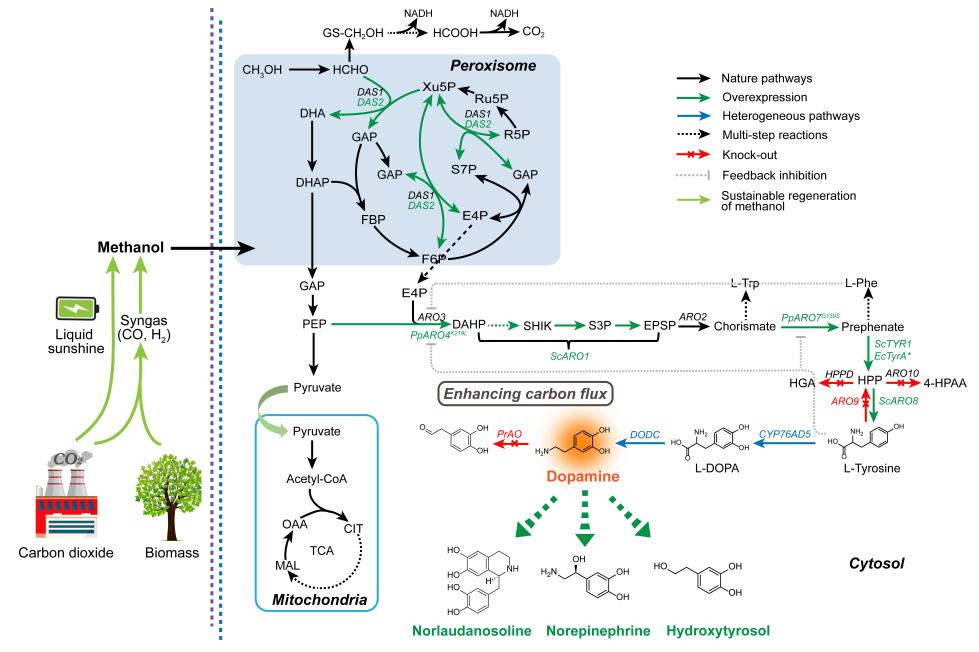

研究者们首先在毕赤酵母中引入酪氨酸羟化酶CYP76AD1*/CYP76AD5 (B. vulgaris来源)基因与L-DOPA脱羧酶DODC (P. putida来源)基因,打通从甲醇到多巴胺的转化路径 (图1)。通过过表达高活性酪氨酸羟基酶和增强莽草酸途径通量,多巴胺滴度达到579 mg/L。进一步地,筛选并敲除多巴胺降解关键酶PAS_chr1-4_0441、加强NADH再生及促进甲醇同化,多巴胺滴度跃升至1533 mg/L,是第一代菌株的84.2倍。

图1 代谢工程改造巴斯德毕赤酵母利用甲醇从头合成多巴胺

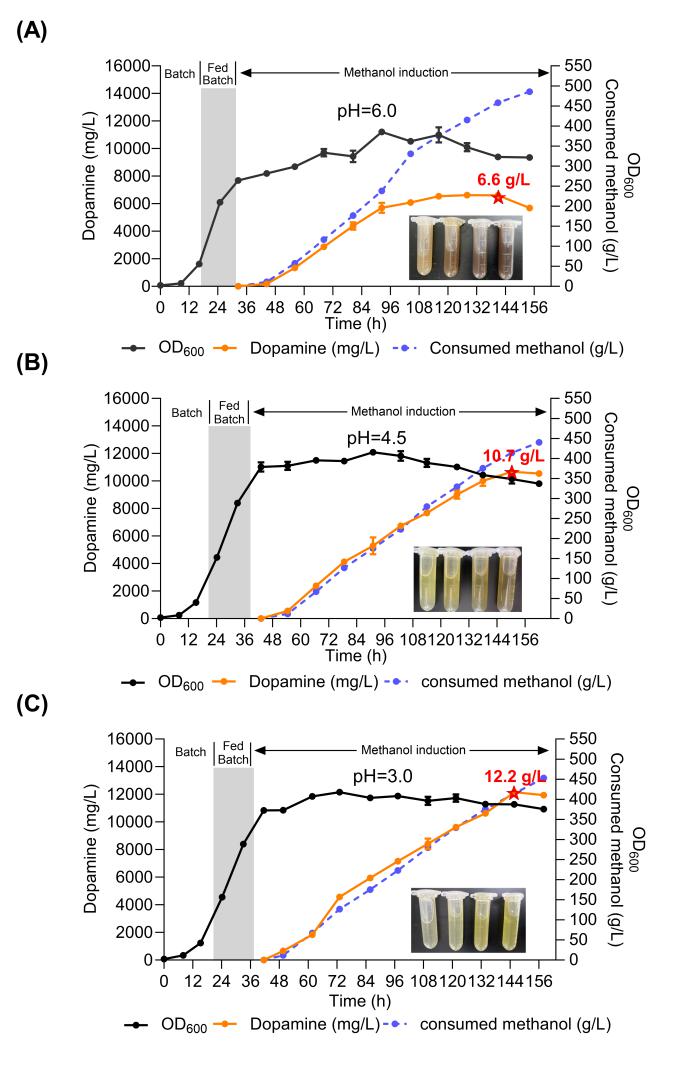

在工业化放大验证中,团队通过独创的"pH动态调控策略",显著抑制多巴胺自氧化,在15升发酵罐将多巴胺的产量提高至12.2 g/L (图2),这是迄今为止报道的甲醇经生物转化生产多巴胺的最高水平。

图2 DA31菌株在15 L发酵罐中的分批补料发酵 (A)保持甲醇诱导期pH为6.0;(B)保持甲醇诱导期pH为4.5;(A)保持甲醇诱导期pH为3.0;

该研究不仅验证了甲醇作为工业微生物高效底物的可行性,更建立了可扩展的C1生物制造范式。本项研究得到了国家重点研发计划(2023YFA0913603)的资助,论文链接:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132915。