朱伟教授受邀在Cell Rep Phys Sci发表前沿性综述:用于炎症性肠病治疗的纳米细菌杂化材料

近日,华南理工大学生物科学与工程学院朱伟教授团队在国际著名期刊Cell Reports Physical Science杂志上在线发表题目为“Nano-bacteria hybrid materials for inflammatory bowel disease therapy”的综述论文。华南理工大学生物科学与工程学院博士研究生江佳妮为第一作者。通讯作者为华南理工大学朱伟教授和新加坡南洋理工大学博士后张丽艳。华南理工大学为第一通讯单位。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2025.102652

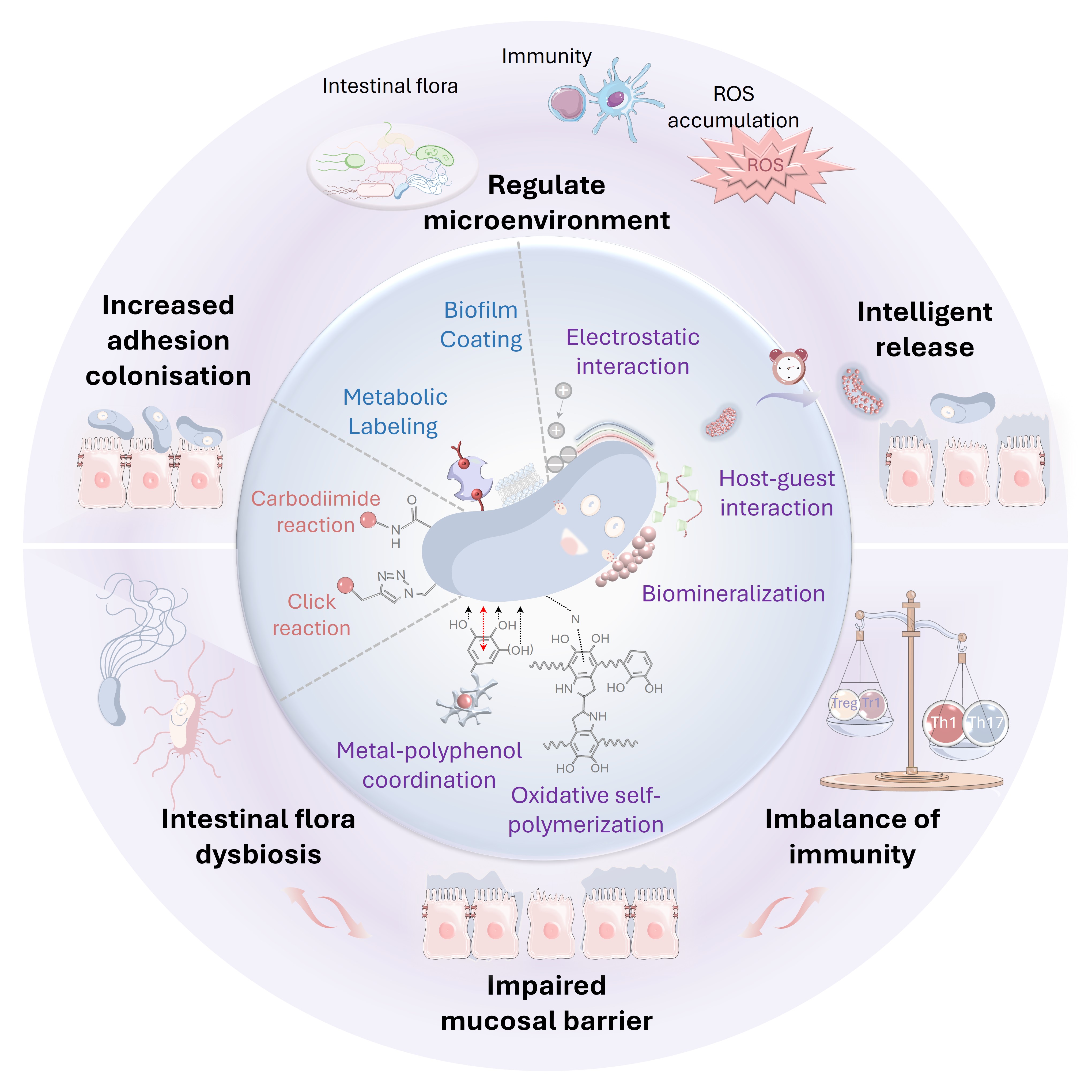

图1. 纳米细菌杂交系统的合成策略及其在 IBD 治疗中的应用

文章亮点:

“细菌换装秀”:想给细菌“开外挂”? 表面工程给细菌披上功能材料“战甲”,战力飙升!

“智能菌军”的IBD特训: 针对IBD“战场”量身定制,让“菌装战士”轻松突破口服难关,疗效加倍!

纳米+细菌=未来IBD战场的新锐部队: 当纳米黑科技遇上细菌疗法,这对黄金组合,正打造安全高效的IBD治疗新锐部队,准备改写治疗规则!

内容简介:

微观世界的超级居民——细菌,不仅是地球上最庞大的生命群体,更与我们的健康息息相关。 利用细菌对抗疾病的历史悠久而曲折,从百年前的科利毒素被发现到现代基因技术大放异彩,细菌治疗已然进化为医疗领域中的强大力量。而今,一种突破性疗法——活体生物药(LBPs) 正崭露头角。它不再只是益生菌般的辅助,而是直接将活细菌打造成精准“药物”,为疾病防治开辟全新战场。

炎症性肠病(IBD)已成为全球性健康突出问题,其发病率呈显著上升趋势。纳米细菌杂交系统是通过整合活体细菌与非活体材料,将微生物的生物特性与材料的多功能性巧妙融合的先进仿生系统(图1)。这类系统针对IBD病理/生理学特点定制,具备增强粘附定植、调节微环境、智能释放等功能,可有效克服细菌口服给药中的病理/生理障碍,在IBD治疗中展现出显著疗效。凭借出色的可编程性和多功能性,纳米细菌杂交体在IBD治疗中展现出巨大潜力,成为新兴领域的研究热点。该综述论文深入探讨了IBD病理生理学、纳米细菌杂交系统的构建策略、治疗应用及临床转化潜力,为活细菌疗法(LBT)和纳米科学领域科研人员及临床医生提供了宝贵资源。

【纳米+细菌:跨界联手的“超能力”设计指南 】

细菌表面功能化为LBPs研发提供了非遗传改造新策略。该技术通过化学手段在细菌表面引入功能材料或结构,赋予其外源新功能,同时保持其固有生物学特性和安全性(避免基因逃逸及代谢干扰风险)。其高度可定制性和功能适应性使表面功能化细菌成为下一代LBPs的有力候选。

随着细菌表面特性研究的深入和学科交叉的推进,多种物理、化学和生物技术被用于构建纳米细菌杂交系统。作者系统比较了各类制备策略的优劣与挑战:大多数工程方法依赖静电吸附、氢键和配位化学等非共价相互作用,虽然操作简单、对细菌细胞毒性低,但存在稳定性不足、功能单元易脱落的问题;点击化学和碳二亚胺偶联等共价修饰策略在稳定性、效率和特异性上更具优势,但研发合适的共价方法仍面临诸多挑战,如:需满足选择性官能团兼容、反应条件温和和反应效率高等标准。此外,利用细菌代谢途径和生理响应的生物工程方法具有良好的生物相容性和生物安全性,但受限于操作要求严格和对细菌生理状态变化敏感,其普适性有待提升。

【解码IBD:肠道健康的“失衡”迷宫】

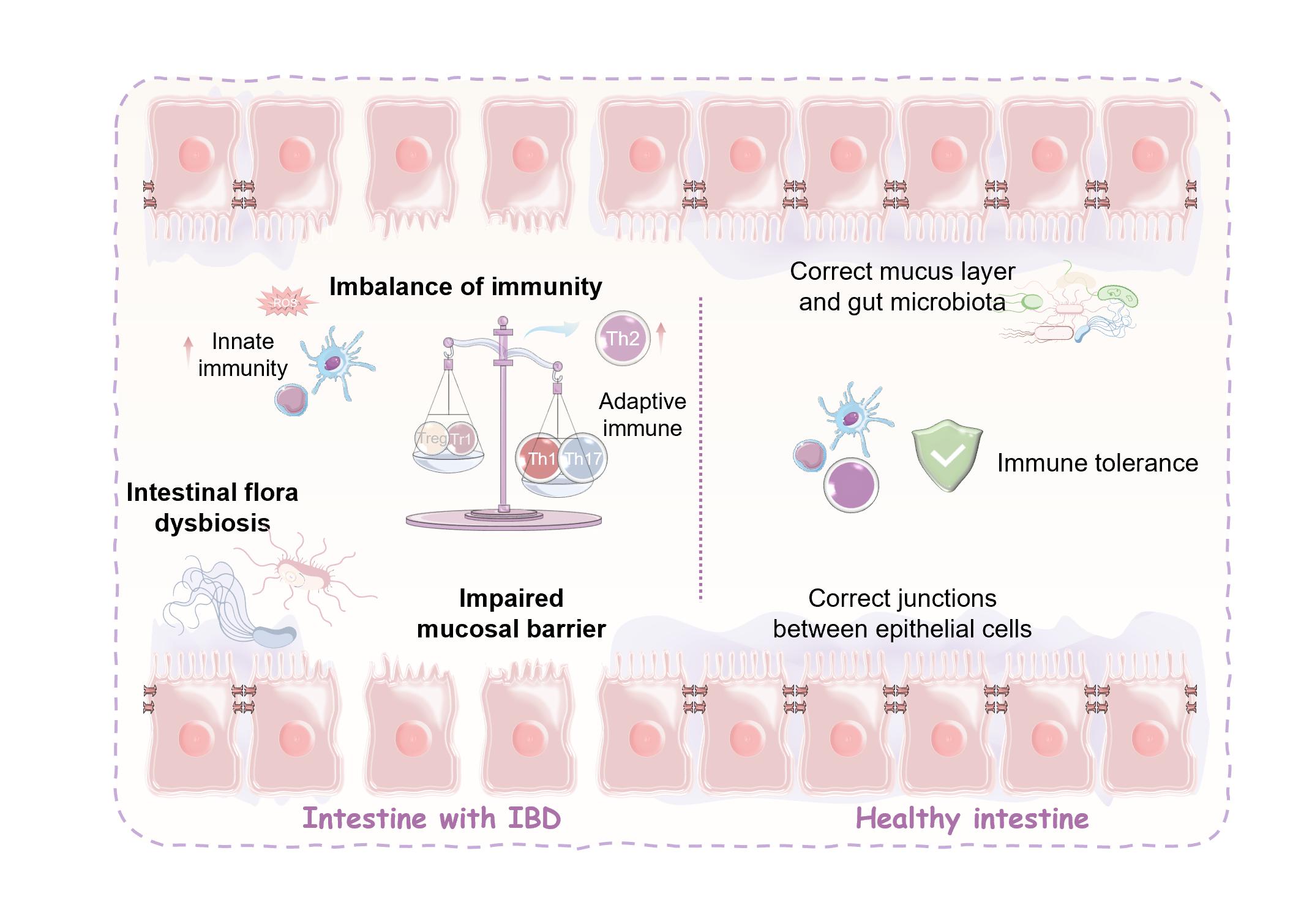

肠道本应是一片和谐共生的生态园。坚固的粘液层是天然护城河;丰富多样的菌群居民和谐共生;上皮细胞紧密连接,筑起牢不可破的城墙。然而,在IBD患者的肠道迷宫中,肠道菌群及其代谢产物、宿主易感基因和失控的粘膜免疫系统这三股力量,陷入了一场复杂的“失衡”混战,共同演绎了IBD的发生与发展。作者聚焦于揭示三大核心区域的“失衡”秘密(图 2):1)“守卫”失控区: 免疫特征与烽烟四起的炎症微环境——本该保护肠道的免疫系统,为何倒戈成了破坏者?2)“城墙”破损区: 脆弱不堪的肠道粘膜屏障——这堵至关重要的防御墙,如何变得千疮百孔?3)“居民”混乱: 失调动荡的肠道微生物群——原本平衡的微生物“居民”社区,为何陷入混乱?解码这些“失衡”机制,正是我们走出迷宫、战胜IBD的关键一步!

图 2. IBD的病理生理学

【“智能菌军”攻坚IBD,机遇与挑战并行!】

一支由功能材料“武装”的细菌精锐部队——“智能菌军”,正被部署到IBD的复杂战场。这身材料“新装”赋予了细菌前所未有的“超能力”,在对抗IBD的战役中展现出令人振奋的潜力。借助巧妙的“表面工程”策略,这支特种部队已展现出多项关键作战能力:“钢铁胃”特训(增强对胃肠道极端环境的耐受性,确保兵力投送成功)、“粘附靴”与“定植锚”(改善在肠道“滩头阵地”的粘附和持久驻扎能力,避免被“冲走”)、“微环境调节器”(精准调节病理微环境)、“智能弹药库”(实现治疗药物的受控释放和靶向精准投送)。然而,攻坚战绝非坦途,在这些系统广泛应用于临床之前,必须彻底解决一些关键挑战:1)治疗效果的稳健性:纳米细菌杂交系统的治疗效果依赖于细菌的活力与功能,但宿主-微生物相互作用的机制极为复杂。2)大规模生产和监管困境:确保纳米材料-细菌杂交制剂生产的稳定性和可重复性是其临床转化的基础。总之,尽管纳米细菌杂交系统在 IBD 治疗领域前景广阔,但仍需进一步深入研究以弥合实验室开发和临床转化之间的差距。展望未来,随着人工智能、纳米技术、基因组学和代谢组学的持续进步,有望推动更具有效性与安全性的纳米细菌杂交系统开发,这可能会彻底变革IBD的治疗范式。同时,建立大规模、标准化的生产制造工艺,并开展全面的长期安全性评估,将是该新兴疗法成功实现临床应用和广泛推广的关键因素。

该研究得到了国家自然科学基金(22372061)、广东省珠江人才计划(2019QN01Y314)、广东省引进创新创业团队计划(2019ZT08Y318)及广州市科技项目(2024A04J3029)以及中央高校基本科研业务费(buctrc202319)等项目的支持。