杜红丽教授团队在Journal of Chemical Information and Modeling发表论文:基于多任务学习的类药性预测方法

近日,华南理工大学生物科学与工程学院的杜红丽教授团队在化学信息学领域知名期刊《Journal of Chemical Information and Modeling》上发表题为《Comprehensive Drug-Likeness Prediction Using a Pretrained Transformer Model and Multitask Learning》的研究论文。该研究创新性地提出了一种基于分子预训练模型以及多任务学习的类药性(drug-likeness)预测框架,旨在克服现有的类药性预测方法的局限性,为早期药物发现提供高效的智能化工具。

在药物发现过程中,准确评估化合物的类药性至关重要,它决定了化合物成为成功药物的潜力。然而,现有基于规则或传统机器学习的方法往往依赖人工设定的特征,泛化能力有限,难以适应复杂多样的药物开发场景。为了克服这些局限性,研究团队提出了一个创新性框架,该框架整合了分子预训练 Transformer 模型和多任务学习策略。这种方法能够同时捕捉复杂的化学特征,并促进相关预测任务之间的知识共享,从而有效提高模型的预测性能以及泛化能力。

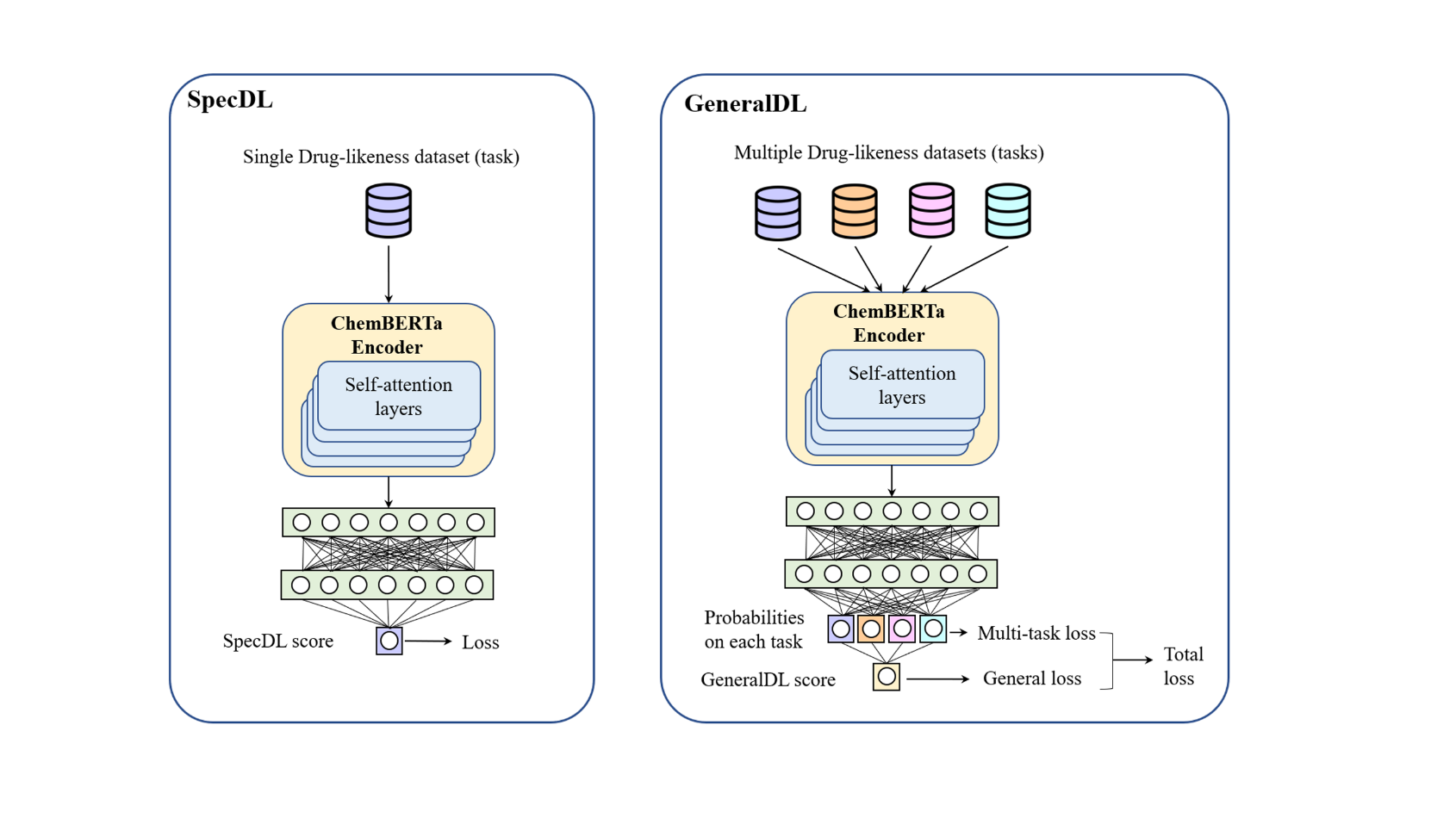

图1. 类药性预测模型的总体框架和模型结构

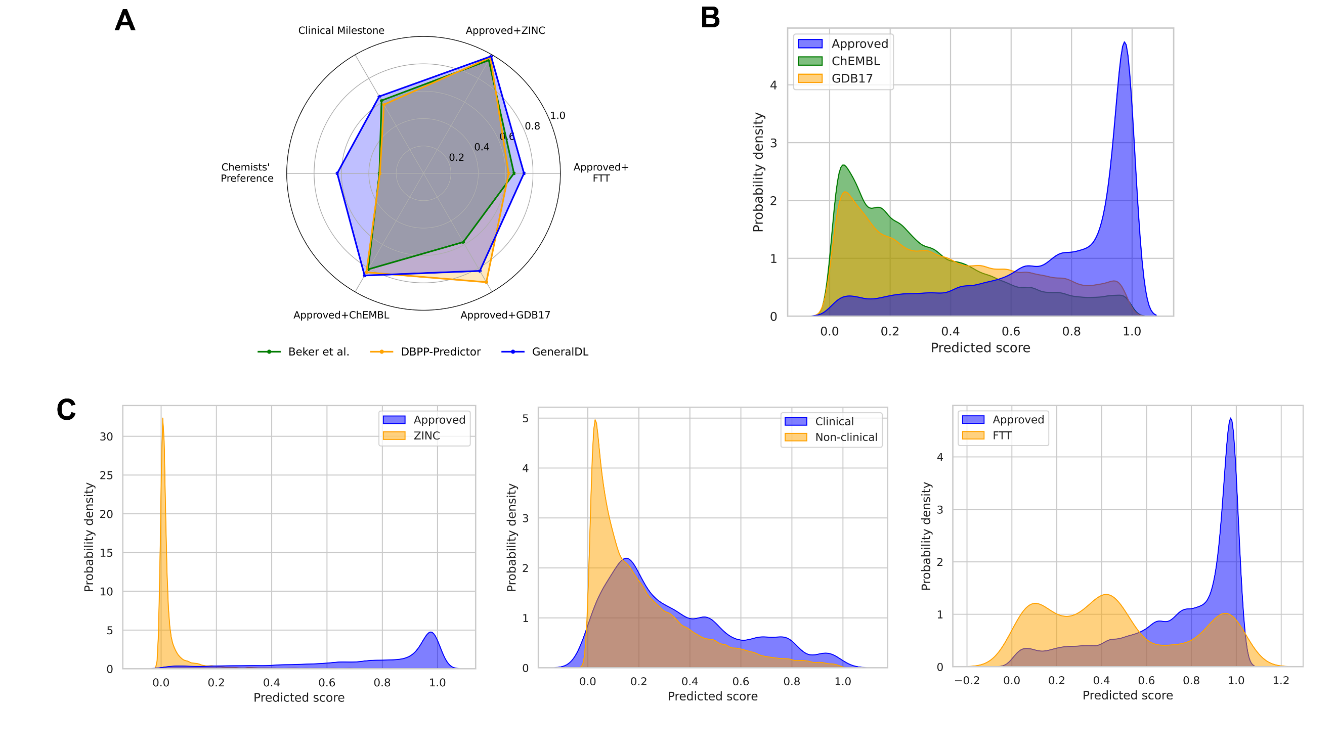

该研究提出的框架包含两个组成部分:SpecDL 和 GeneralDL。SpecDL 专注于特定类药性评估任务,而 GeneralDL 旨在实现全面的跨数据集评估。这两个模型均使用分子预训练模型作为特征提取器,并接有针对各自预测目标的分类头和损失函数。研究结果显示,SpecDL 在四项任务中的平均 ROC-AUC达到 0.836,而 GeneralDL 在六个内部和外部测试集上的平均 ROC-AUC达到 0.781,均优于现有类药性预测方法。此外,GeneralDL 在毒性和生物活性预测方面也表现出相比于现有方法更强的泛化能力,并表现出利用注意力权重识别关键毒性特征的能力。

图2. GeneralDL在各个测试集上的性能和预测评分分布

这项研究首次将预训练分子表征网络与多任务学习框架相结合应用于类药性预测,构建了一个全面且准确的类药性预测框架,覆盖了药物研发进程中的多种不同场景。该工作进一步验证了预训练和微调在提高模型预测能力方面的关键作用,为后续药物发现领域的深度学习应用提供了启示。此研究提出的预测方法,有望降低临床试验的失败率,加速药物的研发进程,并最终促进更安全、有效疗法的开发。

杜红丽教授团队一直致力于从临床大样本、大数据出发,聚焦基于人工智能的“精准分子分型-靶点筛选-新药研发”一体化技术平台开发与应用。该研究目前已被应用于多个肿瘤候选靶点的抑制剂虚拟筛选,并进行了初步验证。论文第一作者为我校2021级博士研究生才艺,通讯作者为杜红丽教授。该项研究得到了国家重点研发计划(2024YFF1206603,2018YFC0910201)和广东省重点研发计划(2019B020226001)资助。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcim.5c00455