朱伟教授团队在Nature Reviews Bioengineering发表论文—生命在无定形二氧化硅中的封装

近日,华南理工大学生物科学与工程学院朱伟教授联合美国新墨西哥大学C. Jeffrey Brinker院士受邀在国际著名期刊Nature Reviews Bioengineering杂志上在线发表题目为“Freezing life within refractory, amorphous silicon dioxide”的评论文章。华南理工大学生物科学与工程学院博士郭思诗为第一作者,华南理工大学为第一通讯单位。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s44222-024-00173-6。

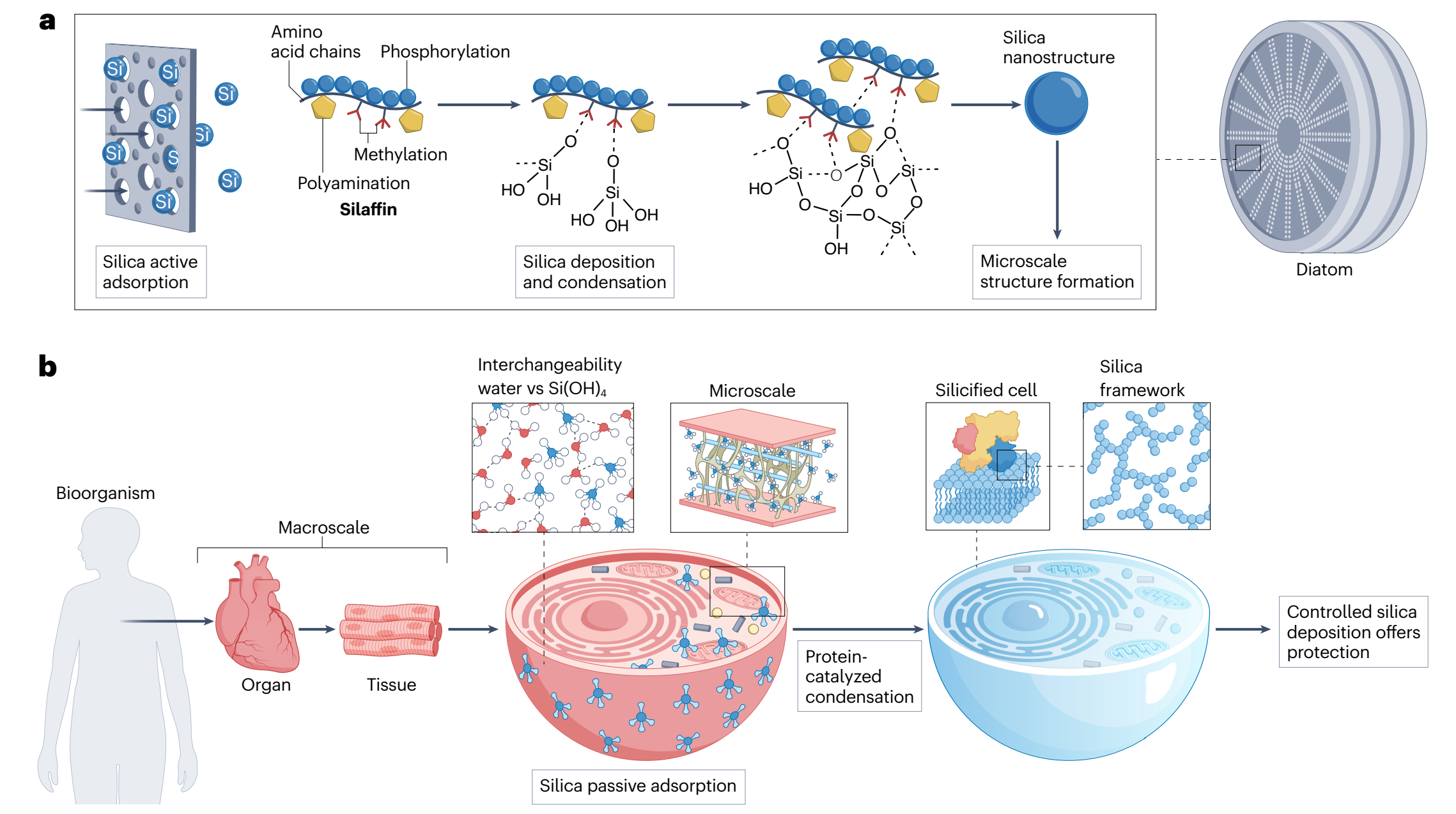

图1. a)硅藻通过主动摄取外部硅元后在内部氨基酸催化下的缩聚沉积示意图;b)生物样本通过被动硅化过程将无机硅元引入,通过与生物界面水分子交换,进而被胞内外蛋白催化缩聚,可控沉积,最终实现对生物体的可控封装。

冷冻保存在样品保存中的应用十分广泛,涵盖了生物医学研究、医学器官移植和生物制药生产等领域。此技术能够长期保存细胞、组织和器官等生物资源,为疾病研究、诊断、医学手术等提供了可靠的支持。然而,传统的冷冻保存技术也面临着一定挑战。当样本被暴露在低温环境下时,其中的水分会凝结成冰晶。冰晶的形成可能会导致细胞内部的机械应力,影响样本的完整性、功能性和可用性,从而影响后续的实验结果或医学应用。此外,长期储存和运输过程中对于冷链的需求也限制了其大规模的应用。

硅化技术通过在生物组织或结构中沉积硅,将生物样本“冻结”在稳定的无定形二氧化硅中,从而保持了样本的完整性和功能。近几年,朱伟教授课题组基于对硅藻生物矿化机制的模仿,实现了:1)在基因组层面,开发了“冷冻硅化”技术,首次提出了“原位封装,按需提取”的策略,实现了对全血基因组在室温下或极端条件下的长时(室温下超过千年)、大片段稳定存储,将存储成本降低至0.1元以下,不足现有报导的千分之一,,为大规模基因组样本库的储存提供了新的手段(Nat. Commun. 2022, 13, 6265);进一步,发展了“深度硅化”技术,解决了跨尺度(微观至宏观)样本中无机基元扩散问题,实现跨尺度样本形态、结构及其内部基因组的室温长效存储;2)在蛋白组层面,实现了生物界面的惰性化,避免了生物大分子结构变性的风险。脱水硅化细胞在长期室温存储后(以年为单位),通过可控刻蚀可恢复细胞内蛋白分子的可及性和酶活性,为临床生物样品中蛋白组信息的检测分析提供了可能(ACS Nano2022, 16, 2164);3)在细胞层面,“冷冻硅化”技术被用于构建矿化自体肿瘤细胞,解决了肿瘤抗原难以高效保存的难点和痛点,推动了全细胞肿瘤疫苗在个体化免疫治疗和精准医疗领域的应用和临床转化(Matter2022, 5, 2434);4)研发出cfDNA采血管(专利:ZL 2020 1 1084670.8),实现室温下全血稳定存储。

惰性化存储新范式的开辟使生物样本室温长效存储成为可能,从而摆脱冷链存储/运输难题,实现生物样本在动态和多变的环境中的稳定保存,助力人类健康事业。

上述研究得到了国家自然科学基金及广东省自然科学基金等项目的支持。