王菊芳教授课题组在Biosensors and Bioelectronics发表论文—磁珠与手机辅助纸基传感器联用检测食源致病菌

近日,华南理工大学生物科学与工程学院王菊芳教授课题组在Biosensors and Bioelectronics杂志(IF=12.6)上发表了题为“Specific separation and sensitive detection of foodborne pathogens by phage-derived bacterial-binding protein-nano magnetic beads coupled with smartphone-assisted paper sensor”的研究论文。论文报道了利用智能手机辅助的纸基传感器结合噬菌体来源的细菌结合蛋白-纳米磁珠而开发了一种灵敏、高效的食源性致病菌现场检测方法。博士研究生洪斌为该论文第一作者,王菊芳教授和马毅副教授为共同通讯作者,华南理工大学为唯一完成单位。论文链接: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566323008539?dgcid=coauthor(doi:10.1016/j.bios.2023.115911)

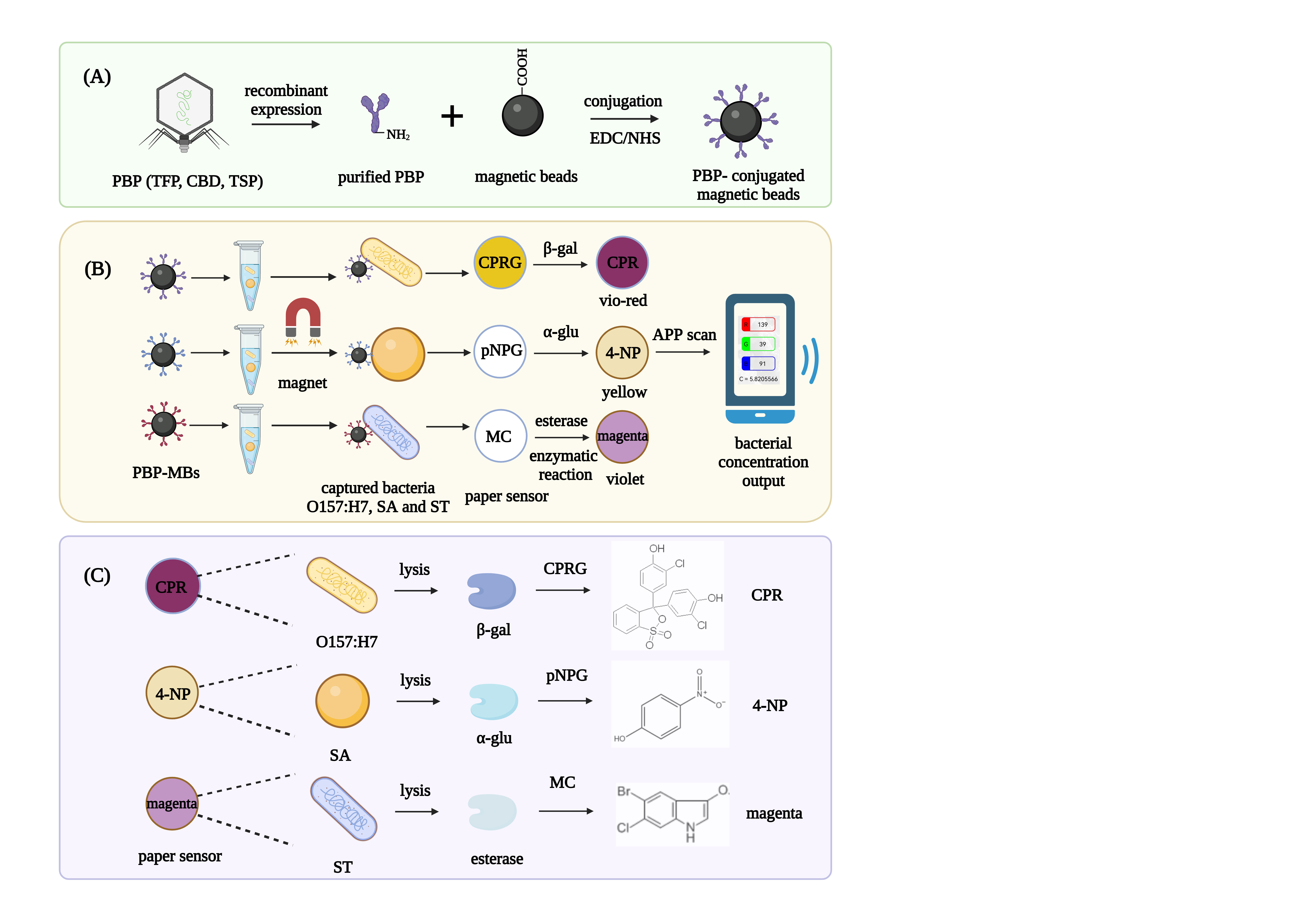

图1. PBP-MBs与智能手机辅助纸传感器相结合的食源性致病菌分离和比色检测示意图

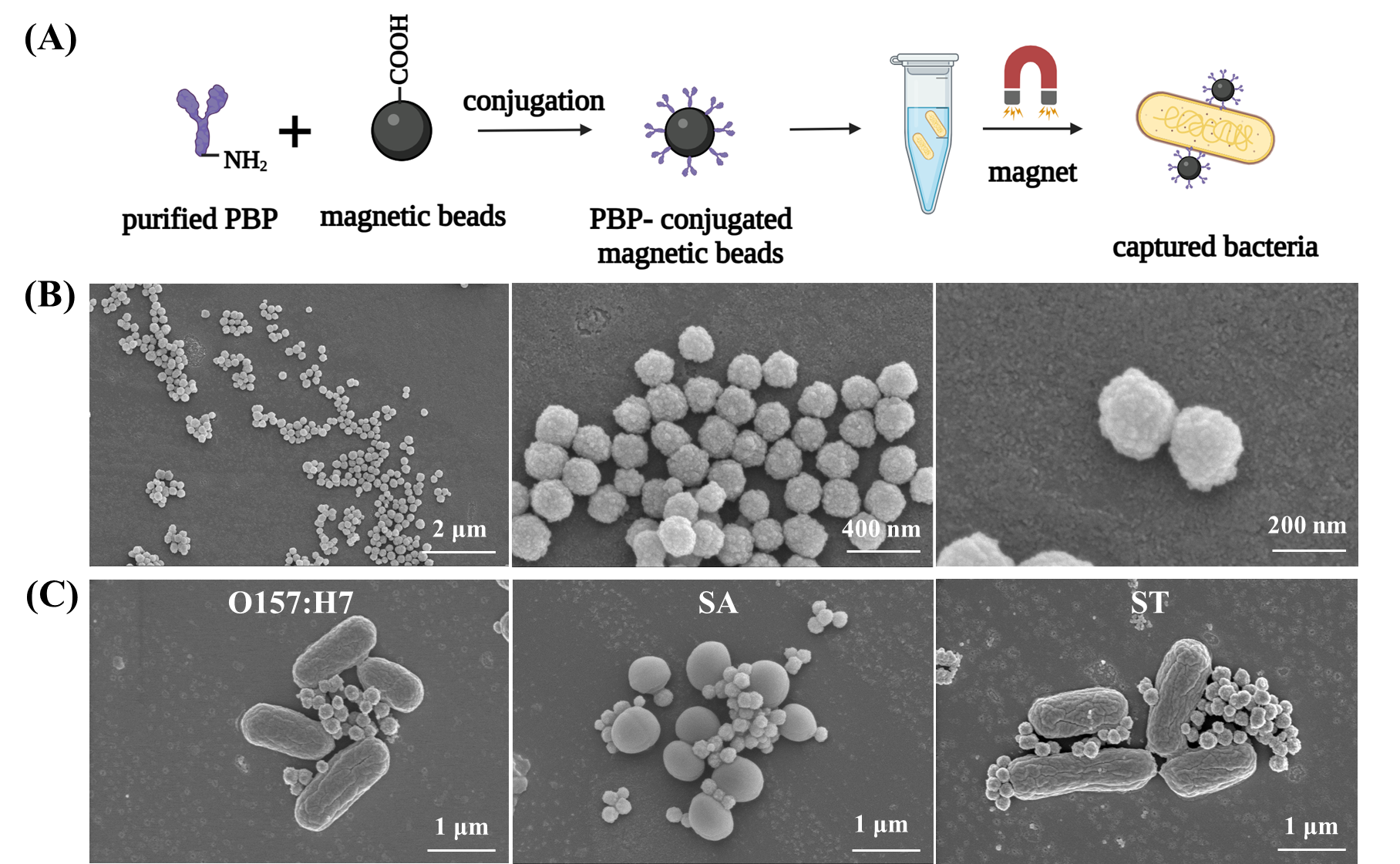

(A)PBPs通过酰胺键偶联至磁珠表面(B)PBP-MBs用于细菌分离,纸基传感器含裂解剂裂解细菌,从而释放内源性酶,继而催化显色底物显色;最后,应用智能手机APP对纸基传感器进行RGB颜色分析,直接检测三种食源性致病菌食源性疾病在全球范围内造成了巨大的公共卫生问题和经济负担,目前,流行的食源性致病菌包括大肠杆菌O157:H7、单核细胞增生李斯特菌、金黄色葡萄球菌、肉毒杆菌、蜡样芽孢杆菌、空肠弯曲杆菌和沙门氏菌等。因此,监测食源性致病菌是公共卫生安全的重要组成部分。该研究选用噬菌体来源的细菌结合蛋白(PBP)包括尾丝蛋白(tail fiber protein, TFP)、内溶素细胞壁结合域(cell-wall binding domain, CBD)和尾刺蛋白(tailspike protein, TSP),经重组表达纯化后包被于磁珠表面。细菌结合蛋白-磁珠复合体可以在20 mins之内从食品样品中快速并特异地分离常见的食源性致病菌(图1),其中TFP捕获大肠杆菌O157:H7,CBD捕获金黄色葡萄球菌,TSP捕获鼠伤寒沙门氏菌,捕获效率分别为61.4%、92.0%和92.0%(图2)。

图2. 捕获细菌的表征图

(A)PBP结合磁珠捕获细菌的示意图 (B)羧基磁珠在不同放大倍数下的SEM照片。(C) 捕获的大肠杆菌O157:H7、金黄色葡萄球菌(SA)和鼠伤寒沙门氏菌(ST)

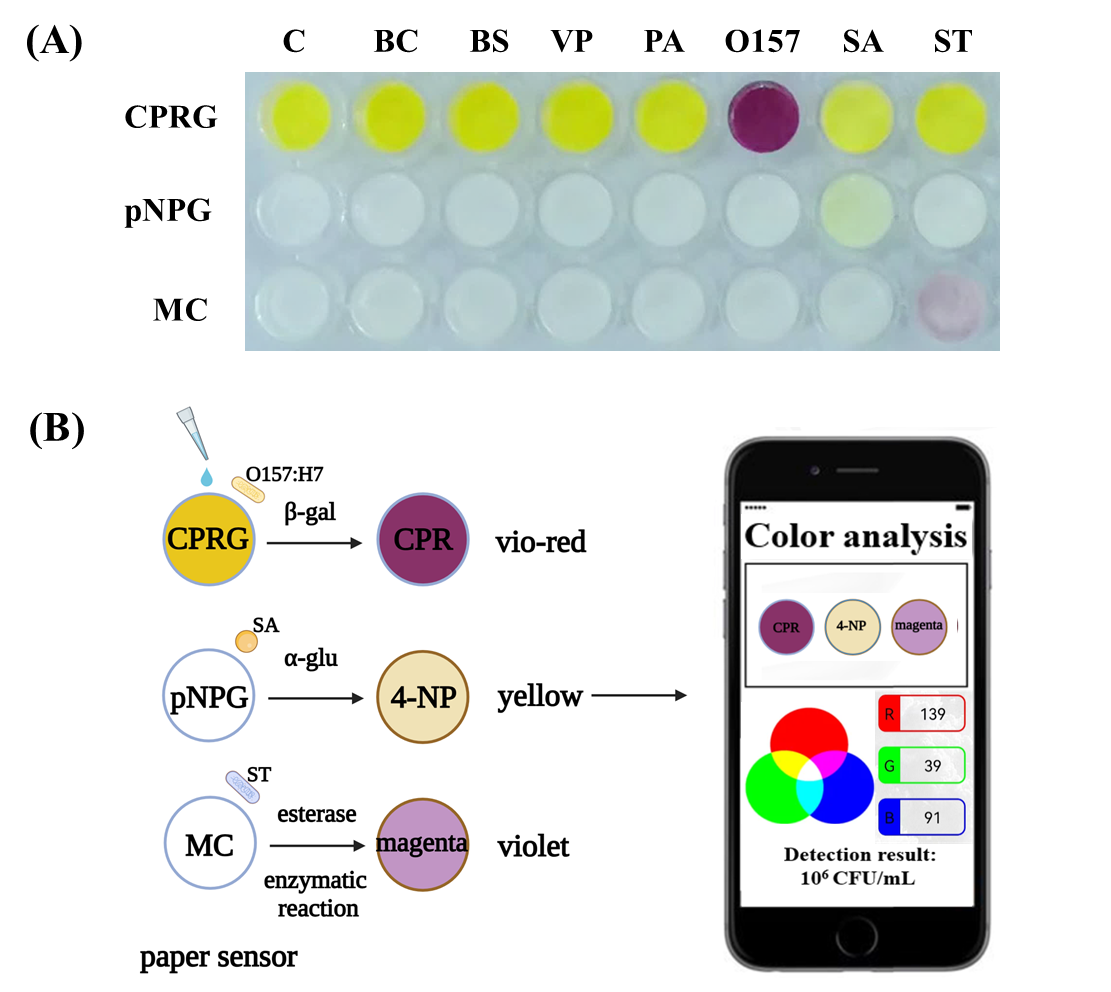

纸基传感器上装载多粘菌素B诱导细菌裂解并释放内源酶,上述三中细菌释放的酶分别为β-半乳糖苷酶,α-葡萄糖苷酶和酯酶。随后,三种不同的显色底物(分别为CPRG,pNPG和MC)被其对应的酶水解,分别在纸基传感器上产生特征颜色变化。在此基础上,采用传感器红-绿-蓝(RGB)颜色分析的智能手机APP捕获颜色信息从而进行检测(图3),它们的检测限分别为2.44×102、2.68×104和4.62×103 CFU/mL,均明显优于已有基于酶(106~108 CFU/mL)的细菌检测方法。最后,通过对实际样品中细菌的成功检测评估了该方法的可行性,并获得了令人满意的回收率(85%-98%)。这种简单、灵敏的智能手机辅助纸基生物传感器为缺乏专用质检设备的机构或偏远地区对食源性致病菌的即时高效检测提供了可行的方案。

图3.致病菌特异性验证及检测流程

(A)三种纸基传感器的检测特异性:BC,蜡样芽孢杆菌;BS,枯草芽孢杆菌;VP,副溶血性弧菌;PA,铜绿假单胞菌;O157,肠出血性大肠杆菌O157:H7;SA,金黄色葡萄球菌;ST,鼠伤寒沙门氏菌(B)检测过程示意图

该研究得到了广州市科技计划项目(202205110007)的资助。