陈庭坚教授课题组在ACS Synthetic Biology杂志上发表论文 —— 噬菌体工具酶对非天然碱基对的识别及其应用

近日,华南理工大学生物科学与工程学院陈庭坚教授课题组在噬菌体工具酶对非天然碱基对的识别及其在新一代非天然碱基DNA酶促合成技术中的应用研究方面取得新进展,相关成果发表在期刊ACS Synthetic Biology上,题为:Recognition of an Unnatural Base Pair by Tool Enzymes from Bacteriophages and Its Application in the Enzymatic Preparation of DNA with an Expanded Genetic Alphabet,博士生白静思为论文的第一作者,硕士生邹金容、曹懿君、副研究员杜宇辉为共同作者,陈庭坚教授为通讯作者,华南理工大学生物科学与工程学院为唯一单位。(论文链接:https://doi.org/10.1021/acssynbio.3c00250)

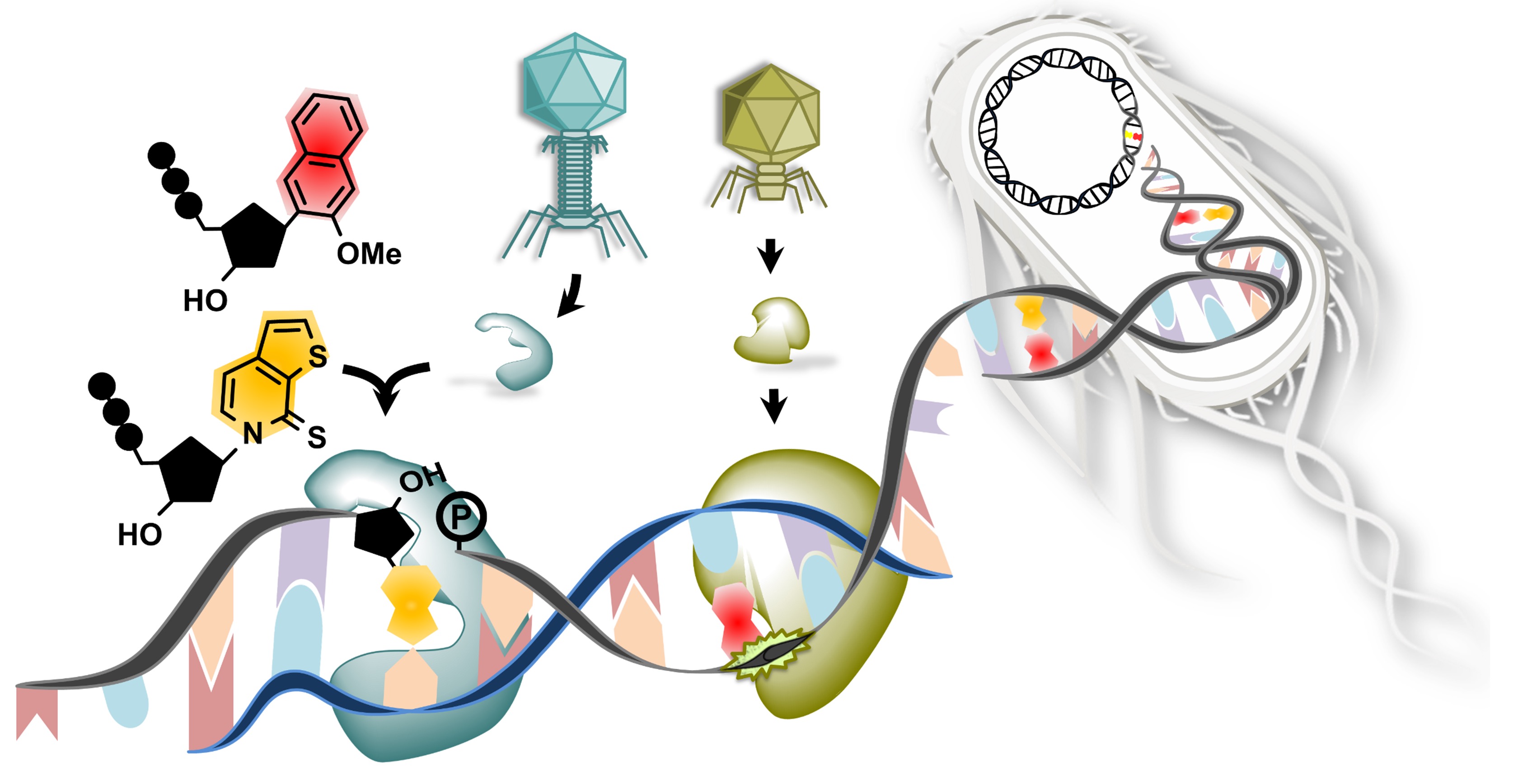

图1. 噬菌体工具酶对非天然碱基对的识别及其应用

利用非天然碱基对(UBPs)构建半合成人工生命,实现遗传字母表和生命功能的拓展一直是合成生物学领域的研究前沿热点之一。其中,非天然碱基对dNaM-dTPT3及其类似物已经被成功应用于世界上第一个半合成人工生命的构建。在合成生物学中实现非天然碱基对的全面利用需要具备两个先决条件:(1)拥有能够高效识别非天然碱基对的工具酶(包括DNA聚合酶和连接酶等);(2)拥有高效制备含有非天然碱基的寡核苷酸链的方法。噬菌体是一种重要的模式生物,基因组含有非天然碱基对的半合成噬菌体的构建具有重要的科学意义和广泛的应用前景。然而,在本工作之前,关于噬菌体DNA聚合酶和连接酶对非天然碱基对dNaM-dTPT3识别活性的系统探索和应用研究尚比较缺乏。

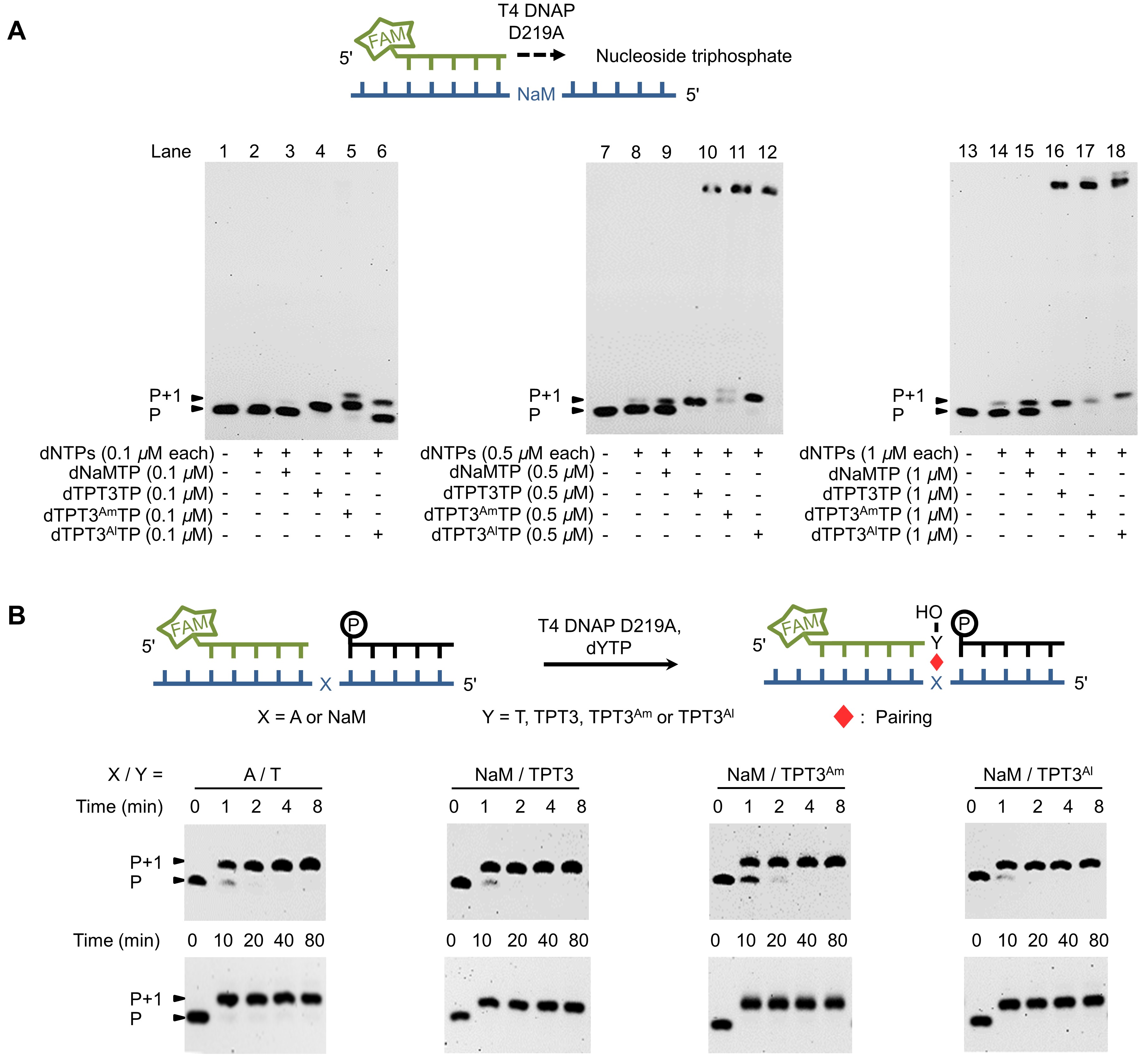

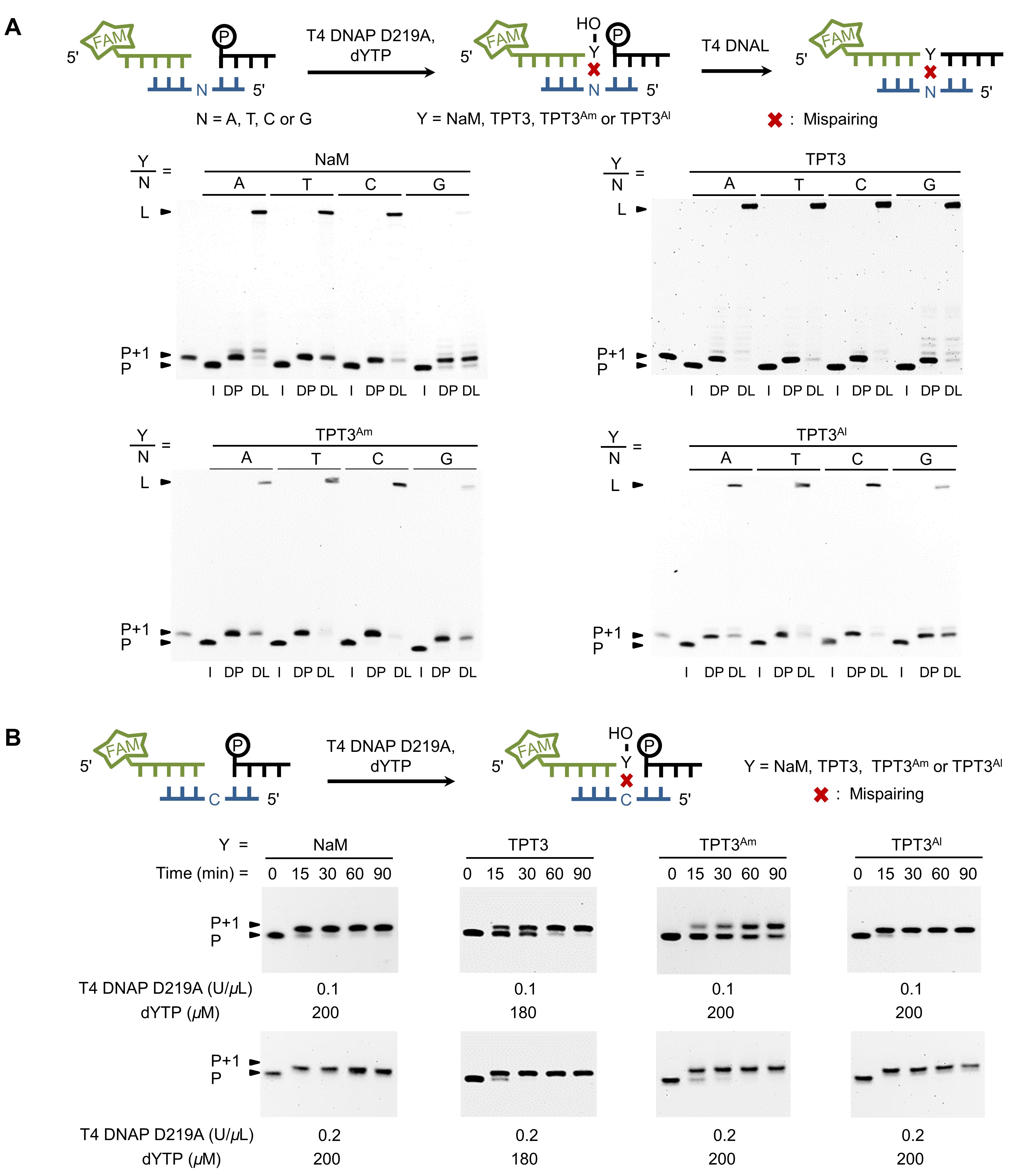

在本工作中,课题组首先探索了一个T4噬菌体来源的B族DNA聚合酶,T4 DNA聚合酶D219A,对dNaM、dTPT3及dTPT3衍生物dTPT3Am和dTPT3Al的识别活性。引物延伸和缺口(gap)填补实验的结果显示,T4 DNA聚合酶D219A可以高效、高保真地复制dNaM-dTPT3,并能够高效地在dNaM对位插入dTPT3及其衍生物,实现DNA缺口的填补(图2)。

图2. T4 DNA聚合酶D219A催化的非天然核苷三磷酸的引物延伸和缺口填补

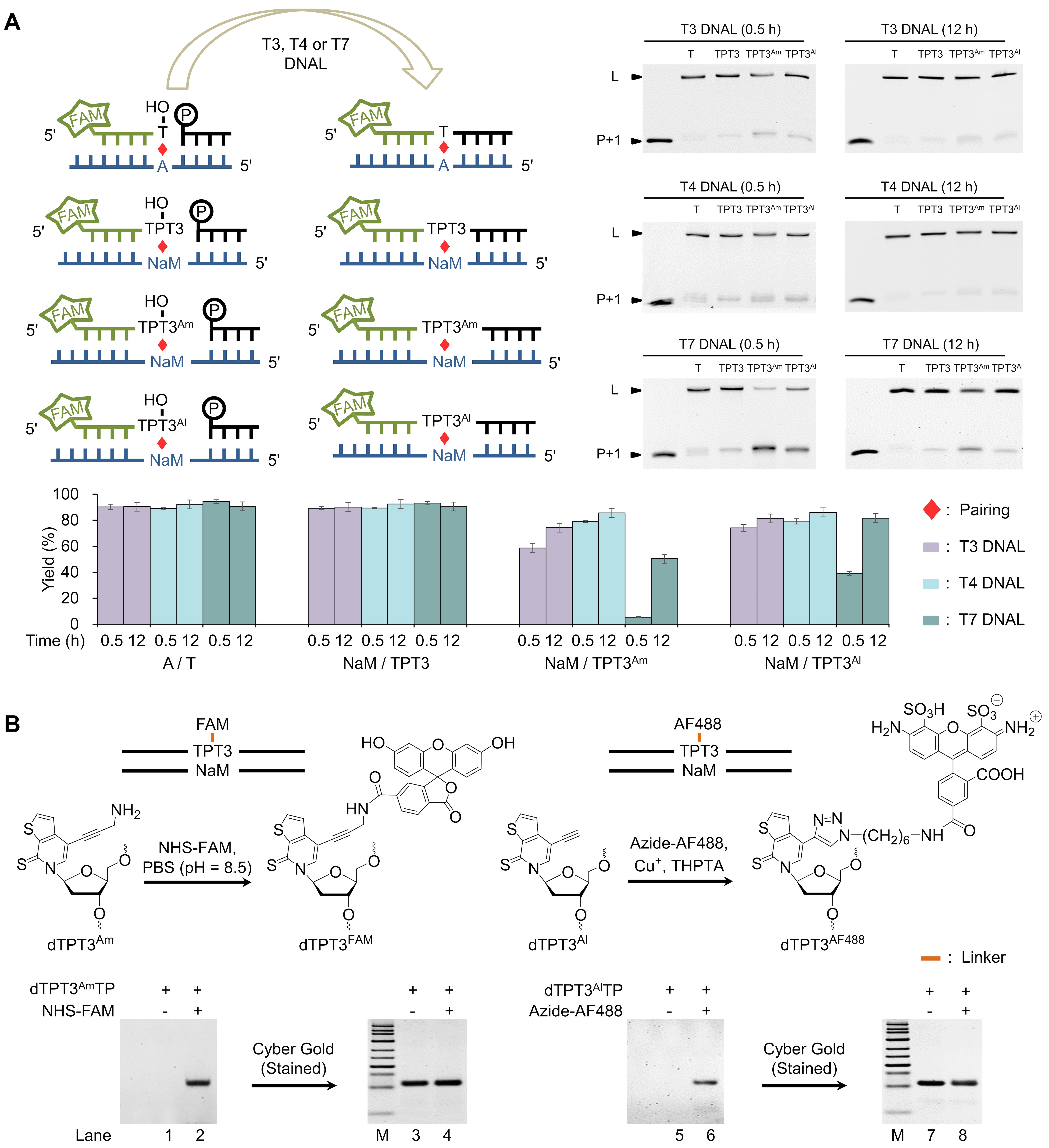

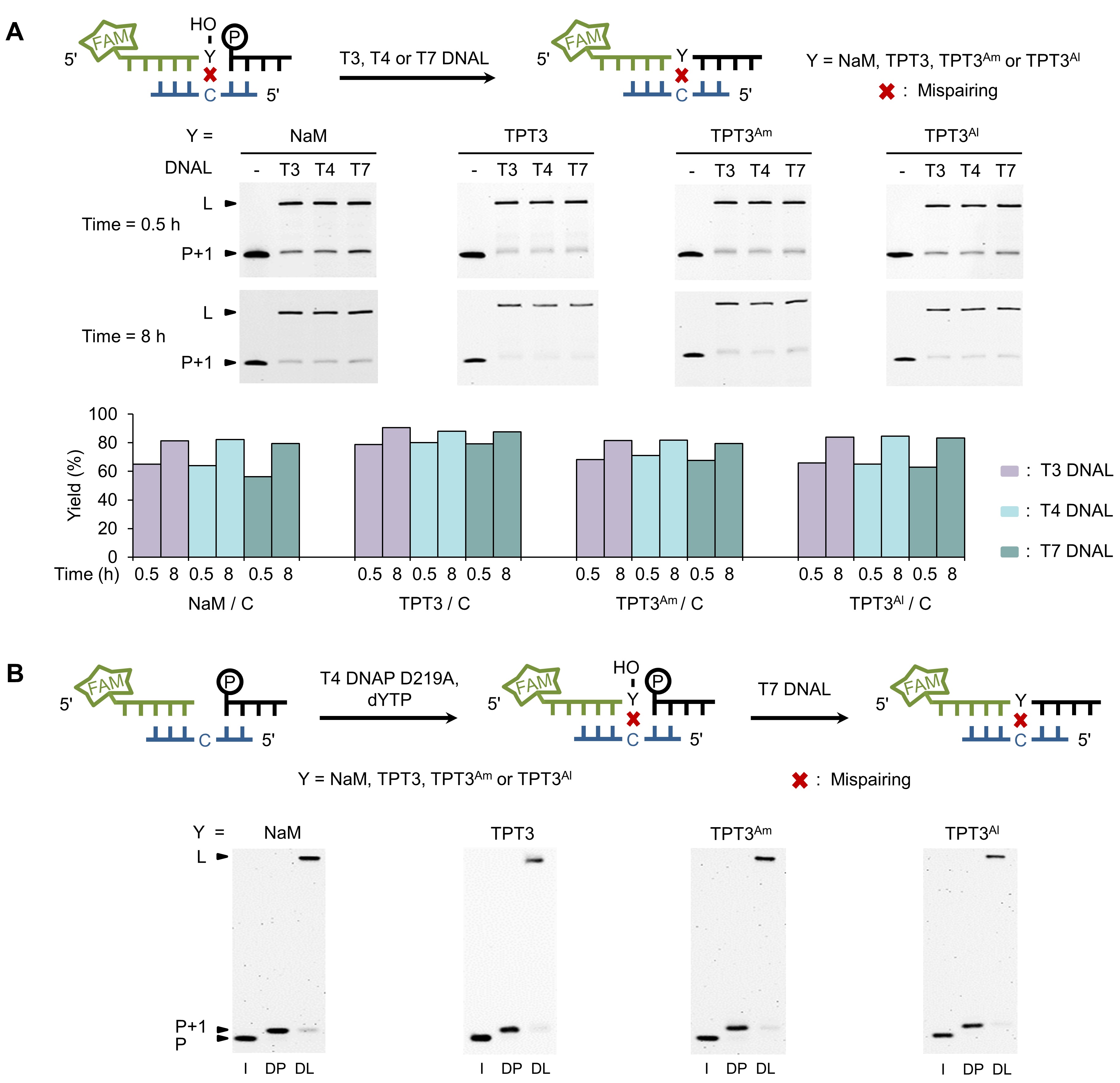

课题组进一步探索发现,不同噬菌体的DNA连接酶对dNaM-dTPT3及其衍生物dNaM-dTPT3Am和dNaM-dTPT3Al均具有良好的识别活性。在此基础上,实现了通过非天然碱基对对DNA片段高效定点标记技术的建立(图3)。

图3. 噬菌体DNA连接酶介导的DNA裂口(nick)连接和基于功能化非天然碱基的DNA标记

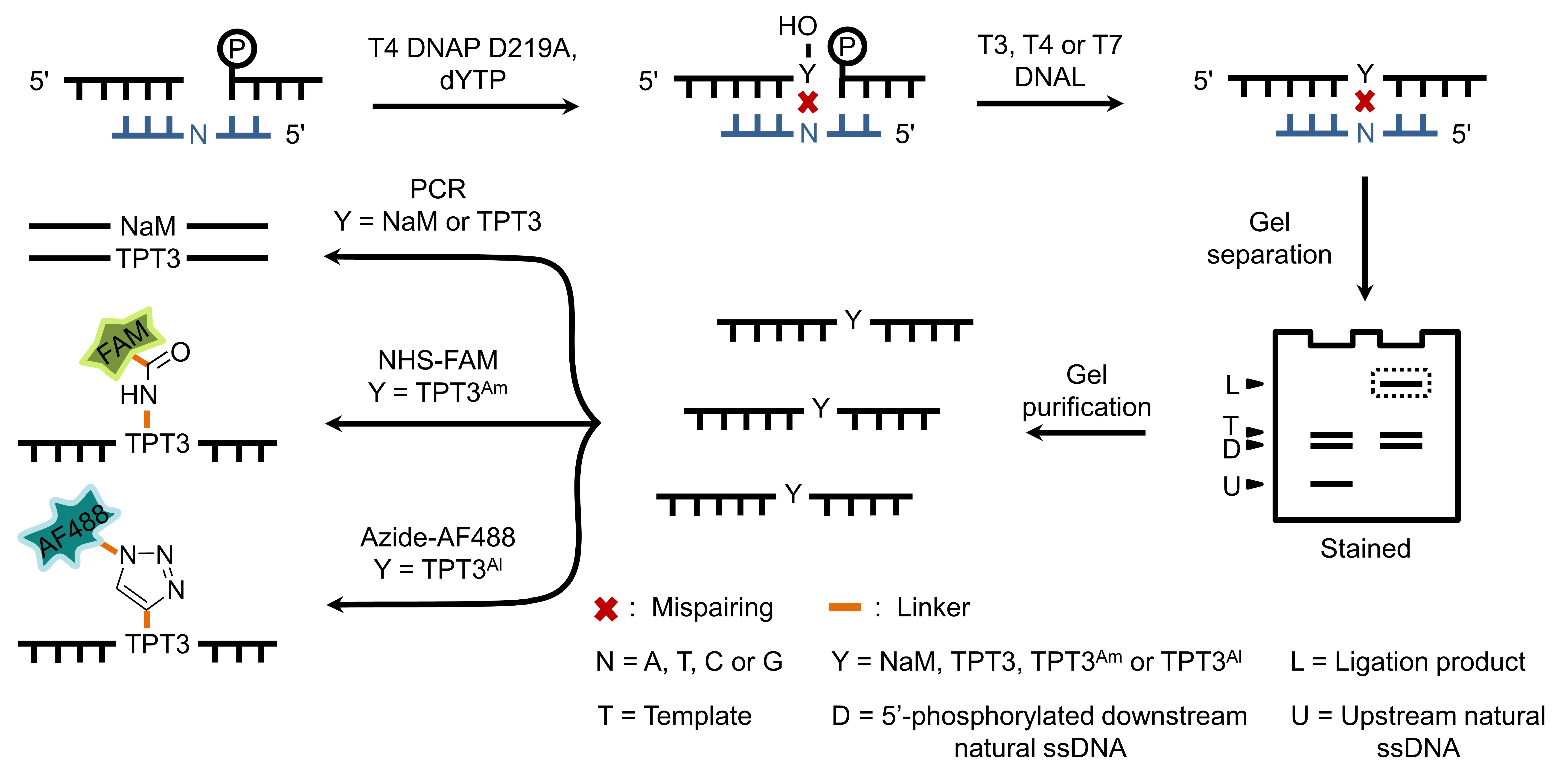

课题组前期已经建立了基于末端脱氧核苷酸转移酶(TdT)的第一代非天然碱基DNA酶促合成技术(ACS Synthetic Biology, 2022, 11: 4142-4155)。在本工作中,课题组基于噬菌体来源的DNA聚合酶和DNA连接酶对非天然碱基对dNaM-dTPT3及其衍生物的良好识别活性,开发并优化了第二代非天然碱基DNA酶促合成技术(图4)。

图4. 基于噬菌体工具酶的第二代非天然碱基DNA酶促合成技术的设计

课题组首先测试了在不同天然DNA模板序列对位插入非天然碱基的效率,结果显示,采用缺口对位为dC的模板时,得到的连接产物纯度和产量最优。随后,课题组对缺口的填补条件进行了系统优化,获得了最优的非天然核苷三磷酸浓度、T4 DNA聚合酶D219A浓度和反应时间(图5)。

图5. 模板序列和缺口填补条件的测试及优化

接着,课题组进一步对连接条件进行了优化,实现了非天然碱基邻近DNA裂口的高效连接(图6)。

图6. 非天然碱基邻近DNA裂口连接条件的优化

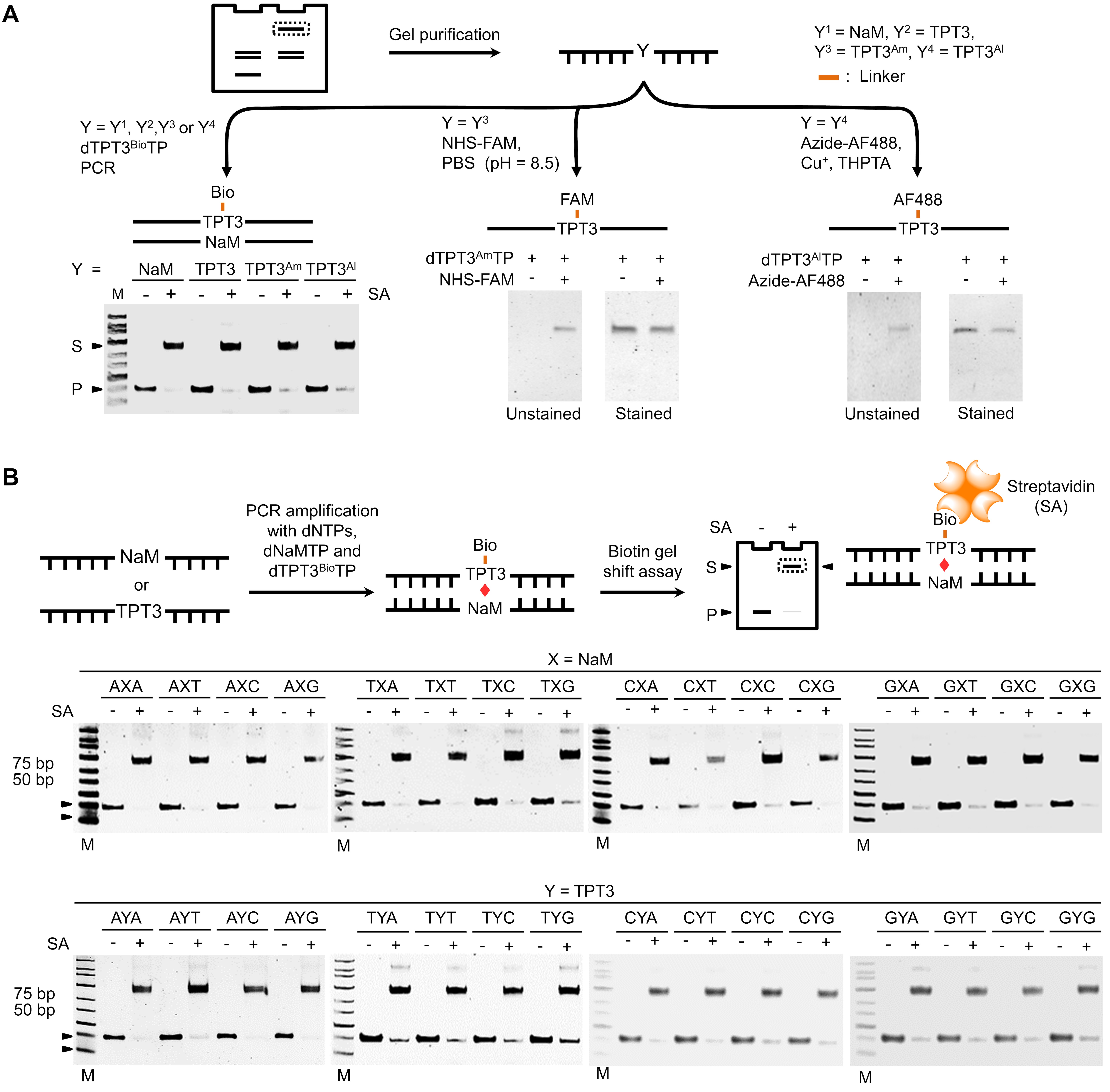

最后,课题组对上述酶促策略制备得到的含有非天然碱基的DNA片段进行了表征,并对该方法的通用性进行了测试。结果显示,利用该策略可以高效制备高纯度的定点整合非天然碱基的DNA片段,并且制备效率不受非天然碱基邻域序列的影响(图7)。

图7. 第二代非天然碱基DNA酶促合成技术的通用性测试

综上,本研究揭示了噬菌体来源的各个工具酶(包括来源于T4和T7噬菌体的DNA聚合酶和DNA连接酶)对于非天然碱基对的良好识别活性,为基于非天然碱基对的合成生物学元件构建及非天然碱基对在合成生物学中的广泛应用奠定了基础。研究结果提示了利用非天然碱基对来构建具有拓展遗传字母的半合成噬菌体的可能性,而这类新型的噬菌体将有望在展示和进化含有非天然氨基酸的蛋白质、对抗耐药菌的超级噬菌体的构建等领域获得广泛的应用。在前面研究的基础上,建立并优化了基于噬菌体DNA聚合酶和DNA连接酶的第二代非天然碱基DNA酶促合成技术,为六碱基人工生命的高效开发和六碱基DNA信息存储技术的快速发展提供了必需的使能技术。

该工作得到了国家重点研发计划“合成生物学”重点专项(2019YFA0904102),国家自然科学基金面上项目(21978100),广东省“珠江人才计划”青年拔尖人才项目(2019QN01Y228),以及广东省“珠江人才计划”引进创新创业团队(2019ZT08Y318)的资助。