朱伟教授团队在Nature Communications发表论文 —— 纳米隔室限域效应介导生物体内聚合反应

近日,华南理工大学生物科学与工程学院朱伟教授联合南方科技大学余沛源教授和新加坡南洋理工大学赵彦利教授在国际著名期刊Nature Communications(IF=17.694)杂志上在线发表题目为“Nanocompartment-confined polymerization in living systems”的研究论文。华南理工大学生物科学与工程学院博士后陈韵为第一作者,华南理工大学为第一通讯单位。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-40935-1

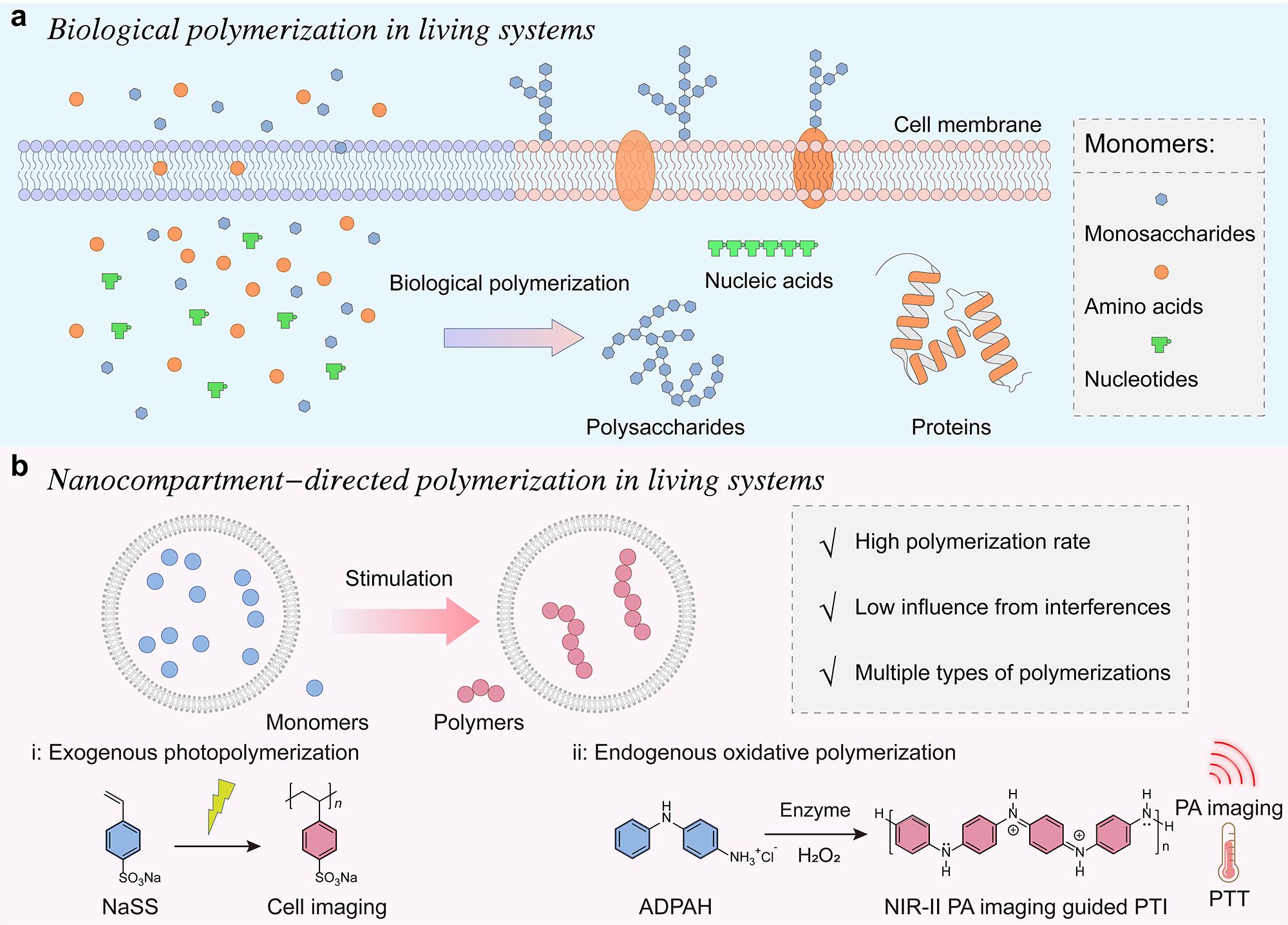

图1. 生物体内聚合反应示例及利用纳米隔室受限策略在生物体中成功实现外源性光聚合及内源性氧化聚合的示意图。

生物体内无时无刻不进行着各种各样的化学反应,例如,生物合成多糖、蛋白质和核酸,这不仅构成了生物体所需的各种基本成分,也赋予了生物体各种功能,并调节了生命进程。截止目前,已经有一些外源性化学反应成功在体内发生,例如利用点击反应,转移氢化,脱除保护基等实现生物体内合成荧光探针,活性药物。聚合反应是一种合成多种多样,易于调控大分子化合物的普遍方法,可以为科学家理解,分析和调节细胞性能提供无限可能。目前有一些基于超分子和共价的聚合反应已在生命体内发生,创造了多种功能并调节生物反应。在生物体中实现人工聚合反应面临着一些实际困难:1)通常需要运输高浓度的底物;2)生物体内普遍存在的活性物质和代谢产物可能会抑制聚合过程;3)多数聚合反应需要额外的刺激来激活,例如紫外光,金属离子等;4)目前体内合成的聚合物功能还比较有限。

针对上述问题,朱伟教授及联合团队提出利用纳米隔室受限策略在生物体中成功实现了多种聚合反应的发生(图1)。纳米隔室提供了一种受限的环境,使得单体在腔体内具有较高的局部浓度,提高了单体碰撞的效率,可以避免加入高浓度的单体,从而降低单体的潜在毒性。纳米隔室也为单体创造了一个隐秘的环境,可以降低活性物质对于聚合反应的影响,利于多种聚合反应在体内发生。以外源性的光聚合反应为例,苯乙烯磺酸钠(NaSS)在光引发剂的存在下,随着光照时间的延长,光聚合反应发生,荧光强度增强。当利用囊泡包载NaSS和光引发剂后,其聚合反应速度增加了2.7倍。而利用内源性刺激(如过氧化氢,低pH,各种酶类),本研究利用囊泡包载辣根过氧化物酶(HRP)和苯胺类似物,可以实现过氧化氢响应的内源性聚合,并用于近红外二区(NIR-II)的光热免疫治疗。研究显示内源性聚合物可以有效诱导肿瘤细胞免疫原性死亡(ICD),促进树突状细胞熟化,激活免疫反应。同时在菠萝蛋白酶降解肿瘤细胞外基质的协助下,内源性聚合物在小鼠体内促进了ICD效应,促进了树突状细胞的成熟,进一步增加了T细胞的浸润,增强了免疫响应,其不仅清除了原位瘤,也进一步的抑制了远端瘤。该研究工作为活体内的聚合提供了新的研究思路和普适性工具。

该研究得到了国家自然科学基金及广东省自然科学基金等项目的支持。