朱伟教授团队在Angewandte Chemie发表论文—“降维策略”构筑基于二维金属–有机框架的红细胞抗冷冻保护剂

近日,华南理工大学生物科学与工程学院朱伟教授联合北京化工大学材料科学与工程学院郭佶慜教授在国际著名期刊Angewandte Chemie(IF=16.823)杂志上在线发表题目为“Dimensional Reduction of Metal−Organic Frameworks for Enhanced Cryopreservation of Red Blood Cells”的研究论文。华南理工大学生物科学与工程学院副研究员雷琪为第一作者(现为广州医科大学附属第二医院教授)。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202217374

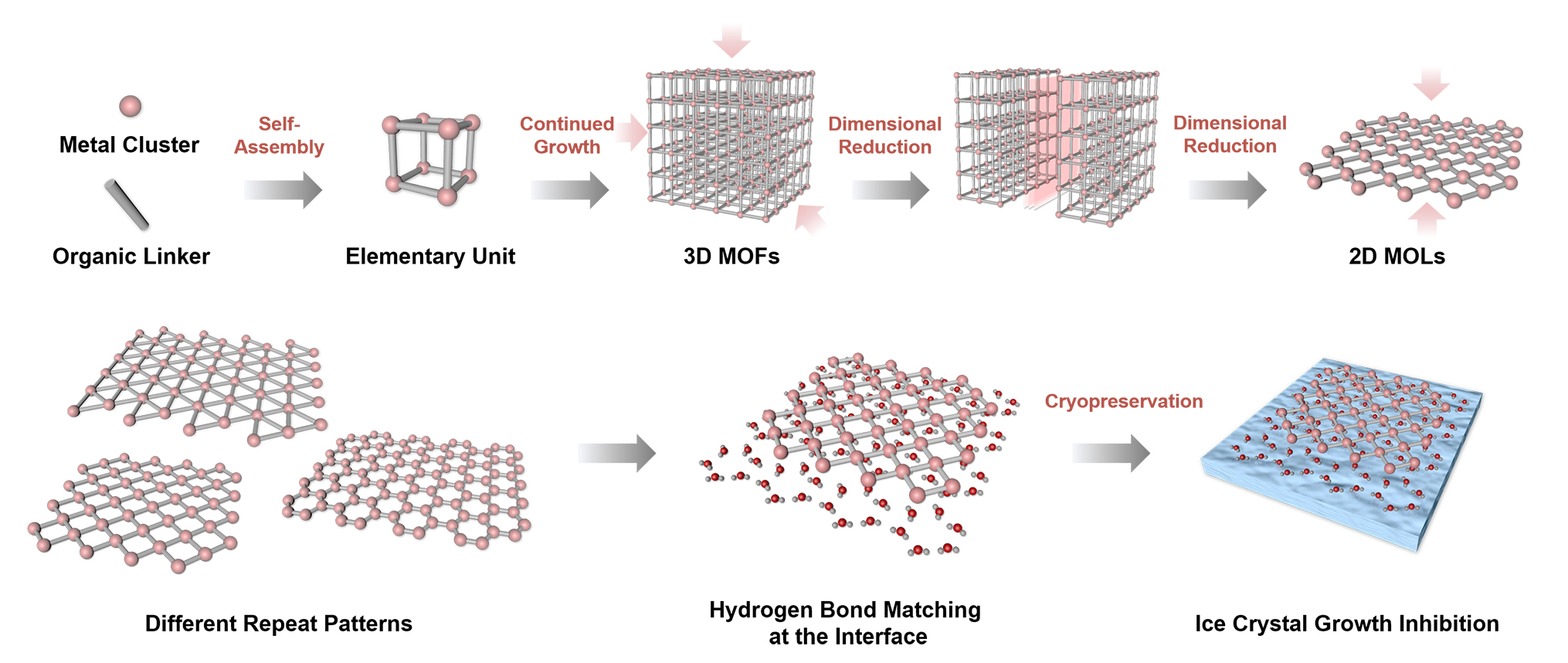

图1. “降维策略”构建基于二维金属–有机框架的红细胞抗冷冻保护剂示意图

你是否在科幻电影中看过“科学家们将冷冻仓的舱门打开,冷冻的人体被解冻并复苏唤醒,沉睡的生命重见天日“的场景?这些看似离我们十分遥远,但是低温生物学的快速发展,让这一切慢慢走进了现实。

冷冻保存是将细胞、组织、器官等生物样本置于超低温环境中,使其代谢速率大大降低甚至停止,以实现长期储存,并能在解冻后恢复期生理功能的技术。但由于细胞等的含水量高达70%~90%,在降温和复苏过程中面临着冰晶成核、生长、再结晶等过程造成的冷冻损伤,而抗冷冻保护剂可以抑制冰晶成核和生长、减少冷冻损伤、改善保存效率,使得低温生物学及其下游生物医学应用取得了重大突破。

1950 年,Smith 在《柳叶刀》上报道甘油用于红细胞的冷冻保存后,数以万计的患者依靠冷冻保存的红细胞挽救了生命。现阶段,甘油为主的渗透性低温保护剂仍然是临床保存红细胞的首选,其过高的浓度导致洗涤时间长,限制了紧急情况下红细胞的使用,制约了红细胞冷冻保存的进一步发展。为实现高质量、高效储存红细胞,仍然需要开发具有强抑冰活性、高生物相容性、易于纯化和可行的大规模生产的新型非渗透性冷冻保护剂。

近日,朱伟教授团队采用了“降维策略”构筑了一系列基于金属–有机框架(MOF)的红细胞冷冻保存剂,系统研究了MOF材料维度对红细胞保存效率的影响。在前期研究工作,他们验证了三维MOF纳米颗粒可与冰晶氢键匹配,具有良好的红细胞冷冻保存效率(J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 7789-7796)。但从形貌上看,三维MOF纳米颗粒作为冷冻保护剂存在自身局限性:1)接触模式不理想——硬质MOF颗粒不能与冰面相匹配,限制了其与冰的氢键相互作用;2)有序结构利用率低——三维MOF用于低温保存时只有少数暴露的晶面可与冰晶平面相接触,其内部的有序结构并不能被利用。本研究通过降低维度的方法,将三维MOF纳米颗粒逐渐缩减为二维金属有机超薄层材料(MOL),其具有更好的结构灵活性,能提供更多的结合位点,可以增强与冰晶界面相互作用,保护细胞免于冷冻损伤。同时,二维MOL保留了MOF的结构有序性、表现出较高的比表面积,增加了有序结构的利用效率,从而提高冰晶抑制性能。基于HfCl4和H3TATB构建的Hf-MOF和Hf-MOL均展示较好的血液相容性,但Hf-MOL在冰晶抑制活性、红细胞冻存回收率等方面明显优于Hf-MOF,且随着MOL的厚度降低,这些性能会进一步提升。随后,通过调控二维MOL的拓扑结构、表面氢键位点的密度和分布、有机配体的亲水性/疏水性等,可以很好地调节二维MOL与冰晶平面的界面相互作用,从而进一步影响冰的宏观调控行为。作者相信未来基于对金属节点和有机配体的合理选择,应该有足够的空间来筛选出所需的MOF结构,并最终将其推广到现实世界的冷冻保存应用中。

该研究得到了国家自然科学基金(52003086, 21972047, 22122206)及广东省自然科学基金(2021A1515010724, 2021A1515220051, 2022A0505050008)等项目的支持。