【人物点睛】彭长歆教授,1968年生,湖南宜章人,华南理工大学建筑历史与理论专业博士,现任建筑学院院长,广东特支计划教学名师。兼任中国建筑学会建筑教育分会副理事长、广东省未来城市促进会副会长、广东省文物保护专家委员会委员、广州市文物保护专家委员会委员等职。主持国家自然科学基金、国家社会科学基金重大项目课题、教育部人文社科基金等科研项目。带领设计赋能“ 百千万工程”专业团队荣获第二十六届“广东青年五四奖章集体”称号。

一、倾囊传授智慧光,扎根华南育英才

2004年,彭长歆老师在华南理工大学获得了博士学位。毕业后,他先后在广州大学和华南理工大学任教职。作为立足三尺讲坛上的教师,在教学一线,彭老师呕心沥血,诲人不倦。

“彭老师无论在哪,都深受学生爱戴。”在学生眼里,彭老师不仅是一个专业性极强、研究极深的学者,还是一位温文尔雅的长辈。

在给本科一年级学生教授的《建筑概论》课中,他与同学们分享他主持的仙坑村遗产保护项目,谈起揭秘沉寂百年的遗址历史,以及通过乡村振兴让村民脱贫致富,他颇感自豪,侃侃而谈,“能看出来,彭老师做建筑,是真的在考虑要怎样为人服务。”听课的同学们由衷地感叹。他以自己的实践现身说法,怀揣热情为同学们指引方向,令刚刚踏入大学的同学们建立了对专业的基本认知。

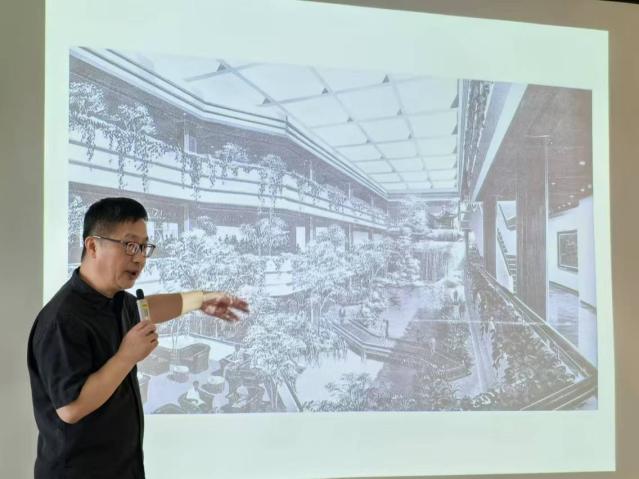

彭长歆在给学生教授《建筑概论》课程

除了理论课,彭老师还主讲《建筑设计》、《毕业设计》等主干课程,面对面指导学生进行设计训练。曾跟随彭老师学习的陈丹英同学说到,彭老师重视场地调研,合理把控教学进度,帮助每一个同学在有限的时间内做出完成度高的成果。已在清华大学攻读博士学位的肖俊和王琼同学也念念不忘彭老师的好,“遇到困难,彭老师会主动打电话给我,给我点燃了一盏‘心灯’”“他不止一次地提到建筑师要‘厚积薄发’,可以说彭老师的教学方式很好地代表了我们华工建筑的教学特色。”认真负责的教学态度和关爱学生的良苦用心,让彭老师在学生中好评如潮。

彭长歆在首届“ICOMOS·中国·文化遗产大学论坛”发表讲话

二、深耕建筑史学谱新篇,活化遗产续文脉

作为学者,历史,当下,未来,处处都有彭老师的足迹。

在中国近现代建筑历史的研究方面,成玲萱同学评价彭老师道:“彭老师治史严谨、视角敏锐且极具学术洞察力,总能一针见血地直指问题核心。”在同学眼中,彭老师深耕中国近现代建筑史领域,在研究问题时目光如炬,在学术交流中妙语连珠,在田野调研时还能健步如飞“还记得彭老师在开平乡野的碉楼群里大步流星的背影,和跟在后面努力追赶的我们一行人。”这股对近代建筑历史和遗产的热忱,如春风化雨般不断感染着周围的人。

不仅是感染学生的治学态度,在岭南建筑历史研究中,彭老师还有着享誉中内外的学术成果。彭长歆参与主编“十三五”国家重点出版物规划项目及国家出版基金资助项目“中国工业遗产丛书”,并领衔出版《中国工业遗产史录.广东卷》,填补了广东工业遗产研究的空白。他的最新著作《风声水起:清末岭南园林史录》得到何镜堂院士和吴硕贤院士的高度评价。

彭老师有关岭南园林的研究视野开阔、方法独到,“彭老师并不局限于园林本身的讨论,而是结合农业生产、水利技术、现代转型等视角深入剖析的,启发了我们在做研究时要更全面和深入地思考问题。”张欣同学是彭老师的研究生,她对彭老师关于岭南园林的研究感触颇深。彭老师曾与张欣共同发表多篇论文,“彭老师在带着我们写文章的时候,不断引导我们的学术兴趣,并培养足够的敏锐度和洞察力。”张欣同学十分感激彭老师,“他要求我们在学术研究时要重视对一手资料的挖掘工作,也要注重田野调查和文献梳理,并且需大胆假设并小心求证,力求论证严谨精确。”

“成为彭老师的学生,是我的学生生涯中最自豪的事情。”据他的博士生洪超同学所言,彭老师是一位思想活跃、高屋建瓴且极富社会责任感的学者。在广州市荔湾区陈廉伯公馆旧址的修复项目中,彭老师带领学生完成了这一荔湾涌畔建筑遗产的历史研究与花园复原研究,以此为基础,彭老师在完成修缮设计的同时,力主修复十余年前被拆掉的花园周边连廊,织补城市空间,实现历史环境的再生。即使涉及面更多更复杂,难度更高,但只要对遗产保护有意义的事,彭老师就会坚定地去做。

而在林克明故居的修缮工作中,彭老师精细考量的研究态度也让他的学生印象深刻。林克明故居修缮过程中,彭老师带着学生进行勘察和测绘,细致地辨识建筑新旧材料,推断其原功能和使用情况等等,尤其是对颜色的判断,林克明旧居的色彩经过三次变化,幸运的是这些北部墙面都保留下来,才有了颜色判断依据。对于原貌的恢复与活化利用的协调也是项目难点,彭老师经过多方反复沟通,才达到保护和利用的两全其美。

“老师传授给我们不同于文献阅读的‘现场’阅读能力,并要求不限于修缮设计本身,还需拓展到建造历程、建筑设计、管理运营等多个角度思考问题。”参与林克明故居修缮的张欣同学这样回忆彭老师的教导。只有这样全面的思考方式,才能将传统建筑修缮做好做实。

彭老师将属于过去的传统建筑园林修缮保护,活化了其对当下的现实意义,又将研究历史的方法,治学严谨的态度传授给自己的学生,为未来的研究发展打下基础。建筑历史的文脉源远流长,而在彭老师的手中,它将继续焕发新的生机活力。

彭老师和陈雄大师在林克明旧居修缮施工现场

彭老师和欧阳仑在黄旭初旧居辨别墙面工艺和色彩

三、耕耘乡土播希望、“双百行动”结硕果

不但是乡村的研究者,也是乡村振兴的行动者,彭长歆老师清醒地认识到全面推进乡村振兴、解决好城乡区域发展不平衡问题,是中国式现代化的重要基础,也是建筑类学科建设的重要方向。作为学院院长,彭老师带领全院师生积极响应学校“双百行动”号召,牵头成立“中国式城乡现代化研究中心”,为乡村人居环境整治和整体风貌提升贡献智慧和力量。

在惠来县,彭老师带领团队开展隆江镇典型镇规划及人居环境整治,开展乡村建筑风貌研究,制订新农房图册。在江门鹤山共和镇来苏村,彭老师与研究生团队将村内闲置建筑改造为长者活动中心,并融入绿色光伏与节能通风技术,树立了生态乡村示范样本。在彭老师等师生们的共同努力下,“华南理工大学设计赋能‘百千万工程’专业团队”荣获第二十六届“广东青年五四奖章集体”称号。在省自然资源厅、住房和城乡建设厅、教育厅等6部门联合组织的第二届“粤美乡村”风貌设计大赛中,彭老师带领的师生团队更是获得1项特等奖(综合实施大奖)、1项一等奖、2项二等奖的殊荣。

鹤山市共和镇来苏村主动式建筑光伏一体化长者活动中心

2024年5月,广东省“百千万工程”指挥部和农业农村厅启动“广东典型乡村社会变迁研究”,彭老师响应号召组织研究团队,参加了乳源瑶族自治县团结村26天的驻村调查、南雄市灵潭村19天的驻村调研等。2024年7月,彭老师带领建筑学院及中国式城乡现代化研究中心总计50位师生以“三下乡”社会实践等多种方式对惠来县孔美村进行了为期15天的驻村调查。驻村期间,彭老师带领师生们冒着烈日酷暑走街串巷采访了近200户村民,以此为基础撰写了高质量的研究报告,省“百千万工程”指挥部办公室、广东省乡村促进会均来信感谢。

彭长歆带领团队在孔美村开展社会调查

而在众多落地的乡村振兴项目中,彭老师认为河源仙坑村的实践最为成功。彭老师带领师生团队针对仙坑村自然与历史文化资源丰富但保护状况堪忧、缺乏活化利用等问题,通过深入的调查研究,提出了“文化遗产保育,延续人文精神;保护村落格局,改善基础设施;提升公共空间品质,新旧融合共生”的设计策略。通过多方努力,仙坑村以遗产保育、文旅融合推动乡村振兴,实现了脱贫摘帽。与此同时,仙坑村成功的乡村设计实践获得一系列荣誉,如“仙坑村聚落景观修复项目”获得中国风景园林学会科学技术奖,“广东河源仙坑村四角楼修缮项目”获批中国古迹遗址保护协会“2020年度优秀古迹遗址保护项目”,“仙坑村登云书院遗址再生设计”获得中国建筑学会建筑设计奖,等等,实现了将研究写在祖国的大地上、在乡村振兴的大舞台上建功立业的人才培养与学科建设目标。

仙坑村乡村振兴项目鸟瞰图

仙坑村登云书院鸟瞰图

彭长歆老师与古老岭南建筑的耳语,落到地上便成了乡村振兴引擎的声响。他感叹道:“近年来团队开展乡村实践形式多样,内容丰富,既有乡村调查与研究,也有乡村设计实践、还有乡村建筑遗产保育等,取得了丰硕的成果。期间锤炼了团队、培养了学生,体验到了以专业能力服务乡村的喜悦。这种将乡村振兴与学科建设、人才培养结合在一起的思路正是新时代科教融合、产教融合、协同育人的探索与实践,我们会一以贯之地沿着这条道路继续前行。”

四、深化国际交流合作,共筑教育发展新格局

面对建筑行业转型的当口,建筑教育面临前所未有的机遇与挑战。彭长歆老师作为建筑学院院长,肩负学科建设与人才培育的重任。他立足根本,敢于创新,开辟了人才培养的新路。

首先,要培养有中国精神,红色风骨的中国建筑师。彭老师带领团队实地考察韶关乐昌坪石老街和国立中山大学旧址,积极策划和设计“华南研学——国立中山大学坪石新村旧址纪念地”,助力当地大力发展研学旅游的同时,也引导了大批学子走进研学基地探寻岭南建筑教育先辈的足迹,感悟和传播抗战时期坪石先生在“烽火中寻求工业救国梦”的爱国主义精神,深化对华南教育史的深层认知与深刻认同,打造具有全国影响力的“大研学”品牌。该项目也获得第二届“粤美乡村”风貌设计大赛综合实施大奖,现已成为纪念抗战时期华南建筑前辈坚持敌后办学伟业、弘扬爱国主义思想的重要基地。

华南研学——国立中山大学坪石新村旧址纪念地

学院师生参加坪石研学基地祭扫活动

当今社会,建筑教育正面临新的机遇和挑战。如何应对新的行业需求,推动人才培养创新,成为当下所有建筑院系的共同任务。彭老师统筹探索创新性的实验教学方式,通过设立华南理工大学“建筑设计”讲席教职的形式,邀请独立建筑师加入教学组,推动本科二年级建筑设计课程的改革,两年多来收获了多元性的教学成果。

有了立足之本,便要积极面对时代,面对世界。彭老师主动推进建筑学院国际化办学和国际交流。把目光放向全世界,将中国智慧更好地融入世界,为世界提供中国方案。

2023年6月,彭老师率团访问日本多所大学,与九州大学、北海道大学签订了院际合作协议。2024年10月,彭老师带领学院代表团出访欧洲。在德国。代表团来到卡尔斯鲁厄理工学院和德国达姆施达特工业大学,签署了合作备忘录;在意大利,代表团访问了意大利都灵理工大学,基于双方已有的合作基础与成功经验,双方进一步推进合作项目;在意大利巴里理工大学,两方同样就加强两校学生交流和科研合作达成了共识。

彭长歆与北海道大学签约合作(左坐)

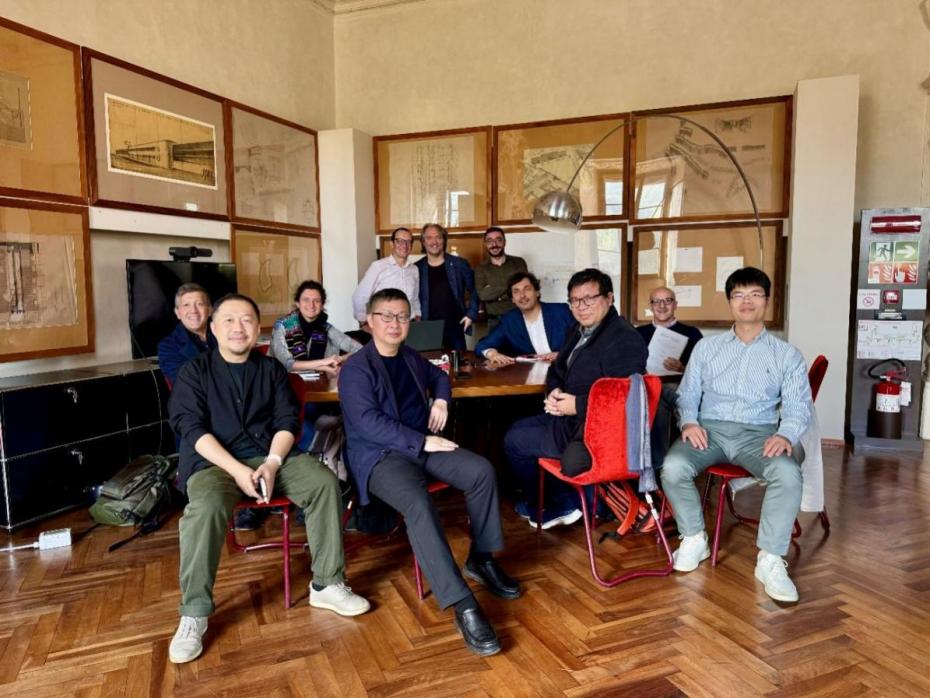

彭长歆院长带领团队在都灵理工大学建筑学院开展交流合作

当下我国已进入城乡高质量发展的新阶段,建筑教育迎来新的机遇和挑战。碳达峰碳中和、粤港澳大湾区建设、乡村振兴、城市更新、文化强国等国家重大战略的实施,亟须综合创新型建筑人才支撑。针对建筑教育与国家重大战略需求契合不紧密、跨学科跨专业协同创新能力不足、理论教学与实践能力培养脱节等问题,彭老师和学院老师一道响应国家高等教育改革推进产教融合、深化科教融汇的要求,贯彻执行我校“三创型”人才培养理念,提出“两融三创多元驱动”研究生教育教学改革思路,正不断取得新的成绩。

五、结语

学术团队的负责人、坚守初心的师者、不断探索新知的学者、创新实践的建筑师、乡村振兴的践行者……在多重身份的交织下,彭老师始终坚守育人初心,把课堂当作实现理想的舞台,以高度的责任感和敬业精神,展现了新时代教育工作者的卓越风貌。

(作者/肖潇、张凯乐,初审/黄丽,复审/田娟,终审/叶志锋)

建筑学院

建筑学院 党建园地

党建园地 华南建筑青年之声

华南建筑青年之声