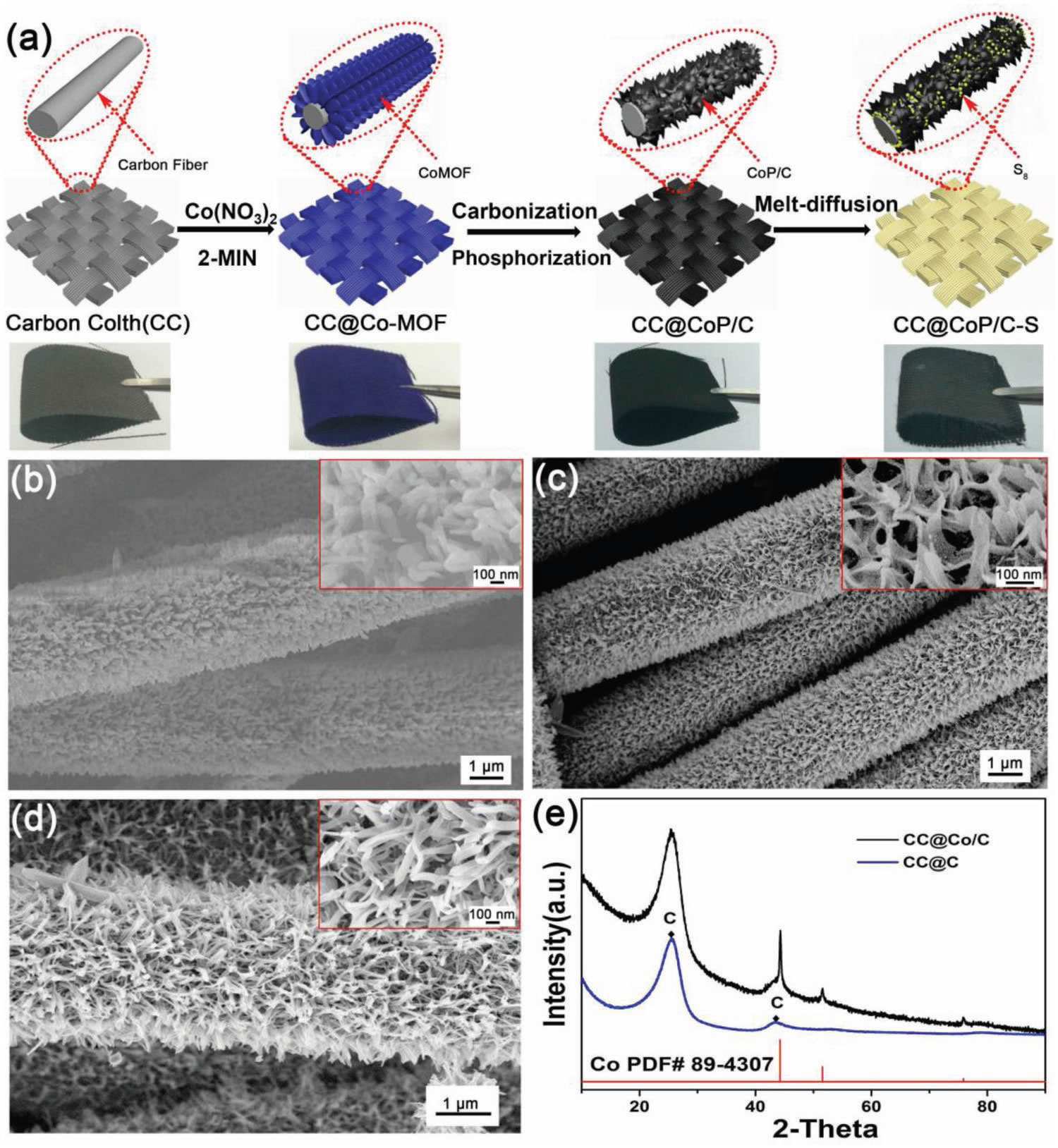

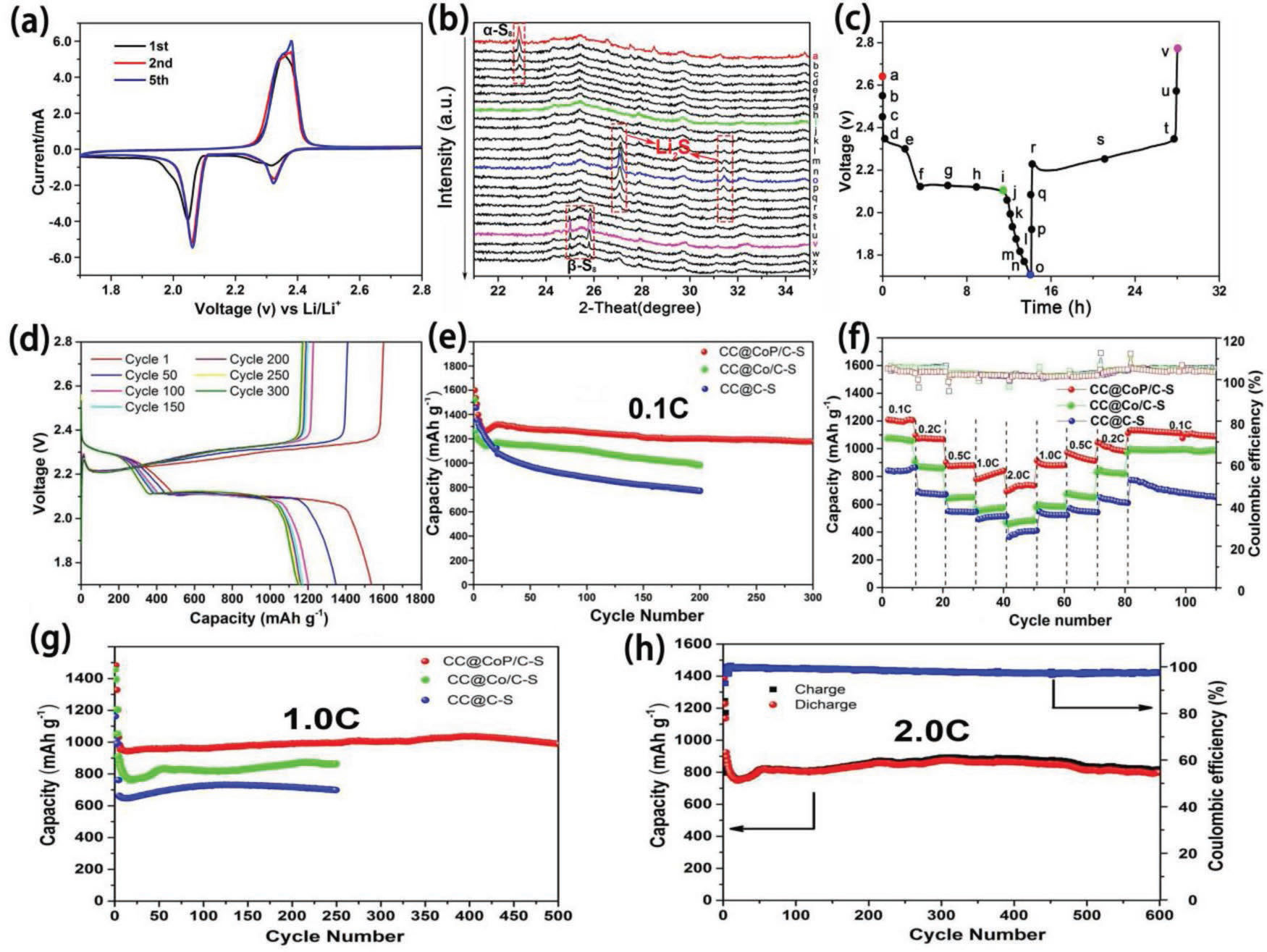

近日,本实验室王卓森博士在国际顶级期刊Advanced Materials (IF=25.809)上发表题为“基于双重协同限域效应的高比能自支撑柔性硫正极(Self-Supported and Flexible Sulfur Cathode Enabled via Synergistic Confinement for High-Energy-Density Lithium-Sulfur Batteries)”,报道了一种通过整合导电性碳布(CC),MOF 衍生的并负载有CoP的N掺杂的纳米片阵列(CoP/C)和电活性硫,合成了一种新型自支撑柔性硫正极CC@CoP/C-S。该结构对可溶性中间体LPS起到物理和化学吸附的协同限制,在不同的电流密度下展现出较高的比容量。该电池在2C电流密度下进行600次循环后,仍保持较大的比容量(833mAh/g)。

锂硫电池是以硫元素作为电池正极,金属锂作为负极的一种锂电池。单质硫在地球中储量丰富,具有价格低廉、环境友好等特点。利用硫作为正极材料的锂硫电池,其材料理论比容量和电池理论比能量较高,分别达到 1675m Ah/g 和 2600Wh/kg,远远高于商业上广泛应用的钴酸锂电池的容量(<150mAh/g)。并且硫是一种对环境友好的元素,对环境基本没有污染,是一种非常有前景的锂电池。

但是,锂硫电池目前尚存在如下问题:

一、单质硫的电子导电性和离子导电性差,反应的最终产物Li2S2和Li2S也是电子绝缘体,不利于电池的高倍率性能;

二、锂硫电池的中间放电产物存在“Shuttle效应”,即其产物会溶解到有机电解液中,增加电解液的黏度,降低离子导电性。多硫离子能在正负极之间迁移,导致活性物质损失和电能的浪费。溶解的多硫化物会跨越隔膜扩散到负极,与负极反应,破坏了负极的固体电解质界面膜(SEI膜);

三、硫和硫化锂的密度分别为2.07和1.66g·cm-3,在充放电过程中有高达79%的体积膨胀/收缩,这种膨胀会导致正极形貌和结构的改变,导致硫与导电骨架的脱离,从而造成容量的衰减。

因此,在本文中,王卓森博士成功设计了一种新型自支撑柔性锂硫电池正极材料,通过在碳布上覆盖嵌有CoP的N掺杂的碳纳米片阵列,用于提高硫负载量,进而实现高能量密度Li-S电池。CC@CoP/C-S正极具有巧妙以及独特的结构:1)有序的CoP/C纳米杂化结构实现了多硫化物的物理和化学双重吸附作用;2)碳布和2D碳纳米片阵列构建了利于电子和离子转移的3D网络;3)嵌入的CoP纳米粒子充当电催化剂,促进多硫化物的反应动力学,从而提高S的利用率;4)具有大空隙的有序空心阵列结构缓冲了反应过程中的体积膨胀。基于这些优点,CC @ CoP / C-S正极材料展现出高比容量和长循环寿命的优异电化学性能。

本文的通讯作者为本实验室的刘军教授、朱敏教授以及中国科学技术大学余彦教授。

CC@CoP/C-S的制备过程及其微观形貌

CC@CoP/C-S的电化学性能

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201902228