校友故事

探微求新,聚合卓越

个人简介:

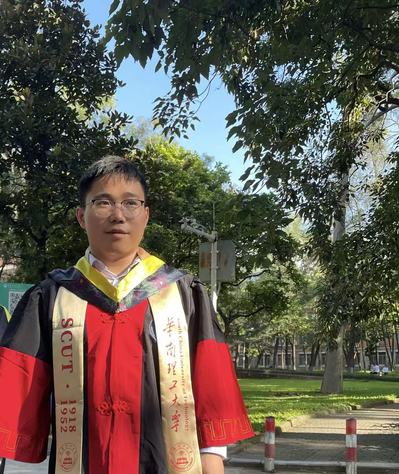

李金星, 本科毕业于长江大学(高分子材料与工程方向),华南理工大学材料科学与工程学院2019届硕士毕业生,华南理工大学前沿软物质学院2023届博士毕业生,师从黄明俊教授。现为美国罗格斯大学化学与化学生物系博士后研究员,合作导师顾宇炜教授。硕士期间获得一次国家奖学金,博士期间获得两次国家奖学金。

个人自述:

非常感谢《南国晨梯》的邀约,回想起自己的求学与科研经历,从初入高分子材料领域时的懵懂,到如今作为一名博士后研究员投身科研一线,我走过了一段充满挑战与收获的旅程。这段旅程中,不仅有来自导师和团队的帮助,也有我在转折与困境中对自我的反思与突破。在此,我想借此机会,与大家分享我一路走来的心路历程和心得体会。

人生不如意十有八九,要学会主动迎接变化

在求学的路上,我的科研生涯经历了多次关键转折,而每一次转折都带来了深刻的成长和启发。

第一次转折发生在硕士阶段,入学不久我的导师因出国深造无法直接指导研究,这让我初尝迷茫的滋味。经过深思熟虑,我主动申请更多科研任务,并加入了一个学术氛围浓厚的小组。在团队协作中,我逐步适应了高强度的科研节奏,培养了扎实的实验技能和抗压能力,并最终凭借努力获得了研究生国家奖学金。这段经历让我深刻意识到,主动争取和适应环境是成长的关键。

第二次转折发生在硕士毕业后,我未能留在原课题组攻读博士学位。然而,新的机遇让我得以加入前沿软物质学院,师从黄明俊教授。这一改变让我迎来了全新的开始。黄老师以开放的科研视野和深入的学术指导帮助我快速成长,逐渐从一名学生转变为合格的科研工作者。博士阶段的学习让我深刻体会到科学探索的魅力,并为我后续的职业发展奠定了扎实的基础。

从分子的二维自组装到具有铁电性质的液晶小分子的设计与合成,我的科研旅程充满了探索与创造。硕士期间,我重点研究了分子间微观力(如氢键、卤键、范德华力等等)对分子排列的影响;博士期间,我转向研究液晶小分子的设计,通过分子结构的细微变化,探索其对材料性质的显著影响。这些研究让我深刻感受到化学的创造力:它赋予科研工作者如同“造物主”般的使命,通过分子设计推动科技进步。

自我的力量有限,要学会站在巨人的肩膀看世界

求学的本质不仅是自我学习和成长,更是让自己可以站在巨人的肩膀看世界。硕士阶段,我在导师的安排下加入一个积极向上的团队,从中学会了如何高效合作和解决问题;博士期间,黄明俊教授的开放式学术交流模式让我受益匪浅。在他细致的指导下,我学会了如何通过深入讨论和批判性思维来优化科研思路。

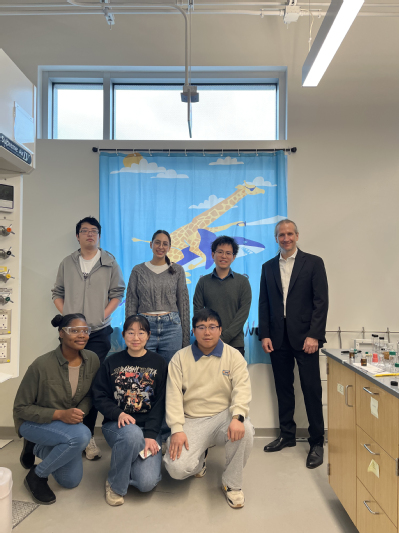

如今,在罗格斯大学与顾宇炜教授的合作中,我延续了这一科研模式:每当有新想法或实验结果,我们都会进行充分的讨论。这种“常论常新”的氛围不仅让我快速适应了新的科研环境,也极大地推进了课题进展。科研是一项需要团队协作的工作,与同事间的资源共享和互相支持更让我明白,闭门造车终不可取。

科研是一条充满未知与挑战的道路,它要求独立思考,更需要不断尝试与验证。在实验中,我学会了坚持和尝试。“Chem is try”,任何复杂的问题,都需要通过脚踏实地的探索找到答案,而非因困难而退缩。未来,我希望在高分子材料领域继续深耕,为解决实际问题和推动技术进步贡献自己的力量。

在科研的旅程中,没有一条捷径能通向成功。愿每位科研人都能以脚踏实地的态度面对困难,用不断尝试与探索的勇气走出属于自己的道路。失败不可怕,怕的是不敢尝试。希望大家在前行中创造属于自己的精彩篇章!

导师寄语

黄明俊教授:金星是我第一批博士生,也是课题组进入液晶领域探索的第一个学生。我们能在该领域迅速产出一系列高质量成果,他的贡献极大。他身上两个科研特质我非常欣赏:一是勤奋而又细致,量与质并重;二是面对困难,百折不挠,不解决不罢休的态度。科研之路总是充满艰辛,希望他能继续坚持下去,收获科研突破的快乐。