校友故事

从科研到产品的思维跃迁

个人简介:

贾毅凡,前沿软物质学院(华南软物质科学与技术高等研究院)2023届博士,现就职于上海玮沐医疗科技有限公司,担任医美产品技术负责人。发表SCI论文14篇,授权中国专利10件,授权美国、日本专利各1件;曾获博士研究生国家奖学金,全国大学生数学建模竞赛广东赛区一等奖。目前,专注于人工血管、组织再生等三类植入医疗器械的研发工作。

同学自述:

能作为学院首推的研究生校友,我深感荣幸。从学术研究到产业实践的转型,不是一条简单的路。希望通过我浅显的职场感悟,能为有兴趣走向产业界的师弟师妹提供些许启示。

企业生存法则:用显微镜看价值,用望远镜做取舍

在学术界,我们习惯为1%的性能突破倾注数月心血;在产业界,我们更关注工作是否可以“落地”。任何技术创新都必须回答两个终极问题:(1)能否解决真实的市场痛点?(2)能否在成本约束下落地?产品设计的每一处细节都不能与这两个问题产生冲突。这种价值导向思维与科研训练实则异曲同工,例如,当年设计研究课题时,科研过程中的所有行为都是为了要阐述的科学问题与要实现的研究目标而服务的,而其他非相关的行为都是可以舍弃的。

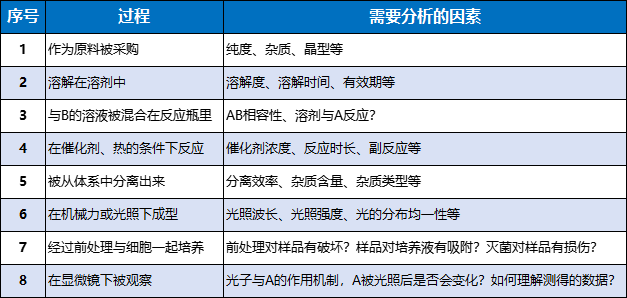

在接触了医疗器械的研发、生产质量管理体系后,我发现体系的管理思路与之前科研时我常用的一种换位思考方式有相似之处。我会假设我是工艺过程中的每一个分子或原子,依据所学习的物理、化学、生物知识推演我是如何与周围物质相互作用并转变为最终产物发挥功能的。例如,当我要思考单体A与B聚合之后是否能诱导细胞生长,我会先把自己比拟作A分子,经历了如表格中示例的1至6的变化过程,分析出一部分影响因素。而当我换位到B分子、溶剂分子、催化剂分子甚至细胞等每一个参与了这个过程的分子后,就可以较好地控制全过程的变量。

团队协作的本质:做精专业模块,建立系统思维

相对于实验室,企业最大的区别在于“没有人能独立造出火箭”。企业是一个庞大的合作团队,每个环节都像精密钟表的齿轮,既需要专注本岗做到极致,又要具备全局视野。除了确保工作的顺利完成,还需要全盘考量、考虑风险,确保我的工作对最终交付结果是有效的,避免合成谬误。这种系统性思维需要构建“三维认知地图”,即纵向吃透本专业领域技术规范,横向理解上下游工序的技术语言,穿透技术与文字的表象、把控项目整体。

软实力进阶:学术训练的能力迁移

很多同学认为职场能力需从头学起,其实学术训练中隐藏着强大的能力储备。虽然一部分能力只有到了具体的行业和岗位才能开始学习,例如行业的法律法规,市场情况等,但许多能力在求学阶段就可以培养而后迁移至工作中。

(1)专业知识:在实验室看似常规的学术训练,实则是职场竞争力的重要储备。专业课技能不仅是知识储备,更是构建系统化思维框架的根基。例如我工作之后面临的第一个重大的挑战是上手悬浮聚合工艺,虽然在研究生阶段从未进行过悬浮聚合相关的研究,但是凭借着基本的专业知识,加上与合成研究同学的课题讨论,耳濡目染下,我也对过程中的关键因素、常见错误有大致概念。

(2)PPT制作与演讲能力:PPT制作能力的本质是结构化思维,训练自己如何准备逻辑清晰的故事线,根据听众定位详略程度,将数据展示得直观易懂,在恰当的位置总结升华。今年学院已经开展到“第五届研究生学术交流活动”,作为参加过第一、二届的学长受益良多,建议各位师弟师妹可以充分利用好学院提供的这种锻炼机会,对衔接社会工作大有益处。

(3)论文写作能力:技术文档写作更展现科研功底。作为医疗器械的研发人员,一款产品经过3~5年数十人的研发,积累了大量的研究数据,清晰且有逻辑地呈现工作,可以使审评专家能快速定位关键数据,显著提升审评效率。

实战锦囊:活用AI工具与数学模型

在AI技术重构研究范式的今天,我们可以借助很多AI工具,包括通用大模型deepseek和claude,绘图模型midjourney,论文润色工具Grammarly + DeepL,文献阅读工具Paper Digest + Connected Papers。

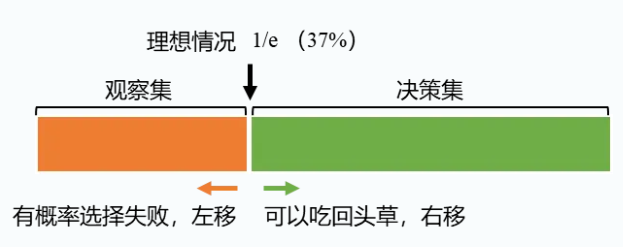

此外,还特别推荐大家活用数学模型,虽然它是理想化情况下的产物,但却有很好的借鉴价值,例如1/e法则。这个模型来源一个招聘问题:当一个HR要招聘时,应聘人数与招聘周期成正比,但已面试者若未能立即获得offer常常不会等待这个工作岗位,请问在N个月的限定招聘期内,如何招聘才能最大概率招聘到最合适的人选?经过数学家们的计算,如下策略能实现最大概率:

(1)N × (1/e) = N × 37% = 0.37N;

(2)前0.37N个月的面试者全部淘汰;

(3)从0.37N个月开始,第一个能力超过前面全部应聘者的人,大概率是这N个月中所有面试者的最佳;该策略直接选中最佳应聘者的几率为37%,选中前3%应聘者的概率接近60%。

这一策略在许多决策需求中都可借鉴一二,例如,租房、购物比价、论文选题(37%的时间收集选题,继续收集,选择下一个比37%收集选题都好的选题)。甚至找女朋友也可以参考,感兴趣的同学可以参考B站科普视频:BV1uJ411D7AW。

成长赠言:三三制工作法

我始终记得在研究生学习期间参加第一次组会时,导师王林格告诉我:“科学研究,1/3的时间实验,1/3的时间思考,1/3的时间学习”。站在产业与学术的交叉口回望,愈发理解研究院培养体系中蕴含的远见。那些在实验室反复打磨的实验设计思维,在学术报告中锤炼的逻辑表达能力,在团队合作中培养的系统工程意识,都在产业化实践中绽放出独特价值。愿学弟学妹们珍惜求学时光,既要在微观尺度追求卓越,更要在宏观视野构建格局,让学术训练真正成为撬动职业生涯变革的支点。

导师寄语:

王林格教授:我与毅凡同学自其华南理工本科起相识,八载砥砺同行,见其青衿之志渐成栋梁之材,幸甚至哉!今见AI科技颠覆前沿,借以凝其光华,冀其云程发轫,更展鲲鹏之志。

毅凡同学性沉静而志坚毅,治学如鼎鼐之稳,修身若玉璧之贞。覃思穷年于竹帛,焚膏继晷于芸窗。每遇玄理奥义,必索隐钩深;尝攻险隘难关,恒殚精竭虑。兀兀穷经,岂畏书山险峻?孜孜不倦,敢攀学岳崚嶒。终得破云见斗,探骊获珠,成一家之言,立千秋之业。所谓“十年磨一剑,霜刃耀九霄”,岂虚言哉!