校友故事

本科在读发表一作,在软物质领域体验无限可能

个人简介:

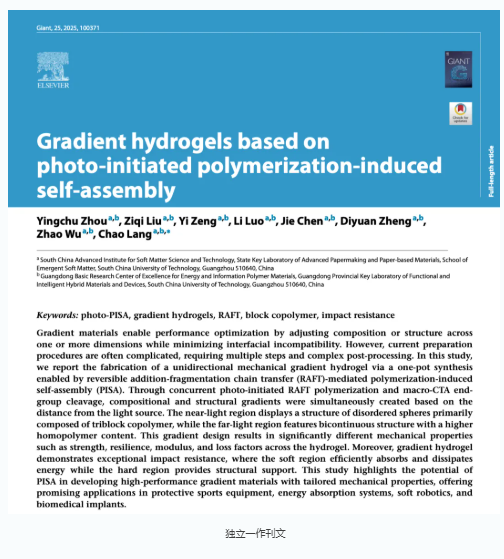

周盈初,华南理工大学峻德书院、前沿软物质学院2022级本科生。截止第六学期课程GPA为3.87/4.00。本科期间以独立一作的身份在Giant期刊发表论文一篇。作为组员参与大学生创新创业训练计划项目获得国家级优秀结题。曾获得 2023年(第四届)“大湾区杯” 粤港澳金融数学建模竞赛二等奖、2023 年第十三届 APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛三等奖、2024年美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)H奖。担任华南理工大学峻德书院2022级分子工程班团支部团支书,峻德书院青年媒体中心负责人,前沿软物质学院本科生通讯员。获评华南理工大学三好学生、优秀共青团干部、社会实践先进个人,院长奖学金、三等奖学金等多个荣誉称号及奖项。

同学自述:

立台筑础,乘风而起

新学期开学,迈入大四的我才意识到,不知不觉中已在前沿软物质学院度过三年时间,成为学弟学妹口中的学姐。

时间回溯到三年前,大概很多同学都像我一样,对大学专业并没有明确的喜好和追求,仅凭着高考分数来选填志愿。抱着离开济南老家,我想出去看看世界的勇气和决心,于是只身南下来到广州,进入了前沿软物质学院。

当时作为本科新生,刚入大学几天时间,就有机会与学院院长程院士面对面对话,这让我既紧张又兴奋。“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”这句话是程先生第一次开班会时送给我们的一句箴言,那一刻让我产生了一种开盲盒开到隐藏款的喜悦,对未来的学习充满希望。

在此后的学习中,许多事实证明就读于此,是我庆幸最正确的选择。大一的《战略前沿材料与智造工程导论》课程是我大学学习的一个重要节点,从系统的理论输出到完整的科研项目实操,构建了我对于实验室最基本的认识。从读文献、购买样品、设计实验、制备纤维素纳米晶薄膜,到最后拍摄出一支炫彩“广告片”,创新项目成果汇报方式,让我们切实掌握到了学习上的真本领,并跟组员一起收获了进校以来的第一个奖项——《战略前沿材料与智造工程导论》成果汇报大赛二等奖。

回首三年的课程体系,其精妙之处就在于大量专业课的理论与实践深度咬合。无论是《物理化学》课上董学会老师和张维老师深入浅出的推导和解释,还是后续《中级有机实验》课程中亲手验证的环节,都让我深刻体会到“知是行之始,行是知之成”的道理。学院精心搭建的课堂和实验室无缝链接的教学方法,让我获得的从不只是书本上的符号,而是理解世界,并动手去改变它的底气。

智者为伍,携手起航

合作是我在郎超老师组里学习的深刻体会,从大一时的手足无措,到大二充当师兄师姐的得力助手,直到大三自己独立开展“基于光引发聚合诱导自组装的梯度水凝胶”的课题研究,都离不开郎老师和组内师兄师姐的耐心指导和引领。于我而言,本科期间得以发表一作文章是幸运的,这份幸运不仅来自于实验成果,更多的是让我掌握了从事科研的规律和方法。

本科发表一作并非易事,初始“聚合不上”“难以溶解”“无法表征”“性能不达标”,实验经验不足的我仅筛选合适的单体就困难重重。实验的失败与期末考试重叠,多重压力袭来让我十分焦虑。困境时师兄师姐给予了我毫无保留的支持与帮助,他们鼓励我“先专心复习”,帮我梳理出几种可行的合成路径,为我后续的实验指明了方向。测试阶段,他们带着我穿梭于校区之间进行测试。在仪器使用紧张时,他们会优先把时间让给我。他们的无私奉献为我扫除了诸多障碍,这份关怀和照顾让我倍感温暖与安心。这段研究经历中,有太多珍贵的回忆。我难忘门口那家美味的猪脚饭,难忘大家猜拳决定谁去拿奶茶外卖的欢乐场景,难忘在上海光源凌晨三点喝咖啡提神的坚持,难忘那些互相打气、共克难关的午间时光。正是在这样一个友爱,大家鼎力相助的环境里,才成就了如今的我。

在此,我要特别感谢郎老师。在课题研究方面,郎老师给予了我悉心的指导与帮助,不仅给予我独立开展课题的机会,还鼓励我在组会上开口讲解文献、分享工作,极大地锻炼了我的表达能力。每当我遇到困难,都会第一时间找郎老师讨论,他总能凭借深厚的学术造诣和丰富的经验,帮我精准分析问题,并为我指明前进的方向。正是他手把手的悉心指导,才让我本科阶段发表文章的“异想天开”变成了现实。

在这段旅程中,我收获的不仅仅是做研究的方法,更学会了如何与人协作、如何坚持不懈,以及如何始终保持对未知世界的好奇与探索精神。

盛放之处,自有回响

“保持好玩的心态”是大学里一门不可或缺的必修课。在完成学业之余,我主动走出专业舒适区,积极参与各类比赛与活动。驱动力源自本真的好奇心——我渴望了解其他领域的运作机制,期待推开另一扇门结识更多有趣的人,以此触碰到自身思维之外的广阔天地。

回顾过往,我从未对那些所谓“失败”的经历有过丝毫后悔,真正令我追悔莫及的是那些“本有机会却未曾尝试”的遗憾错过。人生犹如一片旷野,而非既定轨道,大学正是这片旷野中最自由的一段旅程。我愿继续秉持这份“好玩”的心态,在不断尝试中拓展自我边界,于未知领域探寻无限可能。

感恩大学期间让我结识了一群既能并肩钻研,又能一同玩乐的伙伴。有人能精准理解我的思路,有人能巧妙补充我的盲区,这种默契实属难得。那些一同在实验室里过柱子、观察反应的时光;那些为某个专业问题争得面红耳赤而后又豁然开朗的瞬间,皆是我最为珍视的大学记忆。我深切感悟到,专业学习绝非单打独斗的事,唯有拥有一群可靠的同行者,方能走得更远、行得更稳。

迈入大四我仍然会偶感困顿,还是会在很多问题上一知半解,但我不再害怕迷茫,不再害怕困难,不再害怕未来。“There is no end. Have a safe and sound journey.”是实验室安全课最后一页文字,现在我把这句话送给自己。

导师寄语

郎超教授:《Giant》一作文章发表前,周盈初一路走来克服了很多困难,整个过程也成长了许多。很高兴看到她的进步,希望她继续仰望星空,脚踏实地,在喜欢的方向上坚持走下去,收获更好的明天。