2023-06-26

2023-06-26 1213

1213

从20世纪30年代建立量子力学开始,人类对于自旋的认知直接影响了科技的发展进程。自旋的研究领域涵盖高温超导、量子霍尔效应家族、中子衍射技术、核磁共振和成像技术、巨磁阻效应等当代科技核心前沿领域,因此自旋在现代科技发展中占据了重要核心地位。其不但具有重大科学价值,也推动了新技术的诞生和发展。

2021年5月4日,华南理工大学自旋科技研究院应时而生。依托人才优势,自旋研究项目成果丰硕,获得多项国家重点研发计划项目、国家科技重大专项、国家自然科学基金创新群体项目、重大研究计划项目、173国防基础研究项目等,项目总经费近5000万元。目前在执行的纵向国家项目包括国家自然科学基金委员会与广东省联合基金集成项目、基金委重大项目课题、基金委原创项目、面上项目各1项,3项海外优青项目和3项青年基金项目。

自旋科技研究院紧跟党的政策方针,瞄准自旋科技的国际前沿,以解决国家需求的重大基础科学问题为使命,以多学科交叉为优势,踔厉奋发、勇毅前行,力争在自主创新能力提升、核心技术落地、人才培养等多方面做出扎实成绩。

自旋科技研究院大楼

一、成立背景:踵事增华 应时而生

对于“自旋”的定义很多人会联想到自转,如地球自转。但在量子力学中,自旋与自转的概念有着本质上的差别。自旋并不是粒子绕轴旋转,它是粒子的一种固有的、内在的性质,即内禀属性,是微观粒子表现出角动量和磁矩的直接原因。

研究自旋的意义为何?

在量子力学建立后的近百年内,对自旋的认知影响了人类科技的发展进程。在高温超导、量子霍尔效应家族、中子衍射技术、核磁共振和成像技术、巨磁阻效应等当代科技核心前沿领域均以电子或原子核的自旋为研究对象,由此获得的诺贝尔奖已超过10项,涵盖了物理学、化学、生命科学等多个学科,因此自旋在现代科技发展中占据了重要核心地位。

具体到以磁性分子作为自旋载体的体系中,尚有许多未解之谜。有些研究炙手可热,比如基于分子的量子信息技术等;有些研究虽冷门但具有重要发展潜力,比如化学反应中的磁场效应等。

近年来,我国在自旋领域的研究已经进入新一轮的发展热潮。国家“十四五”规划强调:瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目;布局建设综合性国家科学中心和区域性创新高地,支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心。这不仅为自旋研究领域奠定基础,也为量子科技发展领域的研究指明了方向。

2020年下半年,习近平总书记在政治局集体学习以及科学家座谈会的讲话中,反复强调发展量子科技的重要性和急迫性,提出科技发展应当面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康。中央发布的粤港澳大湾区发展规划纲要提出要将广州市定位为国家中心城市和综合性门户城市,重点提升科教文化中心的功能。

面对科研领域全方位利好政策,高松院士带领的研究团队长期致力于磁性分子的科学研究。对于以自旋为对象的研究现状,高松院士提出了以下三个方面的考虑:

第一,自旋相关研究可以为基础研究打开崭新的天地,推动化学、物理、生命科学的深度融合。近20年以来,化学与生物的融合已经难分彼此,但是化学与物理、生物与物理的融合尚有充足的空间,这类融合有助于突破化学反应、化学催化、生命过程中的自旋机制和效应等难题。

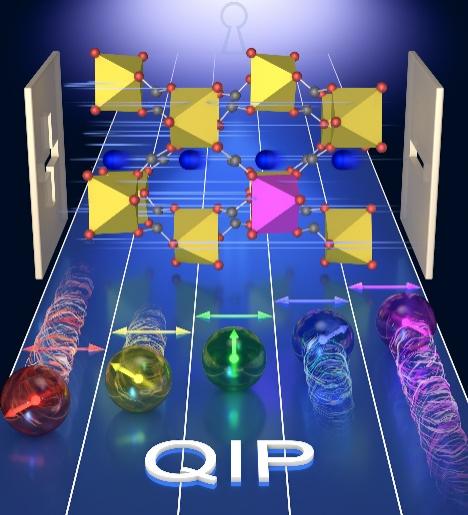

第二,基础研究中的重要技术难题之一——单分子自旋操控,值得挑战。量子信息科技的一个基本前提就是实现对单一自旋的读写操作,这也是基础科学的一个重要课题。比如,光腔电动力学和超冷原子的操控已经获得了三次诺贝尔奖,而半导体基量子计算、以金刚石色心为代表的量子精密测量等研究都是基于单一自旋操控,但读写单分子自旋的实验技术门槛较高,也使得基于磁性分子的分子自旋电子学、自旋光子学等研究进展缓慢。

第三,基础研究中的成果转化还是一片蓝海。实现高附加值的产业升级,例如基于分子的超高频稳分子钟、高分辨的磁共振成像技术、基于自旋行为的金属小分子药物等方向都很有可能直接转化为生产力,服务于军事国防、医疗诊断与治疗等领域,这其实也是自旋科技在量子信息技术之外的广阔空间。

结合政策导向和多方考虑,在大湾区中心城市广州建立一个以自旋为研究对象的研究机构,具有充分性和必要性。通过多方论证、筹备和前期工作的完善,2021年5月4日,华南理工大学自旋科技研究院应时而生。自旋科技研究院依托华南理工大学进行建设和管理,选址广州国际校区进行规划建设。自旋科技研究院将以磁性分子为主要研究对象,探索自旋相关的化学反应和物理效应,突破单分子自旋操控和读出技术,发展自旋相关量子材料和器件,开发相关分子诊疗技术与药物。研究院瞄准自旋科技国际前沿,面向国家重大需求和人民生命健康,突出化学、物理、信息、材料和生物医学多学科交叉,研发自旋新材料和新技术,致力于培养国际一流的自旋科技人才,建设国际一流的自旋科技创新平台。

高松院士

自旋科技研究院

自旋科技研究院英文名称为Spin-X Institute,其中的X代表了化学、物理、材料、生命、医学等多学科的交叉。研究院以自旋为研究对象,规划建设自旋化学、自旋材料与器件、自旋操控和自旋生物医学四个研究方向。

1、自旋化学

利用自旋效应调控化学反应、化学催化,合成多维度分子磁体,结合化学、物理等多学科交叉,开展自旋化学的基础研究。

2、自旋材料与器件

结合物理、材料、量子信息等交叉优势,发展自旋电子材料与自旋器件,实现信息器件更低能耗、更高存储密度和传输速度,发展未来信息产业革命的核心技术。

3、自旋操控

结合化学、物理、材料、量子信息等交叉优势,解决单一磁性分子的自旋操控和读出方法,发展超高频稳分子钟技术,通过多种途径读出单分子自旋信号,突破基础研究中的技术瓶颈。

4、自旋生物医学

面向人民生命健康问题,研发自旋相关金属小分子药物,拓展化学疗法与抗癌免疫应答之间相互作用和协同效应,利用抗体-药物偶联剂协同影像制导作用实现化学药物定点输送。

自旋科技研究院研究平台

二、平台建设:行远自迩 同心戮力

研究院自成立以来,一直以建成集公共大型仪器平台、化学实验室、物理实验室、生物实验室于一身的一流科研平台为建设目标。在科研平台建设初期研究院开始了树状式摸索,克服了人员和设备搬迁、设备安装、工程施工等挑战。

1、从五山路到兴业大道

人才和设备是建院之基,研究院最早引进的一批人才以化学方向为主,入职早于研究院成立,在化学与化工学院开展工作。最初的实验室和仪器设备存落地是五山校区北区化机三号楼,这也自旋科技研究院的雏形。研究院在化机三号楼内逐步搭建起包括合成实验室、电化学工作站、气相色谱仪、拉曼光谱仪、高真空等离子化富勒烯制备系统等平台。

2021年下半年,在学校的大力支持下,国际校区实验楼的改造工程和设备购置项目成功启动并良好有序推进。2022年8月,研究院实验楼一期改造工程基本完成,湿法实验室、自旋催化实验室完成搭建,电子顺磁共振谱仪、稳瞬态荧光谱仪、单晶X-射线衍射仪、低温液氦生成系统等设备陆续进场,进入试运行状态。原有化机三号楼的大部分设备也在暑期之际搬入国际校区,师生随之入驻国际校区,开启环境全新的科研征途。

实验室环境

2、从“搭台”到“挖坑”

在实验楼工程改造期间,多次遇到疫情、工程等多方面挑战,在学校领导和校区相关部门的大力支持下,研究院成员与施工方共同努力,确保了工程顺利进行,完成了通风管道、实验台安装、基坑挖掘、电路布置、室内装修等诸多纷繁复杂的工程项目,展现了研究院务实坚韧的优良作风。

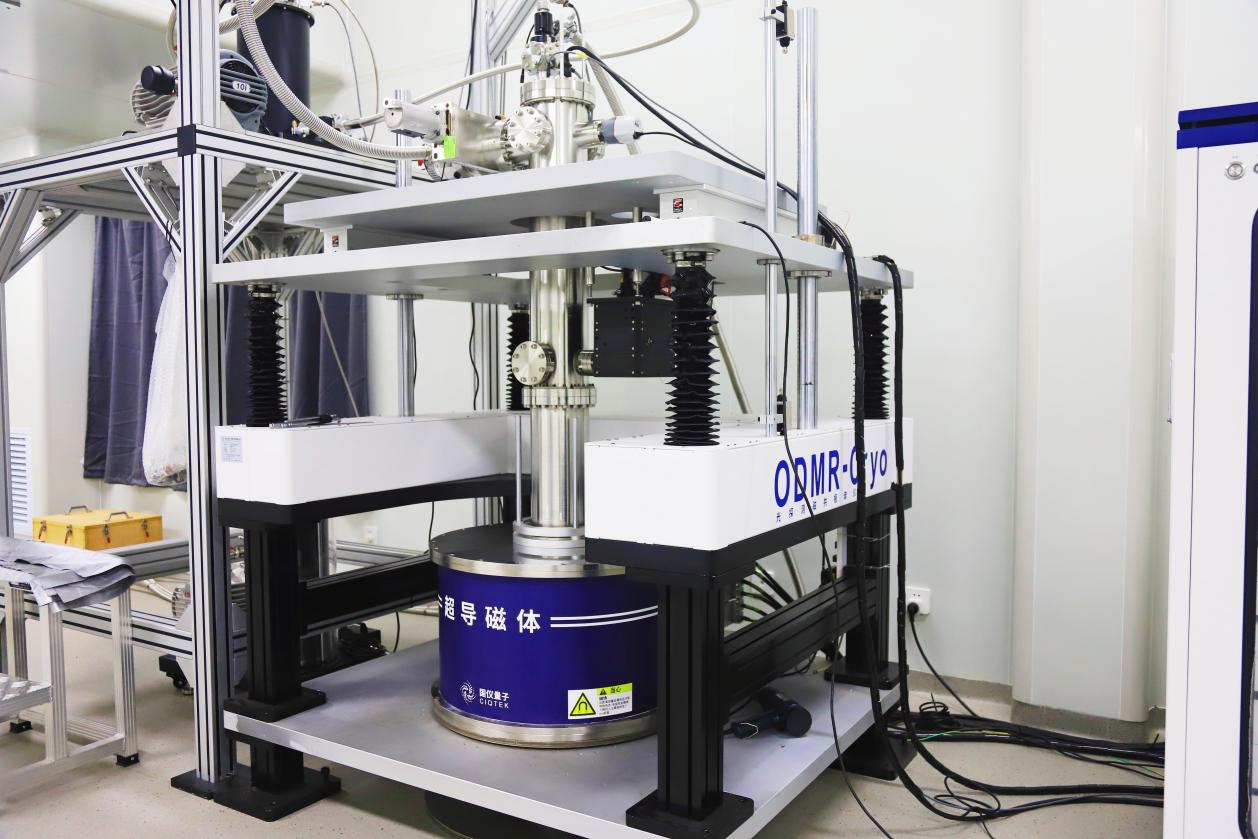

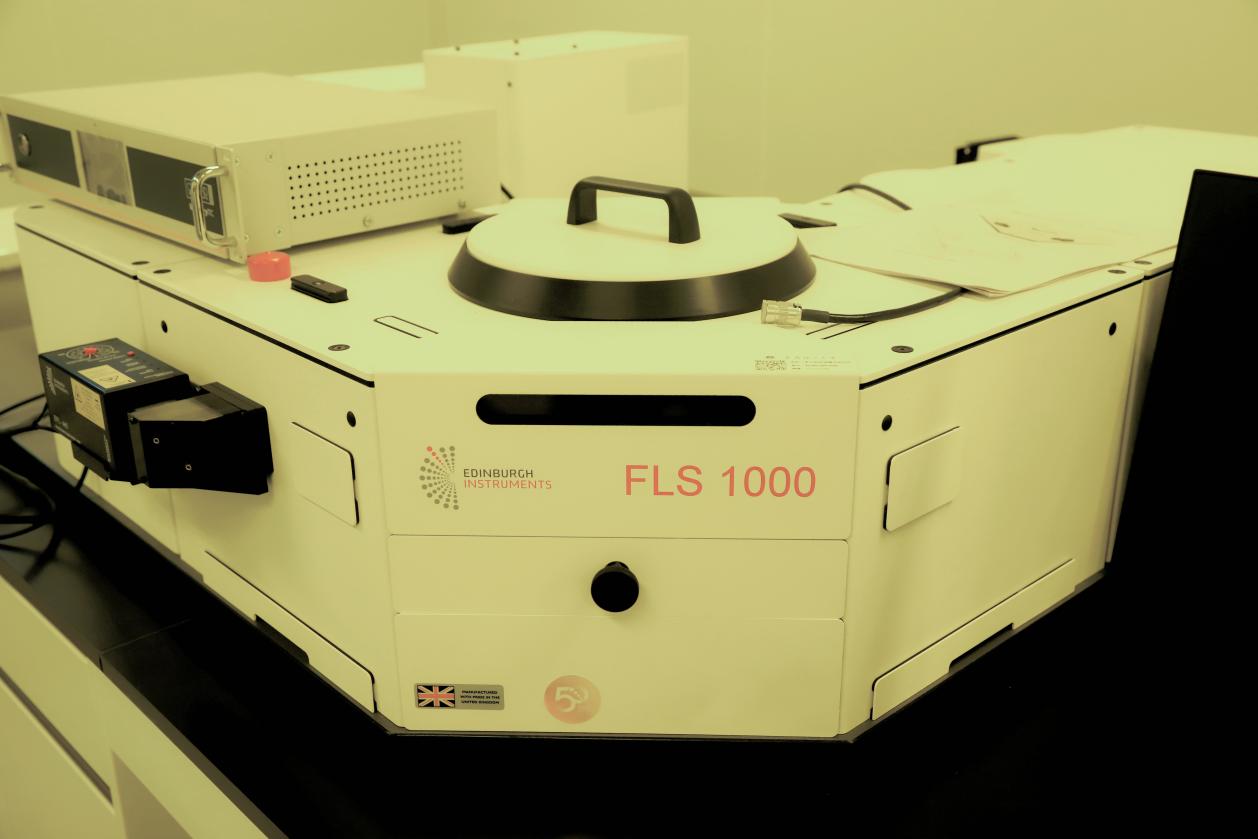

目前,研究院正在陆续完成实验设备、公共平台和实验室的建设和完善,包含高分辨核磁共振仪、ODMR、ICP-MS、SQUID、STM、Raman、紫外-可见、FT-IR、稳瞬态荧光等测试分析仪器,微纳加工等公共平台,以及分子磁体实验室、电子顺磁共振实验室、二维磁体实验室、磁成像和治疗实验室等多个不同研究方向实验室。建成之后,可满足200多名师生的科研、学习和办公需求。

单晶X-射线衍射仪

高分辨核磁共振仪

单光子磁性分子量子态操控读出系统

多功能低温稳态瞬态荧光光谱仪

低温液氦生成系统

与此同时,研究院还将充分与国际校区前沿软物质学院、生物医学科学与工程学院、微电子学院,以及五山校区发光材料与器件国家重点实验室共建校内协同平台;与化学与化工学院、医学院、华工附属医院等机构开展合作研究;与北京分子科学国家研究中心等机构协作研发,开展研究。从基础研究到产业化技术开发,建立相对完备、独具特色的产学研结合研发平台。

三、人才队伍:聚贤汇力 臻于至善

随着研究院的建立,第一届学术委员会应时而生。学术委员会由来自西班牙瓦伦西亚大学、北京大学、中国科学院大学、中国科学技术大学,以及华南理工大学发光材料国家重点实验室、化学与化工学院、物理与光电学院、前沿软物质学院、生物医学科学与工程学院、微电子学院、医学院等机构的13位专家组成。其中,中国科学院院士3人,美国工程院院士1人,欧洲科学院院士1人。作为研究院最高学术指导机构,学术委员会把握研究院发展方向,指导和协助一流人才引进,为研究院发展指路领航。

自旋科技研究院发展研讨会合影

通过引进海内外高层次人才,研究院目前拥有一支高水平学术队伍,包括中国科学院院士1人、国家杰出青年基金获得者2人、海外优秀青年基金获得者3人,其他青年人才4人。人才队伍平均年龄39岁,其中35岁以下人才占比60%。在这支年轻的人才队伍中,有90%以上的人才具有海外教育背景和科研经历,他们来自英国剑桥大学、美国莱斯大学、美国宾夕法尼亚州立大学、德国亚琛工业大学等全球知名高校和研究机构,涵盖化学、物理、生物、材料等专业背景。

自旋科技研究院人才队伍

从学术委员会到人才队伍,研究院聚贤汇力,营造公开透明、平等民主、开放宽松的学术氛围,激发科研活力,形成了人才汇聚、蓬勃发展的良好开端。

四、学术成果及科研项目:踔厉奋发 倍道而进

自成立以来,在各科研人员的努力下,学术成果不断,特别在自旋化学、自旋操控、自旋生物医学等方向成果亮眼。同时,研究院在各类科研项目立项方面,成果显著。

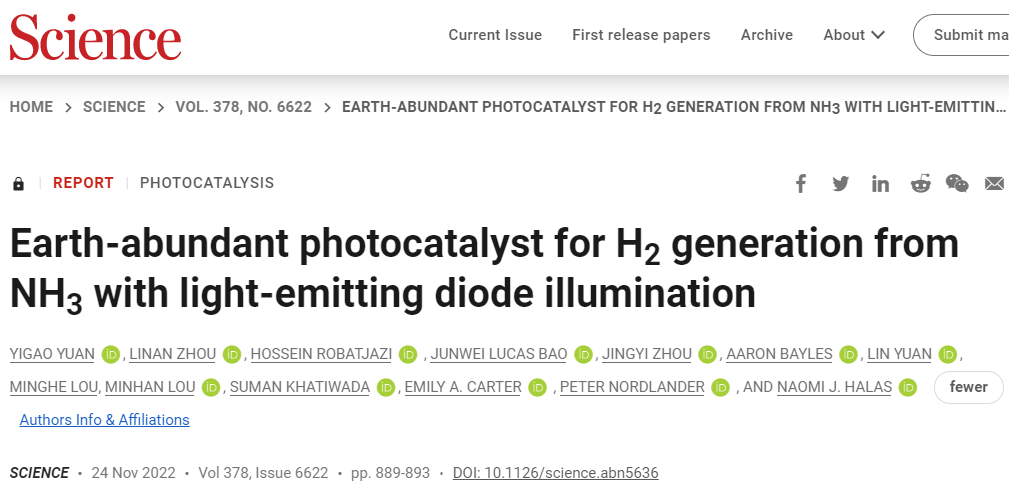

1、催化化学

周礼楠教授主要研究领域为表面等离激元光催化、原位光谱、自旋催化、磁调控催化,曾在高效表面等离激元光催化剂开发、热载流子催化机理研究方面取得了系列创新成果。2022年11月24日,周礼楠以共同第一作者身份在《Science》杂志上在线发表题为“Earth-abundant photocatalyst for H2 generation from NH3 with light-emitting diode illumination”的研究论文,演示了用铜铁光催化剂进行氨分解来释放氢。铁不是该反应的良好热催化剂,但光诱导氮解吸使其反应速率增加了近三个数量级,达到与贵金属铜钌光催化剂和钌热催化剂相当的效果。这一结果证明了从氨气载体与地球上丰富的过渡金属高效用光驱动生产氢的潜力。

研究成果发表在Science期刊

2、自旋操控

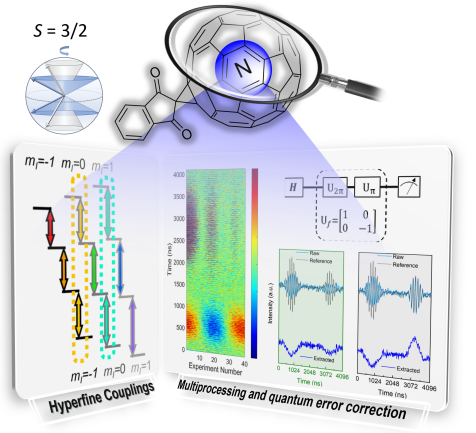

蒋尚达教授是研究院最早引进的高层次人才之一,主要研究磁性分子量子相干操控、分子磁学和电子顺磁共振近期在利用自旋-电场耦合实现量子相关操控、使用分子量子位实现量子纠错等研究中取得重要进展。蒋尚达团队的最新研究发现,魔角导致在晶体具有最大电场极化效应的铁电轴方向上自旋-电场耦合反常地消失了。通过优化晶体取向,自旋-电场耦合得到显著提升,甚至超过以往报道的有机-无机杂化材料,量子相位的操控效率达到0.68 Hz·m/V。该工作发表在《Journal of the American Chemical Society》上。

研究成果相关图例

此外,蒋尚达团队利用脉冲电子顺磁共振技术,在氮内嵌富勒烯衍生物中,实现了不同频率跃迁的同时激发,演示了量子容错性的Deutsch-Jozsa算法,同时展示了量子计算机的多任务处理性能。该研究展现了分子中常见的超精细相互作用对量子信息处理的重要作用,分子基量子比特在未来将展现出更大的潜力。

研究成果相关图例

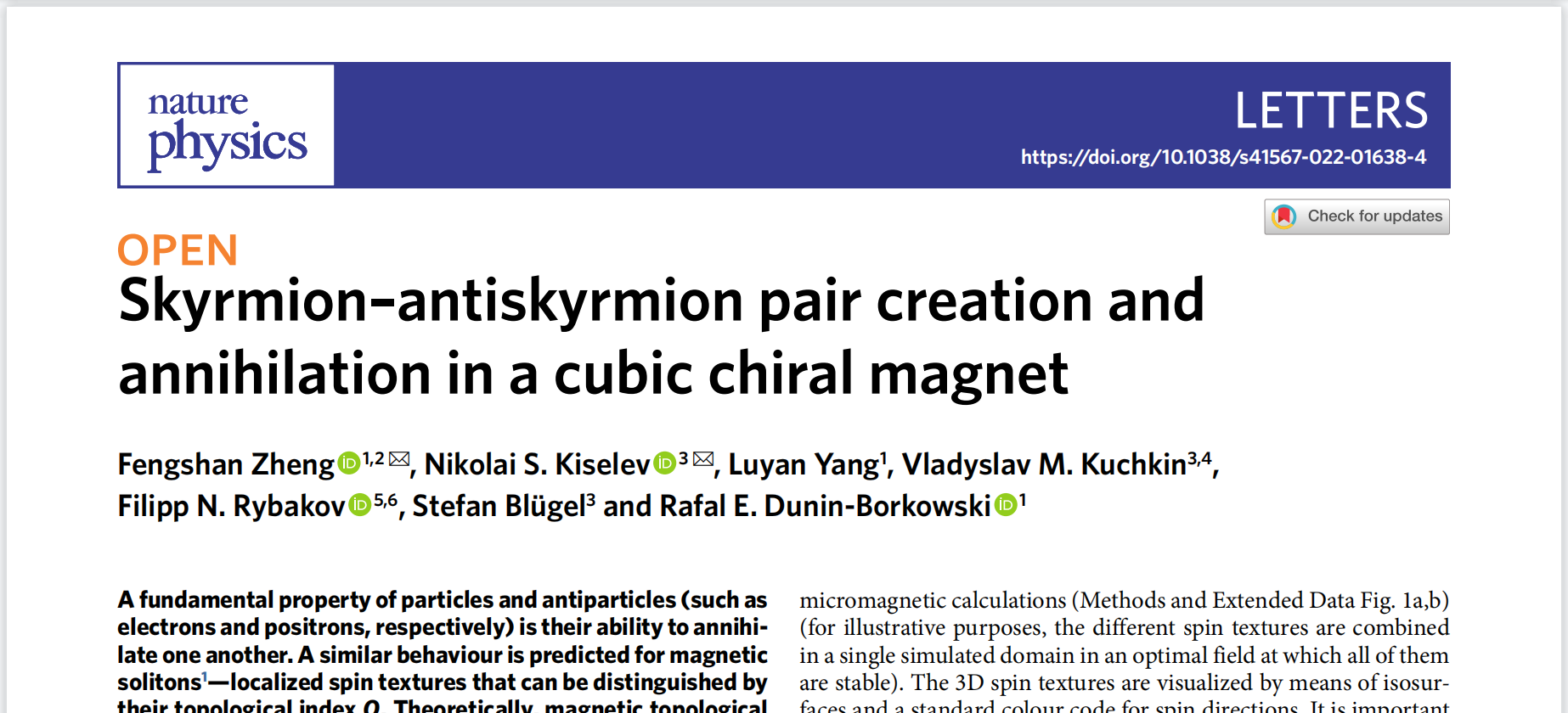

郑风珊教授是研究院科研队伍的新成员,致力于电子显微学、电磁成像、拓扑磁性等领域的研究,发展了高空间分辨的二/三维电/磁成像电子显微学方法;实验上在手性磁体中发现了磁浮子、磁斯格明子和反磁斯格明子,实现了零磁场下的两重简并靶斯格明子。郑风珊研究团队的最新研究利用高空间分辨透射电镜磁成像技术,在超薄各向同性铁锗合金中发现了反磁斯格明子,磁斯格明子-反磁斯格明子对(粒子-反粒子对)及其湮灭,相关成果以Skyrmion–antiskyrmion pair creation and annihilation in a cubic chiral magnet为题发表在期刊《Nature Physics》上。

研究成果发表在Nature Physics期刊

3、自旋生物医学

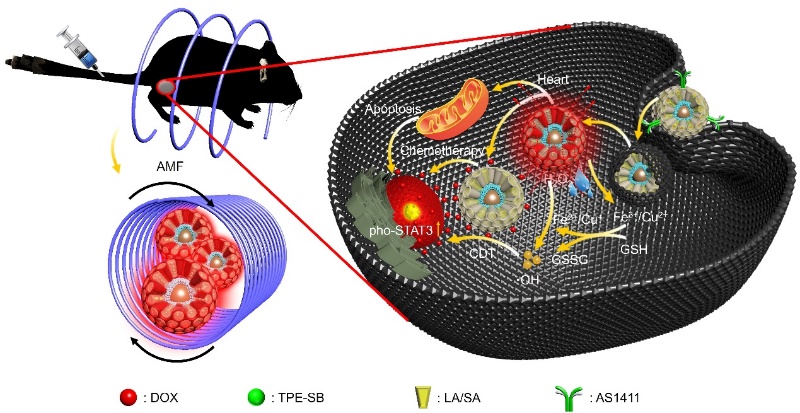

汪志义课题组是自旋生物医学方向的团队之一,主要从事分子影像磁性纳米探针、智能药物递送系统、磁性纳米机器人等研究,其在恶性肿瘤诊疗协同型磁性纳米探针的设计开发,“精准递送+可控释放”一体化智能药物递送系统的构建和新型肿瘤化学动力学治疗策略的研究方面取得了系列创新成果。

汪志义研究团队认为,工程纳米材料的智能药物递送系统已显示出重要的临床应用前景。该系统显示出一些显著优势,主要包括能在疾病的病变部位富集更多的药物、增强细胞摄取能力、延长体内循环时间、提高系统稳定性以及减少胶囊化合物对健康组织的毒副作用等。然而,深层肿瘤化疗药物的可控给药以及避免在递送过程中因脱靶而引起的毒副作用仍然面临巨大的科学挑战。该团队通过对4T1荷瘤小鼠进行化疗-化学动力学疗法的联合治疗方法设计,最终实现了癌症治疗效果的协同增强。从而制备出一种温度和肿瘤微环境双响应的介孔磁性纳米微球用于构建一种生物成像介导的智能药物递送系统,在交变磁场下可以实现化疗与化学动力学疗法的协同治疗,在癌症的一体化诊疗的研究中展现出重要的发展潜力。该工作发表在《CCS Chemistry》上。

研究成果相关图例

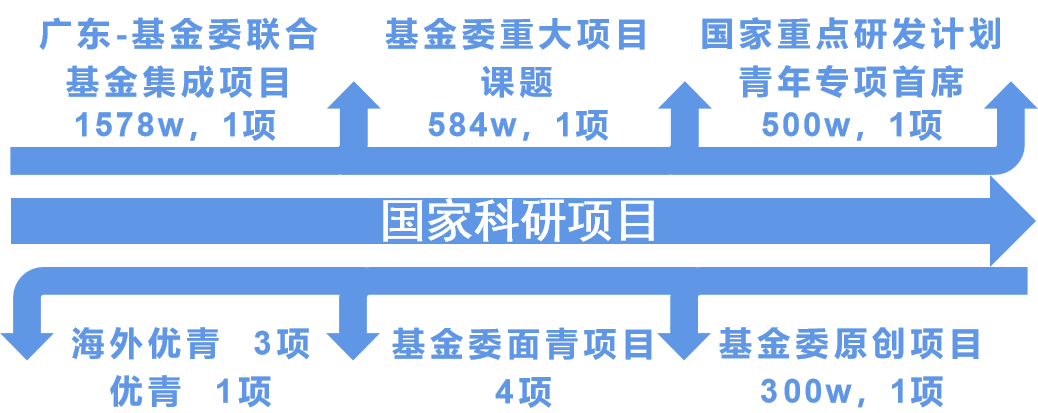

4、科研项目

自成立以来,研究院获得多项国家级科研项目。目前在执行的国家项目包括国家自然科学基金委员会与广东省联合基金集成项目、基金委重大项目课题、基金委原创项目、面上项目各1项,3项海优项目和3项青年基金项目,项目总经费近5000万元。

值得一提的是,近两年入职的研究人员中有3位已经获得优秀青年科学基金(海外)项目。周礼楠教授还以“磁场调控光氧化还原催化有机合成”为题,获批国家重点研发计划青年科学家项目,并担任该项目的首席专家。

自旋科技研究院重要科研项目概况

五、学术交流:星辰大海 厚积薄发

学术交流活动是折射科研影响力的一面镜子。为打造对外创新交流平台,研究院积极组织和参与国内外学术研讨会,研究院的青年才俊们也在各类国际学术会议上获得重要荣誉。

1、组织召开自旋化学发展战略研讨会

2022年8月,由国家自然科学基金委员会化学科学部科技活动项目资助的自旋化学发展战略研讨会顺利召开。此次研讨会由华南理工大学主办,邀请了从事与自旋化学领域相关研究的60余位专家参与研讨,包括高松院士、方维海院士、李玉良院士、席振峰院士、吴骊珠院士、杨金龙院士、迟力峰院士、马於光院士、吴云东院士、陈小明院士、李亚栋院士等众多专家。国家自然科学基金委员会化学科学部常务副主任杨俊林研究员、化学科学部一处处长付雪峰教授、化学科学部综合与战略规划处副处长黄艳教授、交叉科学部一处副处长戴亚飞教授等受邀参加会议。

此次研讨会以会议报告和讨论相结合的模式,从自旋化学发展历史、现状与态势、机遇与挑战出发,围绕合成化学中的自旋机制、自旋调控催化与合成、能量转化与存储过程中的自旋机制与调控、分子自旋材料机制与应用四个主题安排了3个主题报告和17个专题报告。与会专家结合各自研究工作,深入剖析了自旋化学领域的研究现状、热点、难点及发展趋势,围绕自旋化学相关的基础科学与技术问题进行了深入探讨。

本次会议是华南理工大学自旋科技研究院成立以来举办的首场自旋化学方向学术会议,通过汇集自旋化学领域具有突出学术成就的专家学者进行专题报告和研讨,进一步深化对化学反应中电子自旋态作用的认知,探索出更多的研究方向,从而推动自旋化学这一新兴交叉领域更好发展。

自旋化学发展战略研讨会合影

2、联合举办中德双边研讨会

2022年4月27-29日,自旋科技研究院与北京大学、美因茨大学、北京理工大学和于利希研究中心联合承办了“二维磁性/拓扑材料与自旋电子学器件中德双边研讨会(2022)”,侯仰龙教授、MathiasKläui教授、冯万祥教授和Yuriy Mokrousov教授为联合主席,吴锐教授任会议中方联络人。本次研讨会采取线上+线下结合方式,聚集了来自中德双边二维磁性/拓扑材料领域顶尖科学家,共计24位主题报告。

二维磁性材料/拓扑材料由于其丰富的结构和新颖的性质,拓展了自旋电子学的应用前景,但目前从材料的可控合成、物性调控到器件加工方面均存在巨大的挑战。本次会议旨在深入探讨该领域的科学问题,促进中德科学家在新兴二维领域的交流,讨论各自研究进展和未来研究方向,并在该领域建立长期合作关系。

二维磁性/拓扑材料与自旋电子学器件中德双边研讨会

3、参与国内外学术会议

研究院长聘教授陈耀峰受邀担任第29届稀土研究会议(RERC29)国际顾问委员会成员、参加第8届亚洲配位化学会议并作《稀土膦宾配合物:从双核结构到单核和末端结构》的主题报告。陈耀峰教授长期从事金属有机配合物的合成、表征与性质研究,特别是稀土金属有机配合物方面的研究,在稀土-主族元素多重键配合物方面取得创新性和系统性研究成果。

蒋尚达教授荣获2021年度“徐元植顺磁共振波谱学优秀青年奖”、2022年亚洲配位化学会新星奖和2022年日本配位化学会国际创新奖,以表彰其在配位化学领域,特别是对磁性分子的量子相干操控方面做出的杰出创新性工作。周礼楠教授2021年获得由中国化学会颁发的第三届菁青化学新锐奖,以表彰其在相关研究领域所做的贡献。

蒋尚达教授获2022年日本配位化学会国际创新奖

研究院人才斩获多项荣誉

研究院人才在国际会议上的参与以及所获得的荣誉,一方面表明研究团队及其成果在相关领域光环闪耀,另一方面展现出他们身后所依托的自旋科技研究院走入国际视野。

六、展望未来:云程发轫 奋楫笃行

2022年10月16日党的二十大召开,自旋科技研究院紧跟党的号召,高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻新时代中国特色社会主义思想,自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

未来已来,云程发轫;奋楫笃行,万里可期。自旋科技研究院瞄准自旋科学和技术的国际前沿,以解决国家需求的重大基础科学问题为使命,以多学科交叉为优势,定将在自主创新能力提升、人才培养等多方面做出扎实成绩。