(本文刊登于中国城市燃气协会分布式能源专业委员会主办的《分布式能源》杂志,2006年第2期,)

中国分布式供能产业发展的几个问题

华 贲

华南理工大学天然气利用研究中心

中国分布式供能产业DES为什么发展不起来?

为什么中国能够用30年跨越了OECD国家100多年两次工业革命的大部分历程?是因为以小岗村“包产到户”掀起的计划经济向“商品经济”转型和世纪之交参加WTO为标志的两次改革开放打破了生产关系对生产力发展的桎梏。各种计划价格的“凭票商品”逐次“放开”最终是短缺转为过剩。

热电联产CHP是相对于分产分供技术的创新,是百年前燃煤时代开始的。分布式冷热电联供DES/CCHP则是1980年代随着治理污染所推动的天然气替代终端燃煤而在美国兴起的创新模式。日本、西北欧国家只用了十多年发电量就已占他们总发电量的10—15%;荷兰和丹麦甚至超过40%。其数量、规模见下表:

表1美国、日本CHP和DES/CCHP统计

年份 | 项目数 | 总装机 | 平均装机 | 其中区域型项目 | 平均装机 |

2000美商 | 980 | 5GW | 5.1MW | 27 | 78.1MW |

美国工业 | 1016 | 45.5GW | 45MW | 1000 | 45MW |

2000美国 | 1996 | 50GW | 25MW | 1027 | 40MW |

2012美国 | 3738 | 81.8GW | 21.9MW | 187 | 437MW |

2010日本 | 8444 | 9.44GW | 1.1MW | -- | ---- |

中国自2004年国际分布式能源联盟在北京召开DES/CCHP会议时掀起建设天然气CCHP热潮。十多年来政府各部委发出了多个文件,财政部补贴了多个示范项目;成立了多个分布式能源组织、召开了数十次会议和论坛;上海、青岛等城市还发布了最高达¥3000/kW的补贴;支持力度不可谓不大。但是除了少数项目在特批的气/电价格条件下正常运行以外,大部分处于亏损状态。包括靠补贴运行的纯调峰机组的天然气发电容量总共只有46.7GW,年发电量占全国2.1%。

为什么中国经济能够“腾飞”但DES/CCHP进展却极其缓慢?这恐怕也要上升到生产关系和生产力之间的客观规律来分析,才能够找到答案。

二、DES发展的条件和驱动力:市场机制下以提高能效获经济效益

综观世界各国DES/CCHP发展的历史进程,其外部经济边界条件主要是天然气与电的比价。DES/CCHP发展的驱动力是在市场机制下以提高能效获经济效益。目前美国工业气价只有$ 0.14/m3,电价≈$0.15/ kWh;对每m3气可发4--5 kWh电且兼供冷热的CCHP项目,盈利空间当然很大。日本占化石能源发电46.8%的天然气基荷发电都能盈利,带CCHP的经济性当然更好。中国天然气终端售价¥3 /m3,发电燃料成本已超过¥0.6/kWh,而上网电价只有¥0.5/ kWh多一点,在这样的价格条件下怎么可能以市场机制盈利呢? 2004年广州大学城DES规划时气价¥1.45/m3,电价¥0.6/ kWh,当然可以盈利。2009年投运后运转并赢利,是有政府特批的¥1.75/m3气价和¥0.75/ kWh的上网电价等特殊条件。

2014年后气价翻倍,上网电价却不变,致使几十个规划或在建的大型DES/CCHP的项目均告中止,已经投入的资金成为坏账。一批小型项目亏损或靠补贴运行。完全阻断了DES在市场机制下发展的路。主流的观点一直认为中国DES/CCHP发展不起来是由于电力法第25条禁止DES项目发电上网。其实,国内天然气与上网电的比价格与市场机制倒挂,不具备市场机制的外部经济条件才是更决定性的因素[1]。

三、国内天然气价/上网电价格比难以理顺的症结

国内天然气消费价格脱离市场经济规律的症结在于[2]:

1)、行政定价制约上游开采的积极性。至今居民用和化肥用天然气出厂价仍由发改委价格司按照“一气一价”的“上报成本+利润”原则制定。使在国内开发生产天然气的利润远远低于投资各种非主业的项目。这是油气巨头宣扬“中国少气”、“天然气产量难以快速增长”的缘由;也是近年来天然气产量年增长率大大低于新探明可采储量的年增长率和进口增长率的根源。

2)、多层垄断大幅度推高中游的输配费用。从下表可见,美国发电和工业用天然气与井口价之比不到1.2,而中国则达到4--5。其根源是由油气巨头和各省天然气管网公司垄断控制的全国—省(自治区)两级交易平台大幅度提高了中游输配费用。按照国家能源局颁布的天然气基础设施规定项目内部收益率不得超过8%的文件测算,省一级管网公司在省门站价基础上最多只可加收0.1元/m3,实际上加收最少的省也接近0.3元/m 3,多的超过0.5元/m 3。各个获得特许经营的城市燃气公司在城市门站价基础上再加收0.2—0.8元/m 3;并藉“交叉补贴”名义大幅度提高工业气价。这是中国天然气终端消费价格畸高的主要原因。

表1中美两国天然气从井口到最终消费价格变化的对比[2]

国家 | 井口价 | 门站价 | 发电/工业 | 商业 | 居民 |

美国 | 1.0 | 1.14 | 1.18 | 1.5 | 1.7 |

中国 | 1.0 | 2-2.5 | 4—5 | 2--4 | 2—3 |

3)、利益博弈和行政干预推高终端消费价格。国内天然气消费价格和定价机制的几次改动,着眼点都不是可持续发展和能源低碳转型国家民族大局,而是各个既得利益群体之间眼前利益的博弈。特别是2014年的两次大幅度涨价。表面上上游大公司、省管网公司和各城市燃气公司都获得了眼前利益。但从2015年的数据已可看到,大批发电、工业燃气、冷热电联供项目戛然而止、甚至用煤“逆替代”所导致的下游市场的萎缩,已经严重制约了中国天然气产业的发展和能源的低碳转型。必将继续损害他们的长远和根本利益。

国内上网电价违背经济规律的症结在于:完全垄断电力输配的电网公司的眼前利益左右了政府定价的电力价格的形成机制。电网平衡昼夜供需是依靠强压煤电调峰和非民用电分时计价,事实上损害了煤机组的效率和寿命,增加了非24h/d运行用户的电费负担。但既得利益阻碍其对于白天16h/d运行、提供优质峰荷和平段电力的天然气CCHP机组给予调峰电价。政府被迫用财政经费补贴气电上网事实上等于额外补贴电网公司。

计划经济管理体制(上层建筑)与产业发展(基础)不适应

如本文第二段所述, DES项目的市场机制是通过实现客户(一个区域或一个机构属下的建筑群)所有终端用冷热电汽能效最高、成本最低、碳排放最少,而获取项目投资的经济效益。能效核算基础是客户全年累计总耗能;决策者是投资主体,损益责任自负。市场会优化配置各种资源要素,取得尽可能高的累计总能效和投资收益率、以及符合法律要求碳排放量。

而现行管理体制的核心是DES/CCHP项目由政策主导、须符合多个红头文件,驱动力是“示范项目”的财政补贴;为了通过行政审批,多半需要去找各种“关系”(潜规则)。一些审批机构对经济--能源-环境认识停留在第一次工业革命和热电联产阶段,审批取舍并无明确依据;往往助长了潜规则和腐败。不是法治而还是人治。致使许多示范项目以DES机组消耗的燃料为基准计算的设计工况能效高、经济效益好而获得批准;但实际上全年大部分时间不在设计工况下运行,累计总能效并不高;投资和运行均靠补贴才能保持不亏损。两者机制比较参见表2。这是中国自2004年开始发展DES/CCHP,但进展极其缓慢的深层次原因。

表2两种不同的DES/CCHP项目机制比较

机制 | 驱动力 | 目标 | 立项决策机制 | 项目范围 | 核算基础 |

现行 | 争取“示范” | 官员政绩 | 模式限定行政审批 | “示范”项目DES所涵盖的部分 | DES机组耗能 |

| | 拿到补贴 | 企业出名 | 19道手续流程 | 机组供出的冷热电 | 设计工况 |

市场 | 能效、经济性 | 绿色低碳 | 效益决定,备案 | 全部终端需求 | 全年累计结果 |

技术问题------体制束缚系统优化和技术创新

上述行政管理机制不仅制约了DES/CCHP产业的发展,也束缚了基于中国国情需要的DES/CCHP技术自主创新和系统优化的空间。例如:

1)、系统能效的核算以最大供冷、热的设计工况下的燃料总热值为基础,严重夸大和脱离实际。因为绝大多数时间的实际运行工况都不是满负荷的设计工况;在中国气候条件下,大部分地区没有供冷和供暖的季节时间最长。全年分时段累计的系统能效远远低于设计工况的计算值。

2)、已经形成的思维定势是:DES/CCHP主机发电之后排出的余热必须采用吸收制冷,这严重制约了总能效提高;一则吸收制冷效率低于电压缩制冷;二则无供冷暖季节时段大量余热不能利用,降低能效;或者停止运行,使全年运行时数减少,投资折旧费增加;三则只要有冷负荷需求,在夜间电网低谷时段DES系统也得运行,阻碍了参与电网调峰和提高经济效益。

3)、仍局限于“以热定电”或“以电定热”的思维框框中。由于余电不能上网销售,或者必须以远低于成本的价格销售,多数示范项目设计实际上是按“以自用电定热”规划的。致使项目所提供的冷、热负荷常常仅有客户需求的几分之一。大部分供冷热仍然依靠传统、低效的模式。

4)、以主机所消耗的燃料为基准、按照设计方案来核算能效,导致为了提高项目能效数据,就只挑选用户中的一小部需求分纳入DES/CCHP的范围;而其余部分仍是采用传统低效模式,致使全局总能效提高实际上微乎其微。

5)、无视未来智能电网架构下电力供、售价格分时自动变化调节的历史性必然趋势;没有把非DES/CCHP夜间停机协同电网调峰作为互利双赢的准则;而把目前的电网垄断和“标杆电价”视为不可改变的约束条件[4]。

以上种种太多、太细,又不尽合理的管理,束缚了业者按照实际情况创新和优化的积极性;不利于取得最优化的结果。

低碳时代DES在智慧能源网络Intelligent Energy Network, IEN中的地位

在世界已进入能源低碳转型时代的今天,DES/CCHP已经不仅是一种提高能效的技术,而必将成为未来以可再生能源为主的智慧能源网络的基本供能单元了。这是由未来能源系统的三个基本因素所决定的:一是在工业、建筑物、交通运输三个领域中占三成左右的终端用能形式仍是冷、暖、热、蒸汽,(另有三成多是电、三成是运输驱动力)。二是半数的一次能源(包括太阳能热发电、核能、地热、天然气等)须经由热力循环转换成电,因而为获得尽可能高的能效就必然选择联供冷暖热汽。三是冷暖热汽远程输送不经济,包括电都宜分布式就地直供。

大型DES/CCHP的供能对象是各类工业(及园区)和大型社区,以百MW级的太阳能热发电、小型CHP核电、地热和基于燃气轮机联合循环CHP的天然气发电为基础,与集中供暖(DHS)、区域供冷(DCS)及热泵技术相结合。小型DES/CCHP的一次能源包括太阳能、天然气、地热、生物质能、潮汐能、海洋能,风能等等。装机容量可以从小于1 MW级到10MW级;用户可以是一个工厂、医院、学校,也可以是一个建筑群,甚至一座建筑物。以光伏等为主的小DES没有基于热力循环的CCHP;可用热泵或太阳能光热等方式制冷热,其能源转换和供应模式见图1。

图1以可再生能源为主要一次能源的、带储能的小型DES/CCHP示意图

选择最优化的拓扑结构和参数,使之能够因地制宜利用各种一次能源,经转换传输和储存,满足终端用户对电力和冷、暖、蒸汽、热水等各种形式的能源的实时变化负荷的需求,达到最高能效、最经济、最少碳排放的目标----这就是DES/CCHP优化的本质。也是未来整个能源系统优化的基础。

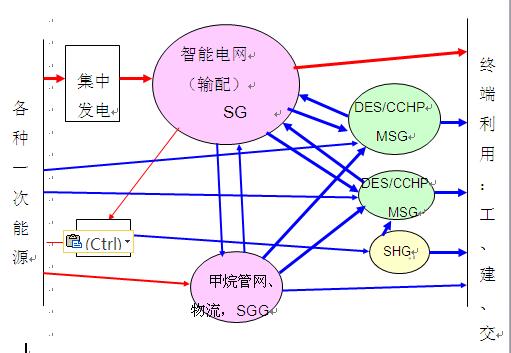

图2 给出了本世纪中后期以可再生能源为主的智慧能源网络(Intelligent Energy Network, IEN)的示意图。图中,智能电网SG和智慧天然气管网SGG分别是电力和天然气两种主要载能介质传输的广域网络。红色线条代表集中供能的传输路线。蓝色线条及其所联接的大小DES/CCHP(在它们内部构成智能微电网—Micro Smart Grid,MSG)代表亿万个分布式供能系统的传输路线[4]。

图2预计本世纪中后期智慧能源网络的示意图

红色线表示集中传输,蓝色线表示分散传输

DES/CCHP与电网之间的关系是:一方面,DES/CCHP需要借助与大电网之间的电力双向流动实现稳定运行。另方面,成千上万昼开夜停的DES/ CCHP是电网昼夜调峰和保障负荷中心电力供应的重要辅助手段[ 5];亿万个带储电的光伏为主的DES则可平衡随机性负荷。此外,快速启停的天然气发电可把随机性很强的风电和光伏发电整合为稳定负荷。富余电力也可以转化为气。所以,智能电网SG将

再仅是集中电发的输配者,更主要是是大小DES/CCHP、集中发电、终端用户和SGG之间电力汇聚、传输、交易、平衡供需的广域网络和平台。

在市场机制下的分时电价是电力供需平衡调节的最重要杠杆。网电富余时上、下网电价同时降低;网电紧缺时上、下网电价同步提高。经济效益驱动亿万个发电/用电户在售电/用电两种模式之间切换是电力供需平衡的核心手段。这是大势所趋。这已在可再生能源发展最快的德国实现[6]

七、发展DES现已成为向低碳能源转型的主要战场

中国能源转型滞后于工业革命进展致使雾霾严重,能效低于世均13个百分点;现在又面临控制2°C升温和碳减排的压力。这使发展DES/CCHP已成为既是解决当前能源环境困局也是实现绿色、生态、低碳发展的长远战略的、能源革命主战场。从现在起的15-20年间的主要任务是:

1)在新开发的工业园区和城区普遍推广天然气DES/CCHP,配合既有2*300(350)MW燃煤CHP机组低碳改造,成为保障经济发展的能源安全供应的主力军。

2)以天然气CCHP完全替代既有城市终端燃煤,消除源自分散燃煤的雾霾。

3)通过CCHP提高能效和燃煤替代,大幅度减排二氧化碳,实现自主承诺。

4)亿万个DES/CCHP建设成为促进互联网+智慧能源中微电网建设的主战场。

5)可再生能源本质上是低能量密度,分布式利用是主要和基本的途径。特别是在远程送来的集中发电成本高于就地发电的情况下。

八、马克思主义政治经济学与人类社会未来发展

19世纪后半叶,在世界第一次工业革命伴生的哲学、自然科学、经济学等灿烂成果的基础上,马克思用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法,深刻地揭示了现代社会政治经济学的规律;指出了生产力和生产关系、基础和上层建筑相互之间的矛盾统一规律和资本主义社会的基本矛盾。

仅仅引用杰里米.里夫金的《第三次工业革命》提供的大量历史资料就可以证明:在马克思和恩格斯逝世后的100多年中,正是上述规律客观上支配着各发达国家不断地协调、处理生产力和生产关系、基础和上层建筑之间的矛盾和冲突,才促成了生产力成百倍的提高,逐步建立了与工业化生产和市场经济相适应的现代法制社会。在互联网+可再生能源这一新生产力的推进下,新的生产关系和上层建筑形态正在萌芽[7]。用马克思主义这一思想武器来分析,许多迷思就清晰可辨,许多问题就迎刃而解,光明前景也日益清晰。

在此大变革的历史时期,打出这面旗帜,真正而不是口头上按照马克思主义政治经济学的规律,切实代表先进的生产力和人民的根本、长远利益,是改变一切束缚新的生产力发展的生产关系、与经济基础不相适应的上层建筑的理论基础。现在也许是继“包产到户”和加入WTO之后又一个变革的契机,其核心就是以适应市场经济的法制建设取代现有的行政管理体制。

九、中国DES的发展前景

看中国分布式供能产业的发展,必须跳出沿袭旧的思维定势、管理机制,和眼前利益博弈主导政策走向的怪圈。坚信实现中国梦所倒逼的深化改革必将在消除垄断和割据,实现气、电价格市场化和法制建设逐步完善的推动下,能源革命所呼唤的、构成未来智慧能源网络基本单元的DES/CCHP新生产力必将得到解放;并与天然气产业、互联网+智慧能源协同快速发展。

参照美、欧、日等发展DES/CCHP的成功经历,抓住城镇化和工业化的历史机遇,到2020 -- 2025年,大、小分布式供能项目分别达到上千个和上万个,总装机容量达到250 GW;2035达到几千个和几万个、总装机容量达到600 GW或更多,是完全可能的[8]。这不仅是长远目标倒逼的需要,也是当前经济转型和稳增长的需要。分布式供能和互联网+智慧能源建设,是一个崭新的、数以十万亿元计的低碳产业,带动一大批制造业、服务业、物流业等产业发展和数以千万人计的就业;并成为产业转型和新经济的增长点。

参考文献:

[1]、华贲,天然气与中国能源低碳转型战略,华南理工大学出版社,2015.3广州

[2]、华贲,转变体制与机制,加速中国天然气产业发展《 中国能源报 》2015.11.23,04 版

[3]、华贲,能源利用方式革命需要立法推动,[J]中国能源,37(6)12—16,2015.6华贲,[4]、华贲,智慧能源网络的物理架构,(即将发表)

[5]、华贲,发展分布式供能是中国“十二五”能源战略的核心[J]中国发电,2012(5)18—19

[6]、德国美国关于能源互联网的探索和实践,每周能源信息专报2015-06-14电网技术编辑

[7]、杰里米·里夫金,第三次工业革命[M],张林伟译,北京,中信出版社, 2012

[8]、华贲,从战略高度审视天然气发电,CHP和CCHP,南方能源建设,2(2)1-8,2015.6