近日,华南理工大学蒋凌翔教授、朱伟教授在国际顶级期刊Nature Communications发表题为”Coacervate-pore complexes for selective molecular transport and dynamic reconfiguration”的研究论文。华南理工大学前沿软物质学院王豪为论文第一作者,生物科学与工程学院唐文静为共同作者。蒋凌翔教授、朱伟教授为论文共同通讯作者。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-54510-9.

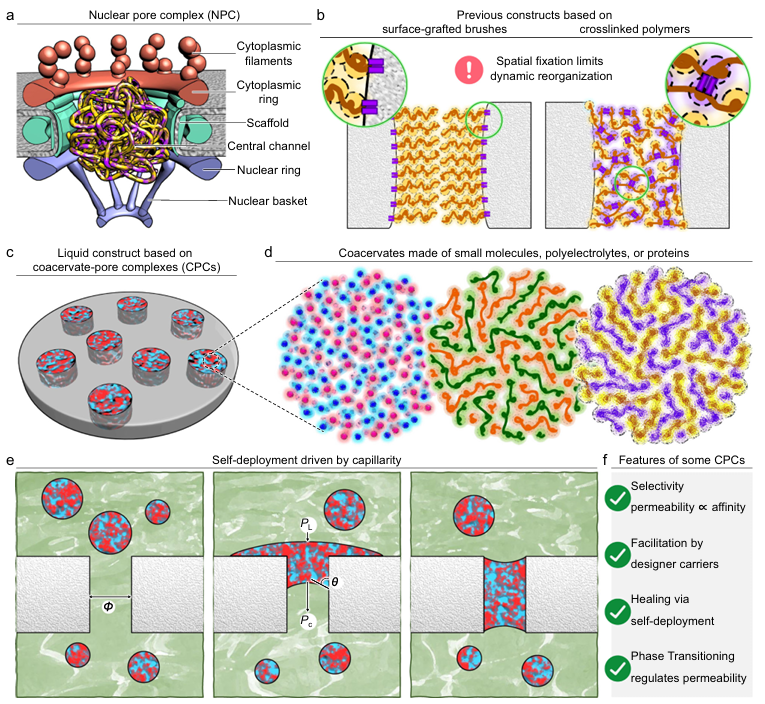

图1. a、b图:核孔复合体(NPCs)的中心通道和固体模拟构造示意图;

c、d、e、f图:共凝聚体-孔复合物(CPCs)的液体构造与组成以及优势

核孔复合体(Nuclear pore complexes,NPCs)是细胞核与细胞质之间进行物质交换的关键通道,它们控制着核质交通,允许某些分子通过,同时阻止其他分子的无序扩散。NPCs在细胞功能中扮演着至关重要的角色,它们不仅调节物质的进出,还参与信号传导和基因表达的调控。尽管NPCs的重要性已被广泛认识,但在模拟NPCs的固相孔道中实现选择性渗透仍然是一个未被充分探索的领域。现有的NPCs模拟物,如基于FG重复序列的蛋白质凝胶,虽然能够模拟NPCs的选择性通透性,但它们在动态响应和自愈能力方面存在限制。此外,这些模拟物通常难以在单分子尺度上精确调控,以实现结构稳定性与酶活性之间的平衡。

受NPCs启发,团队设计并构建了具有可调节通透性的液-固复合体(coacervate-pore complexes,CPCs)。团队展示了在19种液-固体系和5种孔道类型中普遍存在的CPC形成,其中毛细管力驱动液滴自发吸入孔道中。CPCs通过形成流体网络调节客体分子的通透性,模仿NPCs的选择性。与NPCs模拟物的固相结构受到空间固定限制不同,CPCs作为液态结构具有动态自愈和快速相变的特性,分别用于通透性的恢复和调节。

该研究的核心在于,液滴与孔道的结合形成了一种新型的选择性通透屏障,这种屏障能够根据客体分子与液滴的亲和力来调节通透性,类似于NPCs的筛选机制。此外,研究团队还合成了类似核转运受体(NTRs)的结合载体,以提高目标货物的通透性。更重要的是,CPCs的液态特性:“动态自愈和显著的相变能力”是固态结构难以实现的。当固膜受损形成泄漏孔时,液滴可以填充新穿孔的开口并恢复通透性。孔内的液滴可以显著响应环境线索,通过向溶解或固态转变,使CPCs从半透性转变为开放或封闭状态。

这一突破性成果不仅为开发基于合成液滴和生物分子凝聚体的NPCs模拟物提供了新的思路,而且为液基NPCs模拟物的动态调控和选择性分子传输提供了新的策略,有望在生物医学、材料科学和纳米技术等领域产生深远影响。

该研究得到了国家自然科学基金及广东省“珠江人才计划”等项目的支持。