|

|

|

|

发布时间:2018-05-11

2018年5月5日星期六上午9:30,华南理工大学“世纪木棉”学术系列讲座第二百五十八讲、华南理工大学公共管理学院“公管大讲堂”第七十六讲暨“华南土地论坛”第七期在华南理工大学5号楼107室顺利举行。此次讲座有幸邀请到第六届中国土地学会副理事长、学术工作委员会主任委员、南京农业大学公共管理学院资深教授、中国老一辈土地资源管理学者、教育家、学术界泰斗王万茂教授,报告主题为“生态文明建设与土地科学学科建设”。此次讲座由土地资源管理系主任朱一中教授主持,校内外共一百余名师生共同聆听了讲座,讲座现场座无虚席,盛况空前。

王万茂教授主要从生态文明建设、土地的重要性、土地科学学科的发展等五个方面,生动而又详细地阐述了生态文明建设的历史性与现实性、土地科学学科建设的重要性与必然性及生态文明建设与土地科技生态创新。

1.生态文明建设是历史与现实的必由之路

王万茂教授以人类社会构成以及人类需求作为出发点,阐述了人类社会由最初的前工业社会发展到如今的后工业社会,从采集文明演变到如今的生态文明,从简单的生存需求到如今物质、精神以及生态等多重需求,人类与土地之间的关系经历了敬畏自然、顺应自然、征服自然到人与自然和谐相处共四个阶段,由此体现出生态文明建设的历史性。

王万茂教授指出,现如今,生态环境日益恶化,生态问题突出,主要体现在人类的基本生存资源被污染,譬如空气、水、食物、阳光等,地球生态负债与仅有一个地球之间的矛盾性。王万茂教授引经据典、旁征博引论证了生态文明建设的现实性。

2.土地是生态文明建设的物质基础和空间载体

生态文明建设是历史与现实的必由之路,而土地是生态文明建设的物质基础和空间载体。李嘉图曾说过“人非土地,不能生存”,王万茂教授认为土地历来是人类生存与发展不可替代的物质基础,土地兼具“养育、承载、仓储、生态、景观、平衡”等多重功能,同时土地是农产品、工业品和生态产品的生产者,也是环境、自然资源的“资源载体”,是自然资源之首。当前的土地利用与生态文明是“一荣俱荣、一损俱损”,建设生态文明是当代人的必由之路,而节约集约利用土地与科学保护土地则是生态文明建设的重中之重。

3.土地科学学科的产生与历史沿革

恩格斯曾指出“科学的产生和发展一开始就是由生产决定的”,王万茂教授认为土地的有限性以及人口数量剧增、人类与土地关系的转变等现实原因促成了土地科学学科的产生。

王万茂教授指出土地科学是一门既古老又年轻的学科,并从国内的土地制度延伸到国外的土地制度,从古代的土地政策讲述到现今的土地政策,古今中外,融会贯通,不仅体现了王万茂教授60多年来学术研究的深厚功底,也生动表明了土地科学是一门既古老又年轻的学科,并且将来依然有无限的发展空间。

4.土地资源管理专业的建立与现状

作为新中国第三批外派留苏学习“土地整理(土地规划)”专业的高材生,王万茂教授与其同学学成归来后,结合当时的历史国情,将其所学的专业知识与技能奉献于各个高等院校的专业设置与教学研究。20世纪50-60年代高等院校开始创办“土地整理(土地规划)”专业。20世纪90年代教育部将相近专业合并为“土地资源管理”,并逐渐发展至今。

5.土地资源管理专业的知识体系和专业技能

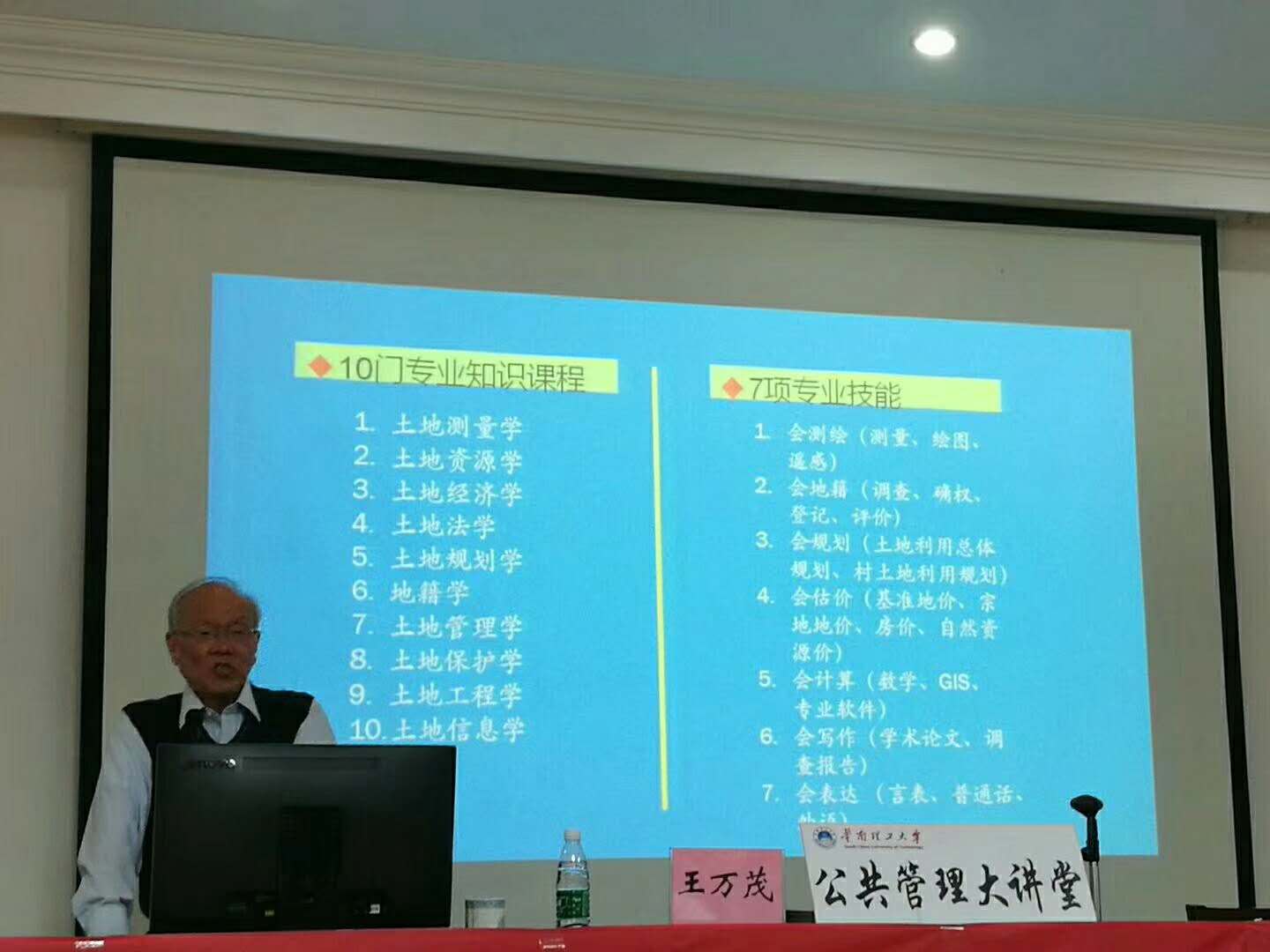

王万茂教授系统地介绍了土地资源管理专业的知识体系,土地管理学科是一门自然科学与社会科学交融的学科,汲取了大量管理、经济、法律、农学等学科的手段和工具,形成了自己独有的四大版块:地籍管理、地权管理、地价管理、地用管理,同时讲述了10门专业知识课程与7项专业技能,并重点强调了作为“土管人”的优势与核心竞争力。

在最后的提问交流环节,王万茂教授与参会师生们就相关问题进行了积极的互动和交流,并分享了其在土地学术研究之所感所想,以及人生经历之所见所闻,并给参会师生赠送了五句人生箴言:“拥有持续追求,切莫虚度年华,努力学好本领,贵在持之以恒,明天将会更好”,给在座师生带来了巨大的鼓舞与启发。

近两个半小时的讲座中,82岁高龄的王万茂教授全程站着进行分享交流,并始终保持饱满、昂扬的精神状态,处处体现着老一辈教育家、学术泰斗的精神风貌、人格魅力及对土地科学的热爱。此次讲座,无论是从学术水平的提升、研究视角的拓展,还是从治学研究态度的培养、理想信念的坚定等,都让参会师生们受益匪浅、铭记终身。

(文/龚亚男 图/廖清云 公共管理学院)