实验室黄飞教授&李宁教授团队:水基纳米粒子有机太阳电池的多晶形貌优化机制

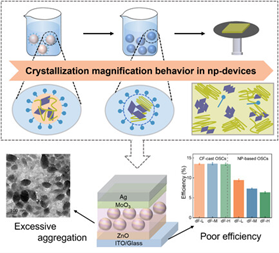

有机太阳电池的大规模产业化受限于其加工过程中有毒溶剂的使用。为解决此问题,将有机半导体分散于水/醇中形成纳米悬浮液是极具潜力的有效方案。然而,此类np-OSCs器件的效率目前仍停滞在约10%,远低于传统有机溶剂制备的器件。

近日,华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室的李宁教授课题组通过研究表明,在传统有机溶剂制备的有机太阳能电池中追求高规整性的策略,若应用于水/醇纳米粒子无毒器件制备中,易引发过度的相分离。不同于传统器件的制备,对于纳米粒子器件,具有小尺寸域的相分离尺度比追求高结晶度更为重要。这些发现填补了水/醇纳米粒子器件领域的空白,并为未来优化水/醇纳米粒子太阳电池提供了明确指引。

本研究系统性地探索了包括给体聚合物分子量调控与液体添加剂在内的多种常见形貌优化策略对纳米颗粒薄膜内部分子堆积与多晶形态的作用机制。对于不同分子量制备的器件,基于CF溶剂制备的器件性能相似,然而水基纳米粒子器件表现出巨大的性能差异。效率的大幅度波动源于纳米薄膜形貌的巨大差异,通过光谱以及电镜等表征技术,低分子量纳米粒子薄膜中形成了均匀分布的小尺寸相区,然而纳米粒子薄膜中出现严重聚集的过度相分离。此结果通过原位测试得到了验证,纳米悬浮液合成过程中良溶剂/不良溶剂的相互作用,以及纳米薄膜形成过程中较长的晶体生长周期,会显著放大结晶行为,称之为“放大效应”。为了验证普适性,在使用液体添加剂进行形貌优化的手段中,同样发现极为明显的“放大效应”。本工作明确常见形貌优化策略对纳米颗粒薄膜发的作用机制,为水基纳米粒子无毒器件的发展以及其产业化落地做出重要贡献。

相关研究成果以“Elucidatingthe Polymorph Morphology for Optimizing Aqueous Nanoparticle-Based OrganicSolar Cells”为题发表在Solar RRL上,其中通讯作者为安康博后,黄飞教授和李宁教授,第一作者为刘喆博士生。该研究工作得到了国家自然科学基金,TCL创新基金,广东省分子聚集发光重点实验室等科研项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/solr.202500561