实验室夏志国教授团队:二价铕/锶合金化抑制杂化碘化物闪烁体中的浓度淬灭实现高亮度发光的X射线成像

稀土掺杂发光材料在显示、探测与成像等领域具有广泛应用,但其在高掺杂浓度下常出现严重的浓度淬灭现象,限制了发光效率的进一步提升。尽管低维杂化金属卤化物因其结构可调、合成温和等优势成为新型发光材料的候选者,但其作为稀土掺杂载体仍面临晶格失配、能级不匹配等挑战。

近日,华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室夏志国教授团队设计并合成了一系列新型一维铕/锶混合碘化物(Ph3MeP)Sr(1-x)EuxI3与(Ph3EtP)Sr(1-x)EuxI3,实现了Eu(II)在0 ≤x ≤ 1全浓度范围内的合金化。该材料通过调控Eu(II)发光中心的间距,有效抑制了浓度淬灭,在x = 0.5时获得高达92.2 %的光致发光量子产率,并展现出优异的闪烁性能:光产额为54,000 ph MeV-1,探测限低至49.9 nGy s-1。进一步通过冷烧结工艺制备的陶瓷片实现了高空间分辨率15.7 lp mm-1。有望拓展金属卤化物闪烁体在X射线成像领域的应用。

本研究通过Eu/Sr合金化结构设计策略,成功构建了一维链状结构的杂化碘化物。晶体结构分析表明,Eu(II)以随机方式取代Sr(II)位点,形成[Sr1-xEuxI6]4-八面体链,链间距离较大(>13.4Å),有效抑制了Eu(II)离子间的非辐射能量转移。随着Eu(II)掺杂浓度的增加,材料发射光谱发生红移,晶体场分裂增强,进一步通过理论计算揭示了其发光机制源于Eu(II)的5d–4f跃迁。所制备的(Ph3MeP)Sr0.5Eu0.5I3陶瓷晶圆在X射线激发下表现出高亮度、高稳定性及优异的成像性能,具备在医学影像、安全检测等领域的应用潜力。

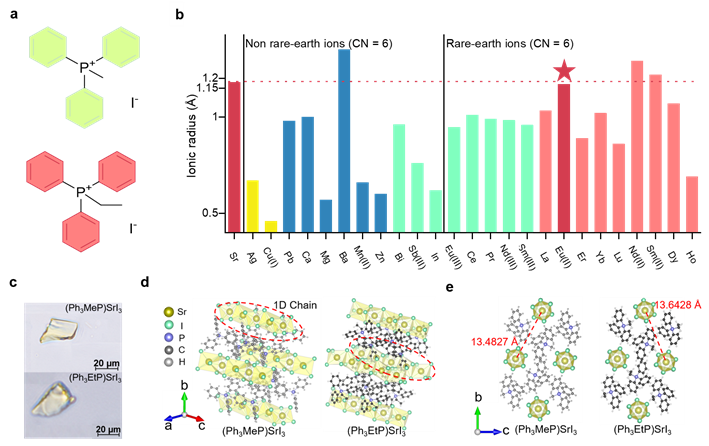

图1 锶基碘化物的合成与晶体结构研究

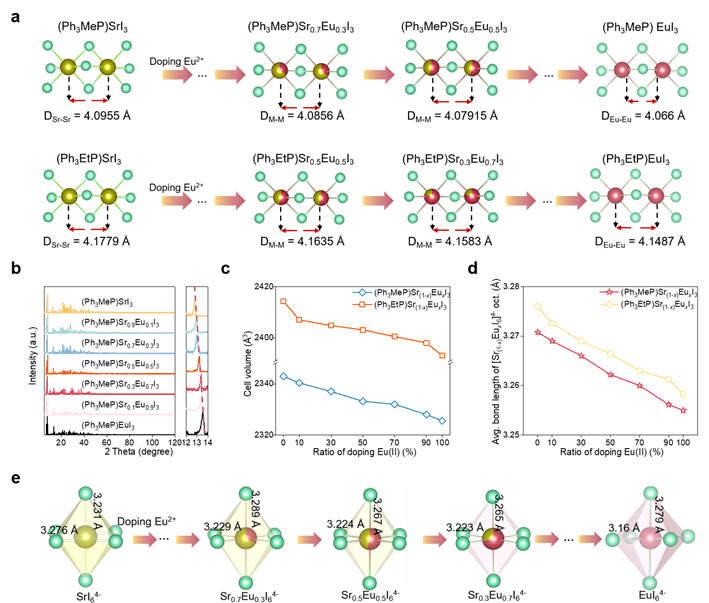

图2 铕/锶基双金属杂化碘化物的结构特征

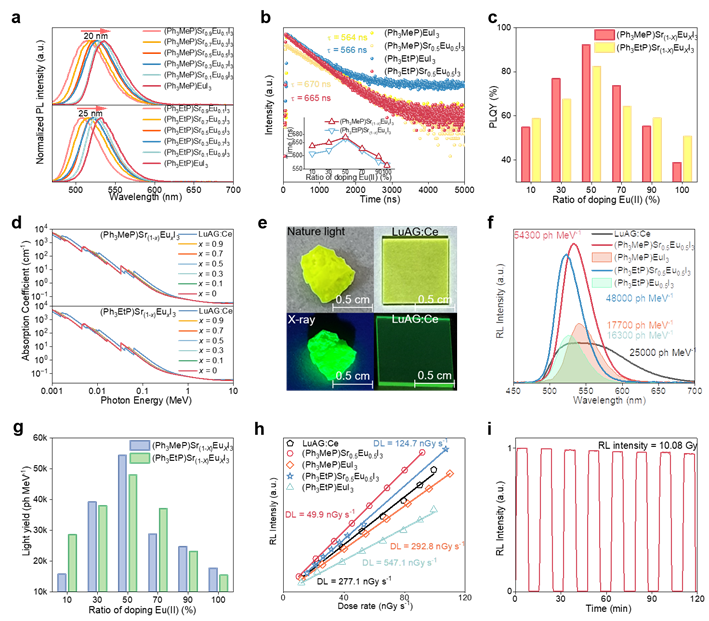

图3 光致发光与闪烁性能

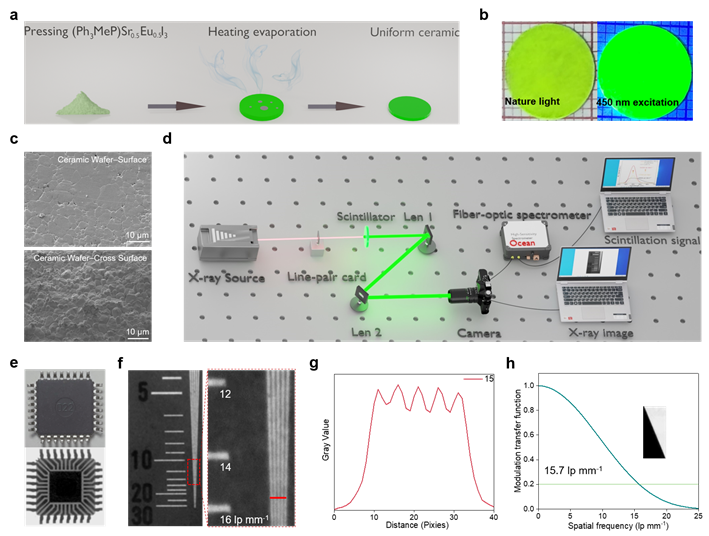

图4 (Ph3MeP)Sr0.5Eu0.5I3陶瓷晶圆对应物的X射线成像

该成果以“Suppressed Concentration Quenching ViaDivalent Eu/Sr Alloying in Hybrid Iodides Scintillators Toward BrightLuminescence for X-ray Imaging”为题发表于Angewandte Chemie International Edition。通讯作者为夏志国教授,韩凯博士以及陈东丹副教授,第一作者为硕士生陈力涵。研究获国家自然科学基金(52425206, 22361132525, 52502183)、中国博士后科学基金(2024M760954)及中央高校基本科研业务费资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202514331